Научное сопровождение деятельности по искусственному воспроизводству угря речного в Калининградской области

26 августа 2025 г. в Атлантическом филиале ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» под руководством заместителя директора – руководителя Атлантического филиала К.В. Бандурина, проведено совещание по вопросу научного сопровождения деятельности по искусственному воспроизводству угря речного в Калининградской области.

В совещании приняли участие министр сельского хозяйства Правительства Калининградской области, руководитель (директор) Агентства по рыболовству Калининградской области, руководитель и представители Западно-Балтийского территориального управления Росрыболовства, представители ООО «Гудфиш», сотрудники «АтлантНИРО».

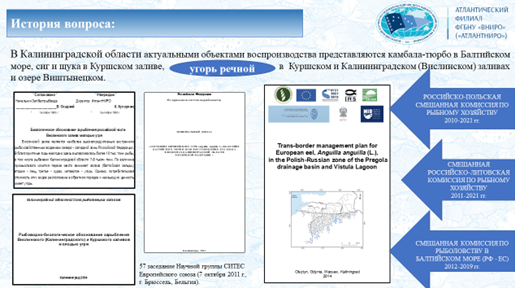

Участникам мероприятия была представлена информация о работе Атлантического филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») в части научного сопровождения деятельности по искусственному воспроизводству угря речного в Калининградской области, данный вопрос имеет историю в не одно десятилетие и институтом накоплен значительный опыт в этом направлении.

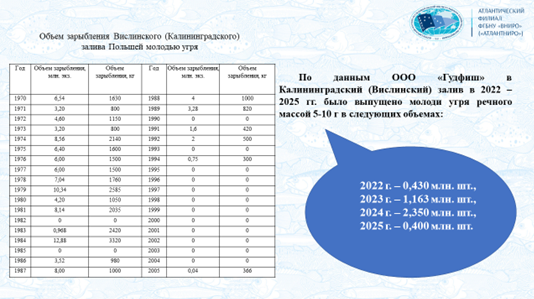

В 2022 г. рыбоводное предприятие ООО «Гудфиш» при содействии Правительства Калининградской области в рамках договора и согласования управленческого органа Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС) - Агентства по охране здоровья животных и растений, в 2022 г. впервые в новейшей истории субъекта был осуществлен завоз стекловидной молоди угря речного из Великобритании в объеме 150 кг и проведен выпуск 0,430 млн шт. подращенной молоди в Калининградский (Вислинский) залив. Данный проект рассчитан на 12 лет и предполагает выпуск молоди угря как в Калининградский (Вислинский), так и в Куршский залив. В 2023 - 2024 годах указанные работы были продолжены, объемы выпуска составили 1,163 и 2,857 млн шт. соответственно.

Атлантический филиал ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») поддерживает инициативу Правительства Калининградской области и бизнес сообщества, направленную на искусственное воспроизводство угря речного в водоемах Калининградской области.

На основании рыбоводно-биологического обоснования, разработанного ООО «Гудфиш», нами подготовлены материалы, обосновывающие внесения изменений в приказ Минсельхоза РФ от 30.01.2015 г. № 25 «Об утверждении методики расчета объема добычи (вылова) водных биологических ресурсов…)», с рекомендациями навески выпускаемой молоди угря 5-10 г, которые вступили в силу 01.09.2024.

Также разработаны материалы «О внесении изменения в Методику определения последствий негативного воздействия при строительстве…, утвержденную приказом Федерального агентства по рыболовству от 6 мая 2020 г. № 238», в части установления коэффициента промвозврата угря речного в Куршском и Калининградском (Вислинском) заливах.

Ежегодно формируются рекомендации «АтлантНИРО» по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов в Западном рыбохозяйственном бассейне с учетом работ по искусственному воспроизводству угря речного.

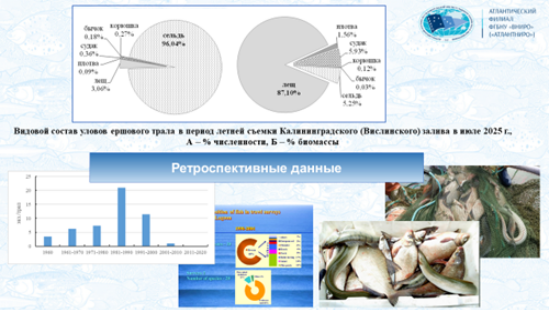

В 2025 г. Атлантическим филиалом ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» в соответствии с договором ООО «Гудфиш» были проведены мониторинговые исследования водных биологических ресурсов для оценки эффективности работ по искусственному воспроизводству угря речного в Калининградском (Вислинском) заливе Балтийского моря.

Выполнена учетная траловая съемка водных биологических ресурсов в Калининградском (Вислинском) заливе, а также осуществлены наблюдения на промысле угря, добываемого угревыми ловушками. При обсуждении результатов работ особое внимание было уделено методике проведения исследований, представлены ретроспективные данные по аналогичным съемкам 50-60-х годов XX века, а также материалы, полученные в периоды зарыбления молодью угря и его отсутствием с польской стороны Вислинского залива.

По мнению специалистов «АтлантНИРО», которое разделили участники совещания, достоверно оценить эффективность зарыбления водоема молодью угря речного возможно только путем проведения мечения выпускаемых рыб и организации последующего мониторинга.

Со стороны ООО «Гудфиш» был озвучен вопрос о необходимости изменения биотехнических нормативов и соответственно промыслового возврата для выпускаемой молоди угря. Нами отмечено, что разработка подобных материалов требует систематических натурных наблюдений и формирования базы данных.

«АтлантНИРО» готов на всестороннее сотрудничество с ООО «Гудфиш» и другими организациями и ведомствами, заинтересованными в искусственном воспроизводстве угря. Мы намерены продолжать действующее направления, а также выполнить экспериментальные работы по эффективности кормов для подращивания молоди угря на базе рыбоводного цеха Атлантического филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО».

В ходе мероприятия К.В. Бандурин сделал обзор совместной деятельности «АтлантНИРО» с Правительством Калининградской области по выполнению поручения Президента Российской Федерации Путина В.В. от 6 июня 2025 года № ПР-1295 по вопросу проведения рыбохозяйственной мелиорации в водных объектах Калининградской области с целью увеличения промысловых запасов водных биоресурсов и развитию аквакультуры

По итогам совещания оформлен протокол.

На заседании Учёного совета Атлантического филиала ВНИРО заслушан отчет о результатах научно - исследовательских работ, выполненных на СТМ «Атлантниро» в рамках II-го этапа Большой африканской экспедиции в феврале - июле 2025 г.

21 августа 2025 г. в Атлантическом филиале ВНИРО («АтлантНИРО») состоялся отчет о результатах научно-исследовательских работ, выполненных на СТМ «Атлантниро» в рамках II этапа Большой африканской экспедиции в феврале - июле 2025 г. В заседании Ученого совета, которое вёл заместитель директора-руководитель Атлантического филиала К.В. Бандурин, принимали участие представители Центрального института, Полярного и Северного филиалов ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО», Западно-Балтийского территориального управления Росрыболовства, Агентства по рыболовству Калининградской области, Пограничного управление ФСБ РФ по Калининградской области, сотрудники филиала.

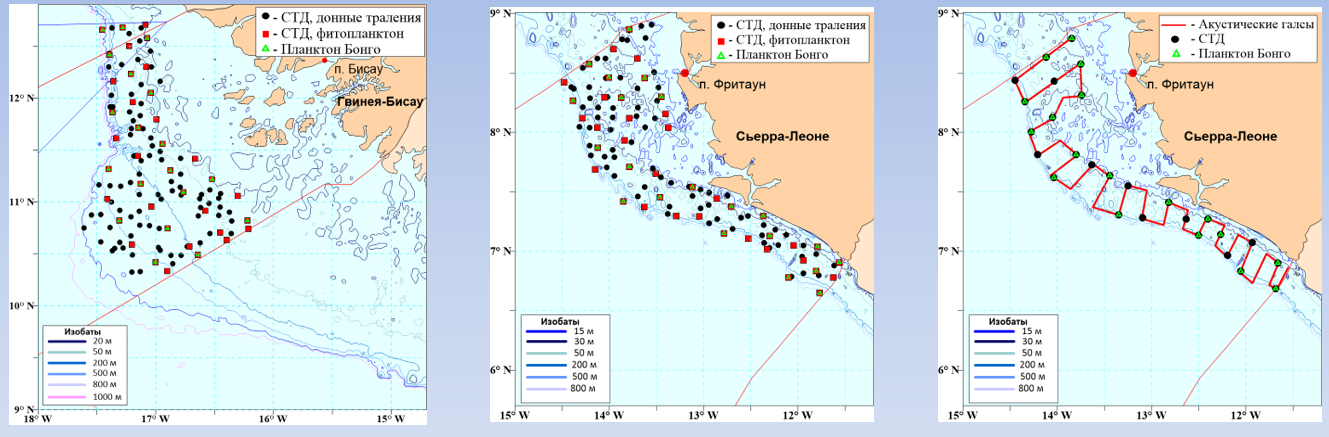

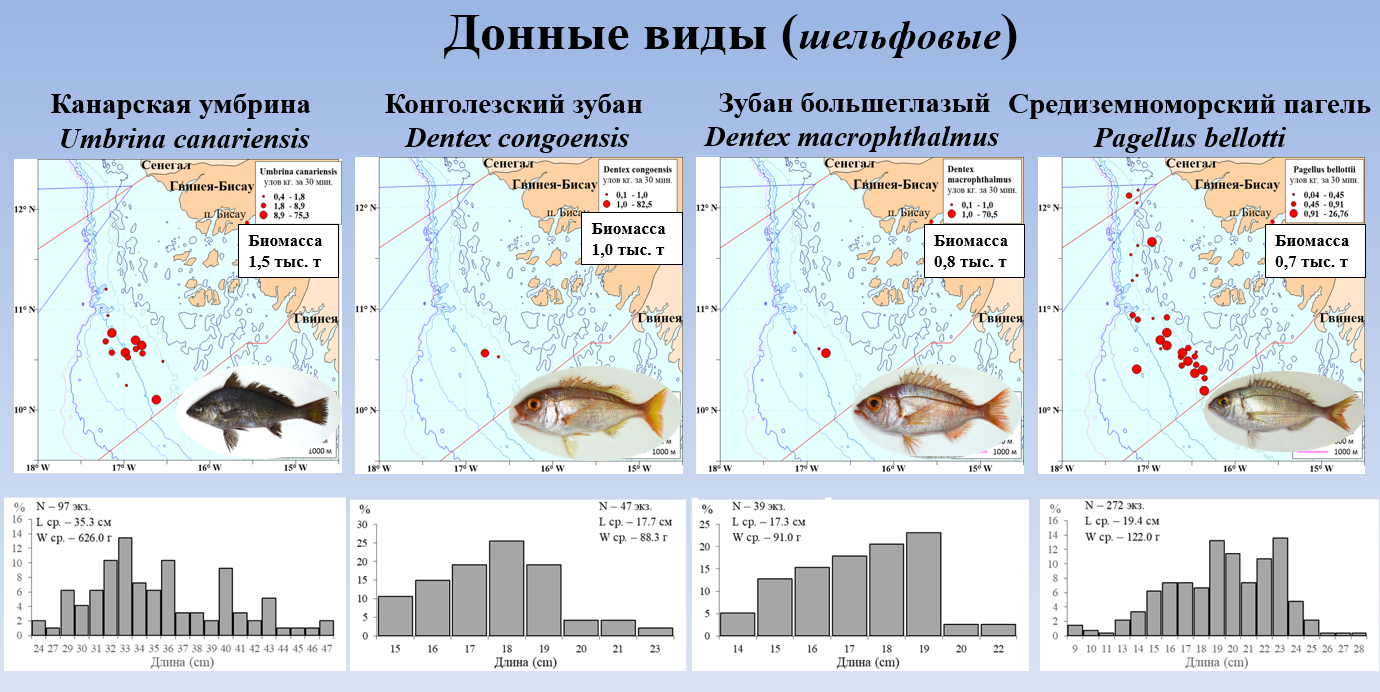

Основной целью экспедиции являлось выполнение комплексных исследований состояния запасов демерсальных и пелагических ВБР и условий среды их обитания в ИЭЗ Гвинеи-Бисау и Сьерра-Леоне.

В соответствии с этим в экспедиции решались следующие научные задачи:

- Выполнение донной траловой съемки для оценки биомассы демерсальных ВБР в ИЭЗ Гвинеи-Бисау и Сьерра-Леоне.

- Выполнение тралово-акустической съемки для оценки биомассы и численности эксплуатируемых мелких пелагических видов рыб в ИЭЗ Сьерра-Леоне.

- Сбор данных для изучения биологических характеристик и размерно-возрастного состава демерсальных и пелагических ВБР исследуемых акваторий.

- Изучение гидрометеорологических, океанологических и гидрохимических условий формирования зон повышенной биопродуктивности вод в районах работ.

- Сбор проб для изучения качественного и количественного состава фито-, зоо-, ихтиопланктона.

- Осуществление акустического сопровождения донной съемки демерсальных ВБР и съемки пополнения в виде систематической регистрации акустического индекса «NASC» (относительных значений плотности, м2/миля2).

- Сбор образцов гидробионтов для профильных подразделений института (паразитологические, радиологические, технологические, для систематики).

- Пополнение массива данных научных фото- и видеоматериалов.

Общая продолжительность рейса составила 153 суток, НИР выполнялись в течение 69 суток.

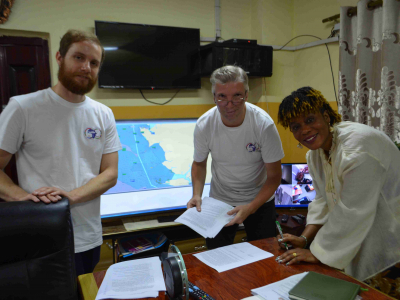

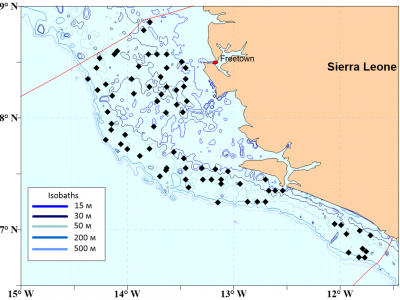

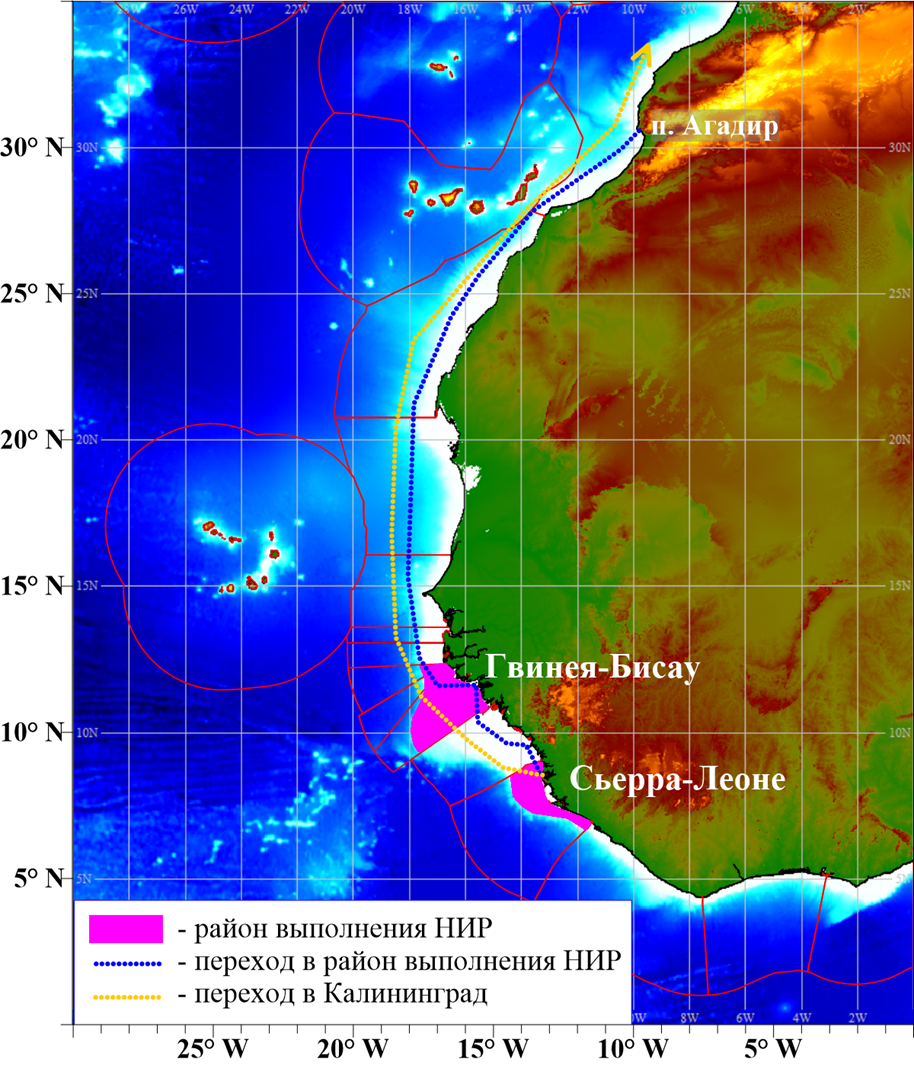

Район НИР в 77-м рейсе СТМ «Атлантниро» (II этап, март– июнь 2025 г.)

В ходе выполнения работ с акустическими измерениями пройдено 2765 морских миль, выполнено: тралений – 180, комплексных гидрологических станций – 107, притраловых гидрологических станций – 171, гидрохимических определений - 3810, гидробиологических станций – 59. Промерено рыб – 38211экз., проанализировано – 3849 экз. Взято на возраст – 755 пар отолитов. Для береговых подразделений института заморожены или зафиксированы в формалине 162 вида рыб и 65 видов беспозвоночных общим весом 295 кг. В группу систематики фауны представлено 917 цифровых фотографий 218 видов рыб и 71 вида беспозвоночных.

В ходе экспедиции осуществлялись заходы в порты Бисау (Гвинея Бисау) и Фритаун (Сьерра-Леоне) для согласования и уточнения предстоящих научно-исследовательских работ и передачи предварительных материалов. Научная группа СТМ «Атлантниро» состояла из сотрудников Атлантического филиала ВНИРО. В научно-исследовательских работах на борту судна также принимали участие 10 специалистов из Национального института рыболовства и морских океанографических исследований Республики Гвинея-Бисау (INIPO), Министерства рыболовства и морских ресурсов (MFMR) и Института морской биологии и океанографии Колледжа Фура Бэй Университета Сьерра-Леоне (IMBO).

В докладе о результатах исследований было отмечено, что за время проведения работ в полном объеме выполнены три запланированные съемки в водах Гвинеи Бисау и Сьерра-Леоне.

Схемы выполненных тралений и станций

По результатам выполненных работ были сделаны выводы о том, что в ИЭЗ Гвинеи-Бисау наиболее перспективным для организации промысла представляется облов скоплений ставридовых и в первую очередь - западноафриканской и десятиперой ставрид, Кроме того положительную динамику величины биомассы показывают короткоплавниковый кальмар-иллекс и глубоководные демерсальные виды – серебристый солнечник и ангольская мерлуза. Их также можно рассматривать как потенциальные объекты промысла.

В ИЭЗ Сьерра-Леоне определенный интерес может представлять донный промысел демерсальных видов, принадлежащих к семействам спаровых, горбылевых и серрановых. Промысел массовых пелагических видов, в первую очередь сардинелл и ставридовых, в водах Сьерра-Леоне маловероятен по причине неудовлетворительного запаса этих объектов.

В результате обсуждения представленного отчета Ученым советом Атлантического филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») было принято решение: считать рейсовое задание 77 рейса СТМ К-1711 «Атлантниро», II-й этап БАЭ в районе Центрально-Восточной Атлантики (исключительные экономические зоны Гвинеи Бисау и Сьерра-Леоне, февраль–июль 2025 г. выполненным в полном объеме.

Согласована программа совместных исследований по оценке биомассы донных ресурсов в ИЭЗ Республики Сьерра-Леоне на СТМ «Атлантида» в рамках Большой африканской экспедиции

В рамках второго этапа Большой африканской экспедиции научно-исследовательское судно СТМ «Атлантида» со специалистами Атлантического филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») 4 августа 2025 года встало на рейд порта Фритаун.

5 августа 2025 года в Министерстве рыболовства и морских ресурсов Республики Сьерра-Леоне (г. Фритаун) состоялась Встреча экспертов Атлантического филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО»), Министерства рыболовства и морских ресурсов Республики Сьерра-Леоне и Института морской биологии и океанографии Колледжа Фура Бэй Университета Сьерра-Леоне с целью согласования программы совместных исследований в зоне Сьерра-Леоне.

Целью встречи стало согласование программы совместных научно-исследовательских работ (НИР) по оценке биомассы донных (демерсальных) водных биологических ресурсов в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Республики Сьерра-Леоне в ходе текущего этапа Большой африканской экспедиции.

Съемка станет продолжением исследований проведенных специалистами ВНИРО на СТМ «Атлантниро» в ИЭЗ Сьерра-Леоне в 2025 г.

Российскую делегацию возглавлял начальник экспедиции СТМ «Атлантида», к.г.н. Дмитрий Александрович Чурин. Делегацией Республики Сьерра-Леоне руководила Министр рыболовства и морских ресурсов (MFMR) г-жа Принцесс Дагба. В состав делегации вошли: профессор Эндрю Байо, директор Института морской биологии и океанографии Колледжа Фура Бэй Университета Сьерра-Леоне (IMBO), г-н Шеку Сей, директор Департамента рыболовства Министерства рыболовства и морских ресурсов, а также специалисты и ученые MFMR и IMBO.

Проведению встречи экспертов предшествовали интенсивные рабочие консультации между экспертами Атлантического филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО»), Министерством рыболовства и морских ресурсов Республики Сьерра-Леоне и Институтом морской биологии и океанографии (IMBO). Активное участие в организационной и дипломатической поддержке процесса приняли Министерство иностранных дел Российской Федерации и Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство). Эта совместная деятельность, включая подготовку технических документов и согласование позиций обеспечила плановый характер визита судна и позволила оперативно достичь консенсуса по программе исследований.

Основная цель предстоящих исследований состоит в оценке биомассы демерсальных ресурсов, обитающих на шельфе и верхней части континентального склона до глубины 500 м в водах Республики Сьерра-Леоне в сезон дождей 2025 года.

Для реализации этой цели в ходе научно-исследовательских работ будут решаться следующие основные задачи:

- Выполнение учетной траловой съемки для оценки биомассы демерсальных водных биологических ресурсов (ВБР).

- Сбор данных для изучения биологических характеристик и размерно-возрастного состава демерсальных и пелагических видов рыб и беспозвоночных.

- Выполнение комплекса работ для изучения гидрометеорологических, океанологических и гидрохимических условий формирования зон повышенной биологической продуктивности в районе работ.

- Сбор проб для изучения качественного и количественного видового состава фито-, зоо- и ихтиопланктона.

За время проведения научно-исследовательских работ планируется выполнение не менее 90 гидрологических станций CTD, 19 гидробиологических (планктонных) станций, проводить учетные траления на глубинах от 15 до 500 метров.

В ходе плодотворного обсуждения была согласована и утверждена программа совместных исследований в ИЭЗ Сьерра-Леоне и подписан совместный протокол Встречи экспертов.

Вечером 5 августа на борт СТМ «Атлантида» (капитан Михаил Александрович Якубин) прибыли четыре специалиста из MFMR и IMBO, которые будут работать совместно с российской научной группой (12 ученых) в ходе предстоящих работ.

В этот же день судно снялось с рейда п. Фритаун и направилось в район проведения исследований.

Для справки:

Первое Соглашение между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Республики Сьерра-Леоне о сотрудничестве в области рыбного хозяйства было подписано 14 мая 1976 г.

Совместные исследования проводятся в рамках Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Сьерра-Леоне о сотрудничестве в области рыбного хозяйства от 15 июля 2013 г., а также в соответствии с решениями, принятыми на первой сессии Российско-Сьерра-Леонской комиссии по рыбному хозяйству 24 июня 2025 г.

Проведен десятый отраслевой семинар научных наблюдателей и инспекторов для работы в зоне действия Комиссии по сохранению живых морских ресурсов Антарктики (АНТКОМ)

С 4 по 8 августа 2025 г. в Атлантическом филиале ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») состоялся десятый отраслевой семинар «Подготовка международных и национальных научных наблюдателей и инспекторов для работы в конвенционном районе АНТКОМ» (письмо заместителя руководителя Росрыболовства В.И. Соколова от 21.04.2025 № 3958-BC/Y03).

В работе семинара участвовало 23 специалиста из филиалов ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО», включая Атлантический филиал, Азово-Черноморский филиал, и представителей рыбопромысловых организаций.

С вступительным словом к участникам семинара обратились Кременюк Д.И., зам. начальника Управления флота, портов и международного сотрудничества Росрыболовства, и зам. директора - руководитель Атлантического филиала Бандурин К.В.

Работа семинара прошла под курированием С.М. Касаткиной - представителя Российской Федерации в Научном Комитете АНТКОМ, начальник отдела Атлантического филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО»). На семинаре был рассмотрен широкий круг вопросов, связанных с научным наблюдением и инспекцией на промыслах криля и клыкача в зоне Конвенции АНТКОМ. Традиционно внимание уделено современному состоянию промыслов и правовым вопросам доступа к ресурсам Антарктики, действующим мерам по сохранению АНТКОМ, значимости Системы по международному научному наблюдению и Инспекционной системы в деятельности АНТКОМ. В контексте укрепления российского научного и экономического присутствия в Антарктике внимание было уделено ключевым аспектам тематики и результатам 43-й сессии АНТКОМ (октябрь 2024 г.).

В рамках семинара проведено очередное практическое занятие по биологическому анализу криля.

Отечественный промысел клыкача отсутствовал с 2021 по 2023 гг. Россия возобновила промысел клыкача в Антарктической части Тихого океана (Район 88) в сезон 2024 года участием в промысле одного судна, в текущем сезоне 2025 г. в промысле участвовали два российских ярусолова. Отчеты о работе сертифицированных российских научных наблюдателей на борту ярусолова «Альфа Крус» (ООО «Водолей») и ярусолова «Янтарь -31» (ООО «Орион») в сезон 2025 года были рассмотрены на семинаре.

Учитывая важность развития отечественного промысла клыкача, в семинаре принял участие Лифанов Г.Г., генеральный директор ООО «Водолей». Российский ярусолов «Альфа Кракс» (ООО «Водолей») - участник промысла клыкача в море Росса и море Амундсена (Антарктическая часть Тихого океана) в сезоны 2024 г. и 2025 г.

В рамках круглого стола «Российские антарктические промыслы и научное наблюдение в зоне действия Конвенции АНТКОМ» состоялась дискуссия по актуальным вопросам организации эффективной системы научного наблюдения и сопровождения отечественных антарктических промыслов.

Сертификаты на право быть национальным и международным научным наблюдателем на судах, участвующих в антарктических промыслах в сезон 2025/26 г. в зоне действия Конвенции АНТКОМ, получили 13 специалистов.

Сертификат на право инспектировать суда, ведущие промысел в зоне Конвенции АНТКОМ, получил 1 специалист.

Закрывая семинар, Бандурин К.В., заместитель директора - руководитель Атлантического филиала ВНИРО, подчеркнул важность проведенного мероприятия, способствующего заинтересованности России в сохранении и расширении отечественных промыслов и рыбохозяйственных исследований в зоне Конвенции, и поблагодарил участников семинара за активную и плодотворную работу. Было отмечено, что наряду с работой российских рыбопромысловых судов на антарктических промыслах участие отечественных специалистов в Системе научного наблюдения АНТКОМ и Инспекционной системе АНТКОМ является важнейшей составляющей присутствия России в водах Антарктики.

Информация о результатах семинара представлена в Росрыболовство и ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО». Специалисты, получившие сертификат инспектора, вносятся Росрыболовством в реестр инспекторов АНТКОМ, подготовленных и официально назначенных Российской Федерацией для проведения инспекций всоответствии с Инспекционной системой АНТКОМ.

Состоялась Встреча экспертов по обсуждению совместных экспедиционных исследований Российской Федерации и Республики Сьерра-Леоне

31 июля 2025 г. в Атлантическом филиале ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») в формате видеоконференцсвязи состоялась встреча экспертов АтлантНИРО и Института морской биологии и океанографии Колледжа Фура Бэй Университета Сьерра-Леоне (IMBO) с целью согласования предварительной программы совместных исследований в зоне Сьерра-Леоне в рамках второго этапа Большой африканской экспедиции 2024-2026 гг.

Российскую делегацию возглавил заместитель директора – руководитель Атлантического филиала Константин Викторович Бандурин. Делегацией Республики Сьерра-Леоне руководил директор IMBO профессор Эндрю Байо.

В своей вступительной речи директор – руководитель Атлантического филиала К.В. Бандурин тепло поприветствовал сьерра-леонских коллег, выразив искреннюю благодарность за возможность проведения этой встречи, а также коротко представил сьерра-леонским коллегам информацию о ходе осуществления российского проекта «Большая африканская экспедиция». На сегодняшний день усилиями двух российских научно-исследовательских судов проведены научно-исследовательские работы в морских водах стран Северо-Западной Африки – Сьерра-Леоне, Марокко, Мавритании, Гвинеи-Бисау, Гвинейской Республики, а также в морских водах Мозамбика. В исключительной экономической зоне Сьерра-Леоне с участием сьерра-леонских ученых были успешно проведены две съёмки по оценке состояния запасов и среды обитания пелагических и демерсальных биоресурсов. Предварительные результаты были представлены российской стороной в июне текущего года на первой сессии Российско-Сьерра-Леонской комиссии по рыбному хозяйству и получили высокую оценку.

В свою очередь директор IMBO поблагодарил за развитие рыбохозяйственного сотрудничества между двумя странами, а также за предпринимаемые российскими учеными усилия по изучению водных биологических ресурсов в ИЭЗ Сьерра-Леоне. Данные, собираемые в ходе выполнения совместных научно-исследовательских работ российскими научно-исследовательскими судами, станут весомым вкладом в получение более достоверной оценки состояния сырьевой базы промысла и выработку наиболее рациональных мер по регулированию рыболовства Сьерра-Леоне.

В ходе встречи специалисты рассмотрели программу донной съемки по оценке демерсальных биологических ресурсов в сезон дождей, выполнение которой запланировано на август 2025 г. на СТМ «Атлантида» с участием национальных ученых. Данная съемка будет выполняться по просьбе сьерра-леонской стороны, озвученной на совещании первой сессии Российско-Сьерра-Леонской комиссии по рыбному хозяйству и поддержанной руководством Росрыболовства. Выполнение повторной съемки в районе Сьерра-Леоне в указанный период позволит более точно оценить состояние запасов демерсальных рыб и беспозвоночных, а также будет способствовать лучшему пониманию особенностей промысловой экосистемы региона. Окончательная программа работ будет обсуждаться и согласовываться непосредственно перед началом научно-исследовательских работ в порту Фритаун.

Встреча ученых России и Сьерра-Леоне прошла в исключительно дружественной и доброжелательной обстановке.

Специалист Атлантического филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») принял участие в совещании рабочей группы АНТКОМ

С 7 по 18 июля 2025 г. в городе Гейло, Норвегия, состоялось плановое совещание Рабочей группы по экосистемному мониторингу и моделированию (WGEMM). Приглашающей стороной являлся Институт морских исследований (г. Берген). В совещании приняли участие специалисты из 20-и стран-членов АНТКОМ, в том числе, Аргентины, Бельгии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Китая, Республики Корея, Королевства Нидерланды, Новой Зеландии, Норвегии, Польши, Российской Федерации, Соединенных Штатов Америки, Чили, Украины, Уругвая, Южной Африки, Франции и Японии. Российскую Федерацию представляла Касаткина С.М., начальник отдела Атлантического филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО»).

Рабочая группа WGEMM рассмотрела состояние промысла и управление ресурсами криля, вопросы пространственного планирования (морские уязвимые экосистемы, обзор данных, собранных в поддержку пространственного планирования МОР), а также рекомендации для научного наблюдения на промыслах криля.

По инициативе российской стороны Группа обсудила существующие требования к сбору данных научными наблюдателями на промысле криля для определения размерного и биологического состава криля в уловах промысловых судов. Анализ данных научного наблюдения, выполненный российской стороной на примере промыслового сезона 2024 года при участии 11 судов, ведущих лов криля под флагом пяти стран-членов АНТКОМ, показал необходимость ревизии действующих протоколов сбора данных (одна выборка в 200 штук криля за три или пять суток промысла). Группа рекомендовала российской стороне продолжить работу по разработке протоколов научного наблюдения.

Ревизия стратегии управления ресурсами криля в Районе 48 (Атлантическая часть Антарктики) является ключевой задачей рабочей группы WGEMM, предполагая первоочередное изменение подхода к управлению промыслом криля в подрайоне Антарктического полуострова (48.1). Разработка схем управления промыслом криля ведется без достаточного научного обоснования, исходя из гипотезы об экосистемном воздействии промысла и позиции, в целом, направленной на ограничение промысловой деятельности (увеличение количества морских охраняемых районов (МОР) в зоне АНТКОМ, и в частности, планирование МОР, охватывающего район Антарктического полуострова и южную часть дуги моря Скотия, снижение ОДУ в наиболее эффективные месяцы промысла криля и вытеснение промысловых судов на менее продуктивные участки).

Ссылаясь на результаты экспедиционных исследований в 69-м рейсе СТМ «Атлантида» (2019-2020 гг.), российская сторона представила научно обоснованные данные, ставящие под сомнение возможность воздействия современного промысла, как на ресурсы криля, так и популяции зависимых хищников. В соответствии с позицией российской стороны управление промыслом криля в подрайоне 48.1, как и в других подрайонах 48.2-48.4, должно осуществляться только в рамках скоординированного управления промыслом криля в Районе 48, исходя из динамики океанологических процессов и пространственного распределения криля с учетом его переноса течением, взаимосвязей между подрайонами 48.1-48.4. Такой подход к управлению ресурсами криля обеспечивает выполнение Статьи II Конвенции и диктуется Мерой по сохранению СМ 51-01, требуя проведение комплексных ресурсных съемок криля в Районе 48 и разработку критериев для оценки возможного экосистемного воздействия промысла.

Группа обсудила состояние дел и ситуацию, сложившуюся с МОР моря Скотия, установленного в 2016 г. Объектом дискуссий являлся план представления отчетности о реализации задач МОР за первый отчетный период 2017-2027 гг., предполагающий в качестве отчетности использовать статьи, подготовленные по тематике МОР. В соответствии с позицией, заявленной российской стороной, подготовка публикацией является недостаточной для представления в качестве результатов за отчетный период существования МОР. Необходимо представление конкретных результатов реализации задач и целей МОР, что должно сопровождаться индикаторами и критериями для оценки достижения целей МОР и регулирования его функционирования Комиссией АНТКОМ.

Группа не пришла к консенсусу в отношении предложения Чили о внесении восточного побережья острова Кувервиль в проливе Эррера (подрайон Антарктического полуострова) в список участков уязвимых морских экосистем (УМЭ). Было отмечено отсутствие достаточных данных в отношении видов-индикаторов таксонов УМЭ, а также отсутствие возможных угроз со стороны антропогенного воздействия (донный промысел в подрайоне 48.1 запрещен) для включения участка побережья острова Кувервиль в список УМЭ.

Предложения и позиция российской стороны нашли своё отражение в отчете Группы, обоснованно выступая против принятия необоснованных решений при разработке мер по управлению ресурсами криля, в том числе ухудшающих условия для развития отечественного промысла криля.

Эффективное противодействие негативным тенденциям и защита интересов отечественного рыболовства в зоне АНТКОМ возможны только на основе регулярных комплексных экспедиционных исследований, которые предусмотрены, в том числе, Правительством РФ (Распоряжение Правительства РФ от 30.06.2021 г. №1767-р). Продолжение экспедиционных комплексных ресурсных исследований, выполняемые на СТМ «Атлантида» в АчА, необходимо для актуализации научной аргументации, повышающей степень влияния Российской Федерации на принимаемые АНТКОМ решения, противодействуя необоснованным мерам, ухудшающих условия для российского рыболовства в водах Конвенции.

В Атлантическом филиале ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») активно работает и развивается экспериментальный рыбоводный цех, расположенный на Куршской косе. Основной задачей этого подразделения является проведения прикладных научно-исследовательских работ в области аквакультуры, в том числе искусственного воспроизводство ценных видов гидробионтов бассейна Балтийского моря, а также Куршского и Калининградского (Вислинского) заливов. Цех оснащен несколькими установками замкнутого водоснабжения.

В конце 2024 г. – начале 2025 г. в экспериментальном рыбоводном цехе были выполнены ремонтные работы, модернизировано рыбоводное оборудования, мощности которого ранее, летом 2024 г., были увеличены с 50 до 76 тыс. шт. молоди сига массой 1 г.

За последние три года «АтлантНИРО» осуществлял выпуск молоди сига в Куршский залив Балтийского моря как в целях компенсации ущерба, наносимого хозяйственной деятельностью организаций, осуществляющих строительную и мелиоративную деятельность в регионе, так и с целью пополнения природной популяции ценного промыслового вида для сохранения биологического разнообразия водоема, обеспечения стабилизации состояния популяции сига и устойчивого его промысла.

17 июля текущего года в присутствии членов комиссии Западно-Балтийского территориального управления и представителей заказчика проведено мероприятие по выпуску молоди сига в Куршский залив Балтийского моря в объеме 50 000 шт. навеской 1 г. Выпуск осуществлялся в рамках договора с ООО «Полекс-Аква» в целях компенсации хозяйственной деятельности ГБУ КО «Балтберегозащита».

Оставшаяся после выпуска молодь сига будет подращиваться до навески 10 г и также будет выпущена в Куршский залив в компенсационных целях.

За последние годы на базе цеха был успешно проведен ряд работ, как например, отработана технология получения посадочного материала камбалы-тюрбо до массы 1-3 г и разработаны биотехнические показатели выращивания вида, изучены морфофизиологические особенности воспроизводства.

В ближайшей перспективе планируется разработка и совершенствование процесса искусственного воспроизводства и выращивания кумжи - одного из перспективных объектов рыбоводства, промышленного и любительского рыболовства в Калининградской области. Также «АтлантНИРО» имеет намерения совместно с ООО «Гудфиш», организацией, завозящей стекловидную личинку угря речного, проводить экспериментальные работы по апробированию продукционных кормов для этого вида.

На базе экспериментального рыбоводного цеха «АтлантиНИРО» студенты Калининградского государственного технического университета знакомятся с принципом работы и технологическим оборудованием установки замкнутого водоснабжения, а также получают представление о биотехнике искусственного воспроизводства сига.

Первое судно Атлантического филиала ВНИРО СТМ «Атлантниро» вернулось из Большой африканской экспедиции

21 июля 2025 года научно-исследовательское судно СТМ «Атлантниро» Атлантического филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») вернулось в родной порт Калининград после почти годового плавания. 22 июля состоялось торжественное мероприятие, посвященное завершению рейса СТМ «Атлантниро» в рамках Большой африканской экспедиции. Капитан судна Горохович Д.В. доложил о завершении рейса и выполнении задач экспедиции. С приветственным словом экипажу СТМ «Атлантниро» выступили ВРИО заместителя директора – руководителя Атлантического филиала Корчуков Н.А., начальник отдела морских экспедиций АтлантНИРО Попов С.В., руководитель центра водных биоресурсов Мирового океана АтлантНИРО Маслянкин Г.Е.

СТМ «Атлантниро» вышло в рейс в августе прошлого года, начав Большую африканскую экспедицию, которая продолжается в настоящее время работой второго научного судна СТМ «Атлантида».

В ходе одиннадцатимесячного рейса СТМ «Атлантниро» выполнил 7 съемок в исключительных экономических зонах четырех стран Северо-Западной Африки (Марокко, Мавритания, Гвинея-Бисау и Сьерра-Леоне). В зависимости от района работ проведена оценка биомассы и пополнения мелких пелагических видов рыб, а также получена биомасса демерсальных водных биологических ресурсов (ВБР). В экспедиции проводился сбор данных для изучения биологических характеристик и размерно-возрастного состава пелагических рыб и демерсальных ВБР, изучались гидрометеорологические, океанологические и гидрохимические условия формирования повышенной биопродуктивности вод в районах работ, выполнялся сбор проб для изучения качественного и количественного видового состава фито-, зоо-, ихтиопланктона и осуществлялось акустическое сопровождение. Собирались научные пробы ВБР для профильных подразделений института.

Основные документы, в рамках которых выполнялись исследования: распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 июня 2024 г. № 1538-р по обеспечению проведения в 2024-2025 гг. научно-исследовательской экспедиции по оценке состояния запасов водных биологических ресурсов в исключительных экономических зонах африканских стран, государственное задание на 2024 и 2025 годы, а также межправительственные соглашения о сотрудничестве в области рыбного хозяйства и морского рыболовства Российской Федерации с Марокко, Мавританией, Гвинеей-Бисау и Сьерра-Леоне.

Перед началом непосредственных научно-исследовательских работ проводились встречи экспертов «АтлантНИРО» и соответствующих научных организаций с целью уточнения деталей программы совместных исследований. В каждой из стран на борту судна вместе с российскими специалистами работали представители научных организаций. Таким образом сотрудничество осуществлялось с учеными Национального института рыбохозяйственных исследований Марокко, Мавританского института океанографических исследований и рыболовства, Национального института рыболовства и морских океанографических исследований Гвинеи-Бисау и Института морской биологии и океанографии Колледжа Фура Бэй Университета Сьерра-Леоне.

В установлении контактов с учеными африканских стран большую помощь оказали представители посольств России в Гвинеи-Бисау, Гвинейской Республике и Сьерра-Леоне, а также руководители представительств Федерального агентства по рыболовству в Королевстве Марокко и Исламской Республике Мавритания.

В ходе экспедиции выполнены 552 донных и пелагических траления, промерено более 118 тыс. экз. рыб, подвержено биологическому анализу около 10 тыс. экз. рыб, взято около 3,5 тыс. проб для определения возраста рыб. Выполнены 439 гидрологических, 540 притраловых гидрологических и 227 гидробиологических станций.

В настоящее время проводится анализ полученных материалов и подготовка рейсового отчета.

Перспективы для отечественного рыболовства сохраняются в каждой стране, где выполнялись научно-исследовательские работы.

В ООО «Издательство Родина», г. Москва, вышел сборник статей под названием «Министр Александр Ишков. К 120-летию со дня рождения». (Автор-составитель В.К. Зиланов, ISBN 978-5-00222-939-0, - 288 с., 2025.

А.А. Ишков

В книге, посвященной 120-летию со дня рождения Министра рыбного хозяйства СССР Александра Акимовича Ишкова, представлены воспоминания тех, кто работал под его руководством, встречался с ним при решении различных вопросов развития рыбной отрасли. В них отражена деятельность Министра рыбного хозяйства СССР на протяжении почти 40 лет. За этот период рыбная отрасль страны благодаря достигнутым результатам вышла на мировой уровень, обеспечив потребление населения страны рыбой и рыбной продукцией по нормам, рекомендованным Минздравом СССР. Эти успехи неразрывно связаны с именем А.А. Ишкова — талантливого организатора и руководителя рыбной отрасли. Своими воспоминаниями об А.А. Ишкове делятся как его ближайшие соратники, зарубежные специалисты, так и люди, встречавшиеся с ним на своем жизненном пути по разным поводам. Их мнение единодушно: это был незаурядный человек и выдающийся государственный деятель, имя которого по праву вошло в историю.

Сотрудники Атлантического филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») подготовили для книги статью «А.А. Ишков и создание Калининградского комплекса рыбного хозяйства» и которая вошла в содержание сборника (авторы К.В. Бандурин, Ч.М. Нигматуллин, В.А. Сушин, С.М. Касаткина, А.А. Нестеров).

Александр Ишков и глава делегации ЕС Давид Оуэн

на переговорах в Брюсселе во время заключения соглашения

по рыболовству, 1977

Специалисты АтлантНИРО свидетели и участники процессов связанных с развитием рыбной промышленности в стране и в частности в ее западном регионе. А.А. Ишков руководил рыбной промышленностью СССР на протяжении 40 лет, из которых почти 35 лет, начиная с 1945 г., совпали со становлением, практически с нуля, и активным развитием рыбохозяйственной отрасли Калининградской области, которая в 1960–1980-е годы была одной из ведущих в стране. Принципы ее организации, структуры и дальнейшего роста во многом обязаны стилю руководства, системному видению проблемы и самой личности руководителя отрасли А.А. Ишкова. Естественно, что активное и комплексное развитие калининградской рыбной промышленности в этот период было неразрывно связано с этим человеком.

В июле 1945 г. состоялось первое знакомство А.А. Ишкова с Кенигсбергом (тогда город еще не был переименован в Калининград) и возможностями нового края в качестве аванпоста советского рыболовства на крайнем западе страны. Он был командирован для отбора судов и другого оборудования, которое могло быть получено в счет репараций и использовано при создании нового рыболовного центра.

Во многом по инициативе Наркома рыбной промышленности СССР А.А. Ишкова уже в июне 1945 г. был создан Балтийский государственный рыбопромышленный трест («Балтгосрыбтрест») с функциями добычи рыбы, ее обработки и сбыта. В 1946–1948 гг. рыбная промышленность Калининграда получила 60 средних и маломерных добывающих судов, а в 1950 г. их численность достигла 189 (из них 33 СРТ и 15 РС). Этот флот успешно освоил ресурсы заливов и ближайших рыбопромысловых районов Балтийского моря.

По предложению А.А. Ишкова первая советская сельдяная экспедиция 1948 г. в Северо-Восточную Атлантику открыла новую страницу в истории отечественного рыболовства. Она проложила дорогу советскому рыболовному флоту в океан и окончательно определила развитие рыбной промышленности Калининградской области в генеральном направлении океанического рыболовства.

В 1949 г. по предложению Минрыбхоза было закуплено для «Балтгосрыбтреста» 17 судов СРТ, большая часть которых предназначалась для работы Атлантике. В этом же году состоялись исландская и североморская сельдяные экспедиции и в Калининграде было образовано «Управление экспедиционного лова» (УЭЛ) «Балтгосрыбтреста». Таким образом, было завершено организационное оформление самостоятельной структуры, предназначенной для решения всех задач, связанных с ведением экспедиционного промысла в Атлантике. Новая организация постоянно пополнялась промысловыми судами: в 1951–1955 гг. для неё было закуплено 135 СРТ, пять плавбаз, 6 производственных и 2 транспортных рефрижератора. В результате в районе Исландии и в Северном море был освоен круглогодичный промысел сельди. Столь быстрое развитие калининградского океанического рыболовства стало возможным благодаря дальновидности А.А. Ишкова, уделявшего данному вопросу постоянное внимание и оказывавшего весомую поддержку.

А.А. Ишков, несмотря на сопротивление сторонников централизации, внедрил бассейновый принцип управления отраслью, который оказался способным к саморазвитию и функционально эффективным, особенно в критических ситуациях. В соответствии с этим подходом в 1962 г. А.А. Ишков подчинил ВНИРО бассейновые НИИ в научно- методическом плане, но по всем другим вопросам подчинил их напрямую министерству рыболовства. Последующее развитие бассейновых НИИ показало, что это решение было оправдано.

С бассейновым принципом было связано и создание региональных морских рыбохозяйственных комплексов. В первую половину 1960-х годов рыбохозяйственный комплекс в полной мере сформировался и на западе страны — в Калининграде. Он приобрел современную целостную и сбалансированную структуру, необходимую для масштабного функционирования. В 1970–1980-е годы он наряду с Владивостоком и Мурманском входил в тройку ведущих региональных комплексов рыбохозяйственной отрасли страны.

1962 г. была создана иерархическая структура управлением рыбным хозяйством страны. Был образован Государственный комитет по рыбному хозяйству и в его рамках бассейновые управления. В частности, на западе страны создано Главное управление рыбной промышленности Западного бассейна («Запрыба», г. Рига), объединявшее рыбохозяйственные организации Латвии, Литвы, Эстонии, Ленинградской и Калининградской областей.

К 1965 г. общая численность флота рыбной промышленности Калининградской области достигла 582 единиц, в том числе добывающих судов — 377 (крупнотоннажных траулеров — 57, среднетоннажных СРТМ и СРТР — 42 и СРТ — 248) и рыбообрабатывающих, приемно- транспортных и вспомогательных судов — 205. В рыбной промышленности области трудились 50 тыс. человек.

К началу-середине 1960-х годов оформился научно-образовательный сектор Калининградского комплекса рыбохозяйственной отрасли — один из наиболее многоплановых и профессиональных в стране. В Калининграде была сформирована полноценная система подготовки кадров по всему спектру специальностей и уровней работников рыбного хозяйства от низшего звена до высшего руководящего состава. В основной состав образовательных учреждений входили Калининградская мореходная школа, Калининградское среднее мореходное училище, Калининградское высшее мореходное училище, Калининградский технический институт рыбной промышленности и хозяйства (КТИРПиХ) и, наконец, Калининградский институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов рыбной промышленности. Кроме того, отчасти кадровые нужды рыбного хозяйства обеспечивали также Калининградский государственный педагогический институт (с 1967 г. Калининградский государственный университет) и ряд средних технических учебных заведений.

Флагманом научного рыбохозяйственного сектора в 1960-е годы был Балтийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (БалтНИРО, с 1962 г. — АтлантНИРО) с широким спектром направлений исследований от промысловых океанологии и биологии, прогнозирования состояния ресурсов и промысла, гидроакустики, техники добычи до технологии обработки рыбного сырья. В состав этого сектора также входили Калининградское центральное конструкторское бюро Госкомитета Совета Министров СССР по рыбному хозяйству (далее ОПТО «Техрыбпром», НПО «Рыбтехцентр») и Балтийская государственная инспекция «Запбалтрыбвод»

В 1960-е годы в БалтНИРО произошла кардинальная смена приоритетных задач исследований и, соответственно, существенные изменения в структуре его подразделений и увеличение численности сотрудников и научно-поискового флота. В первую очередь это выразилось в заметном расширении задач и структуры самого Института и его СЭКБ промрыболовства, а также в создании нового структурного подразделения — Атлантической научно-промысловой перспективной разведки (АНИППР). С 1970 г. из структуры БалтНИРО/АтлантНИРО приобрели самостоятельность АНИППР в качестве Управления «Запрыбпромразведка» и СЭКБ промрыболовства (далее «НПО промрыболовства» и «МариНПО»). Для выполнения задачи по расширению географии океанического промысла с целью наращивания сырьевой базы отечественного рыболовства в БалтНИРО были сформированы группы по отдельным крупным перспективным регионам Атлантики,которые включали представителей различных специальностей - гидрологов, биологов и добытчиков. Организовались первые научно-поисковые экспедиции в разные районы Атлантики. Масштабные исследовательские экспедиции в обширном районе Северо-Восточной Атлантики за пределами Северного моря начались с 1957 г. В этом же году состоялась первая научно-промысловая экспедиция в прибрежные районы Центрально-Восточной Атлантики. В 1959 г. была организована и выполнена первая комплексная экспедиция в открытые воды Тропической Атлантики с целью поиска и освоения ресурсов тунцовых и мечерылых рыб. В 1960 г. были проведены первые научно-поисковые экспедиции в Северо-Западную и Юго-Восточную Атлантику. В конце 1961 г. был начат цикл научно-поисковых работ в Юго-Западной Атлантике и Антарктической части Атлантики. И наконец, в 1962 г. был выполнен поисковый рейс в Центрально-Западную Атлантику.

Таким образом, в историческом аспекте почти мгновенно, в течение шести лет, было осуществлено обследование возможных промысловых ресурсов для отечественного флота практически по всей акватории Атлантического океана. Буквально в эти же годы (1958–1966 гг.) во всех районах Атлантики начался масштабный советский промысел. Конечный суммарный результат этих и последующих усилий специалистов БалтНИРО/АтлантНИРО, АНИППР и СЭКБ промрыболовства выражается во впечатляющих величинах суммарного советского вылова морепродуктов. В период 1958–1990 гг. в океанических районах Атлантики, входящих в зону ответственности АтлантНИРО он составил 51,9 млн т.

После повсеместного введения странами 200-мильных экономических зон в развитие идеи А.А. Ишкова о поиске новых доступных ресурсов Управлением «Запрыбпромразведка» была тщательно спланирована и организована во второй половине 1978 г. поисково-промысловая экспедиция в открытые воды юго-восточной части Тихого океана. В сентябре 1978 г. были выявлены промысловые скопления ставриды, и уже с конца этого года начался масштабный советский траловый промысел. В 1978–1990 гг. советским флотом здесь было выловлено 9,6 млн. т рыбы.

Таким образом, за короткий срок в Калининграде была создана действенная рыбохозяйственная наука, которая смогла беспрецедентно быстро обследовать почти всю акваторию Атлантического океана и оперативно передать выявленные ресурсы добывающему флоту. Во многом это заслуга А.А. Ишкова с его ярко выраженным стремлением к оперативности принимаемых управленческих решений и постоянным слежением за стремительным развитием ситуации при проведении научно-поисковых работ.

В заключение следует подчеркнуть, что специфика становления, формы и направления дальнейшего развития Калининградской рыбной промышленности неразрывно связаны с личностью А.А. Ишкова, его тактическим и стратегическим видением и, что особенно важно, воплощением его в реальность. Именно он, критически оценив весьма ограниченные ресурсные возможности ближайших вод Балтийского и Северного морей, определил преимущественную ориентацию рыбной промышленности Калининградской области на океанические районы. И на этой основе был создан масштабный комплекс Калининградского рыбного хозяйства, включая и его научно- образовательный сегмент.

АтлантНИРО принял участие в 26-й сессии Ученого Совета Мавританского института океанографических исследований и рыболовства

25-28 июня 2025 года состоялось 26-е совещание Ученого Совета Мавританского института океанографических исследований и рыболовства (ИМРОП). Местом его проведения было новое построенное в Нуакшоте административно-лабораторное здание. Обсуждались результаты работы в 2024 году и планы исследований в 2025 год. Основной акцент в этих планах делается на изучении вопросов биоразнообразия, благополучию которого сохраняется угроза как со стороны меняющихся климатических условий, так и со стороны не всегда предсказуемых последствий хозяйственной деятельности. Для противодействия этим угрозам в пятилетнем плане работы института предусмотрено углубленное изучение вопросов устойчивости биоценозов при разного рода внешних воздействиях. Были утверждены планы исследований прежде всего в уязвимых для таких воздействий прибрежных акваториях. Среди элементов внешнего влияния на уязвимые экосистемы внимание будет уделяться прежде всего изменениям гидрологического режима, появлению инвазивных видов и, особенно, антропогенным факторам. Это потребует фиксации сброса промышленных, сельскохозяйственных и бытовых сточных вод, содержащих токсичные вещества, нефтепродукты, тяжелые металлы. Ожидается, что такие мероприятия позволят выявлять как наиболее негативно влияющие на экосистемы факторы, так и их элементы, в наибольшей мере подверженные деградации. Будут изготавливаться карты распределения загрязнений разной степени диспергирования на фоне мест обитания уязвимых популяций. Предполагается подробное изучение популяционной структуры не только рыбных, но и иных живых ресурсов с использованием генетических анализов. Материал для этого будет собираться как традиционными способами, так и с применением автоматизированных беспилотных устройств. Обработка проб будет производиться как на месте, так и в зарубежных лабораториях.

В обсужденных планах соответствующее внимание будет уделяться и традиционным направлениям – внутреннему рыболовству и аквакультуре, состоянию эксплуатируемых океанических ресурсов, планам управления промыслом с учетом экономических показателей и производственно-хозяйственных связей. Традиционно на такие совещания приглашаются представители иностранных институтов, ведущих исследования сырьевой базы региона Северо-Западной Африки. Участвовавший в совещании представитель Атлантического филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») Н.М. Тимошенко ознакомил Совет с результатами последних экспедиционных исследований в исключительной экономической зоне Мавритании и с некоторыми выводами относительно состояния рыбных ресурсов в водах государства. Состоялся обмен мнениями относительно деталей продолжения совместных исследований.

Фото: https://www.imrop.mr/