Super User

Еврокомиссия опубликовала данные о распределении средств пяти структурных и инвестиционных фондов (ESIF) в период с 2014 по 2020 гг. На поддержку рыболовства и аквакультуры планируется выделить 5,75 млрд. евро.

Еврокомиссия опубликовала данные о распределении средств пяти структурных и инвестиционных фондов (ESIF) в период с 2014 по 2020 гг. На поддержку рыболовства и аквакультуры планируется выделить 5,75 млрд. евро.

Средства пойдут на повышение энергоэффективности и создание новых рабочих мест в отрасли в рамках новой Общей политики ЕС в области рыбного хозяйства. Для этого утверждено 27 программ – по одной для каждой из стран-участниц Европейского фонда морских дел и рыболовства (EMFF).

По информации сайта Еврокомиссии, программы предназначены для поддержки устойчивых и конкурентоспособных предприятий. Планируется, что реализация задуманных мер сохранит 85 тыс. рабочих мест и создаст 10,2 тыс. новых. Ожидается, что энергоэффективность рыболовства и аквакультуры повысится на 40%. Благодаря внедрению обязательной выгрузки всего улова европейцы надеются понизить объемы прилова более чем на 20%, сообщает корреспондент Fishnews.

Информация о всех пяти фондах доступна на специальном ресурсе – ESIF Open Data Platform. На сайте опубликованы контрольные показатели, позволяющие оценить успешность реализации национальных программ.

Источник: Fishnews

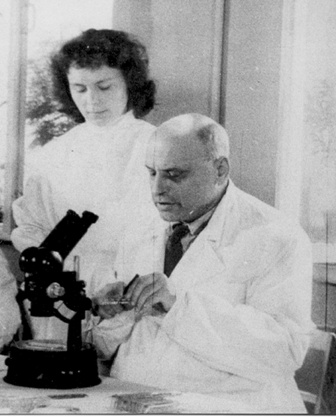

1900-1972 гг.

1900-1972 гг.

1918-2005 гг.

1918-2005 гг. 1928-2005 гг.

1928-2005 гг. 1933-2005 гг.

1933-2005 гг. 1930-1993 гг.

1930-1993 гг. 1930-1999 гг.

1930-1999 гг.

В 1948-1953 гг. учился на биологическом факультете Ленинградского государственного университета, получив после окончания квалификацию зоолога-гидробиолога. После окончания университета был распределен в г. Мурманск на работу в лабораторию кормовой базы рыб ПИНРО, где с 2 августа 1953 г. по 10 июня 1958 г. продолжал исследования зоопланктона Норвежского моря и участвовал в пяти рейсах.

С 1 октября 1958 года начал работать в БалтНИРО старшим научным сотрудником. Здесь он продолжал изучение экологии зоопланктона в Северо-Восточной Атлантике как кормовой базы сельди, анализ и обобщение материалов, собранных им в период работы в ПИНРО по программе МГГ. В марте 1960 г. был назначен заведующим лабораторией кормовой базы. В июле 1960 г. эта лаборатория была реорганизована в сектор кормовой базы лаборатории Северной и Северо-Западной Атлантики, а с 1962 г. – в сектор гидробиологии лаборатории океанологических основ биологической продуктивности. В 1962 г. основные результаты изучения экологии планктона Норвежского моря были доложены им на сессии ИКЕС в Копенгагене.

В 1964 г. сектор гидробиологии приступил к изучению планктона открытой части Тропической Атлантики по международной программе «Эквалант», направленной на изучение океанографического режима и его влияния на формирование биопродуктивности экваториальной зоны Атлантики в открытых водах Гвинейского залива.

Успешно защитил кандидатскую диссертацию 12 января 1966 г. в Зоологическом институте АН СССР (г. Ленинград). Методологический и прикладной аспекты выводов этой работы актуальны до сих пор. Это одна из немногих планктонных работ, в которой автору реально удалось связать особенности пространственных взаимоотношений распределения планктона и скоплений рыбы-планктофага и выявить причинную основу этой связи. Кроме того, здесь было выполнено районирование всей акватории североевропейских морей по характеру сезонности явлений в жизни зоопланктона.

В 1969-1971 гг. Л.Н. Грузов работал в Центре рыбохозяйственных исследований Республики Куба.

В 1970-е годы Л.Н. Грузов неоднократно принимал участие в работе международных совещаний и конференций в ГДР (1975 г.), Польше (1977 г.) и США (1976, 1977 и 1978 гг.). В последней поездке в США в 1978 г. он проводил с американскими коллегами экспериментальные работы по определению выживаемости личинок рыб в Вудс-Холловской лаборатории.

В 1990-е годы Л.Н. Грузов сделал многообещающую попытку обобщения собственных и литературных материалов по состоянию и сезонной и многолетней динамике планктонных сообществ Северной Атлантики в связи с особенностями динамики первичных и вторичных водных масс. Полученные результаты выводили планктонологию на новый – динамический уровень, описывающий особенности «жизни», пространственной и биотопической динамики и взаимодействия планктонных сообществ в зависимости от характера динамики самих биотопов – водных масс.

В наследии Л.Н. Грузова – более 70 научных публикаций, большая часть из которых представляет собой фундаментальные разработки важнейших аспектов экологии планктона, вошедших в золотой фонд классических работ в области морской планктонологии.

1922-2000 гг.

1922-2000 гг.

В 1946 г., стал студентом Московского механико-технологического техникума. Окончив его в 1950 г., с дипломом технолога-механика промышленного рыболовства приехал на работу в Калининград в Балтийский филиал ВНИРО.

В лаборатории добычи его определили тралмастером на СРТ «АЛАЗАНЬ». И здесь судьба свела его с выдающимися исследователями поведения рыб Д.В. Радаковым и Б.П. Мантейфелем. Непосредственные наблюдения за поведением рыб в зоне действия орудий лова были ему близки и давали исходные данные для изменения их конструкции и повышения эффективности работы. Это направление исследований было близко ему по духу. Новая работа увлекла Виктора и, в конечном счете, стала главной целью его жизни. В 1952 г. он впервые надел водолазный скафандр и опустился на дно, чтобы посмотреть – как ведет себя рыба у ставных неводов.

Поступив на факультет промышленного рыболовства Калининградского технического института, он закончил его в 1967 г. без отрыва от работы в институте. С 1963 г. он работает в СЭКБ промрыболовства. В этом же году СЭКБ получило буксируемый подводный аппарат «Атлант». В.К. Коротков первым освоил его. Круг его интересов расширяется. Главным объектом его наблюдений становятся тралы и облавливаемые ими промысловые гидробионты. Он поставил перед собой основную задачу – узнать каким образом реагируют разные виды рыб на различные конструкции тралов. Эта научная проблема стала главной в его последующей жизни исследований.

В 1984 г. он защитил кандидатскую диссертацию на тему «Определение уловистости донного трала по результатам подводных наблюдений», а в 1999 г. – докторскую диссертацию, посвященную результатам изучения поведения пелагических промысловых рыб и на этой основе усовершенствованию технологии их тралового лова.

За время работы В.К. Коротков опубликовал 120 научных статей и четыре монографии, насыщенные новой информацией. На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что он по опыту работы, количеству прямых наблюдений за поведением рыб и кальмаров и орудий их лова в естественных условиях и накопленным знаниям не имеет себе равных.