Super User

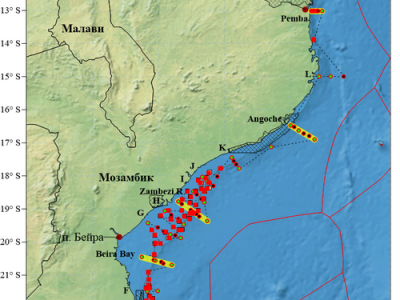

СТМ «Атлантида» завершил донную съемку для оценки биомассы демерсальные водных биологических ресурсов (ВБР) в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Мозамбика, которая проходила в период с 22 марта по 10 мая 2025 года. В рамках Большой африканской экспедиции в районе Мозамбика выполнена самая продолжительная съемка, которая длилась 50 судосуток и была охвачена акватория протяженностью от 26°48' до 11°21' ю.ш., то есть 15 градусов по широте.

Научно-исследовательские работы (НИР) выполнялись в рамках Меморандума о взаимопонимании между Федеральным агентством по рыболовству (Российская Федерация) и Министерством морских дел, внутренних вод и рыбного хозяйства (Республика Мозамбик) от 27 сентября 2023 г. и в рамках Соглашения между ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» и Институтом океанографии Мозамбика о проведении совместных научно-исследовательских работ по оценке биомассы донных биоресурсов на морском континентальном шельфе Мозамбика.

Программа совместных исследований в ИЭЗ Мозамбика была согласована 17 марта 2025 года при заходе СТМ «Атлантида» в порт Мапуту (Мозамбик) в Институте океанографии Мозамбика (OIM) в ходе Встречи экспертов АтлантНИРО и OIM.

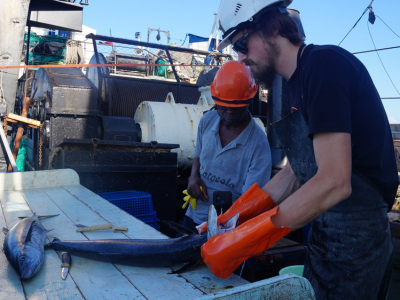

На борту судна работали четыре мозамбикских специалиста OIM: Isaías S. Bendana – морской биолог, Feleciano Manjate – ихтиолог, Dionisio Varela – ихтиолог, Kelvin da Conceição – планктонолог.

Основные задачи НИР состояли в следующем:

1. Выполнение учетной траловой съемки для оценки биомассы демерсальных ВБР.

2. Сбор данных для изучения биологических характеристик и размерно-возрастного состава демерсальных видов рыб и беспозвоночных.

3. Выполнение комплекса работ для изучения гидрометеорологических, океанологических и гидрохимических условий формирования зон повышенной биологической продуктивности в районе работ.

4. Сбор проб для изучения качественного и количественного видового состава фито-, зоо- и ихтиопланктона.

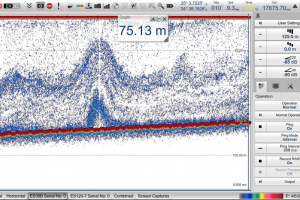

5. Осуществление акустического сопровождения траловой съемки демерсальных видов в виде систематической регистрации акустического индекса «NASC» (относительных значений плотности, м2/миля2).

Также кроме непосредственных научных исследований экспедиция выполняла мониторинг работы рыболовного флота в районе Мозамбика.

В ходе съемки выполнены 132 донных траления, промерено более 24 тыс. экз. рыб и около 10 тыс. экз. беспозвоночных, подвержено биологическому анализу более 7 тыс. экз. рыб и около 6 тыс. экз. беспозвоночных, взято около 1 тыс. проб для определения возраста рыб. Выполнены 117 гидрологических, 128 притраловых гидрологических и 59 гидробиологических станций. Сделано около 6 гидрохимических анализов, определены около 300 проб на хлорофилл «а», взято около 200 проб фитопланктона, более 100 проб зоопланктона и более 100 проб ихтиопланктона. Пройдено с акустическим сопровождением более 3000 морских миль.

В целом программа НИР в ИЭЗ Мозамбика выполнена в полном объеме.

После завершения НИР СТМ «Атлантида» приступил к научно-поисковым работам до порта Мапуту для высадки мозамбикских специалистов, выгрузки научных проб и бункеровки судна. 17 мая судно швартовалось в порту.

В период стоянки СТМ «Атлантида» посетили представители Посольства России в Мозамбике – вице-консул и атташе. Также на борту судна состоялась рабочая встреча с представителями Института океанографии Мозамбика. Сотрудники поблагодарили российскую научную группу за отличную работу, сбор уникальных данных и в целом проведенные НИР Россией в ИЭЗ Мозамбика. Например, в части сбора материалов в ходе глубоководных тралений съемка является уникальной. Мозамбикские специалисты считают очень полезными и интересными результаты, которые будут получены после обработки всех собранных данных. Российские и мозамбикские специалисты обсудили необходимость проведения Встречи экспертов двух институтов для обсуждения деталей опубликования сборника совместных статей.

После переговоров с сотрудниками Института океанографии Мозамбика состоялась рабочая встреча с Временным Поверенным по делам России в Мозамбике Посольства Российской Федерации в этой стране. В ходе встречи обсудили в целом выполненные исследования в районе Мозамбика, текущее состояние промысла и перспективы развития рыболовства в этом районе.

Краткие результаты метеорологических и океанологических работ

Погодные условия характеризовались следующими основными особенностями:

1. Характерный для тропического климатического пояса погодный режим в южной части ИЭЗ.

2. Характерный для зоны тропических муссонов погодный режим в северной части ИЭЗ.

3. Близкая к месячной периодичность в изменчивости характеристик скорости ветра и состояния поверхности океана.

Океанологические условия имели следующие основные особенности:

1. Относительно низкие скорости поверхностных течений и высокая степень их меандрирования.

2. Существенные различия термохалинного режима эпипелагиали (0-200 м) в северной и южной части ИЭЗ.

3. Высокий уровень распреснения поверхностных вод на отдельных участках ИЭЗ под влиянием обильного речного стока.

4. Выраженная термохалинная и гидрохимическая стратификация водяного столба в диапазоне глубин 0-1000 м.

В целом вертикальное распределение гидрохимических характеристик вод над шельфом обладало следующими основными особенностями: с увеличением глубины отмечалось снижение температуры и солености воды, за исключением верхнего 150-метрового распресненного слоя, где для солености тенденция была обратной. С глубиной снижались концентрации растворенного кислорода и нитритов, при этом для кислорода отмечались подповерхностные слои его наименьшей (90-200 м) и наибольшей концентрации (300-500 м). Концентрация в воде фосфатов и силикатов закономерно увеличивалась с ростом глубины.

Анализ состава водных масс на обследованной акватории ИЭЗ Мозамбика в верхнем 1000 м слое позволил выделить несколько их типов, представленных с разной степенью выраженности:

- слой 0-30 м – смешение местных поверхностных (ПВ) и сильно трансформированной индийской экваториальной водной массы (тИЭВ), усредненный характерный разброс температуры и солености для данного типа вод – 26,0-28,1°С, 31,00-34,80 psu;

- слой 30-250 м – трансформированная южноиндийская центральная водная масса (тЮИЦВ), усредненный характерный разброс характеристик – 16,0-26,0°С, 34,60-35,50 psu;

- слой 250-800 м – нетрансформированная южноиндийская центральная водная масса (ЮИЦВ), 6,6-16,0°С, 34,50-35,40 psu;

- слой 800-1000 м – водные массы, образованные смешением в примерно равной пропорции ЮИЦВ, трансформированной антарктической промежуточной водной массы (тААПрВ) и сильно трансформированной красноморско-персидской промежуточной водной массы (тКППрВ). Усредненный характерный разброс температуры и солености для вод данного типа – 4,0-6,5°С, 34,50-35,75 psu.

Краткие результаты ихтиологических работ

В ИЭЗ Мозамбика идентифицировано 611 таксонов рыб и 257 таксонов беспозвоночных. Таким образом в районе Мозамбика установлено самое высокой биологической разнообразие водных биологических ресурсов, по сравнению со странами Западной Африки, в которых уже проведены исследования – Мавритания, Гвинея-Бисау, Гвинейская Республика.

Всего выполнено 132 траления, суммарный вылов составил 7874 кг, средний вылов за 30-минутное траление – 59 кг. Видовой состав и распределение ВБР в районе Мозамбика значительно отличались в зависимости от района исследований и глубины облова. Ракообразные наибольшую долю имели в глубоководных стратах.

В южной части ИЭЗ Мозамбика выполнено 63 траления, суммарный вылов составил 3111 кг. Средний вылов за 30-минутное траление – 50 кг.

Основу видового состава рыб в суммарном вылове формировали следующие виды: обыкновенная рыба-сабля длиной 15-145 см с тремя модальными классами 45, 100 и 110 см – 4%; лессепсийская заурида длиной6-43см c двумя модальными классами 12 и 24 см – 3%; полорылы длиной до анального отверстия 3-18 см, модой 10 см – 3%; индийский кубоглав длиной 7-20 см, модой 18 см – 3%; другие виды ВБР – 87%. Уловы основных объектов за 30-минутное траление следующие: обыкновенная рыба-сабля – 2 кг; лессепсийская заурида – 2 кг; полорылы – 1 кг; индийский кубоглав – 1 кг за траление.

На глубинах в страте 20-200 м выполнено 20 тралений, суммарный вылов составил 1429 кг. Средний вылов за 30-минутное траление – 71 кг.

Основу видового состава формировали: большеглазая ставрида – 4%; узкополосая испанская макрель – 3%; малабарский каранкс – 3%; буканерский анчоус – 3%; индийская сигарная ставрида – 3%; индийская ариомма – 3%; лессепсийская заурида – 3%; другие виды ВБР – 78%. Уловы основных объектов за 30-минутное траление следующие: большеглазая ставрида – 3 кг; узкополосая испанская макрель – 2 кг; малабарский каранкс – 2 кг; буканерский анчоус – 2 кг; индийская сигарная ставрида – 2 кг; индийская ариомма – 2 кг; лессепсийская заурида – 2 кг за траление.

На глубинах в страте 201-500 м выполнено 17 тралений, суммарный вылов составил 807 кг. Средний вылов за 30-минутное траление – 50 кг.

Основу видового состава формировали: обыкновенная рыба-сабля – 13%; лессепсийская заурида – 7%; индийский кубоглав – 5%; большеротая аргентина Милдред – 5%; другие виды ВБР – 70%. Уловы основных объектов за 30-минутное траление следующие: обыкновенная рыба-сабля – 6 кг; лессепсийская заурида – 3 кг; индийский кубоглав – 3 кг; большеротая аргентина Милдред – 4 кг за траление.

На глубинах в страте 501-600 м выполнено 12 тралений, суммарный вылов составил 394 кг. Средний вылов за 30-минутное траление – 33 кг.

Основу видового состава формировали: индийский кубоглав – 9%; осьминог-ангел – 6%; лопатоносый полорыл – 5%; вилохвостая бентодесма – 5%; обыкновенная рыба-сабля – 3%; гавайский летающий кальмар – 3%; другие виды ВБР – 69%. Уловы основных объектов за 30-минутное траление следующие: индийский кубоглав – 3 кг; осьминог-ангел – 2 кг; лопатоносый полорыл – 2кг; вилохвостая бентодесма – 2 кг; обыкновенная рыба-сабля – 1 кг; гавайский летающий кальмар – 1 кг за траление.

Среди прочих беспозвоночных в суммарном вылове в данной страте доминировали следующие виды: креветка-нож – 1,3%; большекрылый кальмар-светлячок – 1,1%; розовый герион – 0,7%; кальмар-цветочек – 0,6%; гигантская красная креветка – 0,5% и лангуст Наталя – 0,3%. Уловы основных беспозвоночных за 30-минутное траление следующие: креветка-нож – 0,4 кг; большекрылый кальмар-светлячок – 0,3 кг; розовый герион – 0,2 кг; кальмар-цветочек – 0,2 кг; гигантская красная креветка – 0,2 кг и лангуст Наталя – 0,1 кг за траление.

На глубинах в страте 601-700 м выполнено 7 тралений, суммарный вылов составил 205 кг. Средний вылов за 30-минутное траление – 29 кг.

Основу видового состава формировали: полорылы – 27%; сергестидовые креветки – 7%; южноафриканский глубоководный хек – 7%; остроклювый кальмар – 4%; другие виды ВБР – 55%. Уловы основных объектов за 30-минутное траление следующие: полорылы – 8 кг; сергестидовые креветки – 2 кг; южноафриканский глубоководный хек – 2 кг; большекрылый кальмар-светлячок – 1 кг за траление.

Среди прочих беспозвоночных в суммарном вылове в данной страте доминировали следующие виды: трехшипый краб-паук – 3,3%; удивительный бриллиантовый кальмар – 2,1%; летающий кальмар-птица – 1,9% и гигантская красная креветка – 1,6%. Уловы основных беспозвоночных за 30-минутное траление следующие: трехшипый краб-паук – 1,0 кг; удивительный бриллиантовый кальмар – 0,6 кг; летающий кальмар-птица – 0,6 кг и гигантская красная креветка – 0,5 кг за траление.

На глубинах в страте 701-800 м выполнено 7 тралений, суммарный вылов составил 276 кг. Средний вылов за 30-минутное траление – 40 кг.

Основу видового состава формировали: полорылы – 10%; большекрылый кальмар-светлячок – 10%; удивительный бриллиантовый кальмар – 8%; атлантический гимнаст – 6%; другие виды ВБР – 66%. Уловы основных объектов за 30-минутное траление следующие: полорылы – 4 кг; большекрылый кальмар-светлячок – 4 кг; удивительный бриллиантовый кальмар – 3 кг; атлантический гимнаст – 3 кг за траление.

Среди прочих беспозвоночных в суммарном вылове в данной страте доминировали следующие виды: летающий кальмар-птица – 2,7%; трехшипый краб-паук – 1,9%; красно-голубая креветка – 0,8% и королевский краб Мамиллифера – 0,7%. Уловы основных беспозвоночных за 30-минутное траление следующие: летающий кальмар-птица – 1,1 кг; трехшипый краб-паук – 0,7 кг; красно-голубая креветка – 0,3 кг и королевский краб Мамиллифера – 0,3 кг за траление.

В центральной части ИЭЗ Мозамбика выполнено 30 тралений, суммарный вылов составил 1505 кг, средний вылов за 30-минутное траление – 44 кг.

Основу видового состава рыб в суммарном вылове формировали следующие виды: лессепсийская заурида длиной 10-41 см, модой 27 см – 23%; серая короткошипая акула длиной 112-131 см – 9%; лопатоносый полорыл длиной до анального отверстия 5-18 см, модой 10 см – 7%; большеротая аргентина Милдред длиной 11-18 см, модой 16 см – 5%; другие виды ВБР – 56%. Уловы основных объектов за 30-минутное траление следующие: лессепсийская заурида – 12 кг; серая короткошипая акула – 2 кг; лопатоносый полорыл – 2 кг; большеротая аргентина Милдред – 2 кг за траление.

На глубинах в страте 20-200 м выполнено 7 тралений, суммарный вылов составил 154 кг. Средний вылов за 30-минутное траление – 22 кг.

Основу видового состава формировали: морские караси – 9%; зелёный априон – 6%; мадагаскарский большеглазый летрин – 6%; трёхполосый луциан – 5%; короткорылый ящероголов – 4%; другие виды ВБР – 70%. Уловы основных объектов за 30-минутное траление следующие: морские караси – 2 кг; зелёный априон – 1 кг; мадагаскарский большеглазый летрин – 1 кг; трёхполосый луциан – 1 кг; короткорылый ящероголов – 1 кг за траление.

На глубинах в страте 201-500 м выполнено 10 тралений, суммарный вылов составил 655 кг. Средний вылов за 30-минутное траление – 65 кг.

Основу видового состава формировали: лессепсийская заурида – 53%; большеротая аргентина Милдред – 11%; гавайский летающий кальмар – 5%; серебряный неоскомбропс – 4%; другие виды ВБР – 27%. Уловы основных объектов за 30-минутное траление следующие: лессепсийская заурида – 34 кг; большеротая аргентина Милдред – 7 кг; гавайский летающий кальмар – 3 кг; серебряный неоскомбропс – 3 кг за траление.

На глубинах в страте 501-600 м выполнено 3 траления, суммарный вылов составил 101 кг. Средний вылов за 30-минутное траление – 39 кг.

Основу видового состава формировали: креветка-нож – 11%; восточная эпинулла – 11%; диаф Ватасэ – 10%; миктофовые – 10%; зеленоглазки – 7%; другие виды ВБР – 51%. Уловы основных объектов за 30-минутное траление следующие: креветка-нож – 5 кг; восточная эпинулла – 4 кг; диаф Ватасэ – 4 кг; миктофовые – 3 кг; зеленоглазки – 3 кг за траление.

Среди прочих беспозвоночных в суммарном вылове в данной страте доминировали следующие виды: обычная золотая креветка – 2,3%; розовый герион – 2,1%; гавайский летающий кальмар – 1,9%; переливающийся плавающий краб – 0,8%; летающий кальмар-птица и удивительный бриллиантовый кальмар – по 0,7%. Уловы основных беспозвоночных за 30-минутное траление следующие: обычная золотая креветка – 1,1 кг; розовый герион – 1,0 кг; гавайский летающий кальмар – 0,6 кг; переливающийся плавающий краб – 0,3 кг; летающий кальмар-птица – 0,3 кг и удивительный бриллиантовый кальмар – 0,3 кг за траление.

На глубинах в страте 601-700 м выполнено 5 тралений, суммарный вылов составил 172 кг. Средний вылов за 30-минутное траление – 35 кг.

Основу видового состава формировали: полорыл (Coelorinchus flabellispinus) – 15%; лопатоносый полорыл – 11%; японский синагропс – 8%; розовый герион – 6%; индотихоокеанский короткохвостый колоконгер – 6%; другие виды ВБР – 54%. Уловы основных объектов за 30-минутное траление следующие: полорыл (Coelorinchus flabellispinus) – 5 кг; лопатоносый полорыл – 4 кг; японский синагропс – 3 кг; розовый герион – 2 кг; индотихоокеанский короткохвостый колоконгер – 2 кг за траление.

Среди прочих беспозвоночных в суммарном вылове в данной страте доминировали следующие виды: удивительный бриллиантовый кальмар – 2,9%; креветка-нож – 2,1%; трехшипый краб-паук – 1,7%; кальмар-тодародес Филипповой – 1,6%; гавайский летающий кальмар – 1,4% и гигантская красная креветка – 1,3%. Уловы основных беспозвоночных за 30-минутное траление следующие: удивительный бриллиантовый кальмар – 1.0 кг; креветка-нож – 0,7 кг; трехшипый краб-паук – 0,6 кг; кальмар-тодародес Филипповой – 0,6 кг; гавайский летающий кальмар – 0,5 кг и гигантская красная креветка – 0,4 кг за траление.

На глубинах в страте 701-800 м выполнено 5 тралений, суммарный вылов составил 423 кг. Средний вылов за 30-минутное траление – 45 кг.

Основу видового состава формировали: серая короткошипая акула – 32%; лопатоносый полорыл – 19%; удивительный бриллиантовый кальмар – 9%; индотихоокеанский короткохвостый колоконгер – 7%; другие виды ВБР – 33%. Уловы основных объектов за 30-минутное траление следующие: серая короткошипая акула – 11 кг; лопатоносый полорыл – 9 кг; удивительный бриллиантовый кальмар – 4 кг; индотихоокеанский короткохвостый колоконгер – 4 кг за траление.

Среди прочих беспозвоночных в суммарном вылове в данной страте доминировали следующие виды: кальмар-тодародес Филипповой – 1,4%; летающий кальмар-птица – 1,2% и королевская креветка – 1,1%. Уловы основных беспозвоночных за 30-минутное траление следующие: кальмар-тодародес Филипповой – 0,3 кг; летающий кальмар-птица – 0,7 кг и королевская креветка – 0,5 кг за траление.

В северной части ИЭЗ Мозамбика выполнено 36 тралений, суммарный вылов составил 3071 кг. Средний вылов за 30-минутное траление – 86 кг.

Основу видового состава рыб в суммарном вылове формировали следующие виды: индийская сигарная ставрида длиной 5-19 см, модой 13 см – 19%; обыкновенная рыба-сабля длиной 10-100 см, модой 40см – 7%; полимиксия Бернда длиной 7-23 см – 4%; типовой зенион длиной 4-13 см – 4%; королевский эсколар длиной 12-30 см – 4%; другие виды ВБР – 62%. Уловы основных объектов за 30-минутное траление следующие: индийская сигарная ставрида – 16 кг; обыкновенная рыба-сабля – 6 кг; полимиксия Бернда – 4 кг; типовой зенион – 3 кг; королевский эсколар – 3 кг за траление.

На глубинах в страте 20-200 м выполнено 28 тралений, суммарный вылов составил 2043 кг. Средний вылов за 30-минутное траление – 74 кг.

Основу видового состава формировали: индийская сигарная ставрида – 28%; обыкновенная рыба-сабля – 11%; длиннопёрая барабуля – 4%; другие виды ВБР – 57%. Уловы основных объектов за 30-минутное траление следующие: индийская сигарная ставрида – 20 кг; обыкновенная рыба-сабля – 8 кг; длиннопёрая барабуля – 3 кг за траление.

На глубинах в страте 201-500 м выполнено 5 тралений, суммарный вылов составил 780 кг. Средний вылов за 30-минутное траление – 156 кг.

Основу видового состава формировали: полимиксия Бернда – 17%; типовой зенион – 16%; королевский эсколар – 14%; серебряный неоскомбропс – 8%; другие виды ВБР – 45%. Уловы основных объектов за 30-минутное траление следующие: полимиксия Бернда – 27 кг; типовой зенион – 24 кг; королевский эсколар – 22 кг; серебряный неоскомбропс – 12 кг за траление.

На глубинах в страте 601-700 м выполнено 1 траление, суммарный вылов составил 77 кг. Средний вылов за 30-минутное траление – 77 кг.

Основу видового состава формировали: лопатоносый полорыл – 14%; носатая вентрифосса – 12%; индотихоокеанский короткохвостый колоконгер – 11%; другие виды ВБР – 63%. Уловы основных объектов за 30-минутное траление следующие: лопатоносый полорыл – 10 кг; носатая вентрифосса – 9 кг; индотихоокеанский короткохвостый колоконгер – 8 кг за траление.

Среди прочих беспозвоночных в суммарном вылове в данной страте доминировали следующие виды: осьминог-ангел – 2,8%; красно-голубая креветка – 1,2%; креветка-нож – 0,7%; кальмар-цветочек – 0,6% и королевская креветка – 0,5%. Уловы основных беспозвоночных за 30-минутное траление следующие: осьминог-ангел – 2,2 кг; красно-голубая креветка – 0,9 кг; креветка-нож – 0,6 кг; кальмар-цветочек – 0.4 кг и королевская креветка – 0.4 кг за траление.

На глубинах в страте 701-800 м выполнено 2 траления, суммарный вылов составил 171 кг. Средний вылов за 30-минутное траление – 85 кг.

Основу видового состава формировали: лопатоносый полорыл – 14%; носатая вентрифосса – 8%; другие виды ВБР – 78%. Уловы основных объектов за 30-минутное траление следующие: лопатоносый полорыл – 12 кг; носатая вентрифосса – 7 кг за траление.

Среди прочих беспозвоночных в суммарном вылове в данной страте доминировали следующие виды: королевская креветка – 2,6%; южный кальмар-стрелка – 2,6%; гигантская красная креветка – 0,8% и удивительный бриллиантовый кальмар – 0,7%. Уловы основных беспозвоночных за 30-минутное траление следующие: королевская креветка – 2,2 кг; южный кальмар-стрелка – 2,2 кг; гигантская красная креветка – 0,7 кг и удивительный бриллиантовый кальмар – 0,6 кг за траление.

15 мая 2025 г. в Атлантическом филиале ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») в формате видеоконференцсвязи состоялась очередная встреча экспертов АтлантНИРО и Высшей школы морских и океанографических наук университета г. Эболова (ENSTMO) с целью согласования предварительной программы совместных исследований в зоне Камеруна в ходе Большой африканской экспедиции 2024-2026 гг.

Российскую делегацию возглавлял заместитель директора – руководитель Атлантического филиала Константин Викторович Бандурин. Делегацией Республики Камеруна руководил директор ENSTMO Нжомуе Пандонг.

В своей вступительной речи заместитель директора - руководитель Атлантического филиала К. В. Бандурин коротко представил камерунским коллегам информацию о ходе работы российских научно-исследовательских судов, СТМ «Атлантида» и СТМ «Атлантниро», в водах Сьерра-Леоне и Мозамбика в рамках второго этапа Большой африканской экспедиции, а также рассказал о предстоящих планах работ.

В ответном обращении к российской делегации директор ENSTMO Н. Пандонг вновь подчеркнул важность проведения совместных научно-исследовательских работ (НИР) в ИЭЗ Камеруна с целью получения актуальной информации о состоянии запасов ВБР, отметив при этом, что подобные исследования не проводились в водах Камеруна порядка 35 лет. Кроме того, г-н Н. Пандонг поделился с участниками встречи результатами работы с камерунской стороны, проделанной с момента последней Встречи экспертов, в части согласования действий по выполнению совместных с Россией НИР между ENSTMO и Высшей национальной школой агрономии, рыбохозяйственной науки и ветеринарной медицины (ISH-ENSAHV) Университета г. Дуала в Ябаси, переговоры с которой «АтлантНИРО» провел в формате ВКС в октябре прошлого года, а также активном взаимодействии с национальными уполномоченными органами относительно согласования захода в воды Камеруна российского научно-исследовательского судна СТМ «Атлантида».

В ходе состоявшейся встречи стороны обсудили ряд вопросов, в том числе предложения камерунской стороны о выполнении экспериментальных ночных тралений для получения более полного представления о суточных миграциях рыб и возможности обучения специалистов ENSTMO и ISH-ENSAHV по работе с инструментами обработки данных. Сотрудники «АтлантНИРО» поддержали данную идею, отметив, что окончательная программа работ будет обсуждаться и согласовываться непосредственно перед началом научно-исследовательских работ в порту Дуала.

Также директор ENSTMO предложил рассмотреть вопрос о заключении соглашения о взаимовыгодном сотрудничестве между научно-исследовательскими институтами России и Камеруна. Российская сторона согласилась рассмотреть это предложение.

В завершении, г-н Пандонг выразил искреннюю благодарность российской стороне за ее инициативу в проведении совместных научно-исследовательских работ в водах Камеруна, результаты которых, несомненно, позволят получить актуальные научные данные, необходимые для разработки регулирующих промыслы законов, а также реализации стратегии рационального освоения биоресурсов.

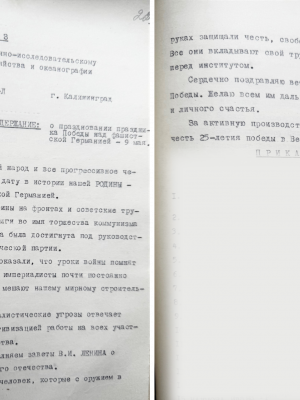

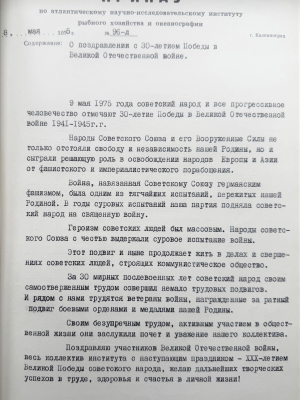

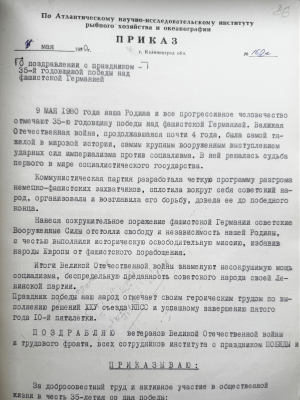

Руководство Атлантического филиала ГНЦ РФ ФГБНУ "ВНИРО" ("АтлантНИРО") поздравляет всех сотрудников с 80-летием Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне!

Подвиг советского народа и его Вооружённых Сил и в наше сложное время продолжает являться примером мужества и героизма для бойцов СВО, которые отстаивают нашу свободу и независимость от нападок и агрессии «коллективного Запада», для всего нашего общества.

Почти сразу после образования института в послевоенные годы к празднованию Дня Победы в БалтНИРО-АтлантНИРО издавались приказы с поздравлениями ветеранов войны и всех сотрудников с 9-м мая. В них отмечалось, что эта победа, стоившая нашей стране огромных усилий на фронте и в тылу, предотвратила порабощение народов Европы немецким фашизмом, заложила основы мирного сосуществования государств с различным социальным строем на несколько десятилетий вперёд.

К сожалению в настоящее время национализм и фашизм при подстрекательстве и прямой поддержке стран Запада снова проявляют себя на Украине, и нашей стране приходится отстаивать свои интересы и идеи справедливости и гуманизма на фронтах СВО. Однако есть твёрдая уверенность, что как и 80 лет назад, наш народ и Вооружённые силы смогут отстоять те цели и идеалы, за которые боролись наши деды и прадеды в годы Великой Отечественной войны.

Хочется отметить, что ежегодно сотрудники АтлантНИРО отдают дань памяти воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. Делегация института перед Днём Победы посещает братское захоронение погибших воинов и возлагает цветы к мемориалу "840" на проспекте Мира в г. Калининграде. В этом году также состоится торжественное возложение.

Ещё раз поздравляем всех сотрудников института с Днем Великой Победы!

В рамках второго этапа Большой Африканской экспедиции, после завершения научно-исследовательских работ в водах республики Гвинея-Бисау и бункеровки топливом в п. Конакри, 19 апреля судно «Атлантниро» прибыло в Республику Сьерра-Леоне. В порту Фритаун российских ученых встречала представительная делегация в состав которой входили Министр рыболовства и морских ресурсов Республики Сьерра-Леоне г-жа Princess Dugba, постоянный секретарь Министерства г-н Brima ST Kebbie, директор рыболовства Sheku Sei и директор Института морской биологии и океанографии Колледжа Фура Бэй Университета Сьерра-Леоне (далее – IMBO) профессор Andrew Baio. При обмене приветственными речами руководство рыболовной отрасли Республики выразило большую заинтересованность в проведении совместных исследований по оценке современного состояния биологических ресурсов а водах Сьерра-Леоне. После этого встречающие поднялись на борт судна, где для них была проведена обзорная экскурсия по лабораториям судна.

На следующий день научные сотрудники Атлантического филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» (АтлантНИРО) посетили Министерство рыболовства и морских ресурсов Республики Сьерра-Леоне, где состоялась Встреча экспертов АтлантНИРО и IMBO с целью согласования программы первого этапа совместных исследований в зоне Республики Сьерра-Леоне.

Российскую делегацию возглавлял начальник экспедиции СТМ «Атлантниро» Андрей Сафронов. Делегацией Сьерра-Леоне руководил директор IМВO, профессор Эндрю Байо. На встрече присутствовали представители Министерства рыболовства и морских ресурсов Республики Сьерра-Леоне в том числе Министр г-жа Princess Dugba.,

Стороны обсудили основные направления предстоящих работ.

На первом этапе цель совместных исследований состоит в оценке биомассы демерсальных ресурсов, обитающих на шельфе и верхней части континентального склона до глубины 800 м в водах Республики Сьерра-Леоне в весенний период 2025 г. Для реализации этой цели в ходе научно-исследовательских работ будут решаться следующие основные задачи:

1. Выполнение учетной траловой съемки для оценки биомассы демерсальных водных биологических ресурсов (ВБР).

2. Сбор данных для изучения биологических характеристик и размерно-возрастного состава демерсальных видов рыб и беспозвоночных.

3. Выполнение комплекса работ для изучения гидрометеорологических, океанологических и гидрохимических условий формирования зон повышенной биологической продуктивности в районе работ.

4. Сбор проб для изучения качественного и количественного видового состава фито-, зоо- и ихтиопланктона.

5. Осуществление акустического сопровождения траловой съемки демерсальных видов в виде систематической регистрации акустического индекса «NASC» (относительных значений плотности, м2/миля2).

За время проведения научно-исследовательских работ планируется выполнить около 75 донных тралений, 42 гидрологические станции и 21 планктонную станцию.

В ходе обсуждения была согласована и утверждена программа совместных исследований в зоне Сьерра-Леоне. По результатам был подписан протокол встречи экспертов.

Для справки:

Первое Соглашение между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Республики Сьерра-Леоне о сотрудничестве в области рыбного хозяйства было подписано 14 мая 1976 г.

В настоящее время действует Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Сьерра-Леоне о сотрудничестве в области рыбного хозяйства от 15 июля 2013 г, подписанное в г. Москве.

Последняя съемка по оценке биомассы демерсальных водных биологических ресурсов в зоне Республики Сьерра-Леоне проводилась учеными института АтлантНИРО в апреле 1990 г.

17 апреля 2025 г. Атлантический филиал ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») провел I (региональный) этап Первенства по любительской рыбалке «РЫБАЧИМ ПО НАУКЕ».

Соревнования проходили В Куршском заливе, с бота РК «ОРЛЕНОК» и маломерного судна.

По установленным правилам на каждого рыбака для лова рыбы разрешалось использовать одну поплавочную удочку (до 2 крючков) и/или один спиннинг с блесной (приманкой) для ловли хищных рыб, время лова ограничивалось двумя часами. В мероприятии приняли участие 10 сотрудников института.

Погода в день рыбалки порадовала участников своей комфортностью, был очень теплый и солнечный весенний день, однако рыба практически не клевала! Сотрудники «АтлантНИРО» проявили максимум терпения и усердия и в результате общий улов составил 210 г, что не помешало определить победителя, им стал Колмыков Алексей Викторович – главный капитан, и двух призеров, занявших 2 и 3 места, Попов Сергей Вячеславович и Скуратов Николай Александрович.

Все участники соревнований были отмечены грамотами, получили заряд бодрости, веселья, отличного настроения!

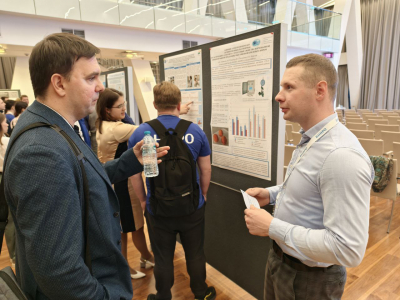

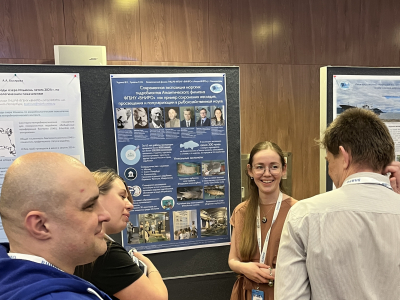

Конференция и школа молодых ученых прошли с 7 по 10 апреля 2025 года в кампусе «СберУниверситет». Мероприятие было приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 120-летию со дня рождения министра рыбной промышленности СССР Александра Акимовича Ишкова.

На пленарном заседании Международной научно-практической конференции выступали руководитель Федерального агентства по рыболовству И.В. Шестаков, вице-президент РАН Н.К. Долгушкин, заместитель Министра науки и высшего образования Д.В. Пышный, директор Отделения ФАО для связи с РФ О.Ю. Кобяков, заведующий лабораторией поведения и поведенческой экологии млекопитающих ИПЭЭ РАН В.В. Рожнов, директор Хэйлунцзянского НИИ рыбного хозяйства Китайской академии рыбохозяйственных наук Чжен Сян Ху. Пленарное заседание модерировал директор ВНИРО К.В. Колончин.

В ходе конференции обсуждался широкий круг вопросов, посвященный водным биологическим ресурсам и промыслу, аквакультуре и биотехнологиям, экономике, менеджменту и технологиям в рыбохозяйственной аквакультуре, а также проблематике микропластика в ВБР и среде их обитания.

В школе молодых ученых приняли участие 135 молодых ученых из разных стран: представители филиалов ВНИРО, ВУЗов Росрыболовства, Института рыбного хозяйства Белоруссии, а также коллеги из Китая.

Программа Школы была очень насыщенной и познавательной. Лекции охватывали ключевые направления современной прикладной рыбохозяйственной науки: изменения климата, аквакультуру, геномные исследования водных биоресурсов и объектов аквакультуры, международное регулирование рыболовства, а также вопросы качества и технологий пищевой продукции. Ряд лекций были посвящены сотрудничеству науки и бизнеса.

Начальник отдела научно-промысловой разведки «АтлантНИРО» Гербер Ефим Матвеевич, выступил с лекционным докладом «Большая африканская экспедиция – крупномасштабный исследовательский проект России совместно с прибрежными Африканскими государствами».

От Атлантического филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») в Школе молодых ученых проходили обучение зав. сектором экспедиционных исследований, к.г.н. Чурин Дмитрий, ст. инженер группы систематики фауны Чурина Валентина, вед. инженер лаборатории стандартизации и нормирования Галдукевич Владислав и инженер группы промрыболовства Скуратов Николай.

Сотрудники АтлантНИРО представили доклады на стендовой сессии:

Н.А. Скуратов «Методика оценки усилия выборки траловых мешков на промысловом судне посредством макетной установки», В.А. Галдукевич «Влияние электрохимически-активированных растворов и эмульгирующих агентов на структурные свойства формованной пищевой рыбной продукции, обогащенной крилевым жиром», В.К Чурина. «Современная экспозиция морских гидробионтов «АтлантНИРО» как пример сохранения наследия, просвещения и популяризации в рыбохозяйственной науке», Д.А. Чурин «Научное сопровождение российского промысла сотрудниками «АтлантНИРО»в океанических районах в 2024 г.».

Также были подготовлены и направлены статьи для публикации в Сборнике трудов (РИНЦ) с переводом на английский и китайский языки.

14 апреля 2025 года в Атлантическом филиале ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») состоялось совместное совещание группы конструкторов строительного проектного бюро «Форсс Технологии» (КБ ООО «ФТ») и специалистов АтлантНИРО с целью рассмотрения вопросов в отношении разработки концепт-проекта отечественного морозильного траулера для промысла антарктического криля на основе строящихся в России супертраулеров.

В работе совещания приняли участие Д.А. Клыков - директор Департамента флота ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО», В.А. Стародубов - генеральный директор КБ ООО «ФТ», группа конструкторов КБ ООО «ФТ» (по ВКС), группа специалистов АтлантНИРО.

Совещание было проведено под председательством К.В. Бандурина, зам. директора - руководителя Атлантического филиала «ВНИРО» («АтлантНИРО»), который в своем вступительном слове подчеркнул важность развития отечественного промысла антарктического криля как одного из важнейших стратегических направлений присутствия Российской Федерации в Антарктике и развития национального рыбохозяйственного комплекса.

В рамках совещания по материалам сообщения В.А. Стародубова, генерального директора КБ ООО «ФТ», были рассмотрены технические характеристики проектов отечественных супертраулеров, предлагаемых для модернизации под суда для промысла антарктического криля.

Состояние современного международного промысла криля, его показатели и тенденции в зоне Конвенции АНТКОМ, перспективы развития отечественного промысла криля при наращивании добывающих и перерабатывающих мощностей были рассмотрены по материалам сообщения С.М. Касаткиной, нач. отдела промысловой электронной техники морских исследований и промышленного рыболовства (АтлантНИРО). Современные промысловые схемы были представлены на примере норвежских и китайских судов, построенных и вступивших в промысел в последние несколько лет. Внимание было уделено предложениям к техническому заданию по разработке концепт-проекта отечественного судна-крилелова с учетом Мер по сохранению АНТКОМ, регулирующих промысел криля, в частности, охрану окружающей среды во время промысла, научное сопровождение промысла.

В своем сообщении С.М. Касаткина подчеркнула, что в соответствии с положениями Конвенции АНТКОМ и Мерами по сохранению АНТКОМ доступ к ресурсам криля и развитие отечественного промысла не сдерживается ни состоянием ресурсов криля, ни правовыми возможностями российского промысла. Промысел криля осуществляется на основе олимпийской системы в рамках установленных величин допустимого вылова, не предусматривая выделение национальных квот и не ограничивая количество нотифицированных судов-участников промысла.

В рамках совещания руководителем центра технологии АтлантНИРО А.В. Андрюхиным было сделано сообщение, в котором были представлены актуальные и ретроспективные данные по объемам производства продукции из антарктического криля, её ассортименту. Отмечены свойства криля как сырья для производства пищевой, кормовой продукции, а также биологически активных веществ. В частности, отмечены особенности морфометрического, биохимического состава, предполагающие использование определенных типов судового перерабатывающего оборудования и орудий лова в зависимости от необходимого ассортимента выпускаемой продукции.

В своем сообщении А.В. Андрюхин также познакомил участников совещания с актуальными концепциями переработки криля, как уже используемыми на промысле, так и перспективными, в том числе разработанными специалистами АтлантНИРО. Представленные концепции позволяют вести эффективную переработку антарктического криля как на кормовые цели (производство крилевой муки), так и различной пищевой продукции (мяса криля, фарша криля, консервов, жира и другой), медицинской продукции.

Закрывая совещание, К.В. Бандурин, заместитель директора-руководитель Атлантического филиала «ВНИРО» («АтлантНИРО»), отметил, что проведенное совещание будет способствовать обсуждению вопросов, связанных с разработкой концепт - проекта отечественного траулера для промысла криля, учитывая опыт специалистов центра компетенций по промыслу и переработке антарктического криля, действующего на базе АтлантНИРО.

22 марта 2025 года СТМ «Атлантида» приступил к выполнению научно-исследовательских работ (НИР) в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Мозамбика. 08 апреля завершены работы в южной части ИЭЗ Мозамбика.

В ходе съемки в южном районе охвачена акватория от 26°48' до 24°18' ю.ш. Выполнено 63 учетных донных траления, промерено более 13 тыс. экз. рыб и беспозвоночных, подвержено биологическому анализу около 6 тыс. экз. рыб и беспозвоночных, взято 0,3 тыс. проб для определения возраста рыб. Выполнены 62 притраловые гидрологические, 32 гидрологические и 15 гидробиологических станций. Сделано 1,6 тыс. гидрохимических анализов проб воды для определения растворенного кислорода, фосфатов, кремния, азота нитритного и pH, определены 96 проб на хлорофилл «а», взято 60 проб фитопланктона и по 30 проб зоопланктона и ихтиопланктона. Пройдено с акустическим сопровождением 1152 морские мили.

Наряду с научными исследованиями экспедиция проводила мониторинг работы иностранного рыболовного флота в районе Мозамбика. Район не насыщен промыслом, в течение всей продолжительности НИР были отмечены единичные промысловые суда.

В настоящее время продолжаются НИР в центральном районе ИЭЗ Мозамбика. На текущий момент СТМ «Атлантида» прошел около 20 тыс. морских миль.

Краткие результаты океанологических работ в южном районе

В третьей декаде марта - первой декаде апреля в районе НИР отмечалась преимущественно жаркая, ветреная погода с переменной облачностью, в отдельные дни отмечались осадки в виде кратковременных дождей.

В пределах шельфовой зоны и прилегающих к ней акваторий открытого океана на удалении от берега от 4 до 75 миль выполнялись комплексные океанологические работы.

В поверхностном слое 0-50 м отмечался генеральный перенос вод юго-западного направления со скоростями от 0,1 до 2,0 м/с (в среднем 0,3 м/с), являющийся частью теплого Мозамбикского течения. Для обследованной акватории также была характерна высокая степень меандрирования и завихренности поля поверхностных течений.

Минимальные значения температуры воды и максимальные величины солености в слое 0-5 м (менее 27,6°С, более 34,90 PSU) отмечены в южной части обследованной акватории ИЭЗ Мозамбика. Локальные температурные и соленостные аномалии также были связаны с активным вертикальным движением вод (подъемом к поверхности или опусканием на глубину) в зонах действия меандров и вихрей разного знака – циклонических и антициклонических. Они так же обуславливали существенно различную по акватории НИР (от 10-12 до 75-100 м) глубину залегания термоклина (слоя резкого снижения температуры воды) и привязанного к нему слоя максимальной концентрации хлорофилла «а».

Анализ состава водных масс на обследованной акватории ИЭЗ Мозамбика в верхнем 1000 м слое позволил выделить несколько их типов, представленных с разной степенью выраженности:

- в слое 0-30 м – смешение местных распресненных поверхностных (ПВ) и сильно трансформированной индийской экваториальной водной массы (тИЭВ), характерный разброс температуры воды в этом слое – 21,4-28,1°С, наблюдаемые величины солености – 34,77-35,29 PSU;

- в слое 30-300 м – трансформированная южноиндийская центральная водная масса (тЮИЦВ) с существенно пониженными величинами солености (температура воды 15,0-21,4°С, соленость 35,17-35,51 PSU);

- в слое 300-800 м – нетрансформированная южноиндийская центральная водная масса (ЮИЦВ) с типичными диапазонами термохалинных характеристик (температура воды 7,2-14,8°С, соленость 34,54-35,36 PSU);

- в слое 800-1000 м – смешение ЮИЦВ, трансформированной антарктической промежуточной (тААПрВ) и крайне сильно трансформированной красноморско-персидской промежуточной водных масс (тКППрВ, по сути, незначительных «следов» ее влияния). Характерный разброс температуры и солености воды в этом слое составил 4,5-7,1°С и 34,50-34,67 PSU соответственно.

Краткие результаты ихтиологических работ в южном районе

В ИЭЗ Мозамбика идентифицировано 424 вида рыб и 167 таксонов беспозвоночных, то есть было определено около 600 видов организмов. Выполнено 63 траления, суммарный вылов составил 3111 кг. Средний вылов за 30-минутное траление – 50 кг.

Основу видового состава рыб в суммарном вылове формировали следующие виды: стрекающие (сцифоидные медузы) – 12%; миктофовые длиной 3-17 см, обыкновенная рыба-сабля длиной 15-145 см с тремя модальными классами 45, 100 и 110 см, обыкновенная лисья акула длиной 275 см – по 4%; лессепсийская заурида длиной 6-43 см c двумя модальными классами 12 и 24 см, полорылы длиной до анального отверстия 3-18 см, модой 10 см, глубоководный скат-хвостокол длиной 61-173 см – по 3%; индийский кубоглав длиной 7-20 см, модой 18 см, леопардовый хвостокол длиной 217 см, губки, большеглазая ставрида длиной 15-30 см c двумя модальными классами 18 и 22 см, серая короткошипая акула длиной 103-126 см, узкополосая испанская макрель длиной 103-121 см, малабарский каранкс длиной 8-59 см, модой 25 см, буканерский анчоус длиной 5,5-9,5 см, модой 8,0 см, индийская сигарная ставрида длиной 5-24 см, модой 18 см – по 2%; индийская ариомма длиной 14-23 см, модой 20 см, большеротая аргентина Милдред длиной 12-17 см, модой 15 см, гладкохвостая мобула длиной 193 см, остроклювый кальмар длиной мантии 2-41 см, диаф Ватасэ длиной 5-20 см, лопатоносый полорыл длиной до анального отверстия 4-13 см, модой 9 см, акропома Химстры длиной 3-23 см с тремя модальными классами 5, 8 и 12 см, японский синагропс длиной 4-25 см, звёздчатый абалист длиной 28-44 см, индоокеанская кунья акула длиной 75-87 см c двумя модальными классами 81 и 85 см – по 1%; другие виды ВБР – 41%.

Таким образом, по сравнению с исследованными в ходе Большой африканской экспедиции районами Северо-Западной Африки, западная часть Индийского океана характеризуется большим видовых разнообразием рыб и беспозвоночных.

Уловы основных объектов за 30-минутное траление следующие: стрекающие (сцифоидные медузы) – 10 кг; обыкновенная рыба-сабля – 10 кг; обыкновенная лисья акула – 120 кг; глубоководный скат-хвостокол – 22 кг; леопардовый хвостокол – 62 кг; большеглазая ставрида – 10 кг; серая короткошипая акула – 18 кг; узкополосая испанская макрель – 12 кг; буканерский анчоус – 23кг; индийская сигарная ставрида – 8 кг; индийская ариомма – 11 кг; большеротая аргентина Милдред – 31 кг; гладкохвостая мобула – 39 кг; остроклювый кальмар – 3 кг; звездчатый абалист – 10 кг; индоокеанская кунья акула – 10 кг за траление.

Таксоны беспозвоночных организмов состояли из крабов и крабоидов, лангустов, креветок, стрекающих, иглокожих, двустворчатых и брюхоногих моллюсков, многощетинковых червей, каракатиц, осьминогов и кальмаров. Также фауна была представлена раками-богомолами, оболочниками, усоногими раками, мшанками и губками.

Среди прочих видов беспозвоночных в суммарном вылове доминировали следующие виды: неоновый летающий кальмар длиной мантии 2-22 см с двумя модальными классами 12 и 17 см – 0,9%; удивительный бриллиантовый кальмар длиной мантии 3-28 см, модой 19 см – 0,8%; жилистый кальмар длиной мантии 1-22 см, модой 6 см – 0,7%; осьминог-ангел длиной до середины глаза 1-17 см, модой 9 см – 0,6%; длиннорукая южноафриканская каракатица длиной мантии 3-19 см, модой 9 см, сергестидовые креветки длиной 2,5-11,5 см, модой 7 см – по 0,5%.

На глубинах в страте 21-200 м выполнено 20 тралений, суммарный вылов составил 1429 кг. Средний вылов за 30-минутное траление – 71 кг. Основу видового состава формировали: стрекающие (сцифоидные медузы) – 25%; леопардовый хвостокол и губки – по 5%; большеглазая ставрида – 4%; узкополосая испанская макрель, малабарский каранкс, буканерский анчоус, индийская сигарная ставрида, индийская ариомма, лессепсийская заурида, гладкохвостая мобула – по 3%; звёздчатый абалист, индоокеанская кунья акула, пёстрый ворчун, акропома Химстры, большая сериола – по 2%; оранжевый групер, восточный долгопёр Петерсена, длиннорукая южноафриканская каракатица, золотополосая козобородка – по 1%; другие виды ВБР – 26%.

Уловы основных объектов за 30-минутное траление следующие: стрекающие (сцифоидные медузы) – 31 кг; леопардовый хвостокол – 62 кг; губки – 13 кг; большеглазая ставрида – 10 кг; узкополосая испанская макрель – 12 кг; малабарский каранкс – 6 кг; буканерский анчоус – 23 кг; индийская сигарная ставрида – 8 кг; индийская ариомма – 11 кг; гладкохвостая мобула – 39 кг; звёздчатый абалист – 10 кг; индоокеанская кунья акула – 10 кг; пёстрый ворчун – 12 кг; акропома Химстры – 12 кг; большая сериола – 23 кг; оранжевый групер – 9 кг; золотополосая козобородка – 7 кг за траление.

Среди беспозвоночных в суммарном вылове в данной страте доминировали следующие виды: жилистый кальмар – 0,9%; занзибарская каракатица – 0,4%, пёстрая каракатица – 0,3%.

На глубинах в страте 201-500 м выполнено 17 тралений, суммарный вылов составил 807 кг. Средний вылов за 30-минутное траление – 50 кг. Основу видового состава формировали: обыкновенная лисья акула – 15%; обыкновенная рыба-сабля – 13%; миктофовые – 10%; лессепсийская заурида – 7%; индийский кубоглав, большеротая аргентина Милдред – по 5%; диаф Ватасэ – 4%; неоновый летающий кальмар – 3%; капский хампсодон, серебряный неоскомбропс, звездочёт (Uranoscopusarchionema), тупоносый колючий катран, японский синагропс – по 2%; острошипая восточноафриканская каракатица, глубоководный скат-хвостокол, акропома Химстры, зеленоглазки, восточная эпинулла – по 1%; другие виды ВБР – 23%.

Уловы основных объектов за 30-минутное траление следующие: обыкновенная лисья акула – 120 кг; обыкновенная рыба-сабля – 15 кг; лессепсийская заурида – 7 кг; индийский кубоглав – 5 кг; большеротая аргентина Милдред – 31 кг за траление.

Среди беспозвоночных в суммарном вылове в данной страте доминировали следующие виды: жилистый кальмар – 0,9%; лобстер Андамана – 0,7%; стрекающие (сцифоидные медузы) – 0,4%; розовый герион – 0,3%.

На глубинах в страте 501-600 м выполнено 12 тралений, суммарный вылов составил 394 кг. Средний вылов за 30-минутное траление – 33 кг. Основу видового состава формировали: глубоководный скат-хвостокол – 19%; миктофовые – 11%; индийский кубоглав – 9%; лопатоносый полорыл, осьминог-ангел, вилохвостая бентодесма – по 5%; меч-рыба – 4%; обыкновенная рыба-сабля, носатая вентрифосса – по 3%; японский синагропс, гавайский кальмар, восточная эпинулла, незумии, полорыл (Coelorinchus flabellispinus), малакоцефалы – по 2%; розовый хаунакс, неоновый летающий кальмар, вентрифосса (Ventrifossa mystax), креветка-нож – по 1%; другие виды ВБР – 20%.

Уловы основных объектов за 30-минутное траление следующие: глубоководный скат-хвостокол – 37 кг; лопатоносый полорыл – 5 кг; меч-рыба – 15 кг; обыкновенная рыба-сабля – 3 кг; розовый хаунакс – 6 кг; неоновый летающий кальмар – 1 кг; вентрифосса (Ventrifossa mystax) – 1 кг; креветка-нож – 0,4 кг за траление.

Среди беспозвоночных в суммарном вылове в данной страте доминировали следующие виды: большекрылый кальмар-светлячок – 1,1%; кальмар-цветочек – 0,6%; гигантская красная креветка, розовый герион – по 0,5%.

На глубинах в страте 601-700 м выполнено 7 тралений, суммарный вылов составил 205 кг. Средний вылов за 30-минутное траление – 29 кг. Основу видового состава формировали: полорылы – 27%; сергестидовые креветки, южноафриканский глубоководный хек – по 7%; остроклювый кальмар, капская нарка – по 4%; крабы-пауки, миктофовые, чернопёрый необититес, меч-рыба – по 3%; рыба-ехидна, окунь-сетарх, лопатоносый полорыл, удивительный бриллиантовый кальмар, летающий кальмар-птица, чёрная акула-призрак, красная креветка, атлантический гимнаст, вилохвостая бентодесма, полорыл (Coelorinchusflabellispinus) – по 2%; японский синагропс, цветочный желейный кальмар, обыкновенный малакоцефал – по 1%; другие виды ВБР – 16%.

Уловы основных объектов за 30-минутное траление следующие: полорылы – 11 кг; сергестидовые креветки – 2 кг; южноафриканский глубоководный хек – 7 кг; остроклювый кальмар – 4 кг; капская нарка – 8 кг; меч-рыба – 5 кг; красная креветка – 0,7 кг; атлантический гимнаст – 0,8 кг; вилохвостая бентодесма – 0,8 кг за траление.

Среди беспозвоночных в суммарном вылове в данной страте доминировали следующие виды: креветка-нож – 0,6%; розовый герион, гигантская красная креветка – по 0,5%.

На глубинах в страте 701-800 м выполнено 7 тралений, суммарный вылов составил 276 кг. Средний вылов за 30-минутное траление – 40 кг. Основу видового состава формировали: серая короткошипая акула – 20%; полорылы, остроклювый кальмар – по 10%; бурая короткошипая акула – 9%; удивительный бриллиантовый кальмар – 8%; атлантический гимнаст – 6%; миктофовые, летающий кальмар-птица, индотихоокеанский короткохвостый колоконгер, лопатоносый полорыл – по 3%; чернопёрый необититес, крабы-пауки, чёрная акула-призрак, длиннорылая четырёхколючая деания – по 2%; необититесы-бротулы – 1%; другие виды ВБР – 16%.

Уловы основных объектов за 30-минутное траление следующие: серая короткошипая акула – 18 кг; полорылы – 5 кг; остроклювый кальмар – 4 кг; бурая короткошипая акула – 8кг; удивительный бриллиантовый кальмар – 5 кг; летающий кальмар-птица – 1 кг; лопатоносый полорыл – 7 кг за траление.

Среди беспозвоночных в суммарном вылове в данной страте доминировали следующие виды: красно-голубая креветка – 0,8%; королевский краб мамиллифер – 0,7%; кальмар-цветочек, кальмар-уаланиензис, золотая креветка – по 0,6%.

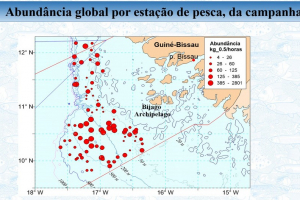

В период с 8 марта по 11 апреля в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Гвинеи-Бисау СТМ «Атлантниро» выполнило съемку демерсальных видов рыб. Работы проводились в рамках Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Гвинея-Бисау о сотрудничестве в области рыбного хозяйства от 01 апреля 2011 г.

Программа совместных исследований в ИЭЗ Гвинеи-Бисау была согласована 06 марта 2025 года при заходе СТМ «Атлантниро» на рейд порта Бисау в ходе Встречи экспертов Атлантического филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») и Национального института рыболовства и морских океанографических исследований Гвинеи-Бисау (INIPO).

Совместно с российскими специалистами в съёмке принимали участие сотрудники INIPO: Кадиджа Ту Джало – заместитель начальника отдела рыбных ресурсов, старшая группы, Диежнес Мануэль Нонки - начальник отдела рыбных ресурсов, биолог и Фани Туре – техник отдела изучения и планирования.

В ходе научно-исследовательских работ решались следующие основные задачи:

1. Выполнение учетной траловой съемки для оценки биомассы демерсальных водных биологических ресурсов (ВБР).

2. Сбор данных для изучения биологических характеристик и размерно-возрастного состава демерсальных видов рыб и беспозвоночных.

3. Выполнение комплекса работ для изучения гидрометеорологических, океанологических и гидрохимических условий формирования зон повышенной биологической продуктивности в районе работ.

4. Сбор проб для изучения качественного и количественного видового состава фито-, зоо- и ихтиопланктона.

5. Осуществление акустического сопровождения траловой съемки демерсальных видов в виде систематической регистрации акустического индекса «NASC» (относительных значений плотности, м2/миля2).

Было проведено 85 учетных донных тралений, 84 притраловые гидрологические станции, 38 комплексных океанологических и 19 гидробиологических станций. Выполнено 1575 определений различных гидрохимических параметров морской воды. Взято 38 проб фито- зоо- и ихтиопланктона. Промерен 15801 гидробионт, биологическому анализу были подвергнуты 1434 различных особей ВБР. С акустическим сопровождением пройдено около 1300 миль. Совместно собранные первичные научные данные на электронных носителях переданы биссайским коллегам, которые выразили большое удовлетворение проделанной работой.

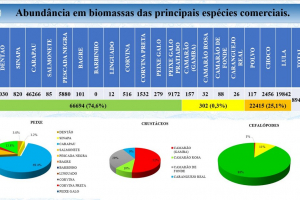

В ходе съемки были идентифицированы 318 видов гидробионтов, в том числе 241 вид рыб, 41 вид ракообразных и 36 видов головоногих моллюсков. Общий вылов составил 21184 кг, в среднем 249.2 кг за 30-ти минутное траление.

Сделаны оценки биомасс основных промысловых и сопутствующих видов, их распределения по акватории и глубинам.

Суммарная биомасса всех водных биологических ресурсов составила 243,8 тонн. Самый высокий процент приходится на рыбу (88,6%), за ней следуют головоногие моллюски с 10,1%. Биомасса ракообразных составила всего 0,7%. С батиметрической точки зрения самая большая биомасса получена в страте 201-500 метров - 57%, затем следовала страта 51-200 метров с 26%, прибрежная страта 20 – 50 метров с 10% и глубоководный слой 501 – 800 с 7%

Что касается видов рыб, представляющих наибольший интерес для рыболовства, то самой высокой явилась биомасса ставриды (Trachurus trecae), которая составила 46,3 тыс. т. За ней следовали серебристый солнечник (Zenopsis conchifer) с 9,1 тыс. т, ангольская мерлуза (Merluccius polli) с 5,9 тыс.т и зубаны (Dentex spp) с 2,0 тыс. т. Среди ракообразных самым распространенным видом была длинноносая креветка (Parapenaeus longirostris) с 157 тоннами и полосатая красная креветка (Aristeus varidens) с 88 тоннами. Наконец, среди головоногих моллюсков доминировал североатлантический короткоперый кальмар (Illex coindetii) с 19,8 тыс. т. Биомасса каракатиц (Sepia spp.) составила 2,4 тыс. т. Обыкновенный осьминог (Octopus vulgaris) встречался в единичных экземплярах.

По просьбе бисайской стороны 12 апреля 2025 года в Национальном институте рыболовства и морских океанографических исследований Гвинеи-Бисау (INIPO) состоялась рабочая встреча представителей научно-технической службы судна с министром рыболовства и морского хозяйства Республики Гвинея-Бисау г-ном Мариу Музанте да Силва, генеральным директором INIPO Исой Барри, работниками министерства и научными сотрудниками института по обсуждению результатов выполненных работ. Общение делегаций в ходе обсуждения обеспечивал атташе, заведующий консульским отделом Посольства Российской Федерации в Гвинее-Бисау Данил Рамилевич Бичурин. По завершении обсуждения г-н Мариу Музанте да Силва выразил удовлетворение полученной информацией и заверил, что данные, собранные в ходе съемки демерсальных видов рыб будут использованы при разработке политики в области рыболовства, направленной на устойчивое и рациональное использование морских ресурсов, являющихся важным источником продовольствия и дохода для населения Республики Гвинеи-Бисау.