Super User

С 16 по 20 августа 2021 г. в Атлантическом филиале ФГБНУ «ВНИРО» был проведен шестой отраслевой семинар «Подготовка международных и национальных научных наблюдателей и инспекторов для работы в конвенционном районе АНТКОМ».

В работе семинара участвовало 29 специалистов из ВНИРО и его филиалов, а также ряда рыбопромысловых организаций.

В работе семинара участвовало 29 специалистов из ВНИРО и его филиалов, а также ряда рыбопромысловых организаций.

С вступительным словом к участникам семинара обратился Заместитель Руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов. В работе семинара приняли участие руководитель департамента международного сотрудничества ФГБНУ «ВНИРО» Владимир Беляев, руководитель Атлантического филиала ФГБНУ «ВНИРО» Константин Бандурин, ректор Калининградского государственного технического университета Владимир Волкогон.

международного сотрудничества ФГБНУ «ВНИРО» Владимир Беляев, руководитель Атлантического филиала ФГБНУ «ВНИРО» Константин Бандурин, ректор Калининградского государственного технического университета Владимир Волкогон.

В рамках семинара был рассмотрен широкий круг вопросов, связанных с научным наблюдением и инспекцией на промыслах криля, клыкача и крабоидов в зоне  Конвенции АНТКОМ. Рассмотрены основные положения Стратегии развития деятельности Российской Федерации в Антарктике на период до 2030 года (распоряжение Правительства № 2143 от 21 августа 2020 г.).

Конвенции АНТКОМ. Рассмотрены основные положения Стратегии развития деятельности Российской Федерации в Антарктике на период до 2030 года (распоряжение Правительства № 2143 от 21 августа 2020 г.).

С учетом перспектив возобновления и развития отечественного промысла криля уделено внимание вопросам состояния современного промысла и управления ресурсами криля в зоне Конвенции, проведено практическое занятие по биологическому анализу криля. В рамках круглого стола «Российские антарктические промыслы и научное наблюдение в зоне действия Конвенции АНТКОМ» рассмотрены текущие вопросы взаимодействия промышленности и отраслевых институтов для организации эффективной системы отечественного научного наблюдения.

Сертификаты на право быть национальным и международным научным наблюдателем на судах, участвующих в антарктических промыслах в сезон 2021/22 г. в зоне действия Конвенции АНТКОМ, получили 18 специалистов. Сертификат на право инспектировать суда, ведущие промысел в зоне Конвенции АНТКОМ, получил 1 специалист.

Пелагический окунь-клювач моря Ирмингера является важным объектом российского и международного промысла. Управление промыслом окуня осуществляется в рамках Комиссии по рыболовству в  Северо-Восточной Атлантике (НЕАФК) на основе рекомендаций Международного Совета по исследованию моря (ИКЕС). Одним из элементов при оценке запаса окуня служат величины индексов биомассы, получаемые по результатам тралово-акустических съемок. Выполнение съемок имеет международный статус, до 2018 г. кроме российских судов в ней участвовали научно-исследовательские суда Исландии и Германии. В 2018 г. в силу причин организационного характера другие страны от участия в съемке отказались, единственным участником было российское судно СТМ «Атлантида».

Северо-Восточной Атлантике (НЕАФК) на основе рекомендаций Международного Совета по исследованию моря (ИКЕС). Одним из элементов при оценке запаса окуня служат величины индексов биомассы, получаемые по результатам тралово-акустических съемок. Выполнение съемок имеет международный статус, до 2018 г. кроме российских судов в ней участвовали научно-исследовательские суда Исландии и Германии. В 2018 г. в силу причин организационного характера другие страны от участия в съемке отказались, единственным участником было российское судно СТМ «Атлантида».

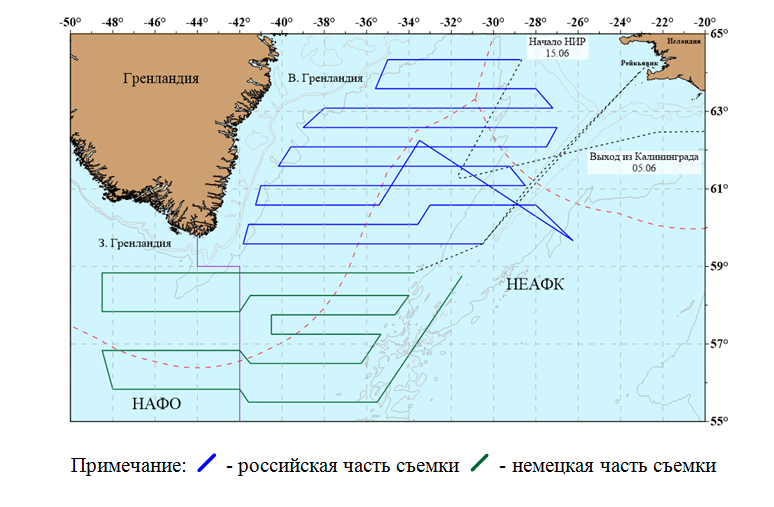

В текущем году сложилась аналогичная ситуация, НИС Исландии и Германии не смогли участвовать в очередной съемке. Учитывая значимость  данного вида промысла для российского рыболовства, выполнение тралово-акустической съемки окуня-клювача моря Ирмингера было включено в Перечень приоритетных экспедиционных исследований ФГБНУ «ВНИРО» в 2021 г. Полигон, дизайн и методические аспекты выполнения съемки были согласованы в ходе заседания Рабочей группы ИКЕС по глубоководным пелагическим съемкам с участием представителей России, Германии, Исландии, Норвегии а также сотрудников секретариата ИКЕС. По договоренности с немецкой стороной было предусмотрено выполнение работ российским судном также на части полигона, первоначально запланированной для судна Германии.

данного вида промысла для российского рыболовства, выполнение тралово-акустической съемки окуня-клювача моря Ирмингера было включено в Перечень приоритетных экспедиционных исследований ФГБНУ «ВНИРО» в 2021 г. Полигон, дизайн и методические аспекты выполнения съемки были согласованы в ходе заседания Рабочей группы ИКЕС по глубоководным пелагическим съемкам с участием представителей России, Германии, Исландии, Норвегии а также сотрудников секретариата ИКЕС. По договоренности с немецкой стороной было предусмотрено выполнение работ российским судном также на части полигона, первоначально запланированной для судна Германии.

В программу работ экспедиции СТМ «Атлантида» были включены следующие основные задачи:

1) Оценка численности и биомассы окуня в целях разработки прогнозов возможного вылова различной заблаговременности.

2) Сбор ихтиологических, паразитологических и генетических материалов для проведения исследований популяционной структуры.

3) Изучение закономерностей формирования скоплений, распределения и поведения окуня в зависимости от условий внешней среды, биологического состояния и интенсивности рыболовства.

3) Изучение закономерностей формирования скоплений, распределения и поведения окуня в зависимости от условий внешней среды, биологического состояния и интенсивности рыболовства.

4) Изучение океанографических условий морей Ирмингера, Лабрадор и сопредельных вод, определяющих состояние внешней среды обитания объекта исследований.

На первом этапе работ, с 15 июня по 21 июля были выполнены исследования на российской части полигона, на акватории между 59°30'-64°30' с.ш., 26°00'-42°00' з.д., включая акваторию исключительной экономической зоны Исландии, рыболовной зоны Гренландии и открытой части района (район регулирования НЕАФК). После пополнения судовых запасов СТМ «Атлантида» выполнило съемку на немецкой части полигона, между 58°50'-55°30' с.ш. За период работ выполнено 170 контрольных тралений, 132 гидрологические станции. Количество окуня в уловах контрольных тралений изменялось от 1 кг до около полутонны. Максимальные уловы были получены в рыболовной зоне Гренландии в области холодных вод. В восточной части полигона в области распространения теплых вод течения Ирмингера уловы снижались, вплоть до нулевых значений. По сравнению с результатами, полученными СТМ «Атлантида» в ходе съемки в 2018 г. на сопоставимой по площади акватории, наблюдается увеличение средних уловов окуня при тралениях на глубинах менее 500 м. При тралениях по глубинам более 500 м величины уловов окуня-клювача ниже, чем были в 2018 г. Специалистами научной группы промерено и проанализировано более 5 тыс. экз. окуня-клювача, взяты пробы на возраст у более 1,5 экз., генетические пробы - от 1 тыс. экз.

Таким образом в 2021 г. была выполнена уникальная съемка одним российским научно-исследовательским судном СТМ «Атлантида» Атлантического филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») на всем полигоне международной тралово-акустической съемки окуня-клювача и практически на всей акватории обитания этого промыслового объекта.

Результаты тралово-акустической оценки численности и биомассы окуня-клювача, данные по биологии окуня и условиям его обитания после надлежащей обработки будут представлены российскими учеными для совместного рассмотрения со специалистами ИКЕС.

Схема выполнения международной тралово-акустической съемки по оценке запаса окуня-клювача в море Ирмингера на СТМ «Атлантида»

Схема выполнения международной тралово-акустической съемки по оценке запаса окуня-клювача в море Ирмингера на СТМ «Атлантида»

Справочная информация. В последнее десятилетие проблемным вопросом регулирования промысла окуня-клювача является различие в принципиальных подходах Договаривающихся сторон НЕАФК к выработке мер управления данным запасом. По настоянию прибрежных государств, в первую очередь Исландии рекомендации по управлению промыслом принимаются раздельно для «мелководного» и «глубоководного» запасов (в диапазонах глубин менее и более 500 м). Состояние обоих запасов считается неудовлетворительным, рекомендуется полный запрет промысла.

Российская сторона много лет отстаивает свою позицию исходя при этом из многократно обоснованной российскими учеными гипотезы о единстве популяции пелагического морского окуня, без разделения по акватории и глубинам. Также, по расчетам российских специалистов, оценки ОДУ окуня, выполненные в ИКЕС, являются заниженными. Основываясь на этом, российская сторона в последние годы принимает меры регулирования промысла пелагического морского окуня в одностороннем порядке.

Весомым аргументом в пользу российской точки зрения могут быть результаты экспедиционных исследований, которые другие страны сейчас не выполняют. Так, отсутствие негативного тренда в динамике величины биомассы окуня по результатам съемки 2018 г. послужили основанием для сохранения российской квоты на вылов окуня в 2019-2021 г. на уровне предыдущих лет.

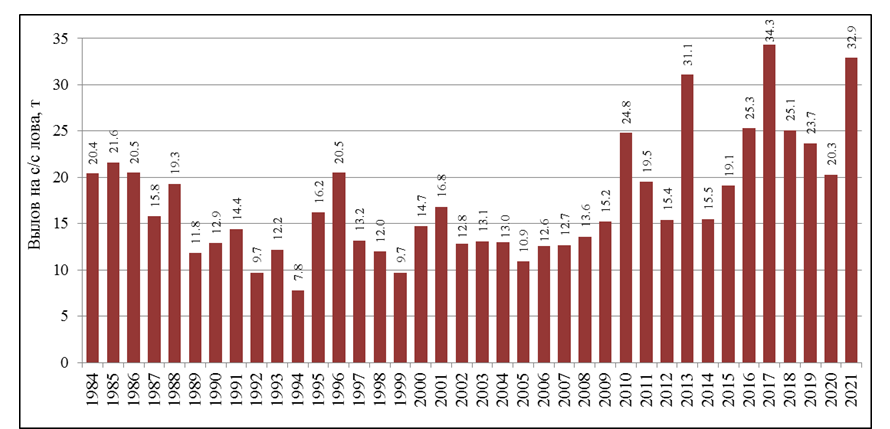

Более позитивная оценка состояния запаса окуня по сравнению с предлагаемой ИКЕС, подтверждается результатами российского промысла. Несмотря на периодические изменения плотности скоплений окуня-клювача, промысловая обстановка в последние годы в целом благоприятная, особенно в текущем сезоне, в ходе которого средняя производительность лова российских судов стала одной из самых высоких за все годы промысла. Признаков негативного влияния российского промысла на состояние запаса окуня-клювача не наблюдается.

Специалисты Атлантического филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») активно участвуют в научном обеспечении промысла окуня-клювача. По результатам наблюдений в ходе текущей экспедиции СТМ «Атлантида» научная группа неоднократно информировала экипажи промысловых судов о перспективных участках промысла, имеются благодарности рыбаков. На промысловые суда ежедневно направлялись спутниковые карты распределения температуры воды и зон подъемов и опускания вод на глубине обитания окуня-клювача. В июне-июле научный наблюдатель АтлантНИРО осуществлял сбор научно-промысловой информации на борту одного из российских судов. Выполняемый комплекс научных исследований окуня-клювача моря Ирмингера будет способствовать сохранению этого ценного объекта в сфере российского рыболовства.

Производительность ТСМ России на промысле окуня-клювача в море Ирмингера в 1984-2021 гг.

В рамках выполнения разделов государственного задания и плана ресурсных исследований в июле текущего года сотрудниками Атлантического филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») проведен научный мониторинг промышленного лова российских судов типа МРТК различных форм собственности, ведущих промысел пелагических видов рыб в юго-восточной части Балтийского моря (26 подрайон  ИКЕС, исключительная экономическая зона и территориальное море России).

ИКЕС, исключительная экономическая зона и территориальное море России).

Район работ рыбоналивных судов – статистические квадраты ИКЕС 3864, 3965 с глубинами 25-52 м. Орудие лова – разноглубинный трал РТ/ТМ 90/520 и 80/256 с ячеей 36 мм в кутке. Основной горизонт облова – у грунта, при вертикальном раскрытии трала 12-20 м. В период наблюдений сотрудниками филиала был произведен сбор промыслово-биологической информации со всех судов, ведущих промысел.

Цель работ – сбор данных по величине, динамике распределения, видовой и размерно-возрастной структуре уловов, биологическому состоянию и питанию пелагических видов рыб для разработки прогноза состояния запасов и их вылова в Балтийском море.

Традиционно в III квартале все суда ведут специализированный промысел балтийской сельди (салаки), доля которой в уловах в период наблюдений составила около 86 %. Уловы вида на 1 час траления колебались от 722,5 до 2228,6 кг, в среднем составив 1326,9 кг (в аналогичный период 2020 г. – 926,9 кг). Встречались особи длиной 8,5-31,0 см, модальная группировка – 17,0-19,0 см. В июле основу уловов составляли рыбы прибрежной весенненерестующей сельди, мигрирующей для нагула в открытое море после нереста в Калининградском (Вислинском) заливе.

Доля шпрота (кильки) в уловах – 14 %. Уловы на 1 час траления колебались от 32,5 до 1155,7 кг, в среднем составив 223,3 кг (в аналогичный период 2020 г. – 27,5 кг). Отмечены рыбы длиной 8,0-15,0 см. Основу уловов составляли особи модальной группировки – 11,0-12,0 см.

Физиологическое состояние обоих пелагических видов рыб, как и в предыдущие годы, в летний сезон 2021 г. характеризовалось преобладанием в уловах посленерестовых особей. Все рыбы питаются, ожирение внутренних органов на среднем уровне. Учёт данных показателей в техническом процессе организации промысла (продолжительности тралений, выгрузки улова на борт судна, его транспортировки на берег) является важным условием сохранения высокого качества сырья. Считается, что такая рыба обладает высокой ферментативной активностью и малой стойкостью при хранении в свежем виде. Однако в настоящее время ведущие рыбодобывающие и рыбообрабатывающие компании  Калининградской области уделяют большое внимание технологии хранения пойманной рыбы. Модернизированные суда оборудованы специальными установками охлаждения воды, в которую погружается пойманная рыба. В таких условиях она может храниться без потери качества во время транспортировки на берег для переработки в период ведения прибрежного промысла.

Калининградской области уделяют большое внимание технологии хранения пойманной рыбы. Модернизированные суда оборудованы специальными установками охлаждения воды, в которую погружается пойманная рыба. В таких условиях она может храниться без потери качества во время транспортировки на берег для переработки в период ведения прибрежного промысла.

После просмотра возрастных проб результаты работ будут загружены в международную базу ИКЕС и использованы как входные данные для оценочных моделей прогнозирования состояния запасов водных биоресурсов и их вылова на краткосрочную и среднесрочную перспективу по принятым единицам международного управления, а также для выработки рекомендаций по интенсивности использования запасов, как в целом по морю, так и в ИЭЗ и территориальном море Российской Федерации Балтийского моря.

Для справки. Сельдь балтийская (салака) занимает второе место после шпрота (кильки) по величине вылова в Балтийском море. Запас эксплуатируется всеми прибалтийскими странами. Общий вылов салаки в 2020 г. составил 177 тыс. т, что на 13 % ниже уровня 2019 г. при среднем многолетнем за период 1977–2020 гг. – 193 тыс. т. Освоение квоты странами ЕС в последние годы близко к 100%. Объем добычи по основным пользователям: Швеция – 25,6 %, Финляндия – 18,0 %, Польша – 20,3 %, Эстония – 9,6 % от общего вылова. Вылов России в 2020 г. достиг исторического максимума и составил 26,0 тыс. т (освоение национальной квоты 89,5 %) или 14,7 % общего вылова сельди Центрального запаса.

В настоящее время величина запаса сельди Центральной Балтики 25-29+32 подрайоны ИКЕС (за исключением Рижского залива) снизилась и приблизилась к границе ее предельной величины. Оцененная Рабочей группой ИКЕС (WGBFAS 2021) величина пополнения на 2020 г. оказалась ниже среднемноголетнего значения. По предварительным данным пополнение 2021 г. остается на довольно низком уровне, а поколение текущего года – ниже среднего. В ближайшей перспективе следует ожидать некоторое снижение объемов добычи сельди.

В море Ирмингера в районах регулирования Комиссии по рыболовству в Северо-Восточной Атлантике – НЕАФК и Организации по рыболовству в северо-западной части Атлантического океана – НАФО в июне – июле 2021 г. научный наблюдатель выполнял сбор  промыслово-биологической информации на российском судне на промысле окуня-клювача. На борту БМРТ «Иосиф Шмелькин» (ООО «Морская звезда») работал старший специалист сектора промышленного рыболовства Андрей Геннадьевич Бандуров.

промыслово-биологической информации на российском судне на промысле окуня-клювача. На борту БМРТ «Иосиф Шмелькин» (ООО «Морская звезда») работал старший специалист сектора промышленного рыболовства Андрей Геннадьевич Бандуров.

Научным наблюдателем решались следующие задачи:

- определение величины промысловых уловов и видового состава рыб;

- изучение размерного состава и биологического состояния окуня-клювача;

- сбор проб для изучения возраста и роста окуня-клювача;

- сбор данных о работе промыслового флота, анализ промысловой обстановки;

- обобщение и анализ собранных промыслово-биологических данных.

Также в районе деятельности НАФО научные наблюдатели следили за выполнением требований и соблюдения «Мер по сохранению и принуждению НАФО».

В течение всего хода работ в море Ирмингера научным наблюдателем обработано 26 тралений, промерено более 7000 экз. рыб, проанализировано около 1300 экз. рыб, собрано около 750 проб для определения возраста окуня-клювача. Ежедневно осуществлялся мониторинг гидрометеорологических параметров в районе промысла.

В течение всего хода работ в море Ирмингера научным наблюдателем обработано 26 тралений, промерено более 7000 экз. рыб, проанализировано около 1300 экз. рыб, собрано около 750 проб для определения возраста окуня-клювача. Ежедневно осуществлялся мониторинг гидрометеорологических параметров в районе промысла.

В период работы в июне-июле, как обычно, суда смещались вдоль рыболовной зоны Восточной Гренландии в юго-западном направлении, облавливая скопления пелагического окуня. В районе регулирования НЕАФК (к востоку от 42°з.д.). В первой декаде июля промысловая обстановка была слабой, уловы БМРТ в основном составляли 10-30 т за судо-сутки лова. где скопления окуня были более плотными, что вероятно было обусловлено активным прохождением процесса спаривания. Во второй декаде июля уловы БМРТ возросли до уровня 35-65 т за судо-сутки лова, промысловая обстановка до 21 июля оставалась благоприятной. Основу уловов составлял окунь длиной 28-41 см, с модальным классом длины 35 см, средней массой около 500 г. Распределение скоплений, размерный состав и биологическое состояние окуня были сходными с таковыми в аналогичный период прошлого года

В целом сезон промысла 2021 г. можно оценить, как успешный, чем в 2020 г. Средняя производительность российских ТСМ, БМРТ на промысле окуня-клювача в апреле-июле 2021 г. составила 32,0 т за судо-сутки лова. Этот же показатель за аналогичный период 2020 г. равнялся 20,0 т за судо-сутки лова.

В соответствии с государственным заданием и планом ресурсных исследований ФГБНУ «ВНИРО» судно Атлантического филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») СТМ К-1704 «АТЛАНТИДА» после плановой бункеровки и пополнения судовых запасов в порту Рейкьявик

Научно-исследовательские работы проводятся в тесном сотрудничестве с рыбодобывающим флотом компаний Российской федерации, ведущим промысел окуня-клювача в этом районе.

Закончена только первая половина рейса, а капитаны рыбопромысловых судов уже высоко оценили эффективность работы СТМ «АТЛАНТИДА».

Отзыв флагманского капитана ТСМ «Карачарово»:

Добрый день, уважаемые коллеги!

Посылаем искренние слова благодарности за результативную своевременную информацию,

поступавшую в июле 2021 года от научно-исследовательского судна «Атлантида»

об обнаружении скоплений окуня-клювача, промысловая плотность имела достоверный

характер и способствовала повышению эффективности работы промысловых судов.

Так в период с 5 по 7 июля на рекомендованном участке в средних координатах

61°35' с.ш., 034°00' з.д, производительность лова сохранялась на уровне 3-4 т/час траления,

суточный вылов составлял 35-40 т. С 16 по 19 июля на участке 60°05' с.ш., 035°40' з.д.

производительность лова на обнаруженных скоплениях составляла 3-4 т/час,

суточный вылов – 40-50 т.

Кроме того, регулярное информирование о характере показаний окуня в рыболовной зоне

Гренландии, способствовала правильному планированию поисковых работ.

Считаем, что работа экипажа и научной группы СТМ «Атлантида» по взаимодействию

с промысловыми судами заслуживает высокой оценки.

Флагманский капитан по добыче окуня Галайко И.Г.

Отзыв капитана БМРТ «И. Шмелькин»

Присоединяемся к отзыву, составленному флагманским капитаном Галайко И.Г. (ТСМ «Карачарово»). Очень помогла Ваша помощь в этом году. Будем рады дальнейшему сотрудничеству с Вами.

С Уважением

КМД Макаров (БМРТ «И.Шмелькин»)

Администрация и коллектив Атлантического филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») надеется на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество с рыбодобытчиками, благодарит экипаж СТМ «АТЛАНТИДА» за высокий профессионализм, отлично выполненную работу в интересах рыбной отрасли, выражает уверенность в полном выполнении судном рейсового задания и желает успешного завершения рейса в родном порту.

Успешно завершилась научная экспедиция НИС «Академик Сергей Вавилов» в Балтийском море, в которой приняли участие сотрудники Атлантического филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО»): зав. лабораторией, к.б.н. С.В. Александров, зав. лабораторией, к.б.н. А.А. Гусев, специалист С.Н. Архиповский. Проводимые исследования выполнялись в рамках сотрудничества Росрыболовства и Российской академии наук и являются продолжением многолетнего научного сотрудничества АтлантНИРО и Атлантического отделения Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН.

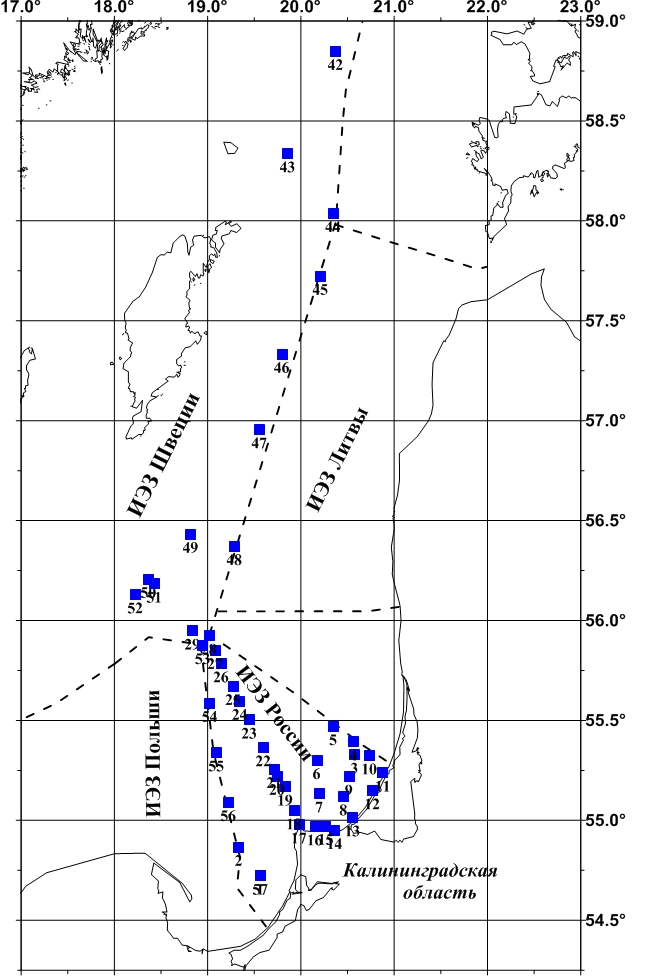

Научные исследования выполнялись с 30 июня по 14 июля 2021 г., за этот период были выполнены исследования на значительной акватории Балтийского моря от российских вод в Гданьском заливе до российских вод в Финском заливе (от 54°43' с.ш., 19°34' в.д. до 60°05' с.ш., 29°30' в.д.), также включая акваторию исключительной экономической зоны (ИЭЗ) Швеции. Экспедиционные работы выполнялись на комплексных станциях, включающих гидробиологические, гидрохимические и гидрологические исследования и отбор проб донных осадков.

Основными задачами исследований сотрудников АтлантНИРО было получение научных данных по состоянию среды обитания водных биологических ресурсов (ВБР) в Балтийском море, включая кормовую базу ВБР, химическое и радиоэкологическое загрязнение и эвтрофирование вод. Для решения этих задач научной группой по стандартным методикам отбирались пробы гидробионтов (фитопланктон, зоопланктон, ихтиопланктон, зообентос, пигменты фитопланктона), собирались пробы воды и донных осадков для исследования на химическое и радиологическое загрязнение.

Особенное внимание было уделено исследованиям в юго-восточной части Балтийского моря (26 подрайон ИКЕС), где по сложившейся в 2018-2020 гг. совместной с Институтом океанологии РАН мониторинговой сетке было выполнено 33 станции.

Схема станций в Гданьском и Восточно-Готландском бассейнах в июле 2021 г.

Исследования охватили всю российскую акваторию (ИЭЗ и территориальном море), включая районы вдоль границ с ИЭЗ Польши, Швеции, Литвы, а также вдоль побережья Калининградской области, что позволит после обработки научных материалов охарактеризовать многолетние и пространственные изменения показателей среды обитания водных биологических ресурсов в районе, активно используемом российской рыбной промышленностью. Полученные данные будут способствовать осуществлению государственного мониторинга ИЭЗ России в Балтийском море.

Важной частью данной экспедиции было проведение работ вдоль центрального разреза Балтийского моря за пределами ИЭЗ Российской Федерации. В настоящее время существует дефицит российских научных исследований в этой зоне. В июле 2021 г. были продолжены исследования в центральной части моря, начатые в июле и августе 2020 г. также в совместных экспедициях с Институтом океанологии РАН. В ИЭЗ Швеции было выполнено 12 комплексных станций, которые позволят получить фоновые данные для сопредельных районов Балтийского моря, оказывающих влияние на состояние среды обитания ВБР в российских зонах (калининградская зона и восточная часть Финского залива).

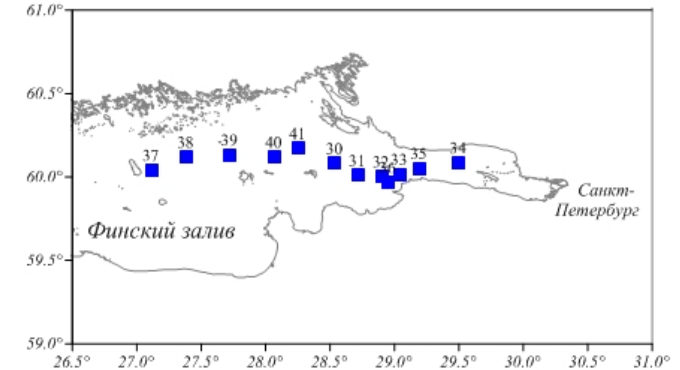

В российской части Финского залива (32 подрайон ИКЕС) вдоль центрального разреза от о. Гогланд до о. Котлин было выполнено 12 комплексных станций. Полученные материалы позволят проследить изменение среды обитания водных биологических ресурсов (состояние гидробионтов и загрязнение вод и донных осадков) в градиенте солености (0,6-4,6‰) и в зависимости от удаленности от крупных промышленных районов.

Схема станций в Финском заливе в июле 2021 г.

Всего комплексные исследования в Балтийском море были выполнены на 57 станциях, собрано 330 гидробиологических проб (фитопланктон, зоопланктон, ихтиопланктон, зообентос) и 100 проб на содержание загрязняющих веществ и радионуклидов в воде и донных осадках. Полученные в результате экспедиции научные данные будут значимым дополнением к ежегодным ресурсным исследованиям и государственному мониторингу водных биоресурсов и среды их обитания, проводимым Атлантическим филиалом ФГБНУ «ВНИРО» в Балтийском море.

На борту НИС «Академик Сергей Вавилов» одновременно с научной экспедицией в рамках программы «Плавучих университетов» проводилась IV Международная летняя школа «Береговая зона моря: исследования, управление и перспективы», организуемая Институтом океанологии РАН и БФУ им. И.Канта, в которой участвовало 20 ученых и более 30 студентов и аспирантов из ведущих ВУЗов и научных организаций нашей страны (МГУ, МФТИ, БФУ, КГТУ, РГГМУ, КФУ, РГПУ, ИнБЮМ, АГУ, СевГУ). Сотрудник АтлантНИРО к.б.н. С.В. Александров также принял участие в работе Школы и прочитал лекции «Эвтрофикация и «цветение» вод, способствующие развитию и негативным последствиям в лагунах Балтийского моря»» и «Биоаккумуляция, положительное и отрицательное значение», и провел для заинтересованных студентов мастер-классы по выполнению гидробиологических исследований.

Атлантический филиал ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») является информационным партнёром V Международной научно-практической конференции «Проблемы изучения и сохранения морского наследия». В Год науки и технологий конференция, организованная Музеем Мирового океана, позволит музейному и научному сообществу ближе подойти к осмыслению масштабов морского наследия, выявить проблемные зоны в области их изучения, сохранения и популяризации, а также наметить пути их решения.

С 28 июня по 9 июля 2021 года состоялись межсессионные совещания Рабочих групп АНТКОМ, в которых приняли участие специалисты 20 стран-членов АНТКОМ, включая Австралию, Аргентину, Бразилию, Великобританию, Германию, Европейский Союз, Индию, Испанию, Италию, Республику Корею, Китай, Новую Зеландию, Норвегию, Российскую Федерацию. В совещаниях приняли участие д-р Дэвид Эгнью (David Agnew), исполнительный секретарь АНТКОМ, и ряд сотрудников Секретариата. Руководящие принципы для  проведения межсессионных совещаний, повестка дня и график совещаний были согласованы циркулярным письмом Научного Комитета. Совещания проходили в он-лайн формате на платформе Interprify. Российскую Федерацию представляла С.М. Касаткина, нач. отдела Атлантического филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») – руководитель делегации, О.Ю. Краснобородько, зав. лабораторией АтлантНИРО, А.М. Сытов, зав. сектором биоресурсов Антарктики ФГБНУ «ВНИРО».

проведения межсессионных совещаний, повестка дня и график совещаний были согласованы циркулярным письмом Научного Комитета. Совещания проходили в он-лайн формате на платформе Interprify. Российскую Федерацию представляла С.М. Касаткина, нач. отдела Атлантического филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») – руководитель делегации, О.Ю. Краснобородько, зав. лабораторией АтлантНИРО, А.М. Сытов, зав. сектором биоресурсов Антарктики ФГБНУ «ВНИРО».

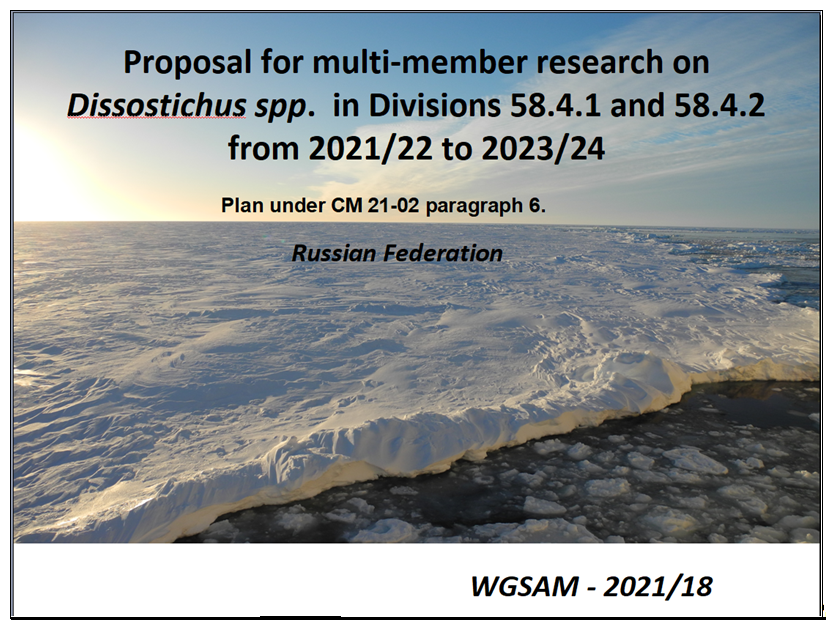

Рабочая группа по статистике, анализу и моделированию (WGSAM) состоялась с 28 июня по 2 июля 2021 г. Созывающими группы являлись д-р Клара Перрон (Clara Peron), Франция, и Такехиро Окуда (Takehiro Okuda), Япония. На Группу было представлено 22 рабочих документа, включая 3 российских документа, подготовленные АтлантНИРО по вопросам повестки дня.

Традиционными вопросами повестки заседаний WGSAM-2021 являлись подготовка рекомендаций для Научного Комитета и его Рабочих групп по использованию количественных методов оценки запасов клыкачей, обзор научных программ, представленных странами-членами для поискового промысла и научного лова в зоне Конвенции АНТКОМ. Наиболее дискуссионным вопросом являлась проблема стандартизации ресурсных исследований клыкача, имеющая принципиальное значение для всей стратегии развития научных программ в зоне Конвенции АНТКОМ, и прежде всего, в районах с недостаточным объемом данных. Наиболее остро вопрос стандартизации стоит для съемки антарктического клыкача (Dissostichus mawsoni) в Восточной Антарктике (подрайоны 58.4.1 и 58.4.2), выполняемой с участием семи судов из пяти стран и приостановленной с сезона 2018/2019 г. Предложения российской стороны по проведению данной съемки были отражены в представленных ею рабочих документах, исходя из использования стандартной конструкции ярусного порядка и стандартизированного дизайна съемки на основе рандомизированного стратифицированного размещения постановок ярусных порядков по глубинным слоям.

В связи с разработкой АНТКОМ подходов к пересмотру стратегии управления промыслом криля, WGSAM-2021 уделила значительное внимание разработке популяционных параметров для параметризации обобщенной модели вылова (GYM), используемой для прогнозирования состояния запасов криля с тем, чтобы определить, какую долю этого запаса можно выловить, обеспечивая долгосрочную устойчивость запаса и промысла. Дискуссия выявила отсутствие единого мнения в отношении ряда параметров (пополнение, темпы роста, зависимость длина-масса, селективность промысла). Группа приняла решение продолжить в текущем году работу по параметризации модели GYM, рекомендовав использовать данные 69-го рейса СТМ «Атлантида».

Рабочая группа по экосистемному моделированию и управлению (WGEMM) состоялась с 5 июня по 9 июля 2021 г. Созывающими группы являлся Сезар Карденас (Сesar Cardenas), Чили. На Группу было представлено 42 рабочих документа, включая 5 российских документов, подготовленных по результатам рейса № 69 СТМ «Атлантида». Группа кратко рассмотрела состояние промысла криля, изменения климата, сосредоточившись на вопросах разработки подходов к управлению промыслом криля в подрайоне Антарктического полуострова (48.1). Группа рекомендовала в текущем году продолжить формирование временного ряда оценок плотности и биомассы криля в подрайоне 48.1 для параметризации GYM. Данные российской акустической съемки криля, выполненной СТМ «Атлантида» в 2020 году, включены в соответствующие метаданные АНТКОМ.

Результаты работы группы показали, что такие ключевые вопросы управления промыслом криля, как пространственная и временная изменчивость распределения криля, состояние и динамика популяций хищников, питающихся крилем (китообразные, пингвины, котики и др.) остаются нерешенными. Разработка подходов к управлению промыслом криля ведется, исходя из научно необоснованной гипотезы о влиянии промысла на зависимых хищников. Вместе с тем, доступная научная информация выявляет только наличие пространственного перекрытия зон откорма и промысла при отсутствии свидетельств о воздействии промысла на птиц и млекопитающих через трофическую цепь. Результаты экспедиционных исследований в 69-м рейсе СТМ «Атлантида», выполненные в проливе Брансфилд, представили научно обоснованные данные, ставящие под сомнение возможность воздействия современного промысла криля, как на его ресурсы, так и популяции зависимых хищников.