Super User

В феврале 2021 г. завершились мероприятия Международной комиссии по сохранению атлантических тунцов (ИККАТ) (далее – Комиссия) по итогам работы 2020 г. Работа секретариата ИККАТ и стран организации проходила в условиях пандемии  COVID-19, которая вызвала существенные проблемы в 2020 г.

COVID-19, которая вызвала существенные проблемы в 2020 г.

Справка. Комиссия была создана в 1966 г. на Конференции полномочных представителей разных стран (в том числе и СССР) в Рио-де-Жанейро (Бразилия), которые подготовили, приняли и подписали международную Конвенцию по сохранению атлантических тунцов. После процесса ратификации Конвенция официально вступила в силу в 1969 г. Основная цель – разработка мер по защите запасов тунцов и сопутствующих видов (мечерылые рыбы, акулы). Россия (СССР) член ИККАТ с 1977 г. В соответствии с обязанностями России, предусмотренными членством в Комиссии, наблюдатели АтлантНИРО круглогодично ведут сбор промыслово-биологических материалов по тунцовым рыбам на промысловых судах, участвуют в подготовке и представлении ежегодных статистических и отчетных документов.

Изоляция стран в 2020 г. повлияла на обычный процесс принятия решений ИККАТ, поскольку все обсуждения велись по переписке. Хотя условия были далеки от идеальных, Комиссией приняты необходимые решения во избежание нерегулируемого промысла в течение 2020 и 2021 гг. В 2019 г. вылов всеми странами тунцовых и мечерылых рыб в Атлантическом океане составил 688,9 тыс.т.

В 2020 г. была проведена научная оценка запасов четырех промысловых видов: синего и длинноперого тунцов, рыбы-меч и сельдевой акулы. Были приняты девять новых рекомендаций и один справочный документ, касающиеся управления рыболовством. Список принятых рекомендаций включал виды группы «Тропические тунцы» Атлантического океана - длинноперого тунца Северной и Южной Атлантики, синего тунца Западной, Восточной Атлантики и Средиземного моря и меры по совершенствованию электронной системы контроля по перемещению синего тунца (еBCD). В отчетах Комиссии представлены данные об общем допустимом вылове (ОДУ) промысловых объектов и лимитах по странам и регионам. В 2021 г. Комиссия по рекомендации Научного Комитета должна пересмотреть и внести поправки в ОДУ для видов с высокой промысловой смертностью в случае необходимости решения проблемы перелова.

Вопросы, по которым странам не удалось достигнуть взаимного соглашения, касались акулы-мако и некоторых видов тунцов. Мероприятия по согласованию были перенесены на 2021 г. Комитет по Соответствию направит в 40 стран письма-предупреждения с замечаниями о неполном выполнении обязательств перед ИККАТ в части отчетности. В мероприятиях ИККАТ 2020 г. и подготовке решений принял участие специалист АтлантНИРО Александр Александрович Нестеров.

Данные оценок запасов группы «Тропические тунцы» и состояние ресурсов группы «Малые тунцы» показывают, что возможно возобновление специализированного промысла тунцов Россией. Дополнительный возможный вылов видов группы «Тропические тунцы» составляет 113 тыс. т. Остаточный ресурс тунцов группы «Малые тунцы» экспертно оценивается до 340 тыс. т. При работе 4-5 тунцеловных сейнеров Россия может получить в 2021-2022 гг. дополнительный вылов тунцов порядка 20 тыс. т.

Данные оценок запасов группы «Тропические тунцы» и состояние ресурсов группы «Малые тунцы» показывают, что возможно возобновление специализированного промысла тунцов Россией. Дополнительный возможный вылов видов группы «Тропические тунцы» составляет 113 тыс. т. Остаточный ресурс тунцов группы «Малые тунцы» экспертно оценивается до 340 тыс. т. При работе 4-5 тунцеловных сейнеров Россия может получить в 2021-2022 гг. дополнительный вылов тунцов порядка 20 тыс. т.

В настоящее время имеются благоприятные условия для возобновления отечественного тунцового промысла и кошелькового, в частности. Если рассматривать правовые аспекты, то Россия обладает полным набором параметров, необходимых для организации и ведения тунцового промысла в рамках ИККАТ (членство в ИККАТ и двух специализированных Панелях по группе «Тропические тунцы» и тунцам умеренных вод), а также история промысла, вклад в исследования, возможности заключения договоров для промысла в ИЭЗ прибрежных государств.

В первые месяцы 2021 г. российский промысел в районах Атлантического океана и ЮВТО, как обычно, еще не достиг максимальной интенсивности, флот только начинает подготовку к расширению промысловых операций. В ходе развития промысла планируется продолжение активной работы научных наблюдателей Атлантического филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») на российских рыбодобывающих судах с целью сбора промыслово-биологической информации, исследования распределения, особенностей миграций, поведения и условий формирования промысловых скоплений рыб, выработки рекомендаций по эффективному ведению рыболовства.

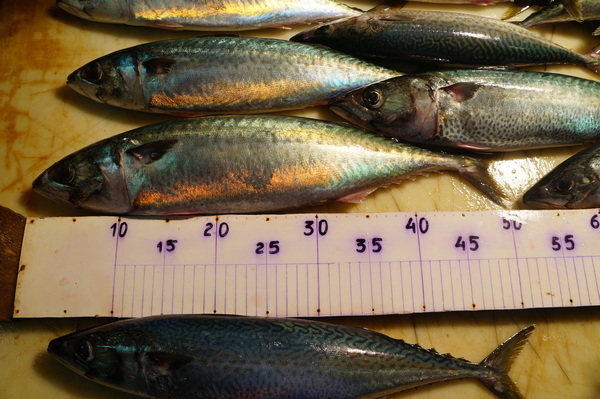

В Центрально-Восточной Атлантике промысел пелагических рыб в районе Мавритании ведут пять российских крупнотоннажных траулеров. На борту РТМКС «Николай Теленков» научное сопровождение российского промысла с 31 октября 2020 г. по настоящее время осуществляет группа наблюдателей АтлантНИРО в составе заведующего лабораторией лиманов Д.А. Яроцкого и старшего инженера лаборатории экологии и оценки запасов промысловых популяций А.П. Федорова. Период февраль-март является одним из самых сложных для  промысла в данном районе. Скопления западноафриканской ставриды, скумбрии и сардинеллы, как правило, распределяются южнее, в водах Сенегала и Гвинеи-Бисау. Промысел в районе Мавритании в эти месяцы обычно базируется на эксплуатации запасов сардины и европейской ставриды, которые смещаются из района Марокко. Однако сардина не является предпочитаемым объектом для российских судовладельцев, а биомасса европейской ставриды относительно невелика. Это обусловливает неустойчивость промысловой обстановки, что и наблюдается в настоящее время. Улучшение промысловой ситуации ожидается не ранее апреля-мая, с окончанием холодного сезона, результаты научного сопровождения будут способствовать уточнению его сроков и подготовки соответствующих рекомендаций судовладельцам. Материалы, собранные научными наблюдателями АтлантНИРО будут представляться и рассматриваться на заседаниях Рабочей группы ФАО по оценке запасов мелких пелагических рыб Северо-Западной Африки.

промысла в данном районе. Скопления западноафриканской ставриды, скумбрии и сардинеллы, как правило, распределяются южнее, в водах Сенегала и Гвинеи-Бисау. Промысел в районе Мавритании в эти месяцы обычно базируется на эксплуатации запасов сардины и европейской ставриды, которые смещаются из района Марокко. Однако сардина не является предпочитаемым объектом для российских судовладельцев, а биомасса европейской ставриды относительно невелика. Это обусловливает неустойчивость промысловой обстановки, что и наблюдается в настоящее время. Улучшение промысловой ситуации ожидается не ранее апреля-мая, с окончанием холодного сезона, результаты научного сопровождения будут способствовать уточнению его сроков и подготовки соответствующих рекомендаций судовладельцам. Материалы, собранные научными наблюдателями АтлантНИРО будут представляться и рассматриваться на заседаниях Рабочей группы ФАО по оценке запасов мелких пелагических рыб Северо-Западной Африки.

Юго-восточная часть Тихого океана

В современных условиях промысел ставриды в водах открытого моря регулируется в рамках международной региональной организации – Комиссии ЮТО. Объем квоты вылова ставриды, выделяемый Российской Федерации, относительно небольшой, в 2020 г. он равнялся 22,3 тыс. т. Несмотря на это, район ЮВТО остается весьма важным для российского рыболовства. Возможность промысла ставриды в открытых водах этого района была выявлена отечественными учеными и рыбаками, район характеризуется высокой биологической продуктивностью, в 80-е годы прошлого столетия он являлся одним из основных районов отечественного рыболовства. В настоящее время, с учетом состояния запаса ставриды, величина возможного вылова, определяемого Комиссией ЮТО постоянно увеличивается, соответственно, возрастает объем российской квоты. Россия может претендовать на еще большее увеличение своей доли в общем вылове на основании большого вклада в развитие промысла и исследований в этом районе.

В последние годы российские суда постоянно участвуют в промысле ставриды, однако национальная квота осваивается не полностью. Основной причиной этого является неустойчивость промысловой обстановки, не позволяющей постоянно поддерживать высокую эффективность промысла. По-видимому, несмотря на данные Научного Комитета Комиссии ЮТО о росте биомассы ставриды, которые подтверждаются успешной работой чилийского флота в своей исключительной экономической зоне, ее величина остается недостаточной для широкого распространения рыбы в открытую часть района. Получить более точное представление о перспективах развития промысла ставриды предполагается по результатам промыслового рейса российского траулера РТМКС «Адмирал Шабалин», начало которого планируется в конце февраля. Осуществление научного сопровождения промысла ставриды предусмотрено действующими мерами регулирования Комиссии ЮТО. Для реализации этих мер на борту судна будет работать специалист лаборатории гидробиологии АтлантНИРО Н.П. Дюшков. Материалы по биологии ставриды и промысловым показателям работы судна, оформленные в соответствии с требованиями, принятыми Комиссией ЮТО, будут переданы в Секретариат организации.

Таким образом, научно-промысловые материалы, собранные во всех перечисленных районах научного сопровождения промысла, будут представляться в соответствующие международные организации, их рассмотрение и использование будет способствовать выработке наиболее рациональных мер эксплуатации промысловых запасов, что отвечает интересам российского рыболовства.

Фото: А.Н. Голуб, М.М. Дубищук, Р.А. Линников, А.М. Сафронов.

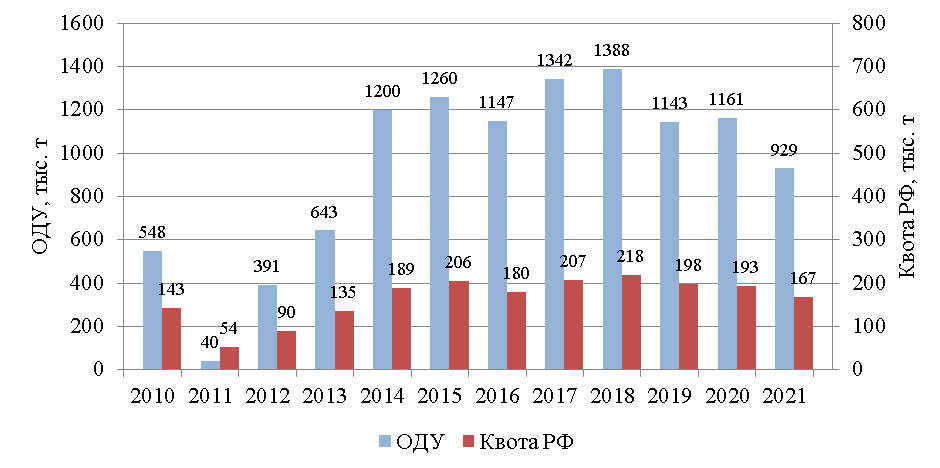

Общий допустимый улов (ОДУ) путассу и квота Российской Федерации

на вылов путассу в 2010-2021 гг.

Примечание: квота Российской Федерации включает квоты вылова в районе регулирования НЕАФК, в рыболовной зоне Фарерских островов и в ИЭЗ Норвегии.

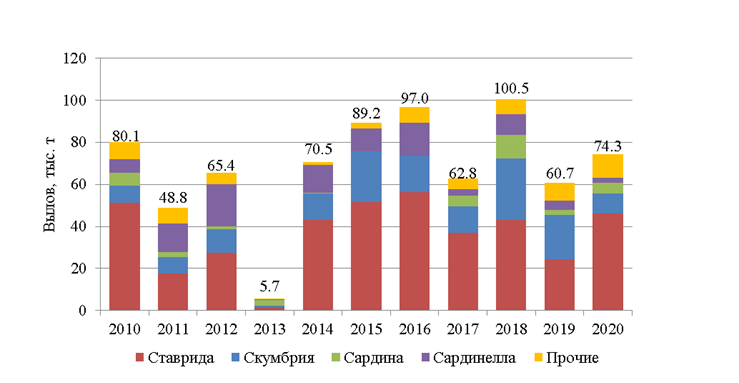

Общий вылов и видовой состав уловов судов Российской Федерации

в районе Мавритании в 2010-2020 гг.

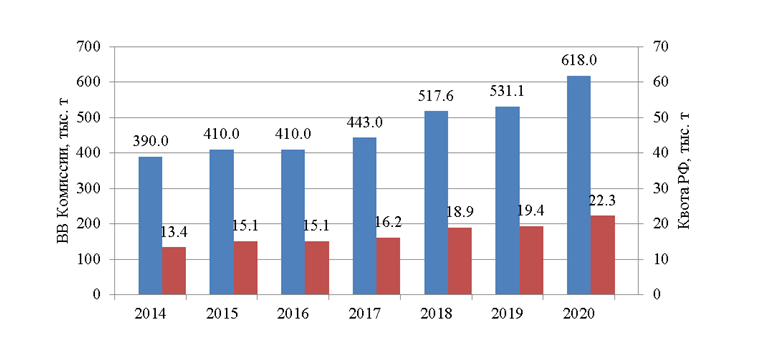

Величины возможного вылова (ВВ) ставриды, принимаемые на ежегодных сессиях

Комиссии ЮТО и квота России в 2014-2020 гг.

Директор Балтийского филиала ВНИРО с 1952 по 1954 гг. Кандидат биологических наук.

Директор Балтийского филиала ВНИРО с 1952 по 1954 гг. Кандидат биологических наук.

До Калининграда работал в Одесской научно-исследовательской станции морского рыбного хозяйства. Во время его руководства филиалом продолжалась активная научная и хозяйственная деятельность по организации работы недавно образованного рыбохозяйственного института.

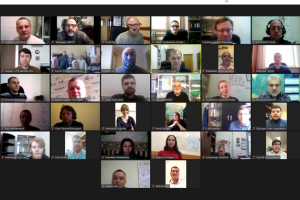

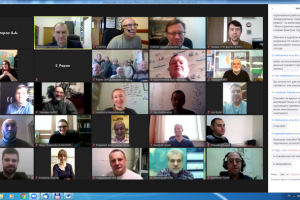

03-04 февраля 2021 г. в Атлантическом филиале ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») прошла отчетная сессия по результатам выполнения научно-исследовательских работ в 2020 г. На сессии были заслушаны доклады по научным исследованиям в двух категориях: «Наиболее значимые работы» и «Молодой ученый».

В заседаниях отчетной сессии Ученого совета, которые вёл руководитель филиала Бандурин К.В., принимали участие директор по научной работе ФГБНУ «ВНИРО» Булатов О.А. и руководитель Западно-Балтийского территориального управления Росрыболовства Жуков А.Г.

В заседаниях отчетной сессии Ученого совета, которые вёл руководитель филиала Бандурин К.В., принимали участие директор по научной работе ФГБНУ «ВНИРО» Булатов О.А. и руководитель Западно-Балтийского территориального управления Росрыболовства Жуков А.Г.

Также велась видеотрансляция заседаний отчётной сессии, к которой присоединялись представители Министерства сельского хозяйства Калининградской области, ЗБТУ, филиалов ФГБНУ «ВНИРО», а также сотрудники «АтлантНИРО», работающие удалённо.

Всего в ходе сессии было заслушано 13 докладов в категории «Наиболее значимые научно-исследовательские работы» и 5 докладов в категории «Молодой ученый» по результатам исследований водных биологических ресурсов и среды их обитания в Куршском и Калининградском (Вислинском) заливах, Балтийском море, океанических районах Арктики и Антарктики.

По итогам сессии лучшими в категории «Наиболее значимые научно-исследовательские работы» были признаны доклады:

заведующего лабораторией промысловой океанологии О.Ю. Краснобородько «Анализ исследовательской деятельности АтлантНИРО на основе NLP-методов машинного обучения»;

ведущего научного сотрудника лаборатории Балтийского моря В.М. Амосовой «Обоснование российского ОДУ для ВБР с недостаточной полнотой доступной информации (3-й уровень информационного обеспечения)»;

начальника отдела промысловой электронной техники морских исследований С.М. Касаткина «Современное состояние управления промыслом криля в зоне АНТКОМ: первоочередные задачи отечественных ресурсных исследований криля».

В категории «Молодой ученый» лучшими признаны доклады:

специалиста лаборатории Балтийского моря И.С. Труфановой «О перспективах отечественного промысла сельди балтийской (салаки) в ближайшее пятилетие»;

специалиста лаборатории гидробиологии Н.П. Дюшкова с соавторами «Современное состояние фитопланктона Антарктической части Атлантики»;

заведующего лаборатории стандартизации и нормирования А.В. Андрюхина «Современное состояние разработок по технологии антарктического криля и перспективы его отечественной переработки».

Представленные на отчётной сессии научные доклады планируется подготовить в виде публикаций, которые войдут в издание «Труды АтлантНИРО».

В целом работа отчетной сессии получила высокую оценку как со стороны сотрудников филиала, так и со стороны приглашенных гостей.

Ссылка на запись Отчетной сессии "АтлантНИРО":

https://www.dropbox.com/sh/lapbzhclkzsh55t/AAC3-zpHH_sF5ogL5YsEuU5ha?dl=0

Для просмотра полной версии файлов их необходимо скачать на компьютер или пройти регистрацию в Dropbox.

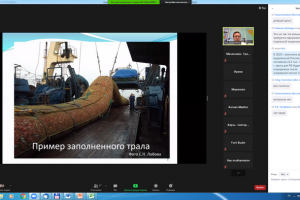

18-29 января 2021 г. в Атлантическом филиале ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») в формате видеоконференцсвязи состоялись курсы повышения квалификации по теме «Подготовка международных наблюдателей для работы на российских судах тралового лова в районе регулирования Региональной организации по управлению рыболовством в южной части Тихого океана (СПРФМО)». Курсы были организованы «АтлантНИРО» в рамках утвержденной ФГБНУ «ВНИРО» в декабре 2020 г. «Программы развития кадрового потенциала ФГБНУ «ВНИРО» на 2020-2023 гг.».

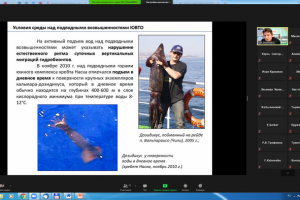

Целью курсов является приобретение умений по выполнению требований и соблюдению мер по сохранению СПРФМО и проведению работ по программам сбора научно-промысловых данных в соответствии с принятыми в рамках СПРФМО стандартами по сбору и предоставлению данных наблюдателями на промысле, приобретение теоретических знаний, практических навыков в области сбора первичной промыслово-биологической информации на промысловых судах пелагического лова в юго-восточной части Тихого океана, а также знакомство с океанической фауной района промысла, понимание взаимосвязей внешней среды с обитающими там гидробионтами и многое другое.

Лекции и практические занятия проводили ведущие сотрудники «АтлантНИРО». Слушатели были ознакомлены с действующими мерами по сохранению и управлению СПРФМО, системой наблюдения на промысле в районе южной части Тихого океана. В ходе курсов также был сделан доклад по организационной подготовке к рейсу, особенностям работы на промысловых судах, применяемым орудиям лова на промысле. Особое внимание было уделено отчетности наблюдателя в ходе рейса и после экспедиции в рамках СПРФМО и действующего регламента «АтлантНИРО».

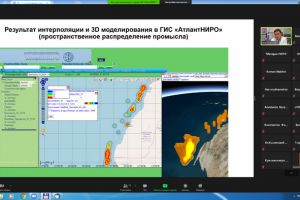

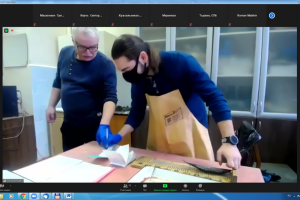

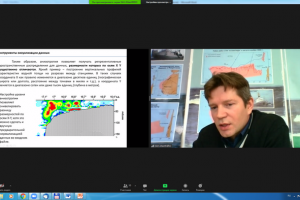

Проводились занятия по особенностям сбора информации о промысловой обстановке, основам краткосрочного прогнозирования промысловой обстановки и поиска промысловых скоплений. Проводилось знакомство с Информационно-справочной системой «АтлантНИРО» (ИСС), географической информационной системой (ГИС) «АтлантНИРО» и картографической программой Surfer. Слушатели приняли участие в практических занятиях по владению навыками работы с программным обеспечением, применяемым наблюдателями в ходе рейса. Одна из тем курсов была посвящена обзору гидрометеорологических и океанологических условий в юго-восточной части Тихого океана, методам сбора и обработки океанологической информации научными наблюдателями на промысловых судах, а также необходимому для наблюдателей оборудованию. Значительная часть курса уделена теоретическим занятиям по прикладной ихтиологии и практическим занятиям по выполнению ихтиологических работ, которые включали мастер-класс по проведению массовых промеров, биологических анализов и взятию структурных элементов для определения возраста (отолитов) ставриды и скумбрии. Проведены занятия по определению птиц и морских млекопитающих с использованием фотоматериалов.

По окончании курсов состоялся «круглый стол» всех участников. В обсуждении слушатели отметили высокую организацию проведения курсов, актуальность и интересную подачу материала. Неоднократно подчеркивалась необходимость регулярного проведения подобных курсов по различным районам работы российских наблюдателей на промысле. Было высказано и поддержано предложение об организации в формате видеоконференцсвязи на базе «АтлантНИРО» всероссийской конференции наблюдателей на промысле, которая позволит обсудить специалистам всех филиалов ФГБНУ «ВНИРО» различные проблемы, возникающие в ходе работы наблюдателей на промысловых судах, а также обменяться опытом и практическими навыками. С учетом важности работы наблюдателей на промысле и высокой ценности собираемой ими промыслово-биологической информации, в ходе «круглого стола» предлагалась необходимость планирования на стадии проектирования рыбодобывающих судов помещений и оборудования для работы научных наблюдателей, которые должны охватывать максимально возможное количество российских промысловых судов. Завершением курсов стало итоговое тестирование, включающее вопросы по всем изученным темам.

Филиалы ФГБНУ «ВНИРО», принимавшие участие в курсах

В качестве слушателей приняли участие более 50 специалистов из 11 филиалов ФГБНУ «ВНИРО», в том числе ФГБНУ «ВНИРО» (г. Москва), «АзНИИРХ» (г. Керчь), «АтлантНИРО» (г. Калининград), «ГосНИОРХ им. Л.С. Берга» (г. Санкт-Петербург), «КаспНИРХ» (г. Астрахань), «МагаданНИРО» (г. Магадан), «НИИЭРВ» (г. Красноярск), «ПИНРО им. Н.М. Книповича» (г. Мурманск), «ТатарстанНИРО» (г. Казань), «СахНИРО» (г. Южно-Сахалинск), «УралНИРО» (г. Екатеринбург).

Фото: Гулюгин С.Ю., Маслянкин Г.Е., Махин Р.Е., Чурин Д.А.

Ссылка на видеоролик "практические занятия по ихтиологии"

28 января текущего года состоялось заседание Ученого совета Атлантического филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») в ходе которого обсуждались материалы, обосновывающие общие допустимые уловы (ОДУ) водных биологических ресурсов в Балтийском море, Куршском и Калининградском (Вислинском) заливах на 2022 г.

Отмечено, что величина запаса восточно-балтийской трески находится на исторически минимальном уровне. Наряду с уменьшением размера достижения половой зрелости особей, ограниченного пространственного распределения рыб в рамках единицы запаса наблюдается увеличение естественной смертности данного вида вследствие зараженности печени паразитами и хищничества тюленей. Складывающиеся в последние годы гидрологические условия Балтийского моря лимитируют нерестовый объем вод для трески. Все перечисленное является причиной снижения ОДУ вида на 2022 г.

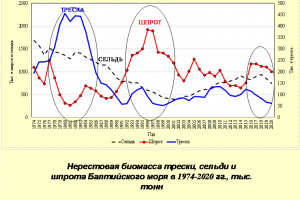

Величины запасов сельди балтийской (салаки) и шпрота (кильки) в Балтийском море находятся в биологически безопасных пределах и в состоянии полной репродуктивной способности, однако имеют тенденцию к небольшому снижению. В связи с чем, величины ОДУ на 2022 г. для этих видов незначительно снижены по сравнению с 2021 г.

Промысловые запасы камбалы речной и атлантического лосося существенных изменений за последнее время не претерпели.

В Куршском и Калининградском (Вислинском) заливах состояние запасов основных промысловых объектов (лещ, судак, чехонь, плотва) оценивается как удовлетворительное. Биологические характеристики гидробионтов находятся на среднемноголетнем уровне. Прогнозные объемы ОДУ водных биоресурсов на 2022 г. для большинства ресурсов соответствуют таковым предшествующих лет, что позволит осуществлять стабильное рыболовство в водоемах.

В рамках заседания Ученого совета были рассмотрены рекомендации «АтлантНИРО» в целях формирования ежегодных планов искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов и подготовки проекта государственного задания ФГБУ «Главрыбвод» на 2022 г. и плановый период 2023 – 2024 гг.

В представленных материалах даны величины предельно допустимых объемов выпуска молоди водных биоресурсов – сига и щуки в Куршский залив, угря речного в Куршский, Калининградский (Вислинский) заливы и озеро Виштынецкое. Также определены водные объекты Калининградской области, в которых для повышения эффективности воспроизводства ВБР необходимо провести мелиоративные работы и объемы этих работ.

3 и 4 февраля 2021 г. в Атлантическом филиале ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») состоится отчетная сессия по результатам выполнения научно-исследовательских работ в 2020 г. Будут заслушаны отчеты руководителей тем и наиболее интересные работы сотрудников. В ходе сессии будут проведены конкурсы: 1) наиболее значимых научно-исследовательских работ, представленных сотрудниками АтлантНИРО; 2) научно-исследовательских работ сотрудников, относящихся к категории «молодой ученый» (до 35 лет включительно). Программа отчетной сессии представлена ниже.

21 января 2021 г. в Атлантическом филиале ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») состоялось заседание Ученого совета, посвященное экспедиционным научно-исследовательским работам в 69-м рейсе СТМ «Атлантниро» в район Северного Ледовитого океана (Баренцево море и сопредельные воды).

Рейс выполнялся в сентябре-декабре 2020 г. и включал два этапа. Совместная российско-норвежская экосистемная съемка в Баренцевом море проходила в сентябре-октябре, траловая съемка черного палтуса и морского окуня – в октябре-ноябре.

Основные задачи рейса:

- исследование распределения и оценка численности поколений промысловых рыб Баренцева моря на стадии 0-группы;

- проведение тралово-акустической съемки пелагических рыб (мойва, сайка, молодь сельди) в Баренцевом море;

- выполнение траловой съемки донных рыб;

- изучение распределения камчатского краба и северной креветки на акватории исследований;

- выполнение специализированных исследований краба-стригуна опилио;

- сбор материалов по зоопланктону, состоянию кормовой базы и питанию рыб;

- исследование загрязнения промысловых гидробионтов и среды их обитания;

- отбор проб для исследований трофических взаимоотношений гидробионтов в системе «хищник-жертва».

Экспедиция была сопряжена с насыщенным графиком выполнения пелагических и донных тралений и их детальной обработкой, а также сбором данных на океанологических и планктонных станциях. Работы выполнялись научной группой, состоящей из сотрудников «АтлантНИРО» и «ПИНРО».

По результатам экспедиции в сентябре-октябре 2020 г. океанологические условия определялась влиянием относительно теплых и соленых атлантических вод в центральной части акватории, теплых распресненных прибрежных вод, и адвекцией холодных смешанных вод Центрального течения с севера. В целом, на большей часть района отмечались положительные отклонения температуры от нормы. Аномально положительные отклонения наблюдались на юго-востоке Печерского моря, а также севернее полуострова Канин и над банкой Гусиная. Вместе с тем, по сравнению с 2019 г. аномально повышенная температура придонных вод несколько уменьшилась.

По данным выполненного стандартного разреза Восток-Медвежий теплосодержание вод Северной ветви Нордкапского течения по всем слоям было выше нормы на 0,8-1,0 °С, что соответствует уровню теплых лет.

В рамках экосистемной съемки индексы численности и биомассы промысловых видов рыб по сравнению с показателями 2019 г. на сопоставимой акватории исследований значительно снизились.

В ноябре-декабре 2020 г. основное влияние на океанографический режим района работ оказывала адвекция относительно теплых и соленых атлантических вод с юга, и юго-запада по системе теплых течений. Также наблюдалось проникновение холодных и распресненных вод с северо-востока в район Шпицбергенской банки с Медвежинским течением. В среднем температура придонного слоя воды на акватории исследований составляла 2,8°С и изменялась от -0,8°С до 7,5°С. По данным выполненного стандартного разреза «Нордкап-Медвежий» установлено, что температура в районе Нордкапского течения и его Южной ветви была выше нормы на 0,9-0,96°С, что соответствует уровню теплых лет.

Изменение индексов численности и биомассы основных объектов исследований в ходе траловой съемки черного палтуса и морского окуня по сравнению с результатами 2019 г. имели разную направленность. Биомасса палтуса в 2020 г. снизилась, в то же время увеличилась биомасса окуня-клювача. Биомасса трески показала незначительное снижение относительно прошлого года, в целом оставаясь на том же уровне. Наиболее существенно снизилась биомасса пикши. При этом следует отметить, что индекс численности этого вида за счет присутствия в уловах большого количества молоди был сопоставим с 2019 г. Индексы биомассы золотистого окуня, камбалы-ерша, синей и пятнистой зубаток продемонстрировали увеличение относительно показателей 2019 г.

В течение всего рейса было выполнено 262 траления, 181 океанографическая станция и 75 планктонных станций. Промерено около 70 тыс. гидробионтов, подвержено биологическому анализу более 4,6 тыс. экз. рыб, столько же взято возрастных проб. Зафиксировано и заморожено около 0,5 т проб гидробионтов.

Результаты научно-исследовательских работ, выполненных СТМ «Атлантниро» будут использованы в различных направлениях деятельности ФГБНУ «ВНИРО» связанных с изучением экосистемы Баренцева моря, прогнозированием происходящих в ней процессов и разработкой рекомендаций по долговременной и стабильной эксплуатации промысловых запасов, защиты национальных интересов отечественной рыбодобывающей отрасли на смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству и в рамках Рабочих групп ИКЕС.

В ходе заседания Ученого совета «АтлантНИРО» отчет о рейсе начальника экспедиции Сафронова А.М. был одобрен, результаты проведенных научно-исследовательских работ в водах Арктики были приняты с высокой оценкой, особо отмечена работа научной группы и всего экипажа судна.

Фото: Чурин Д.А., Козлов Д.А.