Super User

После межрейсового ремонтно-технического обслуживания, частичной смены экипажа и состава научно-технической службы научно-исследовательское судно СТМ «Атлантниро» 22 февраля вышло из марокканского порта Агадир в приступило к работам в рамках II этапа Большой африканской экспедиции (БАЭ). Выполняя попутные научно-поисковые работы, судно совершило переход в южном направлении вдоль побережья Марокко, Мавритании, Сенегала, Гамбии и 05 марта встало на якорь на рейде порта Бисау в водах Республики Гвинея-Бисау. Тем самым была принята эстафета от научно-исследовательского судна «Атлантида», которое в рамках БАЭ в феврале 2025 г. выполнило тралово-акустическую съемку по оценке численности и биомассы эксплуатируемых мелких пелагических видов рыб в водах этого африканского государства.

06 марта в первой половине дня на судне работала группа тележурналистов Международного новостного канала RT во главе с руководителем службы продюсеров Софьей Артемьевой. Было дано интервью о ходе Большой африканской экспедиции, целях и задачах предстоящей работы судна в водах Гвинеи-Бисау, проведена обзорная экскурсия по лабораториям судна.

Во второй половине дня научные сотрудники Атлантического филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» (АтлантНИРО) посетили Национальный институт рыболовства и морских океанографических исследований Республики Гвинея-Бисау (INIPO), где состоялась Встреча экспертов АтлантНИРО и INIPO с целью согласования программы совместных исследований в зоне Республики Гвинеи-Бисау в ходе Большой африканской экспедиции.

Российскую делегацию возглавлял начальник экспедиции СТМ «Атлантниро» Андрей Сафронов. Бисайской делегацией руководил генеральный директор INIPO Иса Барри.

Стороны обсудили задачи научных исследований, районы и этапы работ.

На этот раз основная цель исследований состоит в оценке биомассы демерсальных ресурсов, обитающих на шельфе и верхней части континентального склона до глубины 800 м в водах Республики Гвинея-Бисау в весенний период 2025 г. Для реализации этой цели в ходе научно-исследовательских работ будут решаться следующие основные задачи:

1. Выполнение учетной траловой съемки для оценки биомассы демерсальных водных биологических ресурсов (ВБР).

2. Сбор данных для изучения биологических характеристик и размерно-возрастного состава демерсальных видов рыб и беспозвоночных.

3. Выполнение комплекса работ для изучения гидрометеорологических, океанологических и гидрохимических условий формирования зон повышенной биологической продуктивности в районе работ.

4. Сбор проб для изучения качественного и количественного видового состава фито-, зоо- и ихтиопланктона.

5. Осуществление акустического сопровождения траловой съемки демерсальных видов в виде систематической регистрации акустического индекса «NASC» (относительных значений плотности, м2/миля2).

За время проведения научно-исследовательских работ планируется выполнить около 70 донных тралений, 38 гидрологических станций и 19 планктонных станций.

В ходе обсуждения была согласована и утверждена программа совместных исследований в зоне Гвинеи-Бисау. По результатам был подписан протокол встречи экспертов.

Для членов российской делегации была организована экскурсия по лабораториям института, обозначены основные направления работы бисайских ученых.

Действенное участие в организации проведения всех мероприятий на борту судна и во время встречи экспертов принимал атташе, заведующий консульским отделом Посольства Российской Федерации в Гвинее-Бисау Данил Рамилевич Бачурин. Общение делегаций в ходе обсуждения программы экспедиционных работ обеспечивал третий секретарь Посольства Российской Федерации в Гвинее-Бисау Артем Владимирович Михайлович.

07 марта в первой половине дня на борт СТМ «Атлантниро» прибыли три бисайских специалиста, которые будут работать вместе с российскими учеными в предстоящей экспедиции. В состав группы вошли Диежнес Мануэль Нонки - начальник отдела рыбных ресурсов, биолог, Кадиджа Ту Джало – заместитель начальника отдела рыбных ресурсов, Фани Туре – техник отдела изучения и планирования.

Во второй половине суток СТМ «Атлантниро» снялся с якоря и следовал в район полигона, на котором предстоит выполнение научно-исследовательских работ в водах Республики Гвинея-Бисау.

Для справки:

Первое межправительственно соглашение о сотрудничестве в области рыбного хозяйства между СССР и Гвинеей-Бисау было подписано в апреле 1975 года. В этом году исполняется 50 лет с момента этого события.

Последняя съемка по оценке биомассы демерсальных водных биологических ресурсов в зоне Республики Гвинея-Бисау проводилась в 1990 г.

В настоящее время действует Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Гвинея-Бисау о сотрудничестве в области рыболовства, подписанное 01 апреля 2011 года в Бисау. В рамках этого соглашения в феврале 2025 г., в ходе Большой африканской экспедиции, судно «Атлантида» выполнило тралово-акустическую съемку по оценке численности и биомассы эксплуатируемых мелких пелагических видов рыб. В марте 2025 г., после многолетнего перерыва, возобновляются российские исследования по оценке биомассы демерсальных видов рыб и беспозвоночных.

07 марта 2025 г. на заседании Ученого совета Атлантическом филиале ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») была представлена монография «Сырьевая база и научное обеспечение российского рыболовства в океанических районах Атлантики и Юго-Восточной Пацифики: состояние, проблемы, перспективы». Авторы: К.В. Бандурин, С.М. Касаткина, Е.М. Гербер, Н.М. Тимошенко, А.А. Нестеров, Ч.М. Нигматуллин. В заседании Ученого совета, которое вёл заместитель директора-руководитель Атлантического филиала К.В. Бандурин, принимали участие представители Западно-Балтийского территориального управления Росрыболовства, АО ИО РАН, Северного филиала ФГБНУ «ВНИРО» («Северный»).

Представляя монографию, заместитель директора – руководитель Атлантического филиала К.В. Бандурин, отметил, что основной целью работы, являлись: анализ российского и международного промысла в океанических районах; выделение перспективных районов и объектов для российского океанического рыболовства; обоснование стратегии научной поддержки промысла в перспективных районах путем проведения экспедиционных исследований. Структура монографии состоит из предисловия, 7 глав и включает 374 с., 190 рис., 64 табл., 390 источников. Авторами монографии показано, что за пределами российской экономической зоны, в том числе в Центрально-Восточной Атлантике, открытых водах тропической части Атлантического океана, Антарктике, Юго-Восточной части Тихого океана, Юго-Западной Атлантике продолжают оставаться доступными для международного и российского промысла значительные ресурсы рыб и беспозвоночных. В каждом из указанных районов были рассмотрены состояние запасов, промыслово-биологические характеристики основных и потенциальных биообъектов промысла, международно-правые условия промысла, обзор отечественного промысла. Внимание было уделено выполнению морских экспедиционных исследований в рамках Большой африканской экспедиции, в том числе: в ряде стран Западной Африки – от Марокко и Мавритании на севере до Анголы на юге и в Западной части Индийского океана – у берегов Мозамбика, Мадагаскара и Маврикия, подчеркнув их значимость для российской рыбопромысловой деятельности.

Важной частью монографии являются разработка генеральной схемы российских экспедиционных исследований в удаленных районах Мирового океана и разработка предложений по внедрению дополнительного механизма государственной поддержки отечественного рыболовства, включающего специальное финансирование выполнения экспедиционных исследований в перспективных удаленных районах. В заключение К.В. Бандурин подчеркнул, что цели, которые авторы монографии ставили перед собой, в основном достигнуты, а именно:

- показана необходимость сохранения за российским рыболовством доступа к водным биоресурсам Мирового океана;

- выделены перспективные районы и объекты для российского океанического рыболовства;

- обоснована стратегия экспедиционных исследований в этих районах, представлены ожидаемые результаты;

- предлагается специальный механизм материально-финансового обеспечения данной стратегии.

В результате обсуждения Ученым советом Атлантического филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») было принято решение: одобрить и рекомендовать к публикации монографию «Сырьевая база и научное обеспечение российского рыболовства в океанических районах Атлантики и Юго-Восточной Пацифики: состояние, проблемы, перспективы». Авторы: К.В. Бандурин, С.М. Касаткина, Е.М. Гербер, Н.М. Тимошенко, А.А. Нестеров, Ч.М. Нигматуллин.

04 марта 2025 г. в Атлантическом филиале ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») в формате видеоконференцсвязи состоялась встреча экспертов АтлантНИРО и Высшей школы морских и океанографических наук университета г. Эболова (ENSTMO) с целью согласования предварительной программы совместных исследований в зоне Камеруна в ходе Большой африканской экспедиции 2024-2026 гг.

Российскую делегацию возглавлял заместитель директора – руководитель Атлантического филиала Константин Викторович Бандурин. Делегацией Республики Камеруна руководил директор ENSTMO Нжомуе Пандонг.

В своей вступительной речи директор – руководитель Атлантического филиала К.В. Бандурин коротко представил камерунским коллегам информацию о ходе работы Большой африканской экспедиции, отметив, что на сегодняшний день усилиями двух российских научно-исследовательских судов, СТМ «Атлантида» и СТМ «Атлантниро», выполнены в полном объеме семь запланированных съемок в водах четырех африканских государств, а также напомнил о прошедшей в октябре прошлого года аналогичной встрече экспертов с коллегами из камерунского Научного института рыбного хозяйства Университета г. Дуала, которые положительно оценили предложенную программу совместных работ.

В свою очередь директор ENSTMO Н. Пандонг рассказал российским коллегам о полученном образовании в Астраханском техническом институте рыбной промышленности и хозяйства и защите кандидатской диссертации во ВНИРО под руководством Мельникова А.В. на тему совершенствования разноглубинных тралов в Гвинейском заливе, а также отметил большую заинтересованность в совместной работе в целях взаимовыгодного сотрудничества двух стран, заверив при этом в готовности приложить со своей стороны все усилия для успешной реализации исследований.

В ходе встречи Российская сторона предложила выполнить на российском НИС «Атлантида» учетную траловую съемку для оценки биомассы демерсальных водных биологических ресурсов (ВБР) в водах Республики Камерун в сентябре 2025 г.

Ученые двух стран также обсудили задачи предстоящих совместных экспедиционных научно-исследовательских работ:

1. Выполнение учетной траловой съемки для оценки биомассы демерсальных водных биологических ресурсов.

2. Сбор данных для изучения биологических характеристик и размерно-возрастного состава демерсальных видов рыб и беспозвоночных.

3. Выполнение комплекса работ для изучения гидрометеорологических, океанологических и гидрохимических условий формирования зон повышенной биопродуктивности вод в районе работ.

4. Сбор проб для изучения качественного и количественного видового состава фито-, зоо- и ихтиопланктона.

5. Осуществление акустического сопровождения траловой съемки демерсальных видов в виде систематической регистрации акустического индекса «NASC» (относительных значений плотности, м2/миля2).

Нжомуе Пандонг обратился с просьбой более детально рассмотреть программу совместных научно-исследовательских работ в ИЭЗ Камеруна с целью дополнить ее предложениями от камерунских ученых, с чем Российская сторона согласилась.

Также доктор Н. Пандонг проявил заинтересованность в расширении программы совместных исследований в части выполнения съемки по оценке состояния запасов не только демерсальных, но и пелагических объектов. Российская сторона заявила, что такая возможность может быть рассмотрена при официальном обращении компетентных органов Республики Камерун.

Дальнейшее обсуждение программы стороны договорились провести в ходе очередной встречи через неделю. При этом окончательная программа работ будет обсуждаться и согласовываться непосредственно перед началом научно-исследовательских работ в порту Дуала.

Встреча ученых России и Камеруна прошла в исключительно дружественной и доброжелательной обстановке.

Сектор рыболовства в Камеруне является важной частью экономики страны, обеспечивая занятость, продовольственную безопасность и доходы для значительной части населения. При этом сектор сталкивается с рядом проблем, которые ограничивают его потенциал и устойчивое развитие. Одна из таких причин заключается в недостатке точных данных о состоянии рыбных запасов и экосистем и ограниченных возможностях для научных исследований в области рыболовства. Планируемые научно-исследовательские работы на российском судне позволят получить актуальные данные о состоянии экосистем, что послужит в дальнейшем основой для сохранения и рационального использования морских живых ресурсов в ИЭЗ Камеруна.

27 февраля 2025 г. в Атлантическом филиале ВНИРО («АтлантНИРО») прошел отчет по результатам научно-исследовательского рейса СТМ «Атлантниро», выполненного в рамках Большой африканской экспедиции в период август 2024 г. - февраль 2025 г. В заседании Ученого совета, которое вёл заместитель директора-руководитель Атлантического филиала К.В. Бандурин, принимали участие представители Центрального института, Полярного и Северного филиалов ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО», агентства по рыболовству Калининградской области, Пограничного управление ФСБ РФ по Калининградской области.

Научно-исследовательские работы выполнялись на основании следующих документов:

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 июня 2024 г. № 1538-р по обеспечению проведения в 2024-2025 гг. научно-исследовательской экспедиции по оценке состояния запасов водных биологических ресурсов в исключительных экономических зонах африканских стран

- Государственное задание №076-00001-24-00 на 2024 г. и на плановый период 2025 и 2026 гг., утвержденное 27 декабря 2023 г.

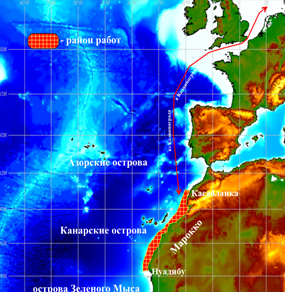

Главной целью экспедиции на I-м этапе БАЭ являлось: выполнение комплексных исследований состояния запасов пелагических и демерсальных ВБР с учетом условий среды в ИЭЗ Мавритании и в АРЗ Марокко (рис. 1).

Рис. 1. Район НИР в 77-м рейсе СТМ «Атлантниро» (август 2024 г.– февраль 2025 г.)

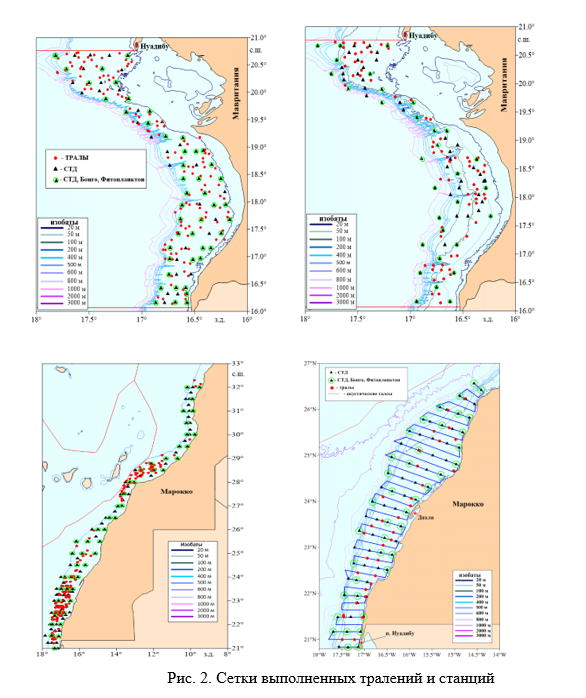

В соответствии с рейсовым заданием решались следующие научные задачи.

• Выполнение траловой съемки для оценки биомассы демерсальных водных биологических ресурсов (ВБР) в ИЭЗ Мавритании от 20°40' до 16°05' с.ш.

• Выполнение учетной траловой съемки для оценки индексов пополнения основных эксплуатируемых промыслом популяций мелких пелагических видов рыб в АРЗ Марокко (32º20' - 20º46' с.ш.).

• Выполнение учетной траловой съемки для оценки индексов пополнения основных эксплуатируемых промыслом популяций мелких пелагических видов рыб в ИЭЗ Мавритании (20°46'-16°09' с.ш.).

• Выполнение тралово-акустической съемки для оценки биомассы и численности эксплуа-тируемых пелагических видов рыб в АРЗ Марокко (20º50'-26º40' с.ш.).

• Сбор данных для изучения биологических характеристик и размерно-возрастного состава демерсальных ВБР и пелагических видов рыб.

• Изучение гидрометеорологических, океанологических и гидрохимических условий формирования повышенной биопродуктивности вод в районах работ.

• Сбор проб для изучения качественного и количественного видового состава фито-, зоо-, ихтиопланктона.

• Осуществление акустического сопровождения донной съемки демерсальных ВБР и съемки пополнения в виде систематической регистрации акустического индекса «NASC» (относительных значений плотности, м2/миля2).

• Сбор образцов гидробионтов для профильных подразделений института (паразитологические, радиологические, технологические исследования, систематика).

• Пополнение массива данных научных фото- и видеоматериалов.

• Подготовка научного отчета по результатам экспедиции

С акустическими измерениями пройдено более 7.5 тыс. миль, выполнено: тралений – 371, комплексных гидрологических станций – 332, гидрохимических определений - более 9.5 тыс., притраловых гидрологических станций – 369, гидробиологических станций – 168, промерено рыб – более 84 тыс., проанализировано – более 7 тыс. Взято проб на возраст – 3670 отолитов.

Объём собранного материала представлен в таблице.

|

Районы работ/ виды работ |

ИЭЗ Мавритании (донная съемка) |

АРЗ Марокко (мальковая съемка) |

ИЭЗ Мавритании (мальковая съемка) |

АРЗ Марокко (тр/акуст. съемка) |

| Количество | Количество | Количество | Количество | |

| Пройдено миль с акустическими измерениями | 1445 | 3296 | 895 | 2088 |

| Выполнено контрольных тралений | 124 | 143 | 71 | 33 |

| Выполнено гидрологических станций | 75 | 113 | 72 | 72 |

| Выполнено притраловых гидрологических станций | 121 | 144 | 71 | 33 |

| Выполнено гидрохимических определений | 2164 | 2716 | 1940 | 2725 |

| Взято проб фитопланктона | 94 | 100 | 62 | 80 |

| Взято проб на хлорофилл «а» | 149 | 144 | 80 | 144 |

| Выполнено ихтиопланктонных станций | 47 | 50 | 31 | 40 |

| Выполнено зоопланктонных станций | 47 | 50 | 31 | 40 |

| Промерено рыб, экз. | 36707 | 23137 | 16478 | 8076 |

| Проанализировано рыб, экз. | 2011 | 2209 | 1875 | 989 |

| Взято проб на возраст, экз. | 627 | 1952 | 701 | 690 |

| Просмотрено отолитов | - | 736 | 272 | - |

В ходе экспедиции осуществлялись заходы в порты Нуадибу (Мавритания) и Агадир (Марокко) для согласования и уточнения предстоящих научно-исследовательских работ. Научная группа СТМ «Атлантниро» состояла из сотрудников Атлантического филиала ВНИРО. В экспедиционных работах на борту судна также принимали участие 12 специалистов из Национального института рыбохозяйственных исследований Марокко и Института океанографических исследований и рыболовства Мавритании.

В обзорном докладе о результатах исследований в рамках Большой африканской экспедиции было отмечено, что за период сентябрь 2024 г. – январь 2025 г. выполнены в полном объеме четыре запланированных съемки в водах 2 африканских государств (Марокко, Мавритания).

В ходе исследований собран большой объем биологических и океанологических данных. Определены индексы пополнения промысловых видов рыб, выполнены оценки биомасс основных промысловых демерсальных и пелагических видов, их распределение по акватории и глубинам, биологическое состояние на фоне складывавшихся океанологических условий.

Характерной особенностью океанологических условий является, то что в сентябре – декабре 2024 г. Сенегало-Мавританский фронт (СМФ) в зоне Мавритании находился южнее среднемноголетних показателей. Миграция термического фронта на юг началось с августа, а максимальное отклонение на 1.5° широты (90 миль) наблюдалось в октябре и ноябре. Продолжается уменьшение площади прибрежного апвеллинга в зоне Марокко. По сравнению с аналогичным периодом 2021 г. она уменьшилась более чем в 4 раза.

На донной съемке в зоне Мавритании в уловах отмечалось преобладание стайных пелагических рыб. В ближайшие годы будет доминировать западноафриканская ставрида. Моллюски и ракообразные встретились в намного меньшем количестве. В целом не произошло уменьшения плотности заселения придонного слоя акватории гидробионтами. Основная часть биомасс демерсальных видов по-прежнему сосредоточена в центральной части шельфа между изобатами 50-200 м. Однако для современного состояния придонных ресурсов характерно преобладание видов, ранее не являвшихся целевыми для отечественного рыболовства. Увеличилась биомасса солнечника. Не претерпели заметных изменений биомассы морских карасей и зубанов.

В зоне Марокко произошло уменьшение численности популяций европейской ставриды. Индексы пополнения сардины немного улучшились, но по-прежнему уступают индексам предыдущих поколений. Встречаемость западноафриканской ставриды оказалась ниже последних трех лет. Однако в уловах большинства учетных тралений преобладала особи этого вида длиной 11 – 17 см. В ближайшие годы она по мере подрастания должна пополнять промысловое стадо.

Есть неплохие перспективы для развития в ближайшее время промысла скумбрии, запас которой находится в устойчивом состоянии. В последние годы этому способствовало появление многочисленных генераций. Динамика вылова также не вызывает опасений.

На съемках пополнения в зоне Мавритании в уловах большинства учетных тралений преобладала западноафриканская ставрида и скумбрия. Это позволяет оптимистично оценивать перспективы промысла одних из наиболее ценных и востребованных объектов. Индекс 0-группы сардины во много раз превосходил индекс предыдущей съемки. Есть надежда на улучшение условий промысла сардины в данном районе уже в ближайшие годы.

Поскольку западноафриканская ставрида и атлантическая скумбрия совершают сезонные миграции между водами Мавритании и Марокко, можно рассчитывать на сохранение удовлетворительного состояния сырьевой базы и улучшения условий пелагического промысла в обоих районах. Однако в ближайшее время в ЦВА для пелагического тралового промысла и сохранения удовлетворительного состояния сырьевой базы предпочтительнее будет акватория к югу от м. Кап-Блан в зоне Мавритании.

В результате обсуждения представленного отчета Ученым советом Атлантического филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») было принято решение: считать рейсовое задание 77 рейса СТМ К-1711 «Атлантниро», 1-й этап БАЭ в районе Центрально-Восточной Атлантики (исключительная экономическая зона Исламской Республики Мавритании и атлантическая рыболовная зона Королевства Марокко, август 2024 г. – февраль 2025 г.), выполненным в полном объеме.

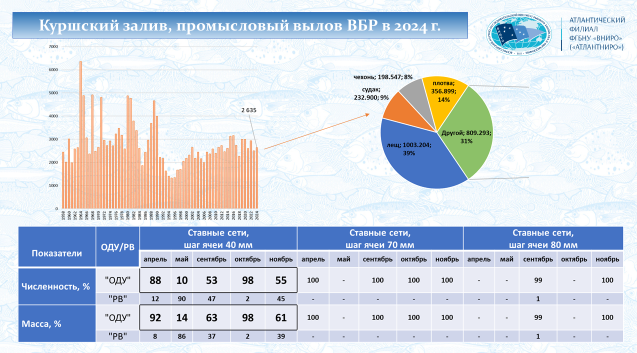

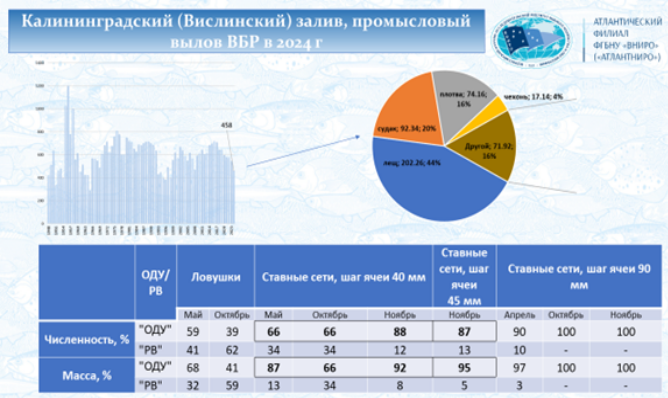

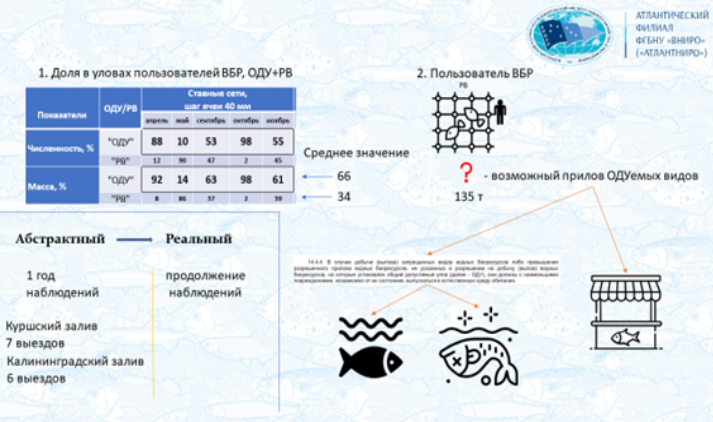

В рамках выполнения протокольного поручения Западного бассейнового научно-промыслового совета Западного рыбохозяйственного бассейна сотрудниками Атлантического филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» проведены работы по оценке соотношения видов водных биологических ресурсов в орудиях лова на помысле в Куршском и Калининградском (Вислинском) заливах Балтийского моря.

К истории вопроса. В Куршском и Калининградском (Вислинском) заливах осуществляется многовидовой промысел при этом часть видов – лещ, судак, чехонь, плотва – являются видами, на которые устанавливается общий допустимый улов, количество пользователей, ведущих их промысел ограничено распределенными и закрепленными долями квот. А более 20 единиц запаса осваиваются по договорам пользования в пределах рекомендованных объемов (РВ) и число таких пользователей теоретически не ограничивается. В сложившейся ситуации возникает возможность незаконной добычи ОДУемых видов, которые будут неизбежно прилавливаться при промысле неОДУемых ВБР. Данный вопрос, о снижении влияния HHH (незаконного, несообщаемого и нерегулируемого) промысла неоднократно поднимался представителями рыбодобывающих организаций на площадках научно-промысловых советов, правлении Росрыбакколхозсоюза, Общественном совете при Росрыболовстве.

Вариантом решения этой проблемы может стать введение ограничения промышленного рыболовства, а именно разрешить добычу водных биоресурсов, на которые не устанавливается общий допустимый улов, только тем пользователям, у которых есть закрепленные доли квот на ОДУемые виды, а остальные ВБР облавливать как прилов в определенном процентном соотношении.

В 2024 г. году по договору с Калининградским областным союзом рыболовецких колхозов (КОСРК) специалисты «АтлантНИРО» провели научное сопровождение промысла в Куршском и Калининградском (Вислинском) заливах с целью определения объемов прилова водных биологических ресурсов, на которые устанавливается ОДУ, при осуществлении добычи (вылова) водных биоресурсов ОДУ на которые не устанавливается.

В результате проведенных работ получены данные по видовому составу водных биологических ресурсов в промысловых уловах рыболовецких организаций Калининградского областного союза рыболовецких колхозов.

Соотношение видов ВБР Куршского залива, на которые устанавливается ОДУ и РВ, в уловах ставных сетей с шагом ячеи 40 мм отличается в разные месяцы в зависимости от специфики промысла по сезонам и времени сбора материала. Доля видов, на которые устанавливается ОДУ, по численности, колеблется от 10 до 98 %, по массе – от 14 до 98 %. Соответственно, доля видов, на которые устанавливается ОДУ не устанавливается, варьирует по численности – от 2 до 90 %, по массе – от 2 до 86 %. Доля ОДУ-емых видов в уловах ставных сетей с шагом ячеи 70 и 80 мм была близка к 100 %.

Соотношение видов водных биоресурсов Калининградского (Вислинского) залива, на которые устанавливается ОДУ и РВ, в уловах ловушек и ставных сетей с шагом ячеи 40 мм, 45 мм и 90 мм, также отличается в зависимости от сезона года. В ловушках, доля видов, на которые устанавливается ОДУ, по численности, колеблется от 39 до 59 %, по массе – от 41 до 68 %, в ставных сетях, с шагом ячеи 40 мм, аналогичные показатели колеблются от 66 до 88 %, по массе – от 66 до 92%, в ставных сетях, с шагом ячеи 90 мм, - от 90 до 100 %, по массе – от 97 до 100 %.

Очевидно, что в условиях заливов невозможно добывать (вылавливать) одни виды ВБР, на которые не устанавливается ОДУ, без прилова квотируемых видов биоресурсов. Сложившаяся система организации рыболовства требует изменений, а именно разработки предложения по внесению изменений в Правила рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна, которые бы позволили ограничить работу на промысле рыбодобывающих организаций, не имеющих доли квот на вылов ОДУ-емых видов рыб, тем самым снизить негативное влияние ННН-промысла.

Для определения и уточнения процента соотношения видов водных биоресурсов в промысловых уловах необходимо продолжить подобные исследования.

СТМ «Атлантида» завершил тралово-акустическую съемку для оценки биомассы и численности эксплуатируемых мелких пелагических видов рыб и изучению среды их обитания в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Гвинеи-Бисау. Научно-исследовательские работы (НИР) выполнялись в период с 01 по 13 февраля 2025 года в рамках действующего межправительственного соглашения между Российской Федерацией и Республикой Гвинеей-Бисау о сотрудничестве в области рыбного хозяйства, подписанного в апреле 2011 года.

Программа совместных исследований в ИЭЗ Гвинеи-Бисау была согласована 28 января 2025 года при заходе СТМ «Атлантида» на рейд порта Бисау (Гвинея-Бисау) в ходе Встречи экспертов Атлантического филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») и Национального института рыболовства и морских океанографических исследований Гвинеи-Бисау (INIPO) в министерстве рыболовства и морского хозяйства Республики Гвинея-Бисау.

На борту судна работали четыре бисайских специалиста INIPO: Fany Ture руководитель группы, заместитель начальника отдела изучения и планировании, Martinho Joaquim Gomes заместитель отдела ресурсов рыб и беспозвоночных, Amadeu Mendes de Almeida научный сотрудник, ихтиолог, Martinho Injai заместитель руководителя сектора выдачи лицензий.

Основные задачи научно-исследовательских работ состояли в следующем:

1. Выполнение тралово-акустической съемки для оценки биомассы и численности эксплуатируемых пелагических видов рыб.

2. Сбор данных для изучения биологических характеристик и размерно-возрастного состава мелких пелагических видов рыб.

3. Выполнение комплекса работ для изучения гидрометеорологических, океанологических и гидрохимических условий формирования повышенной биологической продуктивности вод в районе работ.

4. Сбор проб для изучения качественного и количественного видового состава фито-, зоо- и ихтиопланктона.

Наряду с научными исследованиями экспедиция проводила мониторинг работы иностранного рыболовного флота в районе Гвинеи-Бисау.

В ходе съемки выполнено 16 учетных пелагических тралений, промерено около 3,4 тыс. экз. рыб и беспозвоночных, подвержено биологическому анализу около 1,3 тыс. экз. рыб и беспозвоночных, взято 0,4 тыс. проб для определения возраста рыб. Выполнены 41 гидрологическая и 28 гидробиологических станций. Сделано около 1,5 тыс. гидрохимических анализов проб воды для определения растворенного кислорода, фосфатов, кремния, азота нитритного и pH, определены 80 проб на хлорофилл «а», взята 161 проба фитопланктона, зоопланктона и ихтиопланктона. Пройдено с акустическим сопровождением 665 морских миль.

По просьбе бисайской стороны 14 февраля 2025 года в ходе рабочей встречи с министром рыболовства и морского хозяйства Республики Гвинея-Бисау были представлена презентация и доклад о некоторых кратких результатах экспедиционных НИР в ИЭЗ Гвинеи-Бисау.

Сообщение вызвало интерес в связи с этим на встрече вместе с министром присутствовали ключевые фигуры министерства рыболовства и морского хозяйства Республики Гвинея-Бисау, а именно: генеральный директор промышленного рыболовства, советник министра, директор по вопросам статистики, начальник кабинета министра.

Краткие результаты океанологических работ

В ходе океанологических работ в ИЭЗ Гвинеи-Бисау выполнена 41 станция над шельфом и склоном ИЭЗ над глубинами от 16 до 1154 м. Зондирование пелагиали осуществлялось в слое от поверхности до дна или до глубины 1000 м. Сбор океанологических данных сопровождался отбором проб воды для анализа гидрохимических характеристик (содержание в воде растворенного кислорода, фосфатов, нитритов и силикатов).

В первой декаде - начале второй декады января 2025 г. океанологические условия в ИЭЗ Гвинеи-Бисау имели ряд особенностей. Для региона была характерна преимущественно широтная изменчивость температуры и долготная изменчивость солености воды над шельфом. Температура поверхности океана (ТПО) в районе НИР варьировала от 20,6 до 25,7°С, в поле ТПО прослеживались широтные адвекции (переносы) водных масс – теплые затоки с юга и холодные затоки с севера. Слой скачка температуры воды (сезонный термоклин) был хорошо выражен и располагался на глубинах 10-60 м, температура воды в нем падала в среднем на 9,3°С.

В прибрежной и внешней зонах шельфа ИЭЗ Гвинеи-Бисау шириной от 20 до 170 миль отмечалось существенное распреснение поверхностного слоя океана, характерное в целом для субэквториальных широт региона Западной Африки и происходящее под действием обильного речного стока. Наибольшая степень распреснения поверхностных океанических вод отмечалась к западу от архипелага Бижагош в зоне влияния стока полноводной реки Жеба (10°40'-11°20' с.ш.). Величины поверхностной солености в зоне влияния Жебы варьировали от 32,20 до 30,51 psu. Вторым подрайоном активного распреснения были воды у южной границы ИЭЗ Гвинеи-Бисау – величины поверхностной солености здесь изменялись от 32,70 до 31,09 psu. Формирование зон пониженной солености в этом подрайоне также связано с воздействием речного стока и переносом пресных вод на север из более южных районов (ИЭЗ Гвинейской Республики и Сьерра-Леоне).

Особенности распределения гидрохимических характеристик имели классические черты: концентрации растворенного кислорода и нитритов снижались, а концентрации фосфатов и силикатов закономерно увеличивались с глубиной. На глубинах 350-450 м ожидаемо был отмечен так называемый промежуточный слой кислородного минимума. Концентрации основных биогенных элементов (соединений, участвующих в продуцировании органического вещества – фосфаты, силикаты) были минимальными в фотическом слое 0-100 м (слой в океане, куда активно проникает солнечный свет и идет фотосинтез).

Анализ собранных в ходе НИР данных позволил выделить несколько типов водных масс, участвующих в формировании водного баланса района Гвинеи-Бисау: поверхностная водная масса (слой 0-50 м, с большим разнообразием термохалинных характеристик, более пресная в верхнем 3-5 м слое); трансформированная южно-атлантическая центральная водная масса (слой 100-250 м); переходная водная масса между северо- и южно-атлантической центральными водными массами (на глубинах от 400 до 600-700 м); переходная водная масса между антарктической и субарктической промежуточными водными массами (на глубинах более 800-1000 м).

Краткие результаты ихтиологических работ

Всего в ИЭЗ Гвинеи-Бисау идентифицированы 41 вид рыб и 13 таксонов беспозвоночных. Суммарный вылов составил 3536 кг. Средний вылов за 30-минутное траление составил 191 кг.

Основу видового состава в суммарном вылове формировали следующие виды: сцифоидные медузы (стрекающие) – 49%; африканский вомер (20%) длиной 18-29 см, модой 24 см; западноафриканская ставрида (10%) длиной 18-44 см, c двумя модальными классами 24 и 27 см; плоская сардинелла (8%) длиной 14,0-30,5 см, c двумя модальными классами 25,0 и 27,0 см; золотистый каранкс (3%) длиной 25-45 см, c модальной группой 27-28 см; африканская илиша (2%) длиной 9,5-22,0 см, модой 18,0 см; африканская скумбрия (2%) длиной 26-37 см, модой 29 см; гладкая лихия (2%) длиной 24-38 см, модой 29 см; обыкновенная рыба-сабля (1%) длиной 15-80 см, модой 50 см; пеламида (1%) длиной 41-61 см, модой 43 см; другие виды ВБР – 2%.

Уловы основных водных биологических ресурсов за 30-минутное траление составили: сцифоидные медузы (стрекающие) – 867 кг; африканский вомер – 52 кг; западноафриканская ставрида – 45 кг; плоская сардинелла – 42 кг; золотистый каранкс – 11 кг; африканская илиша – 32 кг; африканская скумбрия – 8 кг; гладкая лихия – 8 кг; обыкновенная рыба-сабля – 11 кг; пеламида – 6 кг/траление.

Выловленные беспозвоночные организмы относились к крабам и крабоидам, стрекающим, каракатицам, мшанкам, оболочникам и кальмарам.

В суммарном вылове беспозвоночных организмов важное значение также имели следующие виды: малый летающий кальмар (0,03%) длиной мантии 4,6-10,6 см, модой 6 см; актиноптилум (0,1%). Их уловы за 30-минутное траление составили 0,4 и 0,8 кг/траление соответственно.

В целом программа НИР в ИЭЗ Гвинеи-Бисау выполнена в полном объеме.

На прошедшей неделе комиссия Западно-Балтийского территориального управления Росрыболовства, осуществляющая контроль за выполнением работ по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов, провела обследование технической готовности производственных мощностей экспериментального рыбоводного цеха Атлантического филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО»).

В конце 2024 г. – начале 2025 г. в экспериментальном рыбоводном цехе были выполнены ремонтные работы, модернизировано рыбоводное оборудования без увеличения производственных мощностей, которые ранее, летом 2024 г., были увеличены с 50 до 76 тыс. шт. молоди сига массой 1 г.

За последние три года «АтлантНИРО» осуществлял выпуск молоди сига в Куршский залив Балтийского моря как в целях компенсации ущерба, наносимого хозяйственной деятельностью организаций, осуществляющих строительную и мелиоративную деятельность в регионе, так и с целью пополнения природной популяции ценного промыслового вида для сохранения биологического разнообразия водоема, обеспечения стабилизации состояния популяции сига и устойчивого его промысла.

Кроме работ по искусственному воспроизводству молоди сига на базе рыбоводного цеха сотрудниками сектора аквакультуры и пресноводных водоёмов проводятся прикладные научно-исследовательские работы. У выращиваемой молоди сига изучаются морфофизиологические, гематологические, ихтиопатологические и микробиологические показатели, совершенствуется биотехнических процесс для повышения качества молоди и минимизации потерь в процессе ее выращивания. Осуществляются и иные экспериментальные исследования.

Так, в прошедшем году нами были выполнены работы по искусственному воспроизводству кумжи - одного из перспективных объектов рыбоводства, промышленного и любительского рыболовства в Калининградской области. Значимой особенностью кумжи является то, что она способна менять свой образ жизни в течение онтогенеза. Проходная рыба может осесть в реке после нереста и наоборот, ручьевая оседлая форма способна выходить в море и коренным образом менять свой ареал, объекты питания, темпы роста и прочее.

Эксперимент был поставлен по следующему плану:

- выбор наиболее перспективного и удобного с точки зрения логистики водоёма;

- отлов потенциальных производителей кумжи, доставка рыбоводный цех «АтлантНИРО»;

- выдерживание производителей, проведение профилактических мероприятий и попытка гормональной стимуляции кумжи;

- прижизненное получение и оплодотворение икры;

- закладка икры на инкубацию;

- получение жизнеспособного потомства в искусственных условиях.

Ручьевая форель, р.Витушка Кумжа, проходная форма, Куршская коса

Рыба была отловлена на реке Витушка, в живом виде перевезена в рыбоводный цех «АтлантНИРО». Производилась бонитировка кумжи и профилактические мероприятия по предупреждению заболеваемости.

Отлов кумжи на реке Витушка Процесс бонитировки

Рыба выдерживалась в УЗВ в условиях отрицательного градиента температур с 18 до 7 ℃. Температура в УЗВ была несколько выше, чем в реке Витушка, однако предпринимались попытки минимизировать различия в условиях содержания дабы получить положительный результат. В течение всего периода выдерживания, кормления рыбы не было, однако эмпирическим путем было установлено, что в сумеречных условиях все рыбы, вне зависимости от размера, собирали живой корм (беспозвоночных) с поверхности бассейнов. Это свидетельствует о возможности формирования маточного стада кумжи поздних возрастов, однако необходим подбор живых кормовых объектов либо комбинированного корма положительной плавучести, который позволит поддерживать кумжу в приемлемом физиологическом состоянии.

В результате четырехмесячного выдерживания потенциальных производителей кумжи, удалось добиться созревания как самцов, так и самок. При этом в экспериментальном порядке часть самок и самцов были инъецированы сурфагоном.У созревших самок была взята икра, произведено оплодотворение икры сухим способом. Далее следовало набухание икры в емкости с водой и ее промывка, икра была уложена в модифицированный инкубационный аппарат Вейса при температуре 7,7 ℃. В течение нескольких дней наблюдалось развитие оплодотворенной икры, присутствовал штучный отход.

Взятие половых продуктов и осеменение икры

В результате проделанной работы сделано предварительное заключение, что возможность искусственного воспроизводства кумжи в Калининградской области реальна, требуются дальнейшие экспериментальные работы. Кроме того, необходимо выполнять регулярный мониторинг рек, потенциально пригодных для обитания кумжи. В дальнейшем возможно формирование небольшого маточного стада в УЗВ для проведения более длительных исследований.

12 февраля 2025 г. в Атлантическом филиале ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») прошла отчетная сессия Ученого совета по результатам выполнения научно-исследовательских работ в 2024 г.

В заседании отчетной сессии, которое вёл заместитель директора-руководитель Атлантического филиала К.В. Бандурин, принимали участие научный директор ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» О.А. Булатов, начальник отдела морских рыб европейских морей Центрального института С.Ю. Леонтьев, представители Западно-Балтийского территориального управления Росрыболовства, Калининградского областного союза рыболовецких колхозов, Агентства по рыболовству Калининградской области, Калининградского государственного технического университета, Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области, сотрудники института.

Всего в ходе сессии было заслушано 12 докладов по результатам исследований водных биологических ресурсов и среды их обитания в пресноводных водоёмах Калининградской области, Куршском и Калининградском (Вислинском) заливах, Балтийском море, океанических районах Атлантики и Юго-Восточной части Тихого океана.

В обзорном докладе о результатах исследований в рамках Большой африканской экспедиции было отмечено, что за период сентябрь-декабрь 2024 г. выполнены в полном объеме четыре запланированных съемки в водах трех африканских государств (Марокко, Мавритания, Гвинейская Республика). В ходе исследований осуществлён большой объем биологических и океанологических наблюдений. Отмечено заметное снижение индексов численности европейских ставриды и сардины. В то же время съемки обнаружили чрезвычайно многочисленные поколения западноафриканской ставриды. Поскольку западноафриканская ставрида и атлантическая скумбрия совершают сезонные миграции между водами Мавритании и Марокко, можно рассчитывать на сохранение удовлетворительного состояния сырьевой базы и улучшения условий пелагического промысла в обоих районах. В Гвинейской Республике значительная часть уловов учетных тралений состояла из таких ценных в коммерческом отношении видов рыб, как каранкс, сериола, круглая ставрида, европейский хек и других. Возможность использования сырьевой базы районов исследований подтверждается значительным количеством работающих здесь иностранных, главным образом китайских, судов.

В докладе по исследованиям в Балтике, заливах и пресноводных водоёмах было констатировано, что в 2024 г. выполнены две съемки в Балтийское море (донная и тралово-акустическая), проведен в полном объеме комплекс исследований в Куршском и Вислинском (Калининградском) заливах, а также во внутренних водоемах Калининградской области, включающий гидрологические, гидрохимические и гидробиологические исследования. В настоящее время можно отметить, что запас трески в Балтийском море находится на минимальном уровне с начала истории наблюдений. Пелагические виды рыб – шпрот (килька) и сельдь балтийская (салака), наиболее востребованные отечественным промыслом, фиксируются в биологически безопасных пределах, при этом их промысловый запас в последние годы также снизился. Запас камбалы речной в Балтике находится в хорошем состоянии, однако этот ресурс слабо востребован промыслом. Запасы водных биоресурсов заливов находятся на среднемноголетнем уровне, что позволяет вести стабильное рыболовство.

В докладе о деятельности лабораторного центра «АтлантНИРО» было сказано, что Центр успешно прошел три проверки по расширению области аккредитации и подтверждению компетенции. Область аккредитации была расширена на 43 метода, в том числе на методы, которые требуют использования приборов, полученных Атлантическим филиалом в последние годы (спектрометра с индуктивно-связанной плазмой, автоматического анализатора ртути, спектрофотометра Specord, автоматического титратора). Сотрудники центра вели постоянный мониторинг среды обитания водных биологических ресурсов Балтийского моря, Куршского и Калининградского (Вислинского) заливов и пресноводных водоёмов Калининградской области, а также исследовали качество и безопасность водных биоресурсов и продуктов их переработки на основании законодательства Российской Федерации.

В обобщающем докладе по технологическим исследованиям были выделены следующие направления: разработка нормообразующих показателей для сушено-вяленой продукции из рыб Западного рыбохозяйственного бассейна; разработка рецептуры полуфабрикатов, обогащенных белково-липидными комплексами криля с использованием белковых гидролизатов; определение криоскопической температуры соленой рыбы при использовании различных стабилизирующих добавок и солезаменителей; разработка научно-обоснованных рекомендаций по применению актуальных данных по характеристикам качества и усовершенствованных подходов к оценке хранимоспособности натуральных рыбных консервов и натуральных рыбных консервов с добавлением масла; разработка промежуточной редакции проекта межгосударственного стандарта ГОСТ 7454 - «Консервы из бланшированной, подсушенной или подвяленной рыбы в масле. Технические условия» и проекта инструкции по производству рыбы горячего копчения. Была отмечена важность работы в рамках подкомитета «Западный рыбохозяйственный бассейн» межгосударственного технического комитета «Рыбные продукты, пищевые, кормовые, технические и упаковка», действующего на базе Центра технологии переработки ВБР АтлантНИРО.

Также были заслушаны другие сообщения по некоторым направлениям деятельности Атлантического филиала.

По итогам отчётной сессии лучшими были признаны доклады:

- Гербера Е.М. Результаты исследований в рамках Большой африканской экспедиции в 2024 г.

- Касаткиной С.М. Ключевые аспекты и перспективы расширения российских ресурсных исследований и промысла в конвенционном районе АНТКОМ.

- Голубковой Т.А. О результатах работы центра водных биоресурсов Западного рыбохозяйственного бассейна в 2024 г.

Все доклады вызвали большой интерес у присутствующих, было задано много уточняющих вопросов. По окончанию докладов прошло их обсуждение. В целом работа отчетной сессии получила высокую оценку как со стороны приглашенных участников, так и со стороны сотрудников филиала.

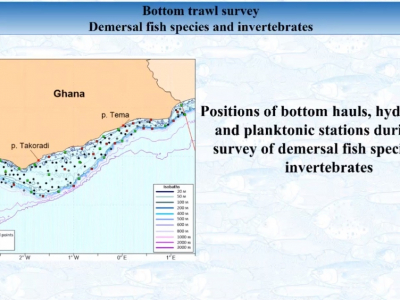

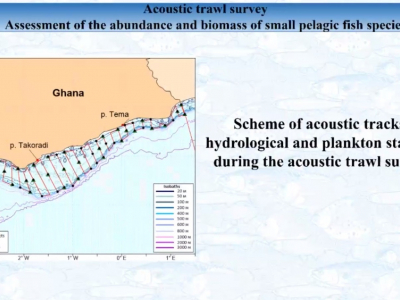

13 февраля 2025 г. в Атлантическом филиале ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») в формате видеоконференцсвязи состоялась встреча экспертов АтлантНИРО и Министерства рыболовства и развития аквакультуры Республики Гана (MoFAD) с целью согласования предварительной программы совместных исследований в зоне Ганы в ходе Большой африканской экспедиции 2024-2026 гг.

Российскую делегацию возглавлял заместитель директора – руководитель Атлантического филиала Константин Викторович Бандурин. Делегацией Республики Гана руководила Юнис Офоли Анум, заместитель директора Управления исследованиями, статистикой и информацией MoFAD.

В ходе встречи ученые двух стран обсудили задачи предстоящих совместных экспедиционных научно-исследовательских работ, которые сводятся к следующему:

- Выполнение тралово-акустической съемки для оценки биомассы и численности мелких пелагических видов рыб.

- Выполнение учетной траловой съемки для оценки биомассы демерсальных водных биологических ресурсов.

- Сбор данных для изучения биологических характеристик и размерно-возрастного состава демерсальных и пелагических видов рыб и беспозвоночных.

- Выполнение комплекса работ для изучения гидрометеорологических, океанологических и гидрохимических условий формирования зон повышенной биопродуктивности вод в районе работ.

- Сбор проб для изучения качественного и количественного видового состава фито-, зоо-, ихтиопланктона.

- Осуществление акустического сопровождения траловой съемки демерсальных видов в виде систематической регистрации акустического индекса «NASC» (относительных значений плотности, м2/миля2).

Российская сторона предложила выполнить на российском НИС «Атлантида» две съемки в водах Республики Гана в феврале - апреле 2025 г.:

- тралово-акустическую съемку по оценке биомассы мелких пелагических рыб со сбором данных о среде их обитания;

- учетную траловую съемку для оценки биомассы демерсальных водных биологических ресурсов.

Представители Ганы выразили большую заинтересованность в проведении предлагаемых исследований, в целом одобрив представленную российской стороной программу.

Гана не имеет собственных исследовательских судов, что ограничивает возможности для проведения наблюдений за морской экосистемой. Предложенные российской стороной научно-исследовательские работы смогут внести вклад в улучшение мониторинга морской среды, оценки запасов рыбы и анализа влияния изменения климата.

Несколько уточняющих вопросов по деталям проведения съемок стороны договорились обсудить в рабочем порядке.

Встреча ученых Ганы и России прошла в исключительно дружественной и доброжелательной обстановке.

Справочно: Рыбохозяйственные исследования в Гане являются важным направлением для обеспечения устойчивого развития рыболовства, играющего ключевую роль в экономической и продовольственной безопасности страны. На долю морского рыболовства приходится около 80% общего улова, включая такие виды как сардины и анчоусы.

Представители Атлантического филиала ГНЦ РФ ВНИРО («АтлантНИРО»), Бандурин К.В., заместитель директора – руководитель, и Теплинская А.В., начальник отдела международного сотрудничества, в составе российской делегации приняли участие в 7-й международной рыбохозяйственной выставке «Halieutis», прошедшей в г. Агадире (Марокко, 5-6 февраля 2025 г.).

Салон Halieutis — это крупнейшая международная выставка под патронажем короля Марокко Мохаммеда VI, посвящённая рыболовству, переработке морепродуктов и аквакультуре, которая каждые два года объединяет на своей площадке представителей рыболовного флота, перерабатывающей промышленности, научных институтов и государственных организаций с целью изучить возможности нахождения инновационных решений, обмена последними достижениями и определения курса на устойчивую эксплуатацию океанов.

В мероприятии приняли участие более 523 экспонентов из 54 стран, включая новых участников из Южной Кореи, Великобритании, Индии и Омана. Российская Федерация также представила свой национальный павильон.

На стенде ВНИРО была представлена информация о ходе работы Большой африканской экспедиции, а также дальнейших планах работ в прибрежных государствах Африки в Атлантическом и Индийском океанах.

Директор ВНИРО Колончин К.В и директор «АтлантНИРО» Бандурин К.В. встречают официальных лиц у стенда ВНИРО, посвященного Большой Африканской Экспедиции

С момента старта экспедиции усилиями двух судов ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО», СТМ «Атлантида» и СТМ «Атлантниро», выполнены в полном объеме четыре запланированные съемки в водах трех африканских государств. В настоящее время суда завершают выполнение научно-исследовательских работ в зонах Марокко и Гвинеи-Бисау.

Директор ВНИРО Колончин К.В. докладывает руководителю Росрыболовства Шестакову И.В. о ходе выполнения работы Большой Африканской Экспедиции

В рамках работы выставки специалистам «АтлантНИРО» удалось пообщаться с руководством научно-исследовательских институтов Марокко, Мавритании и Республики Гвинеи.

Так, генеральный директор Научно-исследовательского института рыбохозяйственных исследований Марокко (НИРИ) Абдельмалек Фараж подчеркнул важность продолжения выполнения совместной съемки пополнения запасов пелагических рыб в атлантической рыболовной зоне Марокко, а также завершения работ по подготовке сборника совместных статей.

Директор Мавританского института океанографических исследований и рыболовства (ИМРОП) Мохаммед Эль Хафед Эживен выразил благодарность заместителю директора – руководителю «АтлантНИРО» Бандурину К.В. за проделанные совместные работы в зоне Мавритании, отметив, что собранные и переданные мавританской стороне данные представляют ценность и, несомненно, будут способствовать эффективному управлению экосистемами ИЭЗ Мавритании.

Представители АтлантНИРО Бандурин К.В., заместитель директора – руководитель, Теплинская А.В., начальник отдела международного сотрудничества, директор ИМОП Мохаммед Эль Хафед Эживен и генеральный директор НИРИ Абдельмалек Фараж.

Заместитель директора ИМРОП Мохаммед Эльмустафа Бузума высоко оценил практическое сотрудничество между учеными «АтлантНИРО» и ИМРОП в ходе выполнения совместных съемок, отметив значимый вклад российских ученых в части обучения и подготовки молодых специалистов ИМРОП, учувствовавших в выполнении совместных работ на российских научно-исследовательских судах, а также обратился к руководителю Атлантического филиала Бандурину К.В. с просьбой принять мавританского специалиста в «АтлантНИРО» на прохождение двухнедельной стажировки в отделе со специалистами по проведению акустических съемок для оценки морских промысловых биомасс с целью повышения профессиональных навыков в оценке запасов с использованием акустических методик.

Бандурин К.В., заместитель директора – руководитель, Теплинская А.В., начальник отдела международного сотрудничества, заместитель директора ИМРОП Мохаммед Эльмустафа Бузума и руководитель представительства Росрыболовства в Мавритании Попов В.Б.

Представители Национального Центра научных исследований Буссуры (далее – CNSHB) также отметили неоценимый вклад совместных научно-исследовательских работ в водах Гвинейской Республики. В дальнейшем полученные данные будут использоваться для оценки и управления запасов. В свою очередь, директор «АтлантНИРО» выразил идею разработки и создания совместного сборника статей ученых двух стран по результатам научно-исследовательских работ, выполненных в водах Гвинейской Республики. Представители CNSHB с позитивом отнеслись к предложенной идеи.

Специалисты АтлантНИРО и представители гвинейского центра CNSHB

Национальный координатор Центра сетей по отраслевому росту в Камеруне др. Йонга Бакалаг Симон Франсуа, отметил важность проведения предстоящих научно-исследовательских работ в водах Камеруна, особо подчеркнув, что такие исследования позволят оценить текущие состояние водных биологических ресурсов, с тем, чтобы камерунская сторона могла рационально управлять запасами и привлекать новые инвестиции в отрасль.

Представители «АтлантНИРО» и Национальный координатор Центра сетей по отраслевому росту в Камеруне др. Йонга Б. С. Франсуа обсуждают цели и задачи Большой Африканской Экспедиции

Кроме того, директор «АтлантНИРО» Бандурин К.В., пользуясь случаем, вручил руководителю представительства Росрыболовства в Мавритании Попову В.Б. памятный знак за участие в подготовке, организации и проведении масштабных научных исследований водных биологических ресурсов Атлантического и Индийского океанов.

Директор «АтлантНИРО» вручает памятный знак руководителю представительства Росрыболовства в Мавритании

Салон Halieutis 2025 подтвердил свой статус ключевой международной платформы для обмена опытом, установления партнёрств и продвижения инноваций в рыболовном секторе. Это мероприятие также подчеркнуло стремление Марокко стать лидером в области устойчивого рыболовства на африканском и мировом уровнях.

Справочно: Рыболовный сектор играет ключевую роль в экономике Марокко, обеспечивая около 1,1% ВВП страны и создавая более 261 000 рабочих мест. В 2024 году объём производства морепродуктов составил 1,42 миллиона тонн, а экспорт принёс доход в 31 миллиард дирхамов.