Super User

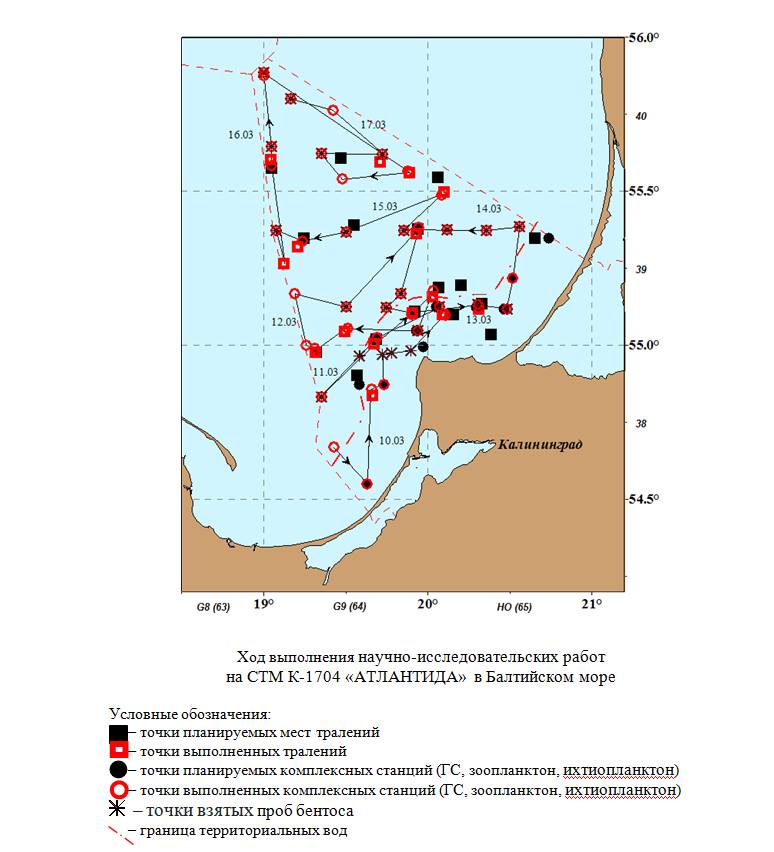

Атлантическим филиалом ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») в период 7 - 21 марта 2022 г. выполнена научно-исследовательская экспедиция на судне СТМ «Атлантида» в юго-восточной части Балтийского моря. В рамках экспедиции проведена учетная траловая съемка демерсальных рыб в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) и территориальном море России 26 подрайона ИКЕС Балтийского моря.

Основные задачи экспедиции:

- учет демерсальных рыб (треска, камбала речная);

- оценка размерно-возрастного состава донных рыб, их распределения, биологического состояния и условий воспроизводства;

- исследование среды обитания водных биоресурсов.

В ходе работ выполнено 16 контрольных донных тралений, в результате которых получены современные данные по распределению и численности трески и речной камбалы в российской зоне Балтийского моря.

Наблюдения показали, что в марте 2022 г. улучшения кислородного режима придонных вод в глубоководной части акватории в сравнении с 2021 г. не произошло. На обширной акватории с глубинами более 85-90 м концентрации растворенного в воде кислорода в придонном слое характеризовались сублетальными и летальными для биоты моря значениями и не превышали 0,5 мл/л. Ожидаемо треска и камбала в уловах контрольных тралений, выполненных в диапазоне глубин 90-104 м отсутствовала или была представлена штучно. Значимые уловы трески и камбалы наблюдались в диапазоне глубин 42-85 м.

Предварительные результаты учетной траловой съемки в ИЭЗ и территориальном море РФ в марте 2022 г., как и в 2021 г. свидетельствуют о сохранении негативного состоянии популяции трески, для которой характерно в последние годы доминирование мелкоразмерных особей. Так по результатам проведенных работ доля рыб размерной группы более 35 см (промысловый размер) составила менее 30 %. Популяция речной камбалы, как показали настоящие исследования, напротив, находится в устойчивом состоянии. В 2022 г. отмечено формирование плотных нерестовых скоплений на свале глубин в диапазоне 75-81 м, что является позитивным фактором для успешности нереста данного вида в текущем году.

В целом в течение рейса для изучения биологических характеристик рыб, океанологических и гидрохимических условий среды; условий нереста, кормовой базы рыб и других экологических характеристик промысловых популяций выполнено:

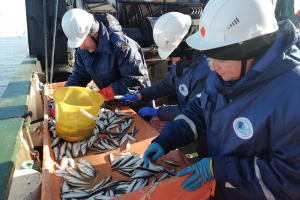

- промер 10867 экз. рыб, включая треску, камбалу речную, сельдь балтийскую (салаку), шпрот (кильку); биологический анализ 3571 экз., собрано проб на возраст 1522 пар отолитов, проб для трофологических исследований - 1155.

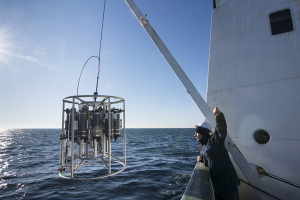

- выполнена гидрологическая съемка акватории - 42 гидрологические станции.

- отобраны пробы зоо- и ихтиопланктона, макрозообентоса на 23 станциях.

- заморожены пробы для паразитологических и технологических исследований.

Пробы доставлены в береговые лаборатории для камеральной обработки.

Задачи экспедиции СТМ К-1704 «Атлантида» выполнены в полном объеме, в том числе и в рамках международной учетной траловой донной съемки Балтийского моря по программе ИКЕС. Результаты съемки будут использованы для прогноза вылова ВБР на 2024 г. и последующие годы.

22 марта отмечается Международный день Балтийского моря. Решение об учреждении этого дня было принято в 1986 году на 17 заседании Хельсинкской Конвенции (ХЕЛКОМ). А дата 22 марта выбрана в связи с тем, что в этот день в 1974 году была подписана сама эта конвенция.

Сегодня Балтийское море — важнейший транспортный коридор, связывающий Россию, Европу и Азию. Оно омывает берега России, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Германии, Дании, Швеции и Финляндии.

Водные биоресурсы Балтийского моря были всегда востребованными для промышленного рыболовства, благоприятные климатические и гидрологические условия способствовали круглогодичному лову рыбы, близость районов промысла от береговых предприятий переработки и сбыта продукции, имели большое значение в экономике прибалтийских стран, что обусловило необходимость проведение научно-исследовательских работ в регионе.

Начало отечественных исследований в Балтийском море было положено в 1949 г. с созданием Балтийского филиала ВНИРО. В 1956 г. была сформирована лаборатория Балтийского моря, где проводились исследования по биологии, распределению, условиям воспроизводства и промыслу рыб, а также велись гидрологические, гидробиологические и другие наблюдения, определяющие как состояние сырьевых ресурсов, так и возможности их эффективного промыслового использования.

С 1973 г. по 1991 г. исследования по экологии и состоянию рыбных ресурсов Балтики проводились в Балтийском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства (БалтНИИРХ) в г. Рига (Латвия).

В 1991 г. в «АтлантНИРО» были возобновлены комплексные научно-исследовательские работы в Балтийском море. В состав лаборатории, в соответствии с ее задачами, вошли опытные специалисты, которые продолжили исследования в области оценки состояния запасов, пространственно-временного распределения, питания и пищевых взаимоотношений рыб, условий их воспроизводства, океанологии. Проводимые исследования являются основой краткосрочного и среднесрочного прогнозирования возможного российского вылова рыбы в Балтийском море, а также необходимы для защиты интересов России на международном уровне.

Как и много лет назад рыболовство в Балтийском море является важным источником снабжения рыбой населения как минимум трёх субъектов Российской Федерации (Калининградской области, г. Санкт-Петербург и Ленинградской области). Ежегодный российский вылов основных промысловых видов рыб в Балтийском море за период варьировал от 35 до 74 тыс. т и в среднем составил около 48 тыс. т в год. При условии полного освоения российской квоты по основным промысловым видам рыб годовой вылов отечественных рыбодобывающих организаций в настоящее время может достигать 80 тыс. т.

Российский промысел в Балтийском море нацелен на такие объекты, как треска, сельдь балтийская (салака), шпрот (килька) и речная камбала.

Современную основу сырьевых ресурсов составляют шпрот (килька) и сельдь балтийская (салака).

На рубеже начала 90-х годов экосистема Балтийского моря «перешла» в новое качественное состояние. Основными причинами режимного сдвига в экосистеме Балтики, наряду с прессом промысла, явились изменения абиотических условий среды, прежде всего потепление климата и распреснение моря. Как следствие, произошли изменения в структуре биотической компоненты.

В настоящее время - период 1991-2021 гг. - происходит адаптация водных биологических ресурсов к новому качественному состоянию экосистемы. Отмечается возросшее и, часто, неблагоприятное влияние условий среды на гидробионты, их нерест, выживаемость потомства, нагула и т.д.

Наиболее выраженное негативное влияние факторов среды отмечено для запаса трески, которое сохранится и в ближайшей перспективе. Результаты исследований Атлантического филиала «ВНИРО» («АтлантНИРО») свидетельствуют о тенденциях снижения темпов роста и более раннего созревания трески восточного запаса. При неизменных текущих абиотических условиях среды ожидается их позитивное влияние на развитие теплолюбивых, эвригалинных, мелкоразмерных видов рыб, в первую очередь для популяции шпрота, в меньшей степени для сельди.

Федеральное агентство по рыболовству, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (далее – ФГБНУ «ВНИРО»), Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (Атлантический филиал) (далее – ФГБНУ «ВНИРО» (Атлантический филиал)) при участии Администрации муниципальном образовании «Полесский муниципальный округ» уведомляет о проведении общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) по объектам государственной экологической экспертизы по документации:

«Материалы общего допустимого улова в районе добычи (вылова) водных биологических ресурсов во внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации и Каспийском море на 2023 г. (с оценкой воздействия на окружающую среду). Часть 1. Рыбы морей европейской части России».

Наименование намечаемой деятельности: обоснование объемов общего допустимого улова водных биологических ресурсов.

Цель и место намечаемой деятельности – регулирование добычи (вылова) водных биологических ресурсов в соответствии с обоснованиями общего допустимого улова в морских водах Российской Федерации (Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов») (Западный рыбохозяйственный бассейн) с учетом экологических аспектов воздействия на окружающую среду.

Заказчик – Федеральное агентство по рыболовству:

ОГРН 1087746846274, ИНН 7702679523; 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12; тел.: 8 (495) 6287700, факс: +7 (495) 9870554, +7 (495) 628-19-04,e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript..

Представитель заказчика – Западно-Балтийское территориальное управление Росрыболовства, 236022, г. Калининград, ул. Кирова, 17, тел. +7 (4012) 992-220, факс: +7 (4012) 992-221, e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript..:

ОГРН 1073905021838, ИНН 3904090780; Контактное лицо: Косолапова Н.И., тел. +7 (4012) 992-225, e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript..

Исполнитель – ФГБНУ «ВНИРО», г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 17, тел.: +7(499) 264-9387; ФГБНУ «ВНИРО» (Атлантический филиал), г. Калининград, ул. Дм. Донского, 5, тел. 8 (4012) 215-645.

ОГРН 1157746053431, ИНН 7708245723; 236022, Контактные лица:Архипов А.Г., Голубкова Т.А., тел. +7 (4012) 925-519, e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript..

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений – Администрация муниципального образования «Полесский муниципальный округ»: 238630, Калининградская область, г. Полесск, ул. Калининградская, д. 38, тел. +7 (40158) 3-55-50, факс: +7 (40158) 3-00-10, e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.. Контактное лицо: Ткаченко О. Е., тел. +7 (40158) 3-55-50.

Общественные слушания по вышеуказанной документации состоятся 12 апреля 2022 г. в 14.30 в актовом зале ФГБНУ «ВНИРО» (Атлантический филиал) по адресу: г.Калининград, ул. Дм. Донского, д. 5.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с момента доступности вышеуказанной документации,– 23 марта 2022 г., по 2 мая 2022 г.

Форма общественного обсуждения – общественные слушания. Форма представления замечаний – письменная. Общественные слушания в муниципальном образовании «Полесский муниципальный округ» проводятся по согласованию с заинтересованными муниципальными образованиями Калининградской области.

С документацией «Материалы общего допустимого улова в районе добычи (вылова) водных биологических ресурсов во внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации и Каспийском море на 2023 г. (с оценкой воздействия на окружающую среду). Часть 1. Рыбы морей европейской части России» можно ознакомиться в сети интернет на сайте ФГБНУ «ВНИРО» (Атлантический филиал) http://www.atlant.vniro.ru, с 23 марта по 22 апреля.

Замечания и предложения по экологическим аспектам намечаемой деятельности можно направить в письменной форме с 23 марта 2022 г. по 2 мая 2022 г., по адресу:

Администрация муниципального образования «Полесский муниципальный округ»: 238630, Калининградская область, г. Полесск, ул. Калининградская, д.38, в том числе в электронном виде на электронный адрес: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript..

ФГБНУ «ВНИРО» (Атлантический филиал), 236022, г. Калининград, ул. Дм. Донского, 5, илив формате электронной копии на электронный адрес: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript..

На днях не стало старейшей сотрудницы нашего института, проработавшей здесь ровно 60 лет.

Баркова Наталья Александровна

23.04.1944-03.03.2022 г.

Наталья Александровна пришла в наш институт в марте 1962 года, когда он еще назывался Балтийским научно-исследовательским институтом рыбного хозяйства и океанографии (БалтНИРО). Будучи старшим лаборантом, она одновременно училась на ихтиологическом факультете Калининградского технического института рыбной промышленности и хозяйства (КТИРПиХ), который закончила в 1968 году. Всю свою жизнь она проработала в подразделениях, занимающихся изучением экологии и состояния запасов рыб Центрально-Восточной Атлантики, пройдя путь до старшего научного сотрудника – руководителя группы оценки запасов и долгосрочного прогнозирования.

На ней лежала основная часть камеральных исследований, обеспечивающих реализацию методик оценки запасов пелагических рыб Северо-Западной Африки. Именно она осуществляла весь цикл работ по прогнозированию как состояния запасов, так и промысловых ситуаций для этого региона. При жизни Наталья Александровна являлась признанным экспертом в области чтения возраста сельдеобразных рыб Африки и принимала участие в тематических рабочих группах ФАО по стандартизации соответствующих методик. Участвовала в морских экспедициях, в межгосударственных переговорах по вопросам регулирования промысла в водах Западной Африки. Ежегодно составляла рекомендации по размещению промыслового усилия, расчетам величины допустимого вылова и прогнозных оценок динамики эксплуатируемых популяций, необходимых для планирования деятельности отечественного флота в ЦВА и обеспечения международно-правовой основы промысла. Результаты многолетней работы Натальи Александровны Барковой имели решающее значение при формировании принципов и норм рационального использования рыбных ресурсов Восточной Атлантики, признавались международными и национальными научно-исследовательскими организациями в качестве источников информации для определения оптимальных режимов промысла. Им неизменно отдавался приоритет перед данными других стран и институтов в ходе расчетов и согласования величин допустимого вылова Рабочими группами ФАО. В значительной степени благодаря исследованиям Н.А. Барковой рыбный промысел России продолжается в этом регионе даже на фоне высокой степени эксплуатации рыбных запасов.

За большой вклад в науку Наталья Александровна Баркова награждена несколькими ведомственными наградами. Память о Н.А. Барковой, коллеге, товарище и известном учёном останется в наших сердцах.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойной.

Сотрудники Атлантического филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») в феврале 2022 года провели научный мониторинг пелагических и донных уловов основных промысловых видов рыб Балтийского моря на объектах крупнейших рыбодобывающих организаций региона.

Отличительной особенностью января и февраля 2022 года стала череда циклонов - «Надя», «Вера», «Зейнап» и др., сопровождавшиеся сильными порывистыми ветрами и высокими волнами в Балтийском море. Погодные условия на протяжении отдельных периодов времени значительно затрудняли или даже вовсе препятствовали работе судов на промысле и, как следствие, осложняли сбор биостатистических данных наблюдателями. Но между ураганами суммарно все же было больше благоприятных для работы дней, в которые рыболовецкий флот выходил в море, и наблюдатели собрали большое количество материалов.

Как и в предыдущие годы, в исследуемый период времени уловы на пелагическом промысле характеризовались преобладанием шпрота. Его доля составила 94,4%, на сельдь балтийскую приходилось 7,6% уловов. Прилов трески и камбалы был менее 0,1% от общего вылова.

Наибольшие уловы шпрота отмечены в глубоководной части российской акватории 26-го подрайона с глубинами 90-100 м. Уловы состояли из рыб длиной 8,0-15,5 см. Максимальный за период работ вылов сельди, при ведении специализированного промысла, зафиксирован на мелководье статистического квадрата ИКЕС 38G9 с глубинами 25 м. В уловах встречалась сельдь размерами 10,0-28,0 см.

Молодь сельди встречалась на всей акватории промысла, однако наиболее многочисленной была в районах с глубинами 25-65 м, в уловах шпрота, наоборот, молодь присутствовала в незначительном количестве. Проведенная на Рабочей группе ИКЕС (WGBFAS) в 2021 г. оценка численности пополнения этих видов рыб показала, что поколение сельди 2021 г. ожидается ниже среднемноголетнего значения, у шпрота эта величина находится на среднемноголетнем уровне.

Физиологические параметры рыб были типичными для данного времени года: шпрот и сельдь слабо питались, ожирение их было незначительным.

При ведении донного тралового лова в ИЭЗ и территориальном море России 26 подрайона ИКЕС Балтийского моря основным объектом промысла, как и в 2021 г., была речная камбала (около 88% от улова). Небольшие уловы трески были обусловлены общим депрессивным состоянием запаса и широкой зоной гипоксии глубже 70-75 м. Поэтому основная акватория промысла судов охватывала районы с глубиной менее 75 м. Уловы речной камбалы в I квартале 2022 г. соответствовали уровню 2021 г. и были почти в 7 раз выше аналогичных показателей февраля 2019 г. (в первом квартале 2020 г. донный траловый промысел не велся), что было обусловлено формированием преднерестовых устойчивых скоплений запаса в 26 подрайоне ИКЕС в пределах ИЭЗ и территориального моря России, а также востребованностью вида на рынке.

После просмотра возрастных проб результаты работ будут загружены в международную базу ИКЕС и использованы как входные данные для оценочных моделей прогнозирования состояния запасов и их вылова на краткосрочную и среднесрочную перспективу по принятым единицам международного управления, а также для выработки рекомендаций по интенсивности использования запасов, как в целом по морю, так и в ИЭЗ и территориальном море Российской Федерации Балтийского моря.

14 февраля 2022 г. в диссертационном совете БФУ им. И. Канта Д212.084.09 состоялась успешная защита кандидатской диссертации Краснобородько Олега Юрьевича по специальности 1.6.21-Геоэкология (географические науки) на тему "Геоэкологические аспекты диагностики и прогнозирования состояния промысловых биоресурсов пелагиали Атлантики и Юго-Восточной части Тихого океана". Она стала результатом плодотворной работы соискателя и его руководителя - доктора географических наук, профессора кафедры географии океана Института живых систем ФГАБОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта», Заслуженного работника рыбного хозяйства РФ Чернышкова Павла Петровича.

Представленная работа была высоко оценена, члены диссертационного совета и официальные оппоненты отметили большой объем выполненных исследований, пожелали соискателю продолжить исследования в выбранном им направлении – изучении возможностей анализа больших данных и машинного обучения применительно к задачам, решаемым сегодня рыбохозяйственной наукой.

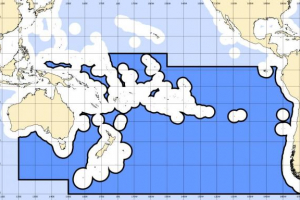

Мероприятия 10-й сессии Комиссии Региональной организации по регулированию рыболовства в южной части Тихого океана (Комиссии ЮТО) проходили 18-28 января 2022 г. в формате видеоконференции. В соответствии с повесткой дня Секретариата ЮТО сессия была совмещена с Комитетом по Соблюдению и Техническим мероприятиям (CTC) и Комитетом по финансовым и административным делам (FAC). На 10-й сессии Комиссии ЮТО присутствовали около 200 участников из 15 стран-членов Комиссии ЮТО и трех сотрудничающих сторон, не являющихся членами Комиссии (CNCP). Руководителем российской делегации являлся Дмитрий Кременюк, заместитель начальника Управления флота, портов и международного сотрудничества Росрыболовства. В составе делегации в работе сессии приняли участие руководитель АтлантНИРО Константин Бандурин и специалисты АтлантНИРО – Григорий Маслянкин, Ефим Гербер, Александр Нестеров, Максим Дубищук, Федор Коломейко.

Основные вопросы

Комиссией ЮТО рассмотрены рекомендации Научного Комитета, которые предусматривают увеличение вылова ставриды в 2022 г. с позиции предосторожного подхода на 15% – на уровне 900 тыс. тонн или ниже. По итогам обсуждения общий допустимый улов ставриды установлен на уровне 817943 тонн. Доступный объем вылова ставриды на 2022 год для Российской Федерации увеличен до 29 543 тонн (с 25 669 тонн в предыдущем году).

Комиссия ЮТО отметила, что в отчетный период продолжился процесс аккредитации программы наблюдателей, которую для Комиссии ЮТО выполняла британская консультационная компания MRAG. В 2021 г. процесс аккредитации проходили Тайвань, Южная Корея и Эквадор. Тайвань и Южная Корея успешно прошли процесс аккредитации, как и Австралия, Чили и Новая Зеландия. Было отмечено, что возможности по аккредитации составляют только три страны в год. На 2022 г. запланирована аккредитация Китая и Европейского союза. Реализация программы наблюдателей в 2021 г. испытывала сложности из-за ситуации в связи с пандемией. Секретариат Комиссии ЮТО предложил изменить дату окончательного вступления в силу требования об обязательной аккредитации программы наблюдателей. Предложено разрешить направлять наблюдателей без аккредитованной программы до 1 января 2025 г., а не до 1 января 2024 г., как было указано в документе ранее. Предложение утверждено Комиссией ЮТО.

Комиссия ЮТО выдвинула замечания в отношении траулеров под флагом ЕС и России, в уловах которых встречался берикс при использовании разноглубинного трала в течение отчетного периода. Прилов берикса, по мнению отдельных делегаций, следовало бы рассматривать как целевой промысел согласно мере регулирования СММ 13-2021. Российская сторона констатировала, что уровень прилова соответствует критериям, применяемым в других региональных рыбохозяйственных организациях. Промысел ставриды и красноглазки, исходя из сложившейся практики, проводился на обширной акватории океана от 19° до 48° ю.ш. и от границы 200-мильной исключительной экономической зоны Чили до 89° з.д., в том числе над подводными горами хребта Наска. В районе хребта Наска количество ставриды в уловах было небольшим, в основном уловы состояли из красноглазки, добыча которой не требует режима исследовательского промысла, при этом берикс встречался в траловых уловах как прилов. Делегация ЕС информировала, что только одно из двух рыболовных судов ЕС имело высокие уловы берикса, что позволило применить соответствующие санкции к данному судну.

Российская сторона подтвердила готовность на проведение консультаций с заинтересованными сторонами и выразила уверенность, что решение по статусу соответствия в отношении прилова берикса может быть выработано. Комиссия ЮТО предложила исходя из данных по уловам берикса рассмотреть допустимые уровни его прилова в ходе предстоящей сессии Научного Комитета во второй половине 2022 г.

ЕС представил предложение по акустической съемке берикса и красноглазки в районе хребтов Наска и Салас-и-Гомес в 2022 г. с целью получения научных данных по биологии объектов лова, их биомассе и пространственно-временному распределению. ЕС отмечал, что в настоящее время нет конкретных мер по сохранению и управлению, предусматривающих проведение исследований в зоне действия Конвенции ЮТО. Предлагаемая съемка планировалась в течение четырехнедельного периода между 1 марта и 31 мая 2022 г. В связи с отсутствием необходимой поддержки рассмотрение данного предложения предполагается в ходе заседания Научного Комитета в 2022 г.

Делегациями Китая и ЕС были сделаны предложения по регулированию промысла гигантского кальмара (Dosidicus). Делегация ЕС предложила ограничивать промысловое усилие, применяя несколько вариантов промысла, тем не менее сторонам не удалось достичь консенсуса по данным предложениям.

Комиссия ЮТО рассмотрела и одобрила предложение Новой Зеландии о расширении исследовательского промысла клыкача судами страны в 2022-2024 гг. Предложена величина ежегодного улова 240 т.

Комиссия ЮТО обсудила вопросы по портовым инспекциям. Охват портовыми инспекциями в портах стран Комиссии ЮТО составляет 93%. Комиссия ЮТО отметила наличие определенных сложностей с предоставлением уведомлений в Секретариат Комиссии ЮТО о заходе судов в порт.

Организационные вопросы

В Комиссию ЮТО в настоящее время входят три сотрудничающие стороны, не являющиеся членами Комиссии (CNCP): Кюрасао, Либерия и Панама. В октябре 2021 г. Секретариатом было предложено этим странам стать полноценными членами Комиссии, но страны только подтвердили и сохранили статус CNCP. В 2021 г. на присоединение к CNCP подал заявку Белиз.

В ходе 10-й сессии Комиссии ЮТО принято решение о проведении 11-го заседания Комиссии ЮТО в 2023 г. в Санкт-Петербурге в период с 6 по 15 февраля 2023 г.

Для справки

По результатам 10-й сессии Комиссии ЮТО Российская Федерация увеличила национальную квоту на вылов ставриды, а также сохранила возможность продолжения промысла красноглазки в Южной Пацифике.

Следует также отметить, что в настоящее время приобретает актуальность возобновление экспедиционных работ на российском научно-исследовательском судне в районе регулирования Комиссии ЮТО для усиления позиции Российской Федерации в данном регионе. Научно-поисковая экспедиция в район юго-восточной части Тихого океана будет бесценным вкладом в расширение географии научных исследований нашей страны.

Фото: Дюшков Н.П., Коломейко Ф.В., Дубищук М.М.