Сотрудники Атлантического филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») в феврале 2022 года провели научный мониторинг пелагических и донных уловов основных промысловых видов рыб Балтийского моря на объектах крупнейших рыбодобывающих организаций региона.

Отличительной особенностью января и февраля 2022 года стала череда циклонов - «Надя», «Вера», «Зейнап» и др., сопровождавшиеся сильными порывистыми ветрами и высокими волнами в Балтийском море. Погодные условия на протяжении отдельных периодов времени значительно затрудняли или даже вовсе препятствовали работе судов на промысле и, как следствие, осложняли сбор биостатистических данных наблюдателями. Но между ураганами суммарно все же было больше благоприятных для работы дней, в которые рыболовецкий флот выходил в море, и наблюдатели собрали большое количество материалов.

Как и в предыдущие годы, в исследуемый период времени уловы на пелагическом промысле характеризовались преобладанием шпрота. Его доля составила 94,4%, на сельдь балтийскую приходилось 7,6% уловов. Прилов трески и камбалы был менее 0,1% от общего вылова.

Наибольшие уловы шпрота отмечены в глубоководной части российской акватории 26-го подрайона с глубинами 90-100 м. Уловы состояли из рыб длиной 8,0-15,5 см. Максимальный за период работ вылов сельди, при ведении специализированного промысла, зафиксирован на мелководье статистического квадрата ИКЕС 38G9 с глубинами 25 м. В уловах встречалась сельдь размерами 10,0-28,0 см.

Молодь сельди встречалась на всей акватории промысла, однако наиболее многочисленной была в районах с глубинами 25-65 м, в уловах шпрота, наоборот, молодь присутствовала в незначительном количестве. Проведенная на Рабочей группе ИКЕС (WGBFAS) в 2021 г. оценка численности пополнения этих видов рыб показала, что поколение сельди 2021 г. ожидается ниже среднемноголетнего значения, у шпрота эта величина находится на среднемноголетнем уровне.

Физиологические параметры рыб были типичными для данного времени года: шпрот и сельдь слабо питались, ожирение их было незначительным.

При ведении донного тралового лова в ИЭЗ и территориальном море России 26 подрайона ИКЕС Балтийского моря основным объектом промысла, как и в 2021 г., была речная камбала (около 88% от улова). Небольшие уловы трески были обусловлены общим депрессивным состоянием запаса и широкой зоной гипоксии глубже 70-75 м. Поэтому основная акватория промысла судов охватывала районы с глубиной менее 75 м. Уловы речной камбалы в I квартале 2022 г. соответствовали уровню 2021 г. и были почти в 7 раз выше аналогичных показателей февраля 2019 г. (в первом квартале 2020 г. донный траловый промысел не велся), что было обусловлено формированием преднерестовых устойчивых скоплений запаса в 26 подрайоне ИКЕС в пределах ИЭЗ и территориального моря России, а также востребованностью вида на рынке.

После просмотра возрастных проб результаты работ будут загружены в международную базу ИКЕС и использованы как входные данные для оценочных моделей прогнозирования состояния запасов и их вылова на краткосрочную и среднесрочную перспективу по принятым единицам международного управления, а также для выработки рекомендаций по интенсивности использования запасов, как в целом по морю, так и в ИЭЗ и территориальном море Российской Федерации Балтийского моря.

Состоялась защита кандидатской диссертации заведующего лабораторией промысловой океанологии АтлантНИРО Краснобородько Олега Юрьевича

14 февраля 2022 г. в диссертационном совете БФУ им. И. Канта Д212.084.09 состоялась успешная защита кандидатской диссертации Краснобородько Олега Юрьевича по специальности 1.6.21-Геоэкология (географические науки) на тему "Геоэкологические аспекты диагностики и прогнозирования состояния промысловых биоресурсов пелагиали Атлантики и Юго-Восточной части Тихого океана". Она стала результатом плодотворной работы соискателя и его руководителя - доктора географических наук, профессора кафедры географии океана Института живых систем ФГАБОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта», Заслуженного работника рыбного хозяйства РФ Чернышкова Павла Петровича.

Представленная работа была высоко оценена, члены диссертационного совета и официальные оппоненты отметили большой объем выполненных исследований, пожелали соискателю продолжить исследования в выбранном им направлении – изучении возможностей анализа больших данных и машинного обучения применительно к задачам, решаемым сегодня рыбохозяйственной наукой.

Состоялась 10-я ежегодная сессия Комиссии Региональной организации по регулированию рыболовства в южной части Тихого океана – районе российского промысла

Мероприятия 10-й сессии Комиссии Региональной организации по регулированию рыболовства в южной части Тихого океана (Комиссии ЮТО) проходили 18-28 января 2022 г. в формате видеоконференции. В соответствии с повесткой дня Секретариата ЮТО сессия была совмещена с Комитетом по Соблюдению и Техническим мероприятиям (CTC) и Комитетом по финансовым и административным делам (FAC). На 10-й сессии Комиссии ЮТО присутствовали около 200 участников из 15 стран-членов Комиссии ЮТО и трех сотрудничающих сторон, не являющихся членами Комиссии (CNCP). Руководителем российской делегации являлся Дмитрий Кременюк, заместитель начальника Управления флота, портов и международного сотрудничества Росрыболовства. В составе делегации в работе сессии приняли участие руководитель АтлантНИРО Константин Бандурин и специалисты АтлантНИРО – Григорий Маслянкин, Ефим Гербер, Александр Нестеров, Максим Дубищук, Федор Коломейко.

Основные вопросы

Комиссией ЮТО рассмотрены рекомендации Научного Комитета, которые предусматривают увеличение вылова ставриды в 2022 г. с позиции предосторожного подхода на 15% – на уровне 900 тыс. тонн или ниже. По итогам обсуждения общий допустимый улов ставриды установлен на уровне 817943 тонн. Доступный объем вылова ставриды на 2022 год для Российской Федерации увеличен до 29 543 тонн (с 25 669 тонн в предыдущем году).

Комиссия ЮТО отметила, что в отчетный период продолжился процесс аккредитации программы наблюдателей, которую для Комиссии ЮТО выполняла британская консультационная компания MRAG. В 2021 г. процесс аккредитации проходили Тайвань, Южная Корея и Эквадор. Тайвань и Южная Корея успешно прошли процесс аккредитации, как и Австралия, Чили и Новая Зеландия. Было отмечено, что возможности по аккредитации составляют только три страны в год. На 2022 г. запланирована аккредитация Китая и Европейского союза. Реализация программы наблюдателей в 2021 г. испытывала сложности из-за ситуации в связи с пандемией. Секретариат Комиссии ЮТО предложил изменить дату окончательного вступления в силу требования об обязательной аккредитации программы наблюдателей. Предложено разрешить направлять наблюдателей без аккредитованной программы до 1 января 2025 г., а не до 1 января 2024 г., как было указано в документе ранее. Предложение утверждено Комиссией ЮТО.

Комиссия ЮТО выдвинула замечания в отношении траулеров под флагом ЕС и России, в уловах которых встречался берикс при использовании разноглубинного трала в течение отчетного периода. Прилов берикса, по мнению отдельных делегаций, следовало бы рассматривать как целевой промысел согласно мере регулирования СММ 13-2021. Российская сторона констатировала, что уровень прилова соответствует критериям, применяемым в других региональных рыбохозяйственных организациях. Промысел ставриды и красноглазки, исходя из сложившейся практики, проводился на обширной акватории океана от 19° до 48° ю.ш. и от границы 200-мильной исключительной экономической зоны Чили до 89° з.д., в том числе над подводными горами хребта Наска. В районе хребта Наска количество ставриды в уловах было небольшим, в основном уловы состояли из красноглазки, добыча которой не требует режима исследовательского промысла, при этом берикс встречался в траловых уловах как прилов. Делегация ЕС информировала, что только одно из двух рыболовных судов ЕС имело высокие уловы берикса, что позволило применить соответствующие санкции к данному судну.

Российская сторона подтвердила готовность на проведение консультаций с заинтересованными сторонами и выразила уверенность, что решение по статусу соответствия в отношении прилова берикса может быть выработано. Комиссия ЮТО предложила исходя из данных по уловам берикса рассмотреть допустимые уровни его прилова в ходе предстоящей сессии Научного Комитета во второй половине 2022 г.

ЕС представил предложение по акустической съемке берикса и красноглазки в районе хребтов Наска и Салас-и-Гомес в 2022 г. с целью получения научных данных по биологии объектов лова, их биомассе и пространственно-временному распределению. ЕС отмечал, что в настоящее время нет конкретных мер по сохранению и управлению, предусматривающих проведение исследований в зоне действия Конвенции ЮТО. Предлагаемая съемка планировалась в течение четырехнедельного периода между 1 марта и 31 мая 2022 г. В связи с отсутствием необходимой поддержки рассмотрение данного предложения предполагается в ходе заседания Научного Комитета в 2022 г.

Делегациями Китая и ЕС были сделаны предложения по регулированию промысла гигантского кальмара (Dosidicus). Делегация ЕС предложила ограничивать промысловое усилие, применяя несколько вариантов промысла, тем не менее сторонам не удалось достичь консенсуса по данным предложениям.

Комиссия ЮТО рассмотрела и одобрила предложение Новой Зеландии о расширении исследовательского промысла клыкача судами страны в 2022-2024 гг. Предложена величина ежегодного улова 240 т.

Комиссия ЮТО обсудила вопросы по портовым инспекциям. Охват портовыми инспекциями в портах стран Комиссии ЮТО составляет 93%. Комиссия ЮТО отметила наличие определенных сложностей с предоставлением уведомлений в Секретариат Комиссии ЮТО о заходе судов в порт.

Организационные вопросы

В Комиссию ЮТО в настоящее время входят три сотрудничающие стороны, не являющиеся членами Комиссии (CNCP): Кюрасао, Либерия и Панама. В октябре 2021 г. Секретариатом было предложено этим странам стать полноценными членами Комиссии, но страны только подтвердили и сохранили статус CNCP. В 2021 г. на присоединение к CNCP подал заявку Белиз.

В ходе 10-й сессии Комиссии ЮТО принято решение о проведении 11-го заседания Комиссии ЮТО в 2023 г. в Санкт-Петербурге в период с 6 по 15 февраля 2023 г.

Для справки

По результатам 10-й сессии Комиссии ЮТО Российская Федерация увеличила национальную квоту на вылов ставриды, а также сохранила возможность продолжения промысла красноглазки в Южной Пацифике.

Следует также отметить, что в настоящее время приобретает актуальность возобновление экспедиционных работ на российском научно-исследовательском судне в районе регулирования Комиссии ЮТО для усиления позиции Российской Федерации в данном регионе. Научно-поисковая экспедиция в район юго-восточной части Тихого океана будет бесценным вкладом в расширение географии научных исследований нашей страны.

Фото: Дюшков Н.П., Коломейко Ф.В., Дубищук М.М.

25-26 января 2022 г. в Атлантическом филиале ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») прошла отчетная сессия по результатам выполнения научно-исследовательских работ в 2021 г. На сессии были заслушаны доклады по научным исследованиям в двух категориях: «Наиболее значимые работы» и «Молодой ученый».

В заседаниях отчетной сессии Ученого совета, которые вёл руководитель филиала Бандурин К.В., принимали участие заместитель директора по вопросам международного сотрудничества и внешнеэкономической деятельности ФГБНУ «ВНИРО» Геращенко И.В. и начальник отдела морских рыб европейских морей ФГБНУ «ВНИРО» Леонтьев С.Ю, а также Штывалока А.С. – Министерство сельского хозяйства Калининградской области; Твердохлеб О.А. – КОСРК; Новожилов О.А. – институт рыболовства и аквакультуры ФГБОУ ВО «КГТУ»; Зубина Л.В., Байкова И.Б. – ФГБУК «Музей Мирового океана».

Всего в ходе сессии было заслушано 16 докладов в категории «Наиболее значимые научно-исследовательские работы» и 4 доклада в категории «Молодой ученый» по результатам исследований водных биологических ресурсов и среды их обитания в Куршском и Калининградском (Вислинском) заливах, Балтийском море, океанических районах.

По итогам сессии лучшими в категории «Наиболее значимые научно-исследовательские работы» были признаны доклады:

начальника отдела промысловой электронной техники морских исследований и промышленного рыболовства С.М. Касаткиной «Современная стратегия управления ресурсами криля в зоне АНТКОМ: комментарии и предложения. Вклад и перспективы российских ресурсных исследований криля по итогам 40-й сессии АНТКОМ»

заведующего лабораторией промысловой океанологии О.Ю. Краснобородько «Перспективы цифровизации ресурсных исследований АтлантНИРО»;

старшего научного сотрудника лаборатории общей технологии Е.И. Степаненко «О сохранении качества соленой продукции из лососевых рыб».

В категории «Молодой ученый» лучшими признаны доклады:

старшего научного сотрудника лаборатории промысловой океанологии Д.А. Чурина «Изменение условий среды в районе Канарского апвеллинга по данным съемок пополнения АтлантНИРО за 2003-2021 гг.»;

старшего инженера лаборатории физико-химических и бактериологических исследований А.В Сташко «Особенности многолетней динамики кислородных условий в российской части Калининградского залива Балтийского моря»;

специалиста лаборатории промысловой океанологии И.Н. Красикова «Реализация мобильного электронного мониторинга океана в морских условиях».

Представленные на отчётной сессии научные доклады планируется подготовить в виде публикаций, которые войдут в издание «Труды АтлантНИРО».

В целом работа отчетной сессии получила высокую оценку, как со стороны сотрудников филиала, так и со стороны приглашенных гостей.

В АтлантНИРО прошло научно-образовательные мероприятие для «Школы экскурсоводов» Музея Мирового океана

22 января 2022 г. экспозицию морских гидробионтов Атлантического филиала «ВНИРО» («АтлантНИРО») посетили обучающиеся в «Школе экскурсоводов» Музея Мирового океана. Научно-образовательное мероприятие проводил к. б. н., зав. сектором экспедиционных

Историческая справка. Экспозиция гидробионтов АтлантНИРО была создана 14 декабря 1959 года по инициативе заместителя директора по науке, профессора, доктора биологических наук Александра Николаевича Пробатова при активной поддержке директора БалтНИРО (с 1962 г. - АтлантНИРО) Павла Васильевича Петелина. В основу выставочной экспозиции легла коллекция рыб и беспозвоночных, собранная А.Н. Пробатовым в 1957-58 годах во время первой африканской экспедиции по изучению биоресурсов Центрально-Восточной Атлантики. В настоящее время в стенах института представлены около 300 чучел и влажных препаратов, а всего в запасниках коллекции хранятся представители более 1000 видов рыб из 370 семейств. В экспозиции находятся такие уникальные и примечательные экземпляры как сросшиеся эмбрионы кита-горбача (Megaptera novaeangliae), один из самых крупных в мире научных экспонатов рыба-луна (Mola mola), редчайший вид акула-домовой (Mitsukurina owstoni). Над созданием коллекции трудились многие сотрудники института, такие как Валентин Васильевич Суховершин; таксидермист Борис Архипович Леонов; доктор биологических наук, профессор Рудольф Николаевич Буруковский; таксономист, описавший более 20 новых видов рыб Мирового океана, Иван Андреевич Трунов. С 1992 г. сохранением и развитием научной выставки гидробионтов занимается руководитель группы систематики фауны кандидат биологических наук Ефим Израильевич Кукуев. Коллекция используется как в научно-просветительских целях, так и при обучении сотрудников, работающих в стенах института.

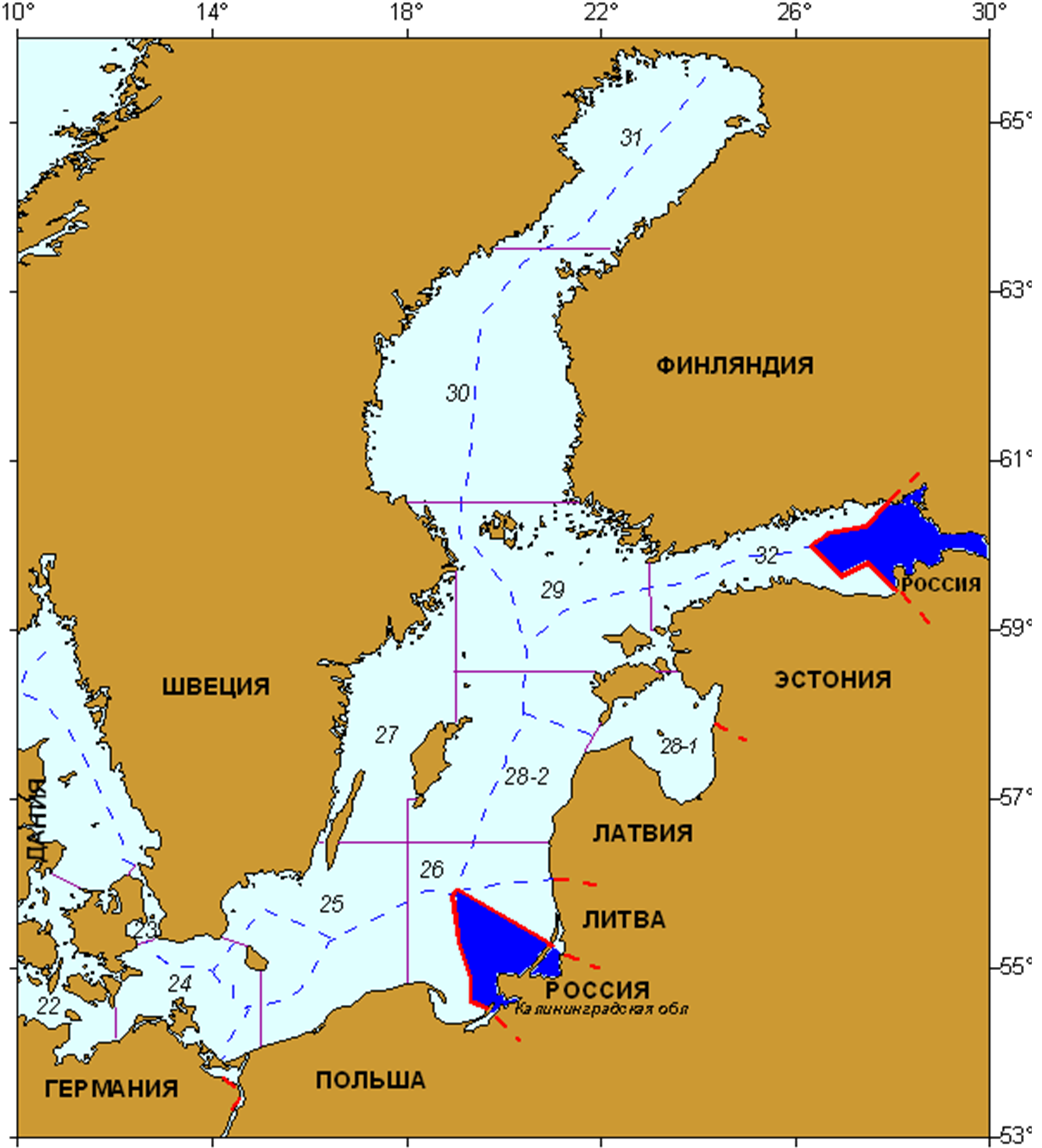

Отечественный промысел в Балтийском море осуществляется в части 26 и 32 подрайонов ИКЕС, российская акватория составляет менее 6% от общей акватории моря (рисунок 1).

Российский рыболовный промысел нацелен на такие промысловые виды водных биологических ресурсов, как треска, сельдь балтийская (салака), шпрот (килька) и речная камбала. Основу сырьевых ресурсов составляет шпрот и сельдь. На долю добычи донных видов рыб приходилось в среднем не более 10% от общего российского вылова в море, а в 2020-2021 гг. этот показатель не достиг и 2%.

Рисунок 1. Карта подрайонов ИКЕС и исключительных экономических зон государств Балтийского региона

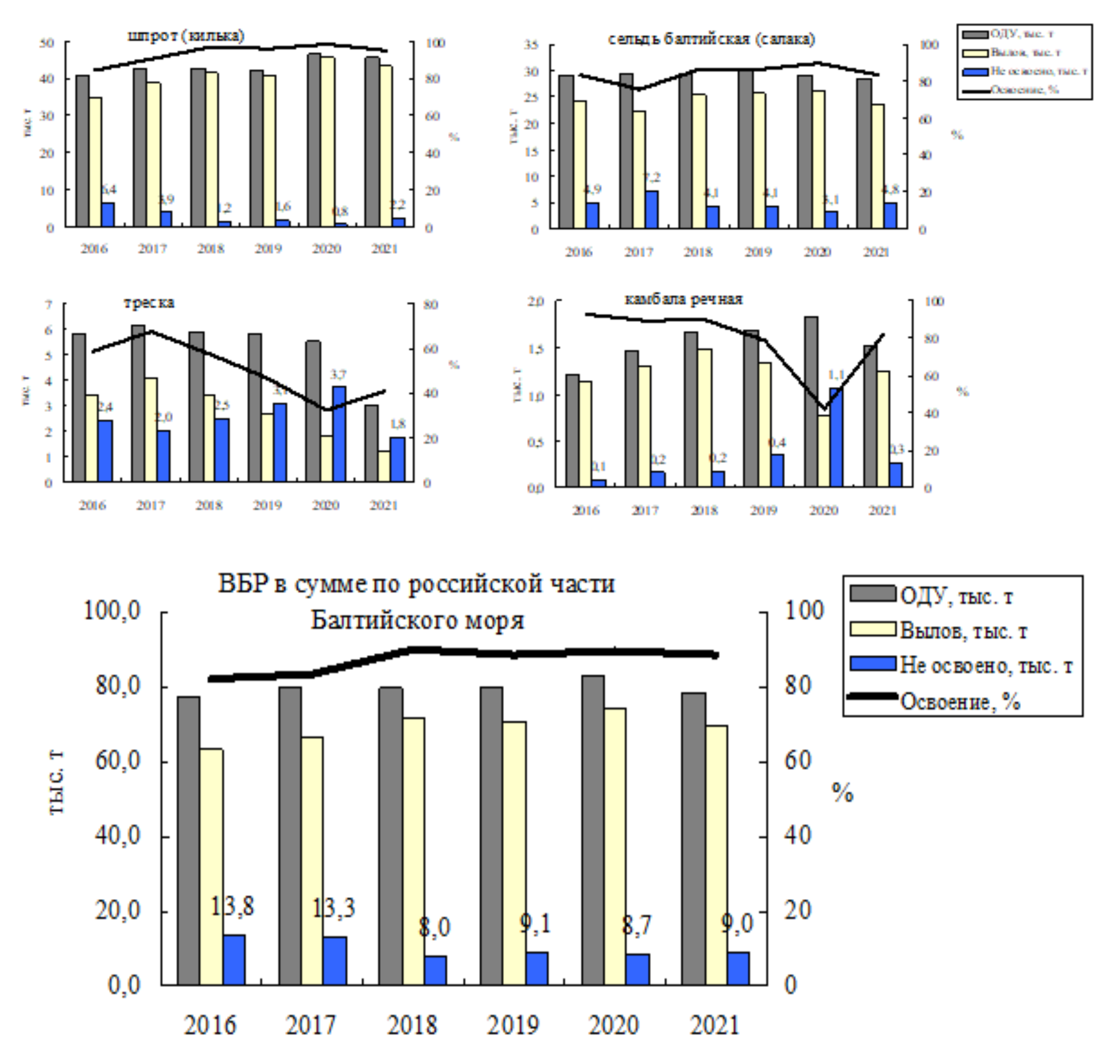

В 2021 г. нашими рыбодобывающими организациями освоено 88,5 % российского ОДУ, это порядка 89 тыс. т, что соответствует таковому в предыдущие три года (в 2018-2020 гг. колебалось от 88,5% до 90,0%). В 2016-2017 гг. суммарный ОДУ осваивался на 82 – 83% (рисунок 2).

Рисунок 2. Российский ОДУ, фактический вылов и процент освоения ВБР в 26 и 32 подрайонах ИКЕС Балтийского моря в 2021 г. (по данным ССД из информационного узла «Отраслевой системы мониторинга водных биологических ресурсов, наблюдения и контроля за деятельностью промысловых судов» для 26 и 32 подрайонов Балтийского моря)

От распределенного ОДУ на 2021 г. по всем видам ВБР российскими рыбодобывающими компаниями не выбрано 9,0 тыс. т. Эта величина соответствует предыдущим трем годам (8,0 – 9,1 тыс. т) и ниже, чем в 2016-2017 гг. – 13,3 и 13,8 тыс. т соответственно.

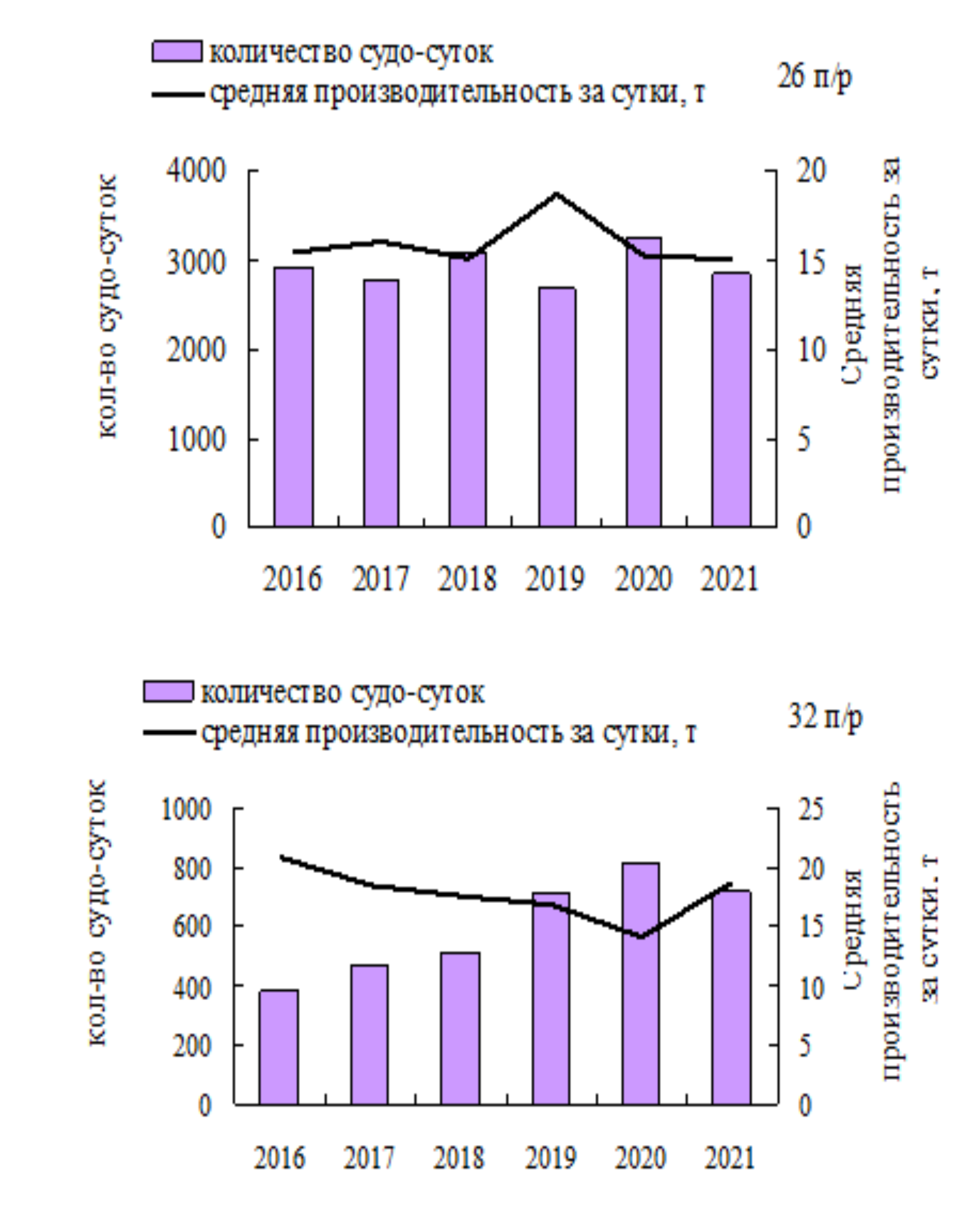

Количество судо-суток на пелагическом промысле в 26 подрайоне ИКЕС Балтийского моря в 2021 г. снизилось по сравнению с 2018 и 2020 гг. и было на уровне 2016-2017 гг. Средняя производительность российских рыбодобывающих судов в 2016-2021 гг. была на стабильном уровне и колебалась в пределах 15,0-16,0 т за сутки (рисунок 3).

Рисунок 3. Количество судо-суток и средняя производительность за сутки российских рыболовных судов в 26 и 32 подрайонах ИКЕС Балтийского моря в 2021 г. (по данным ССД из информационного узла «Отраслевой системы мониторинга водных биологических ресурсов, наблюдения и контроля за деятельностью промысловых судов») – пелагический лов.

Рисунок 3. Количество судо-суток и средняя производительность за сутки российских рыболовных судов в 26 и 32 подрайонах ИКЕС Балтийского моря в 2021 г. (по данным ССД из информационного узла «Отраслевой системы мониторинга водных биологических ресурсов, наблюдения и контроля за деятельностью промысловых судов») – пелагический лов.

Количество судо-суток в 32 подрайоне ИКЕС возросло в последние три года по сравнению с 2016-2018 гг. Средняя производительность судов в 2021 г. увеличилась до 18,6 т в сутки по сравнению с предыдущим 2020 г. (14,2 т), когда наблюдался некоторый спад, и соответствовала уровню 2016-2018 гг. (17,6-20,8 т в сутки).

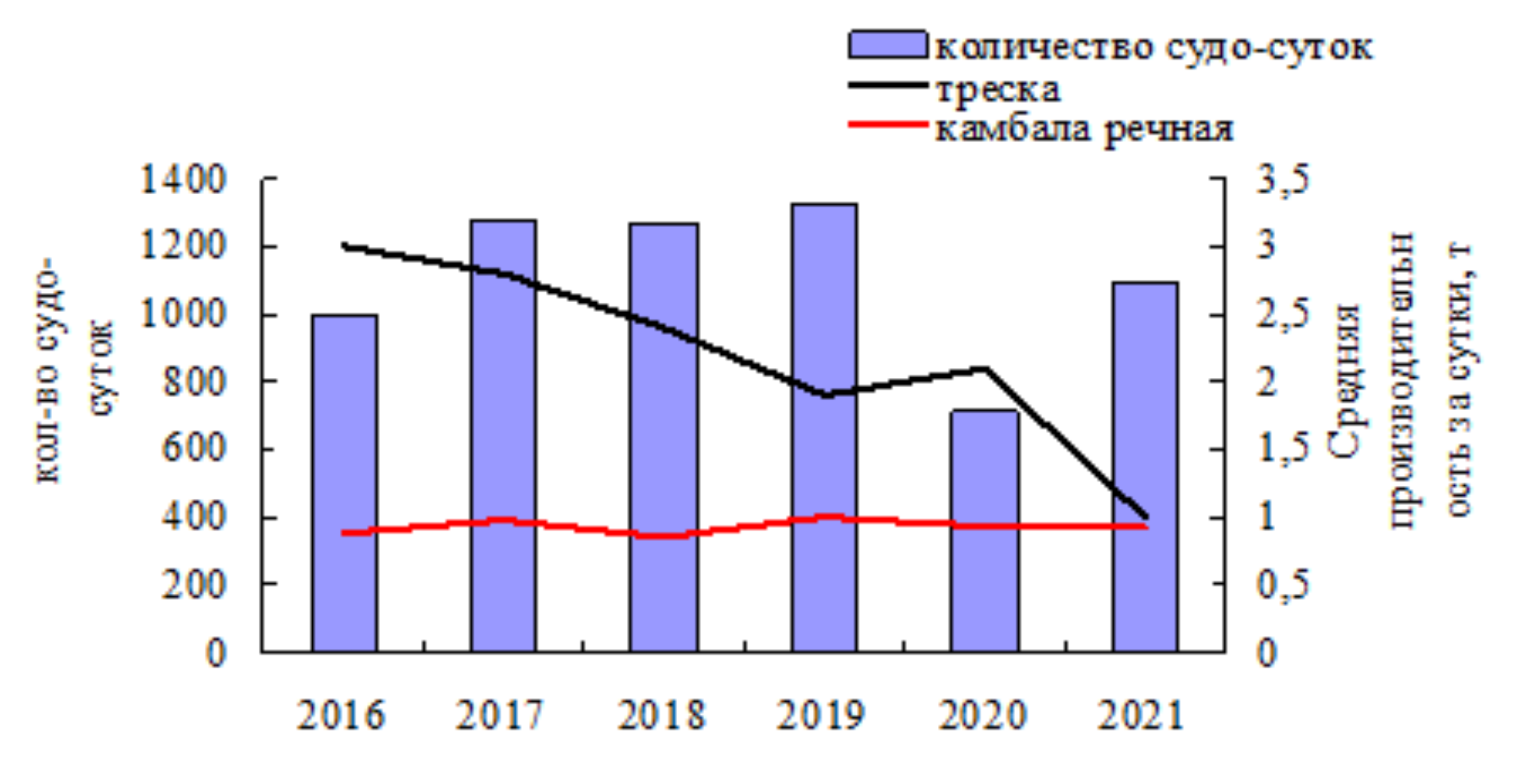

На донном траловом промысле количество судо-суток лова в 2021 г. увеличилось по сравнению с 2020 г., но при этом было ниже уровня 2017-2019 гг. Уловы на усилие трески уменьшились, а камбалы речной остаются на стабильном уровне на протяжении последних лет (рисунок 4).

Рисунок 4. Количество судо-суток и средняя производительность за сутки российских рыболовных судов в 26 подрайоне ИКЕС Балтийского моря в 2021 г. (по данным ССД из информационного узла «Отраслевой системы мониторинга водных биологических ресурсов, наблюдения и контроля за деятельностью промысловых судов») – донный траловый лов

Таким образом, на фоне межгодовых колебаний количества судо-суток лова и улова на усилие водных биоресурсов, процент освоения ОДУ российскими рыбодобывающими компаниями в Балтийском море в последние четыре года (2018-2021 гг.) остается на высоком уровне (88,5-90,0%). Величина неосвоенного ОДУ в 2018-2021 гг. относительно стабильна - 8,0-9,1 тыс. т. и значительно ниже, чем в 2016-2017 гг. (13,3-13,8 тыс. т).

Для справки.

Результаты проведенных исследований Атлантического филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО»), совместно с данными институтов прибалтийских стран показали, что на фоне современных климатических изменений значительно усилились потенциальные прямые и косвенные эффекты абиотических факторов, влияющих на состояние запасов трески, сельди и шпрота Балтийского моря.

Наиболее выраженное негативное влияние условий среды отмечено для запаса трески, его величина находится на исторически минимальном уровне, который вероятно сохранится и в ближайшей перспективе.

В настоящий период ключевыми факторами, определяющими условия обитания восточнобалтийской трески, является повышенный теплозапас водной толщи Балтийского моря вследствие потепления климата наряду с расширением зон с дефицитом кислорода в глубинных и придонных водах глубоководной части акватории (Амосова, Зезера и др., 2017). В результате климатических изменений существенное влияние на состояние экосистемы моря оказало уменьшение частоты адвекций соленой и богатой кислородом воды из Северного моря. За два десятилетия произошло пятикратное увеличение площади гипоксических и бескислородных областей в Балтике. (Casini M et al., 2016). Дефицит кислорода оказывает влияние на треску как напрямую, изменяя метаболизм, так и косвенно – ухудшается выживаемость потомства, а из-за «заморных зон» снижается количество зообентоса, тем самым сужается спектр объектов питания трески, отмечается заметное снижение в ее рационе морских тараканов и мизид (Casini M et al., 2016, Амосова, Зезера и др., 2017).

При неизменных текущих абиотических условиях следует ожидать сохранение современного уровня запаса шпрота (кильки), его параметры находятся в биологически безопасных пределах и в состоянии полной репродуктивной способности. Запас сельди балтийской демонстрирует тенденцию к небольшому снижению, в настоящее время его величина приблизилась к границе предельных значений, что в ближайшее время может привести к снижению объемов добычи вида.

Состояние запасов камбаловых видов рыб (речная камбала, морская камбала, камбала-тюрбо) находятся в биологически безопасных пределах.

Указанные тенденции необходимо учитывать при принятии управленческих решений по регулированию промысла с точки зрения понимания рисков рыболовства в современных условиях изменения климата.

Синий тунец - рыба семейства Scombridae вызывает к себе повышенный интерес благодаря наиболее крупному размеру среди костистых рыб, широкому распространению в Мировом океане и высокой пищевой ценности. Периодически в средствах массовой информации появляются сообщения о вылове крупных экземпляров тунцов у тихоокеанского побережья России и прибрежных районах Атлантики.

Тихоокеанский синий тунец

09.09.2021 г. Информационно-аналитическое агентство «Восток России»

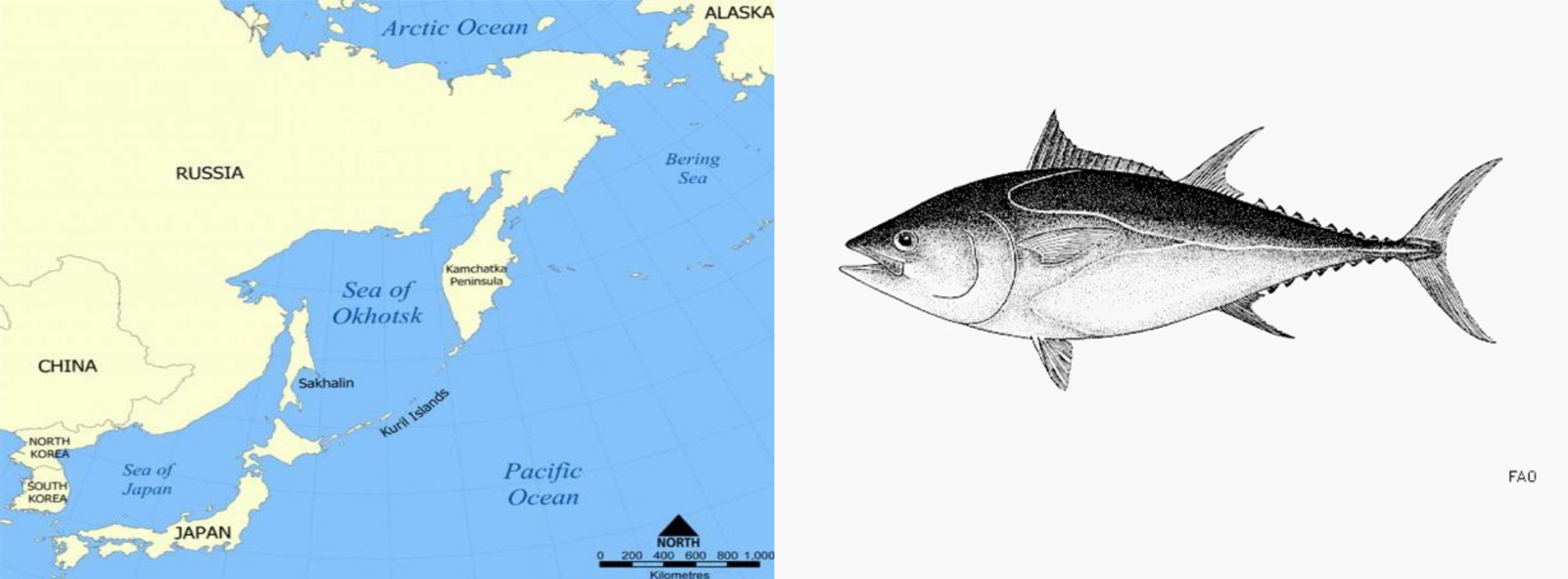

Синего тунца (Thunnus orientalis) обнаружили во время подводных наблюдений в заливе Петра Великого - самой южной, наиболее тепловодной и богатой по биологическому разнообразию прибрежной морской акватории России. Дальневосточный морской заповедник находится на юге Приморского края. 98% площади которого - это акватория Тихого океана. Сделаны подводные фотографии тунца.

31 июля 2020 г. ТАСС

Крупные тунцы пойманы рыбаками у Южных Курил, сообщает на своем сайте Владивостокский морской рыбный порт. Дальневосточные рыбаки, которые вели промысел сардины, иваси, скумбрии и им удалось поймать тралом 13 крупных рыб общим весом 2 567 кг. (Ср. 197 кг). Рыба определена, как синий тунец (Рис. 1).

Рис.1. Северо-западная часть Тихого океана и изображение синего тунца

21 февраля 2016 г.

В литературе описано несколько случаев поимки синего тунца в прибрежных водах Приморского края. В заливе Посьет в ставной невод попался тунец около 300 кг. В районе Курильских островов, время от времени более мелкиий тунец попадался осенью в кетовые сети в районе о. Аскольд, о. Путятина.

25 февраля 2016 г.

Неоднократнорегистрировалась поимка синего тунца в заливе Петра Великого,

особенно часто в годы потепления. Автор заметки полагает, что в теплые годы тунец проникает вдоль приморского берега до залива Владимира и через пролив Лаперуза в южную часть Охотского моря. В августе 1949 г. в заливе Посьета ставным неводом у мыса Слычкова были пойманы три крупных экземпляра синего тунца. Вес одного их них составлял 336 кг. Надо полагать, что это только зарегистрированные случаи поимки тунцов. О большинстве уловов тунцов не сообщается.

Научные данные

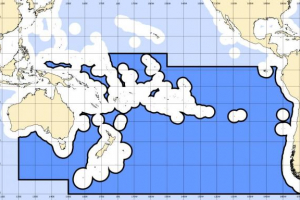

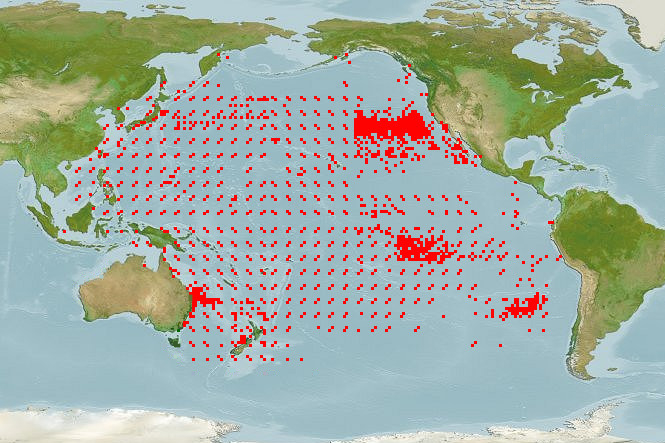

Максимальная длина синего тунца 300 cм, обычно не более 200 см. Наибольший вес (опубликованные данные): 450 кг (Bayliff, W.H., 2001); максимальный возраст (опубликованные данные): 33 года. Границы ареала: 52° с. ш. и 54° ю. ш. и 112° в. д. и 77° з. д. (Рис. 2). Вид океанический эпи-мезопелагический, преимущественно зоны умеренных вод. Диапазон обитания 0-550 м. По типу запаса вид далеко-мигрирующий согласно классификации ФАО. Тихоокеанский голубой тунец нерестится в северо-западной части Филиппинского моря (у берегов Хонсю, Окинавы и Тайваня) и в Японском море. Часть единой популяции мигрирует в восточную часть Тихого океана и возвращается в зону нереста спустя несколько лет.

Рис. 2. Ареал синего тунца в Тихом океане

(модифицировано ФАО, 2022)

Если судить по датам встречаемости тунцов в уловах в кратких заметках (см. выдержки в начале обзора), длине и массе рыб – это синий тунец. Период регистрации июль-октябрь. Можно утверждать, что присутствие в уловах, не случайность, а закономерность. B.B. Collette и C.E. Nauen еще в 1981 и 1983 гг., указывали в своей классической публикации, что в Северо-Западной Пацифике вид мигрирует на север от Японии летом и зимой на юг. Крупный тунец заходит в Японское море с юга в начале лета и движется далеко на север до Охотского моря. В восточной части океана встречается от Залива Аляска до Юга Калифорнии и экватора. В июне-сентябре скопления тунца мигрируют на север (Collette, Nauen, 1983). Очевидно, что сезонные миграции с заходом в прибрежные районы обусловлены не только комфортной температурой воды, но большей доступностью и высокой численностью кормовых организмов (кальмар, рыба, креветка).

Синий тунец становится наиболее заметен в районах работы промыслового флота. Он концентрируется у промысловых судов, рыбоперерабатывающих баз питаясь выбросами рыб из орудий лова и с палубы судов. Кто был в море постоянно за этим наблюдал. Часто ловят тунцов троллами и удочками рядом с промысловыми судами – траулерами. Очевидно, что попадание тунца в трал связано с его питанием, т.к. вероятность поимки тунца, как активного и скоростного объекта, очень мала.

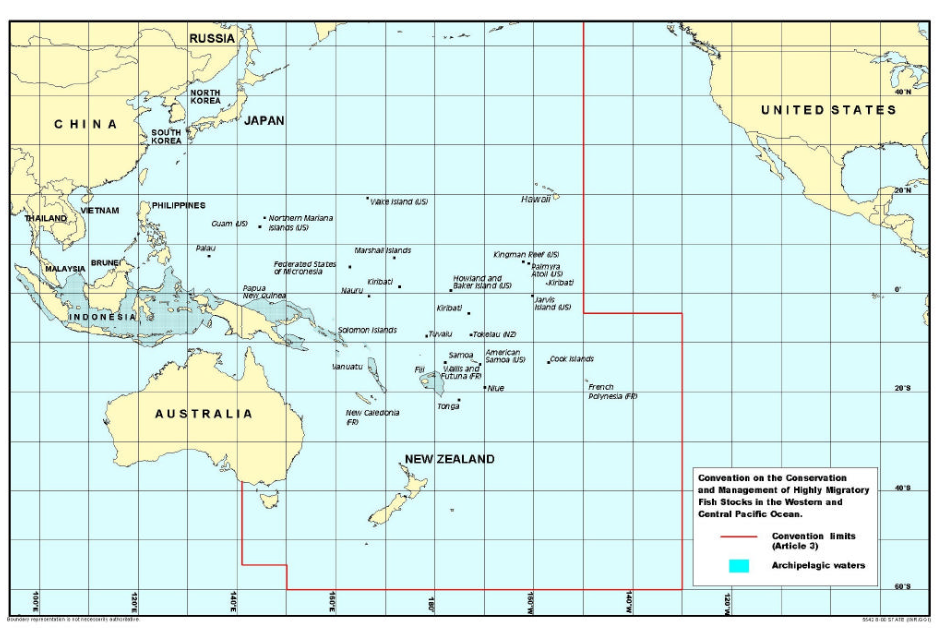

Исследования этого вида в Северной Пацифике ведут две региональные Международные организации - Комиссия по рыболовству в Западной и Центральной частях Тихого океана (WCPFC) и Межамериканская комиссия по тропическим тунцам (IATTC) (Рис.3).

Рис. 3. Положение границ конвенционных районов Международных организаций – Комиссии по рыболовству в Западной и Центральной частях Тихого океана (WCPFC) и Межамериканской комиссии по тропическим тунцам (IATTC)

Вылов синего тунца в Пацифике в 2020 году составил 13 800 т. Большая часть улова (71%) приходится на западную часть Тихого океана (см. Рис. 2). 65% улова в Тихом океане дает кошельковый лов, сети и троллы (23%) и ярус (12%).Тунец подвергается сильному перелову и медленно восстанавливается. Биомасса находится в состоянии, близком к исторически низкому уровню. По оценкам специалистов популяция тунца сократилась до 4% от уровня, существовавшего до начала коммерческого промысла в середине 20-го века.

Комиссии настаивают на исполнении мер по восстановлению запаса. Меры включают: общий вылов стран не более 3925 тонн, ограничение общего промыслового усилия к северу от 20° с.ш. ниже среднего уровня 2002-2004 гг., сокращение уловов молоди (массой менее 30 кг) ниже уровня 2002-2004 гг., по крайней мере, на 50%. Ограничен вылов взрослых особей (более 30 кг). Требуется снижение промысловой смертности.

Атлантический синий тунец

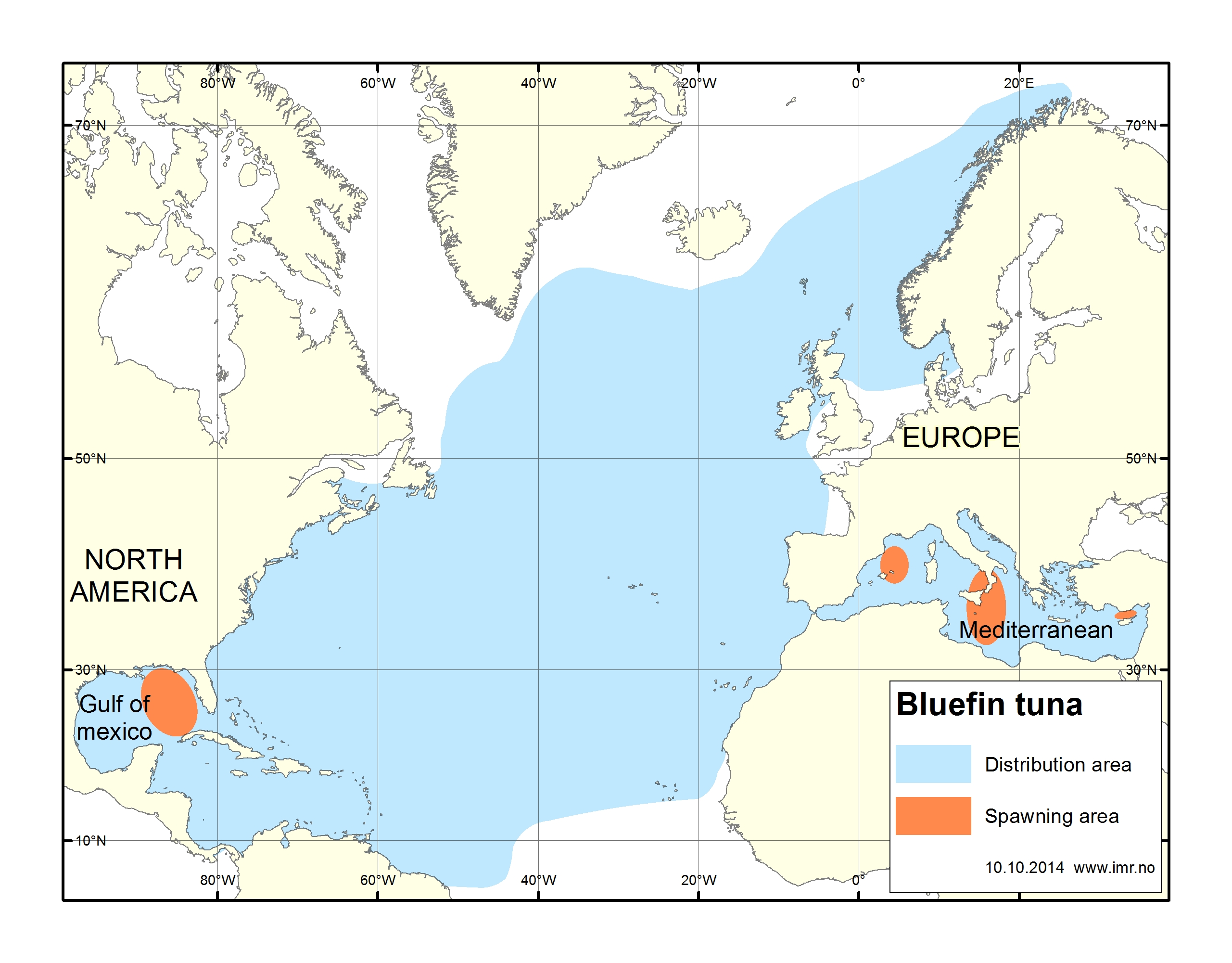

Экологический аналог тихоокеанскому синему тунцу в Атлантике - Thunnus thynnus атлантический синий тунец. Это один из крупнейших видов костистых рыб в Атлантике. Вид по опубликованным данным достигает длины 458 см. и массы более 700 кг. Возраст может превышать 40 лет (Hurley, Isles, 1983). Синий тунец Атлантики, как и тихоокеанский, способен поддерживать температуру тела на 7–12 °C выше температуры окружающей воды. Вид океанический эпи-мезопелагический. Населяет воды северной части Атлантического океана включая Средиземное море и моря карибского бассейна (Рис. 4).

Рис. 4. Ареал синего тунца в Северной Атлантике (IMR, 2021)

Рис. 4. Ареал синего тунца в Северной Атлантике (IMR, 2021)

Данные мечения показали, что тунец развивает скорость до 70 км/ч и может совершать протяженные миграции. Миграция по пересечению Атлантического океана занимает 50 дней. Вертикальные миграции достигают 0-1000 метров. Районы нереста локализованы в Мексиканском заливе и в Средиземном море. Нерест отмечен в мае-июне в теплых водах (22,6-27,5 °C). В северной части океана по данным Международной комиссии по сохранению атлантических тунцов (ICCAT) существует две единицы запаса западная и восточная (Рис. 5). Тунцы восточной группировки созревают в возрасте 4–5 лет и массе менее 45 кг. Созревание тунцов западный группы наступает в 8–10 лет и при достижении массы порядка 135 кг. Наиболее важными объектами пищи служат сельдевые рыбы, скумбрия и другая стайная рыба, кальмары и ракообразные.

Изучением экологии тунцов, оценкой запасов и разработкой мер по регулированию промысла занимается Международная комиссия по сохранению атлантических тунцов (ICCAT). ОДУ по западной популяции составляет - 2350 тонн.

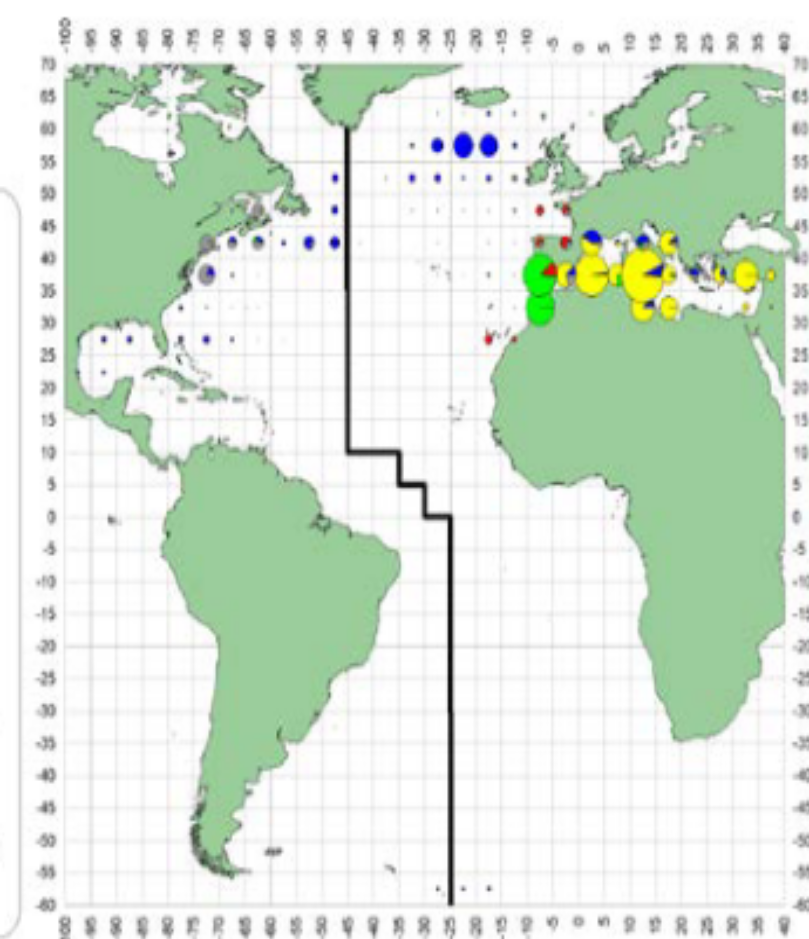

Рис.5. Распределение уловов синего тунца по 5°x5° квадратам в 2010-2017 гг.

Типы лова: синий -ярусный, красный - удебный, желтый- кошельковый, зеленый - ловушки, серый – другие.

Величина круга –доля вылова. Черная линия – граница единиц запаса (ИККАТ, 2019)

В восточной части Атлантики по данным Комиссии ИККАТ в последние пять лет отмечается рост численности синего тунца. ОДУ установлено на уровне 36 000 тонн и годовой вылов находится в пределах 32000-35000 тонн. Потенциальный вылов оценивается в 50 000 тонн в год. Районы промысла представлены на Рис. 5.

В Северной Атлантике, как и в Тихом океане синий тунец встречается в разных частях ареала в том числе и в прибрежных районах. Особенно это заметно в процессе сезонных миграций. Такое распределение используется рыбаками при ведении промысла.

У побережья США и Канады существует сезонный лицензионный удебный промысел. С августа по середину ноября синий тунец мигрирует вдоль полуострова Новой Шотландии (Канада) на север. Катера и лодки в поисках синего тунца уходят от берега на 3 – 5 км. Этот период года лучшее время для любительского и спортивного лова. Обычно средний вес синего тунца в уловах здесь составляет порядка 250 кг. Лов ведут с катеров и лодок с экипажем 2-3 человека. Промысел рентабельный с учетом высокой стоимости тунца, которого продают в страны востока и ЕС. Синий тунец при экспедиционном и местном промысле в основном вылавливается ярусами, кошельковыми неводоми, удебными снастями, дрифтерными сетями и рыбными ловушками (Рис. 5). Используются и разнообразные спортивные способы лова.

Похожий сезонный промысел ведется в Северном море, у берегов Норвегии, Великобритании и Ирландии. В северо-восточной Атлантике промысел основан на сезонно мигрирующем синем тунце из районов низких широт на север, в районы мористее Ирландии и в Северное море вдоль северо-восточного края атлантического шельфа и побережья Норвегии. По данным статистики в 1950-х и 1960-х годах годовые уловы сезонного промысла Норвегии колебались от 1000 тонн до почти 15 000 тонн в год. В прибрежных районах Норвегии (до 70°с.ш.) с июля по октябрь кошельковыми неводами добывался тунец весом от 50 до более 470 кг. К середине 1980-х годов и последующие годы синий тунец практически исчез в норвежских водах. Тунец появился в северной части Северо-Восточной Атлантики и норвежских водах с 2012 года и промысел возобновился в норвежской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) в 2014 году. Норвежская квота в ИККАТ увеличилась с 30 тонн в 2014 г. до 320 тонн в 2020 г. По данным наблюдений в прибрежных водах Великобритании и Ирландии с 2014 г. синий тунец появился в проливе Ла-Манш, хотя в предшествующие годы отсутствовал. Межгодовые изменения в сезонном появлении или отсутствии тунца в северной части ареала Северо-Восточной Атлантики вероятно, связаны с колебаниями численности тунца.

Изучение синего тунца в августе 2020 г. в прибрежных водах Северного моря проводил Норвежский Институт морских исследований (IMR) и Управление рыболовства страны. С целью мечения тунец облавливался с 24 лодок в проливе Скагеррак. Вес тунцов превышал 200 кг, мечение проводилось пластиковыми и спутниковыми метками. Промысел тунца в норвежских водах продолжается.

Россия имеет возможность организации экспедиционного помысла синего тунца в Северной Атлантике. Условием такого промысла является наличие квоты. В рамках ИККАТ существует квотирование этого вида по странам. Россия, как страна-член ИККАТ может претендовать на квоту. Промысел возможен в открытой части океана, вне юрисдикции прибрежных стран. При наличии соглашений с прибрежными странами и квоты ИККАТ отечественный промысел возможен в ИЭЗ государств. В случае организации промысла синего тунца, дополнительный коммерческий интерес может представлять прилов, который будет включать другие ценные виды тунцов, мечерылых рыб и акул.

Организация специализированного промысла синего тунца в прибрежных районах российской зоны Тихого океана, как и других стран, требует специального изучения вопроса каждой страной, претендующей на промысел. Необходимо учитывать, что запас тихоокеанского тунца находится в состоянии перелова и отсутствуют данные для расчета величины ОДУ.

По материалам:- Публикаций средств массовой информации России, – Комиссии по рыболовству в Западной и Центральной частях Тихого океана (WCPFC) и Межамериканской комиссии по тропическим тунцам (IATTC), - Международной комиссии по сохранению атлантических тунцов (ICCAT, - Института морских исследований (IMR) Норвегии, - http://www.biggame-fishing.net/kanad.

Обзор подготовил ведущий научный сотрудник АтлантНИРО – А.А. Нестеров.

Отчетная сессия Атлантического филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») по результатам выполнения научно-исследовательских работ в 2021 году

25-26 января 2022 г. в Атлантическом филиале ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») запланировано проведение отчетной сессии научных подразделений по результатам выполнения научно-исследовательских работ в 2021 г. На сессии будут заслушаны доклады в двух категориях: «Наиболее значимые научные работы» и «Исследования молодых ученых».

Всего в ходе сессии планируется заслушать более 20 докладов по результатам исследований водных биологических ресурсов и среды их обитания в пресноводных водоёмах Калининградской области, Балтийском море и его заливах, океанических районах зоны ответственности АтлантНИРО, технологическим исследованиям.

По итогам сессии будут определены лучшие доклады.