Группа работает с 2001-го года, обобщая полученные на промысле и в исследовательских рейсах материалы и результаты их обработки. В состав Группы входят эксперты исследовательских организаций стран региона (Марокко, Мавритания, Сенегал, Гамбия) и стран, ведущих здесь значительный экспедиционный промысел (Испания, Нидерланды, Норвегия, Россия), представители ФАО. Специалисты АтлантНИРО ежегодно по приглашению ФАО принимают участие в работе Группы. В 2017 г. на заседаниях Рабочей группы Н.М. Тимошенко, заведующий лабораторией экологии промысловых популяций и оценки запасов ФГБНУ «АтлантНИРО», выступал с докладом и участвовал в расчетах. После моделирования состояния исследуемых запасов Группа пришла к выводу о неполном использовании промыслом потенциала сардины и чрезмерной эксплуатации запасов ставрид и сардинелл. Промысел скумбрии признан соответствующим критериям предосторожного подхода к эксплуатации ее запасов. Согласованы направления дальнейшего сотрудничества. Несмотря на интенсивную эксплуатацию рыбных запасов региона, в ближайшие годы в нём сохранится потенциал для ведения в прежних масштабах экспедиционного промысла с участием траулеров России.

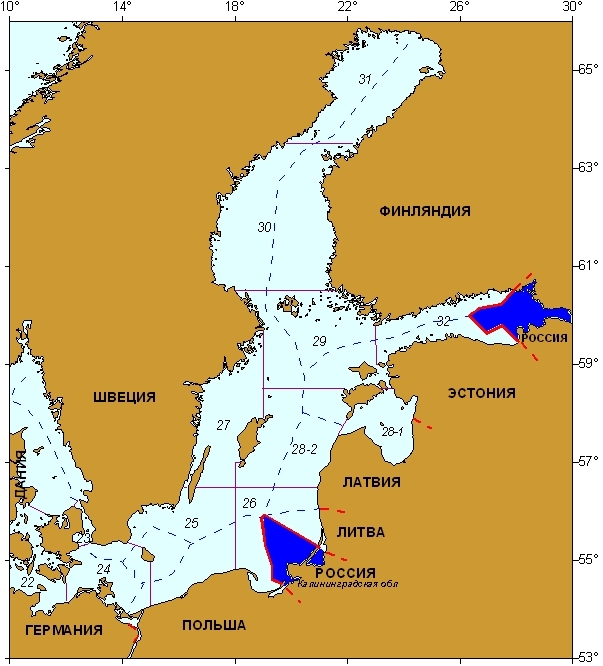

На основании государственного задания сотрудниками лаборатории Балтийского моря ФГБНУ «АтлантНИРО» в мае 2017 г. осуществлялись экспедиционные работы на российских промысловых судах типа МРТК и МРТР рыбодобывающих организаций Калининградской области различных форм собственности.

При ведении донного тралового лова в ИЭЗ и территориальном море РФ 26 подрайона ИКЕС Балтийского моря основными объектами промысла являлись треска и речная камбала. Пелагическим траловым ловом осваивались такие виды ВБР, как шпрот (килька) и балтийская сельдь (салака).

При ведении донного тралового лова в ИЭЗ и территориальном море РФ 26 подрайона ИКЕС Балтийского моря основными объектами промысла являлись треска и речная камбала. Пелагическим траловым ловом осваивались такие виды ВБР, как шпрот (килька) и балтийская сельдь (салака).

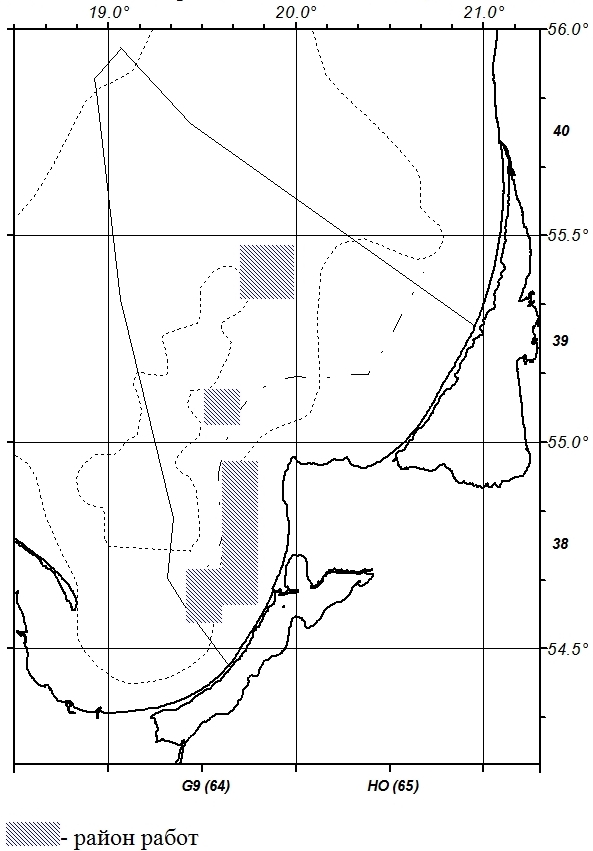

На двух рыбопромысловых судах демерсальный траловый лов осуществлялся как в дневное, так и в ночное время суток на участках с глубинами от 67 до 108 м (рис. 1). Продолжительность тралений составляла от 4,5 до 18,0 часов (в среднем 9,2-13,7 часа). В ходе выполнения рейсовых заданий промерено трески и речной камбалы 4434 экз., проведено биологических анализов 950 экз., собрано возрастных проб 632.

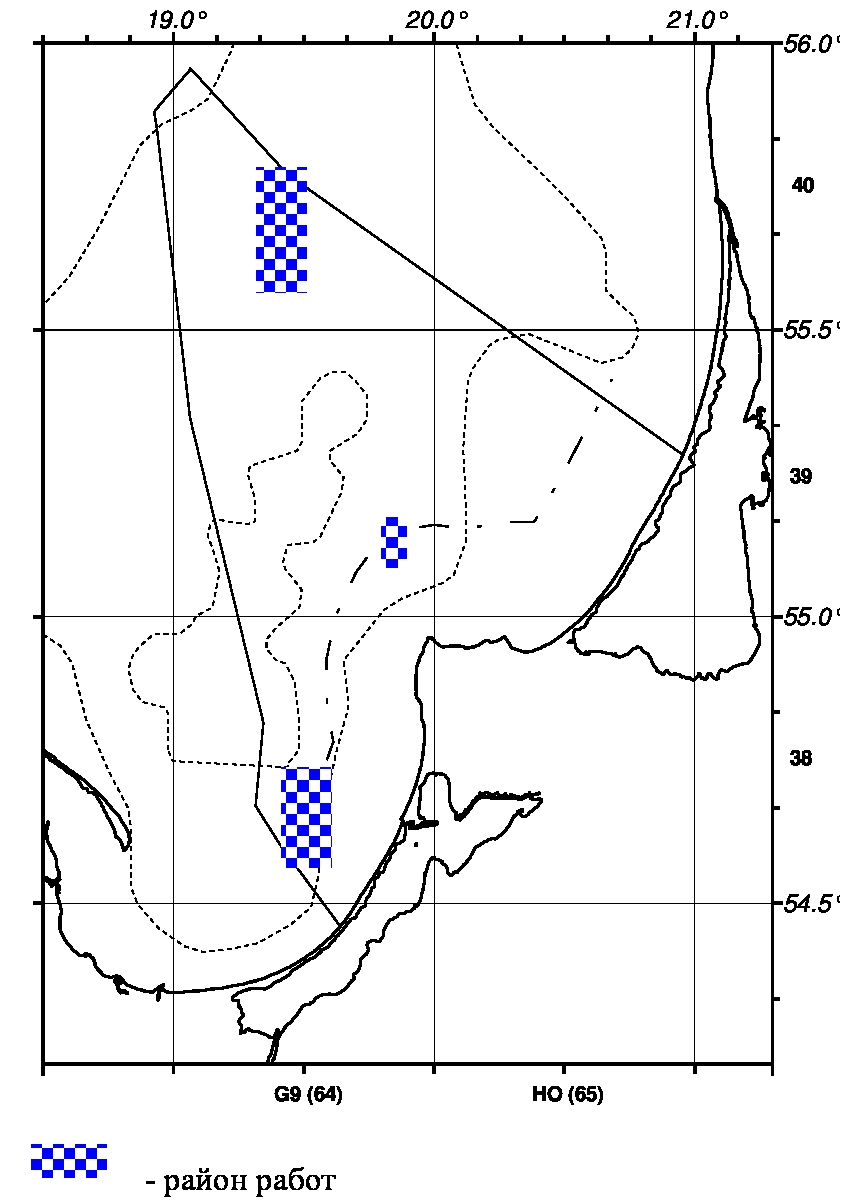

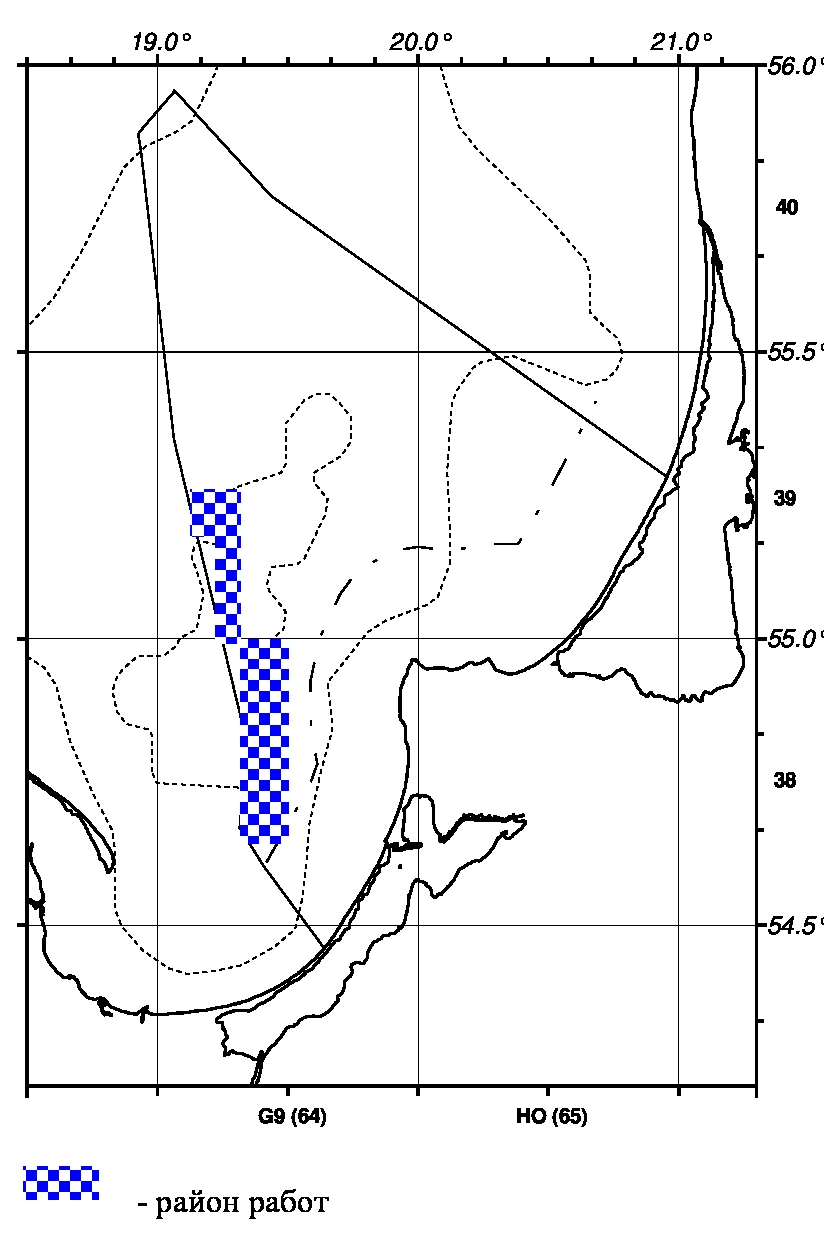

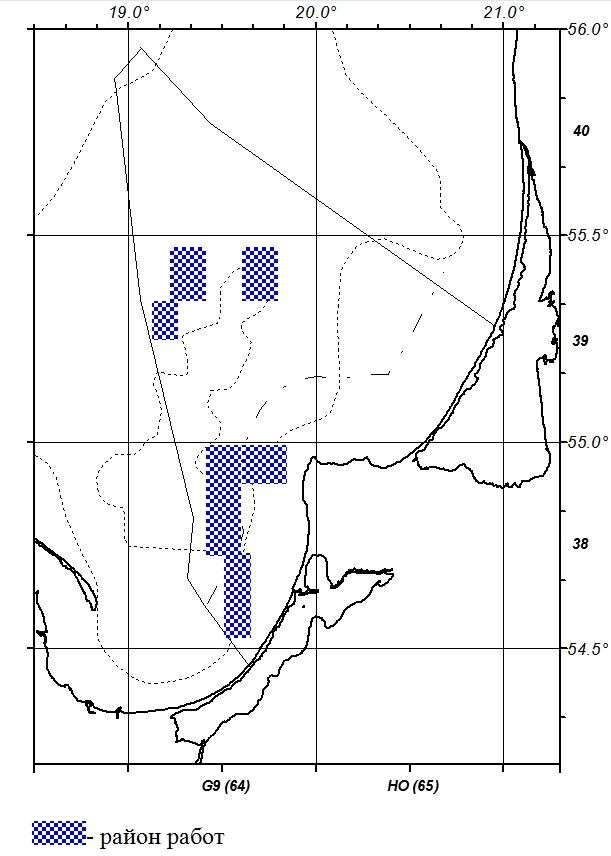

Пелагический траловый лов в мае 2017 г. был нацелен на добычу нерестовых скоплений шпрота. Сельдь присутствовала в качестве малочисленного прилова, её доля в среднем составляла менее 1,0%. Траления проводились в светлое время суток, завершались во второй половине дня. Лов велся на участках с глубинами от 50 до 103 м (рис. 2). Продолжительность тралений составляла от 9,0 до 14,0 часов (в среднем 11,2 часа).

В ходе выполнения рейсовых заданий промерено шпрота и салаки 2704 экз., проведено биологических анализов 794 экз., собрано возрастных проб 510.

Все материалы собраны в соответствии с требованиями, предъявляемыми в институте к первичным биологическим данным, пригодны для дальнейшей камеральной обработки и будут использованы для подготовки обоснований промысловых прогнозов на 2018 г. и на перспективу.

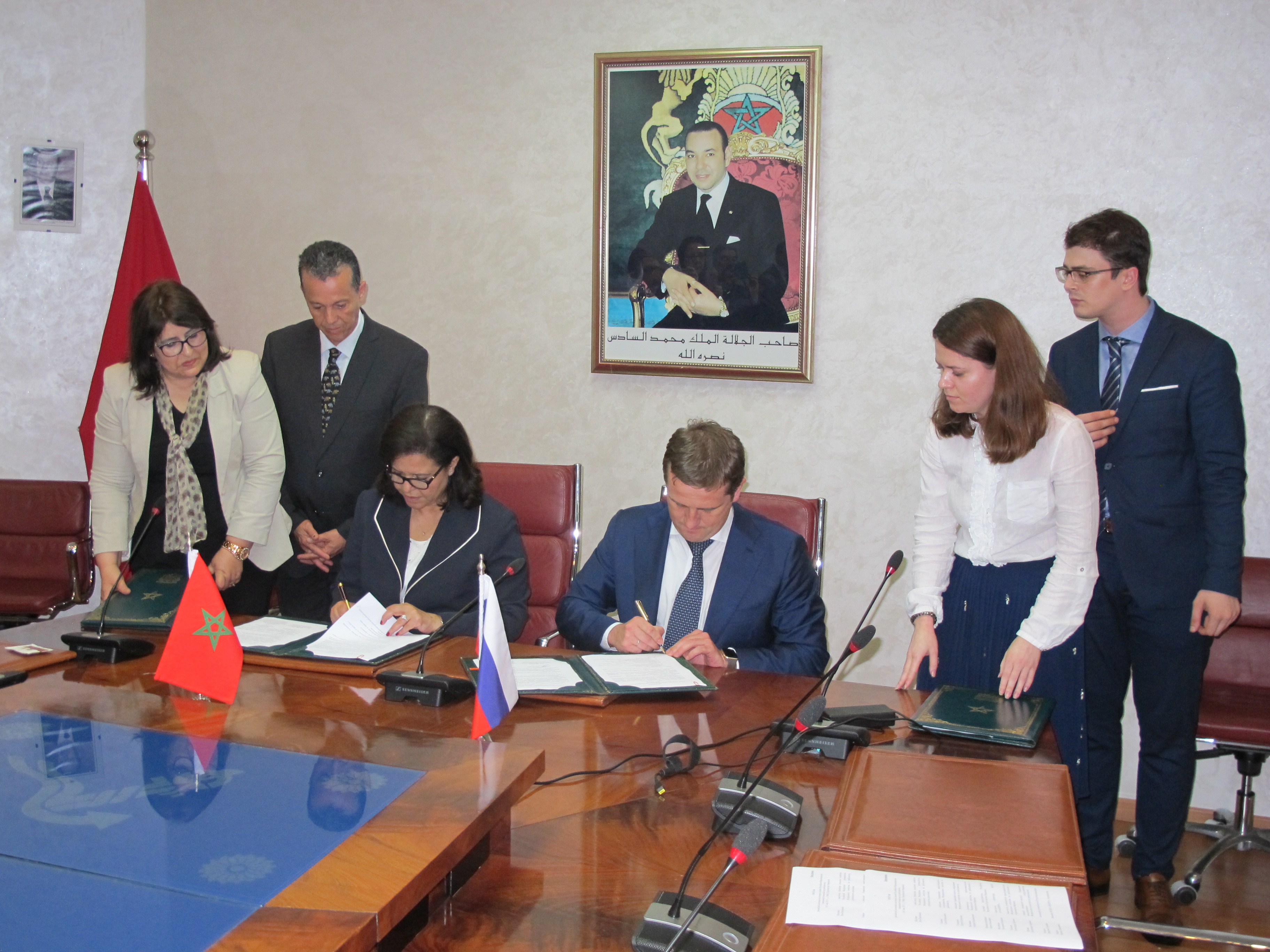

Сессия проходила в рамках Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Марокко о сотрудничестве в области морского рыболовства, подписанного 15 марта 2016 г. в Москве.

Российскую делегацию возглавил И.В. Шестаков – заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации – руководитель Федерального агентства по рыболовству. Марокканскую делегацию возглавила З. Дриуш – генеральный секретарь в государственном секретариате, ответственном за морское рыболовство Министерства сельского хозяйства, морского рыболовства, развития сельских территорий, внутренних водоемов и лесного хозяйства Королевства Марокко.

В течение межсессионного периода состоялись две Рабочие встречи ученых ФГБНУ «АтлантНИРО» и Национального института рыбохозяйственных исследований Марокко (НИРИ). В августе 2016 г. в Калининграде проходила Рабочая встреча по планированию российской экспедиции в атлантическую рыболовную зону Марокко во второй половине 2016 г., в феврале 2017 г. в Агадире (Марокко) состоялась Рабочая встреча по анализу результатов совместных исследований.

В 2016-2017 гг. сотрудники ФГБНУ «АтлантНИРО» работали в качестве наблюдателей на российских промысловых судах. В соответствии с решением, принятым в ходе первой сессии, состоявшейся в Москве в апреле 2016 г., количество российских наблюдателей на борту российских рыболовных судов было увеличено по сравнению с предыдущим межсессионным периодом.

В октябре-декабре 2016 г. в зону Марокко состоялась экспедиция на российском научно-исследовательском судне «Атлантида» с участием марокканских специалистов, в процессе которой была определена численность и особенности распределения молоди мелких пелагических рыб, проведены гидроакустические и океанографические исследования.

Директором НИРИ Абдальмалеком Фаражем на сессии также были представлены результаты гидроакустической съемки по оценке биомассы мелких пелагических рыб, выполненной марокканским научно-исследовательским судном «Аль Амир Мулай Абдаллах» в ноябре 2016 г. - январе 2017 г.

Смешанная комиссия одобрила результаты научно-технического сотрудничества в первый год действия Соглашения.

Российская и марокканская стороны договорились продолжить реализацию программы научно-технического сотрудничества для наблюдения за различными элементами пелагической экосистемы в районе Марокко с целью обеспечения рационального и устойчивого использования пелагических ресурсов.

9-26 апреля 2017 г. в г. Копенгаген (Дания) состоялось очередное ежегодное заседание Рабочей группы ИКЕС по оценке запасов рыб и рыболовства в Балтийском море (Baltic Fisheries Assessment Working Group, WGBFAS) проходила в соответствии с резолюцией ИКЕС под председательством Томаса Грёхслера (Германия) и сопредседательством Микеле Казини (Швеция).

В этом заседании приняли участие 40 экспертов национальных научно-исследовательских институтов всех балтийских государств (9 стран), в том числе России, а также представители ИКЕС и ЕС. Как и в предыдущие годы, данное мероприятие было посвящено обобщению международной промысловой и научно-исследовательской информации, оценке запасов основных промысловых рыб и прогнозу возможного вылова водных биоресурсов в основных промысловых районах Балтийского моря.

С 1993 г. ФГБНУ «АтлантНИРО» активно участвует в заседаниях WGBFAS. Участие в работе Группы позволяет пользоваться международными материалами, объединенными в доступную базу данных, и, не смотря на то, что российская акватория в Балтийском море занимает около 5% общей акватории моря, оказывать влияние на выработку рекомендаций по управлению запасами балтийских рыб с учетом интересов отечественного рыболовства. На WGBFAS-2017 специалистами ФГБНУ «АтлантНИРО» своевременно были представлены биостатистические и промысловые данные по донным (треска, речная камбала, камбала-тюрбо) и пелагическим (балтийская сельдь, шпрот) видам рыб Балтийского моря за 2016 г.

В 2017 г. в заседании Рабочей группы от АтлантНИРО участвовали заведующий лабораторией Балтийского моря И.В. Карпушевский и заведующая сектором оценки запасов рыб Балтийского моря В.М. Амосова.

Специалисты ФГБНУ «АтлантНИРО» своевременно провели серьезную и объемную работу по анализу данных российской части осенней съемки запасов рыб 2016 года и биостатистических материалов, полученных наблюдателями института на российских рыболовных судах в Балтийском море в 2016 г., с последующей их загрузкой в базу данных ИКЕС Интеркэтч. Российские данные прошли проверку, статистическую обработку и были приняты Рабочей группой для оценки величин запасов и прогноза возможного вылова балтийских рыб в 2018 году. В ходе заседания российская делегация активно участвовала в обобщении международных биопромысловых данных за 2016 г., проведении необходимых многовариантных математических расчетов и подготовке рекомендаций по управлению.

Рабочая группа выполнила оценки основных единиц запасов международного регулирования: шпрота –1, трески – 3, балтийской сельди – 3, морского языка –1, морской камбалы – 2, речной камбалы – 4, камбалы-лиманды - 1, гладкого ромба - 1 и камбалы-тюрбо - 1, прогнозы пополнения и краткосрочные прогнозы состояния этих запасов на 2017-2018 гг. при различных режимах управления.

Следует отметить, что вылов трески восточного запаса имеет тенденцию к снижению с 67,0 тыс. т. в 2012 г. до 37,7 тыс. т в 2016 г. Общий вылов восточнобалтийской трески в 2016 г. составил 37,655 тыс. т, что почти на 20% ниже уровня 2015 г.

Основными пользователями запаса за период 2012-2016 гг. явились Польша, Дания и Швеция, средний вылов которых в среднем за период составлял 11,9, 8,1 и 5,7 тыс. т соответственно или 34,1%, 22,5% и 15,5% от общего вылова (табл.1). Доля российского вылова колебалась от 7,7 до 11,9% (от 2,9 до 4,0 тыс. т) и в среднем за данный период составила 10% (3,4 тыс. т) от общего вылова трески.

Таблица 1

Доля вылова (% от общего вылова) восточно-балтийской трески в 2012-2016 гг.

| Год | Дания | Эстония | Финляндия | Германия | Латвия | Литва | Польша | Россия | Швеция |

| 2012 | 23,6 | 1,3 | 2,7 | 4,7 | 8,3 | 4,4 | 27,3 | 7,7 | 19,7 |

| 2013 | 19,3 | 0,8 | 1,3 | 1,7 | 7,8 | 5,6 | 37,5 | 9,2 | 16,9 |

| 2014 | 20,9 | 0,6 | 1,2 | 2,3 | 6,9 | 3,8 | 38,1 | 11,9 | 14,3 |

| 2015 | 25,8 | 0,5 | 1,0 | 4,0 | 6,9 | 5,3 | 34,6 | 9,4 | 12,4 |

| 2016 | 23,0 | 0,0 | 0,2 | 3,1 | 9,3 | 5,8 | 32,7 | 11,6 | 14,3 |

| Среднее | 22,5 | 0,6 | 1,3 | 3,2 | 7,8 | 5,0 | 34,1 | 10,0 | 15,5 |

При этом освоение ОДУ по треске странами ЕС за последние пять лет колебалось от 68,6% до 98,8% и в среднем составило около 85% (табл. 2). Отечественное освоение ОДУ по треске за данный период колебалось от 39,9% до 79,8% и в среднем составило 57,4%.

Таблица 2

| Год | ОДУ ЕС, тыс. т | Вылов ЕС, тыс. т | Освоение ОДУ ЕС, % | ОДУ РФ, тыс. т | Вылов РФ, тыс. т | Освоение ОДУ РФ, % |

| 2012 | 67,85 | 67,00 | 98,75 | 6,30 | 3,95 | 62,76 |

| 2013 | 61,57 | 42,93 | 69,73 | 7,20 | 2,87 | 39,86 |

| 2014 | 65,93 | 45,24 | 68,62 | 7,50 | 3,44 | 45,92 |

| 2015 | 51,43 | 49,63 | 96,50 | 4,40 | 3,51 | 79,82 |

| 2016 | 41,14 | 37,66 | 91,52 | 5,80 | 3,39 | 58,48 |

| Среднее 2012-2016 гг. | 85,03 | Среднее 2012-2016 гг. | 57,37 | |||

Выработанные Рабочей группой рекомендации, которые должны быть в мае-июне текущего года рассмотрены и утверждены рекомендательным комитетом ИКЕС, обеспечивают благоприятные перспективы для российского рыболовства в 2018 г. Рекомендованные группой объемы ОДУ трески и шпрота сохраняется практически на уровне 2017 г., а по салаке даже значительно увеличен.

27 апреля 2017 г. В ФГБНУ «АтлантНИРО» состоялись общественные слушания по материалам общего допустимого улова в районе добычи (вылова) водных биоресурсов во внутренних морских водах Российской Федерации, территориальном море  Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации, в Азовском и Каспийском морях, на 2018 г. (с оценкой воздействия на окружающую среду). Часть 1. Рыбы морей Европейской части России (в части водных биологических ресурсов Балтийского моря, Куршского и Вислинского (Калининградского) заливов).

Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации, в Азовском и Каспийском морях, на 2018 г. (с оценкой воздействия на окружающую среду). Часть 1. Рыбы морей Европейской части России (в части водных биологических ресурсов Балтийского моря, Куршского и Вислинского (Калининградского) заливов).

В слушаниях приняло участие около 60 человек, в том числе жители МО «Полесский городской округ», МО «Светловский городской округ», прибрежных городов Пионерский, Светлогорск, Зеленоградск, представители Западно-Балтийского территориального управления Росрыболовства, ФГБНУ «АтлантНИРО», ФГБОУ ВО «КГТУ», рыбодобывающих организаций.

По данным многолетних комплексных исследований специалистами ФГБНУ «АтлантНИРО» была проведена оценка запасов водных биологических ресурсов (ВБР) и разработаны материалы общего допустимого улова (ОДУ) в районе добычи (вылова) ВБР в Балтийском море, Куршском и Вислинском (Калининградском) заливах на 2018 г. В соответствии с указанными материалами рекомендованы следующие объёмы ОДУ водных биоресурсов в Балтийском море, Куршском и Вислинском (Калининградском) заливах на 2018 год (тыс. т):

|

Вид

|

Балтийское море

|

Куршский залив

|

Вислинский (Калининградский) залив

|

|

Треска

|

5,9

|

|

|

|

Сельдь балтийская (салака)

|

29,5

|

|

|

|

Шпрот (килька)

|

42,6

|

|

|

|

Камбала речная

|

1,66

|

|

|

|

Лосось атлантический (семга)

|

0,061

|

|

|

|

Лещ

|

|

1,20

|

0,29

|

|

Судак

|

|

0,26

|

0,15

|

|

Чехонь

|

|

0,35

|

0,08

|

|

Плотва

|

|

0,57

|

0,1

|

В третьей декаде марта – первой декаде апреля был осуществлен очередной этап работ по сбору промыслово-биологической информации в Балтийском море в соответствии с государственным заданием ФГБНУ «АтлантНИРО». Наблюдения выполнялись на промысловом судне типа МРТК рыболовецкого колхоза «За Родину». Судно вело пелагический промысел в юго-восточной части Балтийского моря (26 подрайон Конвенционного района ИКЕС).

В период работ район находился в зоне взаимодействия циклонов и антициклонов, в связи с этим периоды благоприятной погоды, когда доминировал ветер переменных направлений скоростью 3 – 6 м/с. сменялись периодами усиления ветра до штормового. В первой декаде апреля промысел осложнял также густой туман, который затруднял выход судов в море по судоходному каналу и непосредственно проведение промысловых операций.

В период работ район находился в зоне взаимодействия циклонов и антициклонов, в связи с этим периоды благоприятной погоды, когда доминировал ветер переменных направлений скоростью 3 – 6 м/с. сменялись периодами усиления ветра до штормового. В первой декаде апреля промысел осложнял также густой туман, который затруднял выход судов в море по судоходному каналу и непосредственно проведение промысловых операций.

Траулер, на котором проводились наблюдения, осуществлял пелагический траловый лов в близнецовом варианте с другим однотипным судном этого же предприятия. Пелагический лов также вели до 15 других судов различных рыбодобывающих организаций.

Сырьевая база пелагического промысла была представлена в основном шпротом. Наиболее плотные скопления этого объекта отмечались в районе Гданьской впадины над глубинами 80 – 110 м.

Суточные вертикальные миграции шпрота были выражены нечетко. В светлое и темное время суток рыба фиксировалась поисковой аппаратурой вблизи грунта, иногда на грунте в виде отдельных стаек с вертикальным развитием 5-8 м, и полос, иногда до 20 м. Протяженность скоплений достигала 4-8 миль. Лишь в отдельные сутки в ночное время отмечались эхозаписи слабой интенсивности в слое 0-30 м.

Траления выполнялись днем и ночью, обычно вблизи грунта. Продолжительность тралений колебалась от 10 до 24 часов в зависимости от плотности рыбных скоплений. Уловы колебались от 10 до 29 т за траление (на одно судно). Ночные траления в приповерхностном слое обычно были малоэффективны.

17 апреля 2017 г. под председательством директора ФГБНУ «АтлантНИРО» К.В. Бандурина состоялось расширенное заседание Ученого совета института, на котором были рассмотрены предложения по внесению изменений в Правила рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна.

В результате обсуждения члены Ученого совета пришли к единогласному мнению о необходимости принятия трех поправок в Правила за исключением вопроса – о «возможности выпуска маломерного прилова водных биоресурсов в живом виде в среду обитания».

В соответствии с приказом Росрыболовства от 25.10.2016 № 670 «Об организации в Федеральном агентстве по рыболовству работы по разработке предложений по внесению изменений в правила рыболовства» выписка из протокола заседания Ученого совета с предложениями по внесению изменений в Правила рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна направлены в ФГБНУ «ВНИРО».

В заседание Ученого совета принимали участие представители Западно-Балтийского территориального управления Росрыболовства, Агентства по рыболовству Правительства Калининградской области, рыбодобывающих организаций.

В г. Риге (Латвия) состоялась Рабочая группа ИКЕС по балтийским международным съемкам рыб (WGBIFS-2017)

В период с 27 по 31 марта 2017 г. в г. Риге (Латвия) под председательством Влодимержа Григеля (Польша) была проведена Рабочая группа ИКЕС по балтийским международным съемкам рыб (WGBIFS-2017). В ее работе приняли участие 25 специалистов из 9 прибалтийских стран и представители ИКЕС. Российскую делегацию представлял заведующий лабораторией Балтийского моря ФГБНУ «АтлантНИРО» Карпушевский И.В.

Основной целью ежегодно проводимой WGBIFS является сбор, анализ и обобщение информации по выполненным в межсессионный период работы Группы научным исследованиям в Балтийском море. Научные исследования, в свою очередь, представляют собой комплекс тралово-акустических съемок (BIAS, BASS), проводимых всеми странами региона во II и IV кварталах года, и учетных донных траловых съемок (BITS), проводимых в I и IV кварталах (всего четыре съемки).

В ходе работы Группы специалистами национальных институтов Балтики были представлены доклады с презентациями о выполнении запланированных в 2016 и 2017 гг. учетных донных и тралово-акустических съемок в Балтийском море. Сотрудником АтлантНИРО были представлены доклады с презентациями о результатах проведенных институтом в IV квартале 2016 г. учетной донной и тралово-акустической съемок. Группой было признано, что отсутствие российских данных по учетным донным траловым съемкам в I квартале 2016 и 2017 г. и акустическим съемкам II квартала 2016 гг. негативно повлияет на оценку запасов восточно-балтийской трески, сельди центрального запаса и шпрота Балтийского моря.

Рабочая группа одобрила результаты весенних и осенних тралово-акустических съемок (BASS, BIAS), выполненных в 2016 г. Данные результаты были приняты и в полном объеме считаются пригодными для использования Рабочей группой ИКЕС по оценке запасов рыб и рыболовства в Балтийском море (ICES WGBFAS-2017).

Рабочая группа одобрила результаты весенних и осенних тралово-акустических съемок (BASS, BIAS), выполненных в 2016 г. Данные результаты были приняты и в полном объеме считаются пригодными для использования Рабочей группой ИКЕС по оценке запасов рыб и рыболовства в Балтийском море (ICES WGBFAS-2017).

Рабочая группа одобрила результаты международных донных учетных траловых съемок (BITS) IV квартала 2016 г. и I квартала 2017 г. Результаты съемок приняты и в полном объеме и считаются пригодными для использования на WGBFAS-2017.

При планировании исследований Балтики по программе ИКЕС в 2017 и 2018 гг. свое участие в тралово-акустических и учетных донных траловых съемках подтвердили представители Евросоюза всех прибалтийских государств. Со стороны России было заявлено о возможности проведения только одной тралово-акустической съемки в IV квартале 2017 гг. В очередной раз Группа настоятельно рекомендовала России возобновить весь комплекс участия в научно-исследовательских съемках в Балтийском море.

3 марта 2017 г. в ФГБНУ «АтлантНИРО» прошло заседание Ученого совета, которое было посвящено обсуждению прогноза возможного вылова водных биологических ресурсов в океанических районах на 2018 г.

На заседание Ученого совета были приглашены представители Западно-Балтийского территориального управления Росрыболовства, агентства по рыболовству Калининградской области, ЗАО «Вестрыбфлот».

В докладе о биологических ресурсах СВА было отмечено, что запас путассу останется в устойчивом состоянии и обеспечит возможность вылова до 1.5. млн т при соблюдении принципов предосторожного подхода.

Запасы европейской и западноафриканской ставрид в ЦВА в последние годы не пополняются многочисленными генерациями. С целью предотвращения дальнейшего снижения их биомасс рекомендуется ограничить вылов каждого из этих видов в ЦВА величинами в 60 тыс.т. Несмотря на рост вылова, остается в хорошем состоянии и хорошо пополняется запас скумбрии ЦВА. Прекратился рост вылова сардинелл. Хорошее пополнение плоской сардинеллы позволяет надеяться на возможность вылова до 600 тыс.т. Всё еще недоиспользуется запас марокканской сардины, ОДУ которой целесообразно увеличить до 505 тыс.т.

В докладе по биологическим ресурсам АчА были рассмотрены перспективы промысла патагонского клыкача, ледяной рыбы и криля для развития отечественного экспедиционного лова в Антарктической части Антарктики. Предметом анализа явилось состояние запасов и показатели современного промысла, включая величины допустимого вылова, стандартизированные индексы вылова на усилие, размерный состав уловов. Показаны тренды пространственно-временной изменчивости показателей промысла с учетом используемых технологий лова.

В докладе по биологическим ресурсам южной части Тихого океана была дана оценка запасов ставриды в районе ЮВТО. Оценка выполнялась в рамках региональной организации по рыболовству SPRFMO с привлечением материалов ФГБНУ «АтлантНИРО». Результаты моделирования состояния запаса ставриды, выполненные в 2016 г. на 4-м Научном комитете SPRFMO, показали увеличение нерестовой биомассы в Южном подрайоне по сравнению с оценками 2015 года с 3,3 до 4,1 млн т. Одновременно отмечено снижение промысловой смертности при отсутствии явно урожайных поколений ставриды. Если пополнение в 2016-2017 гг. будет на среднем уровне 2000-2012 гг. и величина улова в 2017 г. не превысит ОДУ в 493 тыс. т., то нерестовая биомасса продолжит росту. При пополнении на среднемноголетнем уровне (1970-2016 гг.) или выше допустимую величину изъятия в 2018 г. можно экспертно оценить 550 тыс. т.

Данные оценок запасов тунцов «тропической» группы показали, что запасы большеглазого и желтоперого тунцов находятся в удовлетворительном состоянии, а полосатого – в стабильном. Дополнительный годовой вылов тунцов этой группы может составить до 113 тыс. т.

По результатам обсуждения докладов было принято решение утвердить прогноз возможного вылова водных биологических ресурсов в океанических районах на 2018 г.

Согласно Государственного задания и Плана ресурсных исследований и государственного мониторинга водных биоресурсов, тремя сотрудниками лаборатории Балтийского моря ФГБНУ «АтлантНИРО» в феврале 2017 г. осуществлялись экспедиционные работы на российских промысловых судах типа МРТК и МРТР рыбодобывающих организаций Калининградской области.

Основной целью научно-исследовательских работ в 26-м подрайоне ИКЕС Балтийского моря являлся сбор промыслово-биологической информации по основным промысловым видам рыб.При ведении донного тралового лова основными объектами промысла являлись треска и камбала речная.

Пелагический траловый лов велся на таких видах водных биоресурсах, как шпрот (килька) и сельдь балтийская (салака).

На двух рыбопромысловых судах демерсальный траловый лов осуществлялся как в дневное, так и в ночное время суток на участках с глубинами от 48 до 95 м (рис. 1 - район работ двух судов типа МРТК и МРТР на донном траловом промысле в период с 1 по 21 февраля 2017 г.). Продолжительность тралений составляла от 5,4 до 16,5 часов (в среднем 10,0-13,4 часа).

В ходе выполнения рейсовых заданий промерено трески и речной камбалы 5338 экз., проведено биологических анализов 1321 экз., собрано возрастных проб 826.В уловах присутствовала треска длиной от 21 до 69 см и массой от 70 до 2230 г. Речная камбала имела длину от 16 до 49 см и массу от 50 до 1190 г.

В качестве дополнения к рейсовым заданиям заготовлены (заморожены) и доставлены в институт образцы печени трески в количестве 78 экз. по размерным группам для исследования ее технохимического состава. Пелагические траления, за некоторым исключением, проводились в темное время суток, завершались в первой половине дня. Лов велся на глубоководных участках от 84 до 95 м (рис. 2 -район работ одного судна типа МРТК на пелагическом траловом промысле в период с 1 по 21 февраля 2017 г. ). Продолжительность тралений составляла от 5,0 до 22,0 часов.

Пелагические траления, за некоторым исключением, проводились в темное время суток, завершались в первой половине дня. Лов велся на глубоководных участках от 84 до 95 м (рис. 2 - район работ одного судна типа МРТК на пелагическом траловом промысле в период с 1 по 21 февраля 2017 г.). Продолжительность тралений составляла от 5,0 до 22,0 часов.

В ходе выполнения рейсовых заданий промерено шпрота и салаки 3910 экз., проведено биологических анализов 812 экз., собрано возрастных проб 600. В уловах присутствовала килька длиной от 7,0 до 14,5 см и массой от 2,1 до 19,5 г. Сельдь балтийская имела длину от 10,5 до 28,0 см и массу от 6,4 до 131,4 г.

Все материалы собраны в соответствии с требованиями, предъявляемыми в институте к первичным биологическим данным, пригодны для дальнейшей камеральной обработки и будут использованы для подготовки обоснований промысловых прогнозов на 2018 г. и на перспективу.