Super User

02 ноября 2023 г. впервые в Атлантическом филиале ФГБНУ «ВНИРО» состоялось занятие «Географической школы», открытой на базе института природопользования, пространственного развития и градостроительства БФУ им. И. Канта при поддержке Русского географического общества. Занятие проводилось в рамках профориентационного просветительского проекта «Где работают ученые?», направленного на экологическое и патриотическое воспитание школьников, пропаганде знаний, связанных с географией, мотивацией будущих абитурентов к выбору географических и естественно-научных направлений. Лекционно-экскурсионное мероприятие проводил заведующий лабораторией Балтийского моря, кандидат биологических наук Гулюгин Сергей Юрьевич. В рамках занятия слушатели «Географической школы» ознакомились с историей, достижениями и основными задачами, выполняемыми АтлантНИРО, узнали специфику работы научных сотрудников на научно-исследовательских и рыбопромысловых судах, обсудили структуру океанических биоценозов. Слушатели школы продемонстрировали глубокий интерес и наличие определенных знаний живого мира Балтийского моря и Мирового океана, активно задавали вопросы и участвовали в обсуждении.

АтлантНИРО активно участвует в профориентационной и научно-популяризаторской деятельности, направленной на расширение знаний о жизни и использовании водных биологических ресурсов разных водоемов у школьников, студентов и широкой публики. В сотрудничестве с ВУЗами и школами г. Калининграда, Музеем Мирового океана, Русским географическим обществом в Атлантическом филиале ФГБНУ «ВНИРО» регулярно проходят занятия по изучению фауны Мирового океана, Балтийского моря, истории рыбной промышленности и результатах работы рыбопромысловой науки. Сотрудники филиала на разных площадках активно участвуют в городских и региональных проектах, в этом году к ним добавилось добавились «Школа географии» и «Школа океанологии». Всего ежегодно проводимые лекции-экскурсии в «Экспозиции морских гидробионтов АтлантНИРО» посещают несколько сотен слушателей.

31 октября текущего года состоялось подписание договоров о совместной деятельности между Атлантическим филиалом ФГБНУ «ВНИРО» и ведущими рыбоводными организациями Калининградской области – ООО «Гудфиш» и ООО «Полекс-Аква», мероприятие проводилось при участии Агентства по рыболовству регионального правительства.

В последние два года инициатива Губернатора Калининградской области, а также интерес бизнесообществ привели к увеличению числа и мощности рыбоводных предприятий в регионе. В этом активно развивающемся секторе постоянно возникает потребность в научном сопровождении различных этапов производства - от биотехнологии выращивания водных биоресурсов до нормативной базы, обеспечивающей использование гидробионтов.

Предприятие «Гудфиш» занимается перспективным для области объектом искусственного воспроизводства – угрем речным. Проблема сохранения угря как биологического вида приобрела особую актуальность к концу ХХ – началу ХХI века, ввиду значительного сокращения численности производителей, достигающих мест нереста в Саргассовом море (Атлантический океан) и участвующих в естественном воспроизводстве. Искусственное зарыбление водоемов является наиболее важной мерой восстановления запаса угря речного, к тому же имеется положительный опыт зарыбления Калининградского (Вислинского) залива, после которого были достигнуты максимальные уловы данного вида.

Общество с ограниченной ответственностью «Полекс-Аква» осуществляет свою деятельность в сфере искусственного воспроизводства сига. Лимитирующим фактором по отношению к естественному воспроизводству сига и его развитию на ранних стадиях онтогенеза является эвтрофикация Куршского залива. В настоящее время идёт интенсивное заиление нерестилищ, что приводит к сокращению их площадей, ухудшению газового и химического режимов. В остальном условия для обитания молоди сига в Куршском заливе можно считать удовлетворительными. В современных условиях только искусственное воспроизводство вида компенсирует убыль популяции. Кроме того, ООО «Полекс-Аква» занимается товарным рыбоводством – выращиванием радужной форели.

По сложившейся практике «АтлантНИРО» тесно сотрудничает с указанными предприятиями, что и послужило основой для заключения договоров о сотрудничестве с целью организации и проведения научных исследований по различным направлениям искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов в водоемах Калининградской области.

Подписанные документы регламентируют и систематизируют вклады Сторон в совместную деятельность, формы взаимодействия, в том числе проведение консультаций, разработку и реализацию научно - исследовательских программ и проектов, участие в грантах и пр.

В рамках договоров согласованы годовые планы мероприятий по совместной деятельности «АтлантНИРО» и ООО «Гудфиш», «АтлантНИРО» и ООО «Полекс-Аква», включающие периодичность гидрохимических, ихтиопатологических, гематологических, а также рыбоводно-биологических исследований угря речного и радужной форели.

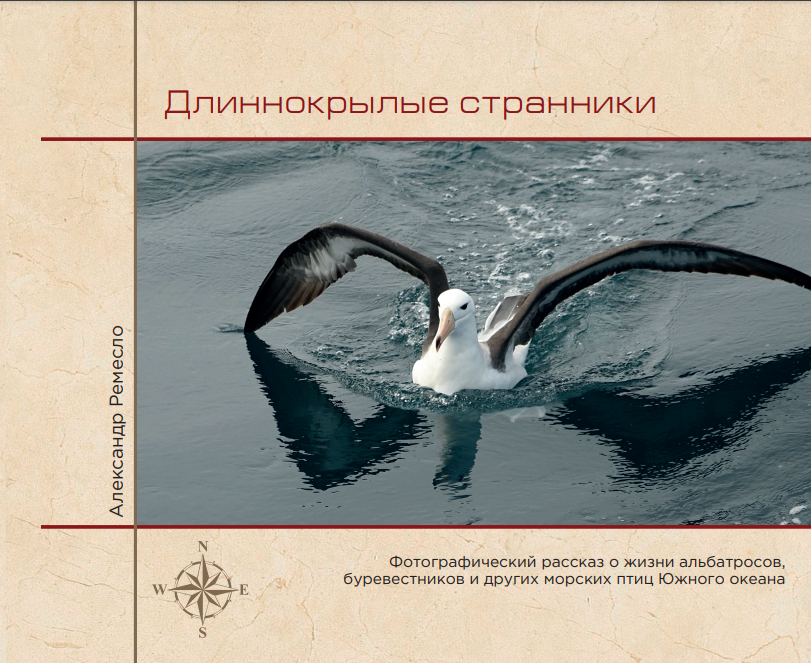

В издательстве АтлантНИРО вышел в свет фотоальбом А.В. Ремесло «Длиннокрылые странники». Автор фотоальбома – недавно ушедший из жизни сотрудник лаборатории промысловой океанологии Атлантического филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») кандидат географических наук, натуралист-мореход и фотохудожник Александр Васильевич Ремесло (1954-2020).

Это рассказ в фотографиях о самых различных и зачастую весьма живописных и выразительных ситуациях из жизни альбатросов, буревестников и других морских птицах Южного океана. Все представленные в фотоальбоме фотографии выполнены автором в 1990-2015-е годы в экспедиционных условиях. Подавляющее большинство снимков в громадном фотоархиве А.В. Ремесло были сделаны в океанических рейсах. Из 40 лет профессиональной жизни более половины Александр Васильевич провел в 45 длительных экспедициях почти во все районы Мирового океана. В 1990-2000-е годы А.В. Ремесло участвовал в 10-и учебных походах на всемирно известном барке «Крузенштерн» по программам Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота. Два из них в 1995-1996 и 2005-2006 гг. были кругосветными. В 2011-2012 гг. Александр Васильевич совершил свое третье и самое необычное кругосветное плавание, обогнув на корейском ярусоловном судне «Hong Jin 701» антарктический континент с востока на запад. Уникальное наследие этого морского фотохудожника представляет большую культурную и познавательную ценность. В последние годы жизни Александр Васильевич целенаправленно работал над текстом и фотоматериалами для фотоальбома об альбатросах и других морских птицах Южного океана, где он проводил съёмки в тяжелых экспедиционных условиях высоких широт.

Надеемся, что этот фрагмент его наследия будет полезен для океанологов, экологов и биологов, связавших свою жизнь с работой в море, а также доставит эстетическое наслаждение и даст возможность визуально познакомиться с удивительными птицами – олицетворением океанской стихии. И это – замечательная память об увлечённом мореходе, натуралисте и фотохудожнике Александре Васильевиче Ремесло.

С 16 по 19 октября 2023 года на базе Полярного филиала ФГБНУ «ВНИРО» («ПИНРО» им. Н.М. Книповича) состоялось ежегодное 58 заседание межгосударственного технического комитета по стандартизации «Рыбные продукты пищевые, кормовые, технические и упаковка» (МТК/ТК 300).

В работе технического комитета очно и в формате видеоконференции приняли участие представители ФГБНУ «ВНИРО» и его филиалов, ФГБУН «ФИЦ Питания и биотехнологии», представители промышленных и торговых организаций: НО «Рыбный союз», Союз Участников Потребительского Рынка, АО «Стрелец», АО «Таурус», ПАО «Мурманский траловый флот». АО «Архангельский траловый флот» Меридиан, ООО «Антей-Север» и другие.

Заседание открыл заместитель директора по научной работе ФГБНУ «ВНИРО», председатель МТК/ТК 300 Андрей Викторович Межонов. С приветственным словом выступил руководитель Полярного филиала ФГБНУ «ВНИРО» Вячеслав Анатольевич Мухин.

В соответствии с повесткой на заседании рассматривались окончательные редакции проектов межгосударственных и национальных стандартов:

ГОСТ 30054- «Консервы и пресервы из рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и водорослей. Термины и определения»,

ГОСТ 18056- «Консервы из креветок. Технические условия» ГОСТ «Рыба вяленая. Технические условия»,

ГОСТ 7457- «Консервы рыбные – паштеты. Технические условия»,

ГОСТ 18173- «Икра лососевая зернистая баночная. Технические условия»,

ГОСТ 1629- «Икра лососевая зернистая в транспортной упаковке. Технические условия»,

ГОСТ 11298- «Рыбы лососевые и сиговые холодного копчения. Технические условия»,

ГОСТ «Изделия балычные холодного копчения и вяленые из лососевых и сиговых рыб. Технические условия»,

ГОСТ 24896- «Рыба живая. Технические условия»,

ГОСТ 32366- «Рыба мороженая. Технические условия»,

ГОСТ 33803- «Рыба пресноводная сушено-вяленая. Технические условия»,

ГОСТ Р 56418- «Консервы из печени, икры и молок рыб «По-мурмански». Технические условия»,

а также технологические инструкции по изготовлению пищевой рыбной продукции: мяса раков варено-мороженых, рыбы вяленой, клипфиска и икры лососевой зернистой.

От Атлантического филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») в очном формате с докладом по разработке проекта ГОСТ 7457- «Консервы рыбные – паштеты. Технические условия» выступил председатель подкомитета по стандартизации «Западный рыбохозяйственный бассейн» (ПК 4) Андрюхин А.В. Остальные представители лаборатории стандартизации и нормирования, а также специалисты лаборатории теплового консервирования гидробионтов и лаборатории общей технологии «АтлантНИРО» приняли активное участие в обсуждении проектов документов в формате видеоконференции.

В ходе заседания значительное внимание уделялось согласованию проектов стандартов с положениями технических регламентов Евразийского экономического союза. Обсуждался сохраняющий актуальность вопрос об указании зоологических наименований видов водных биологических ресурсов или объектов аквакультуры в маркировке пищевой рыбной продукции.

Результаты всестороннего обсуждения и коллегиально принятые решения найдут свое применение на последующих этапах разработки документов, рассмотренных на заседании МТК/ТК 300, а также планируемых к разработке в дальнейшем.

На завершающем этапе были рассмотрены предложения по разработке стандартов, внесенных в план работ по стандартизации на 2024 год.

В рамках заседания участники посетили береговую рыбоперерабатывающую фабрику «Полярное Море +», в г. Мурманск, где ознакомились с современными процессами производства пищевой рыбной продукции.

Атлантический филиал ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») активно участвует в организации и проведении курсов по подпрограмме Центр компетенций «Подготовка научных наблюдателей» в рамках «Программы развития кадрового потенциала ФГБНУ «ВНИРО» на 2020-2023 гг.».

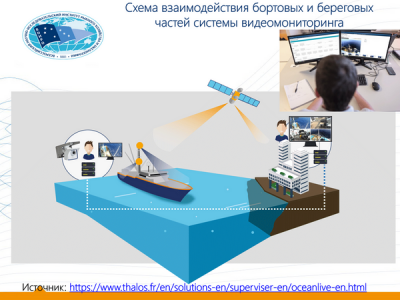

Одним из таких образовательных мероприятий, которое состоялось в сентябре текущего года, стал курс «Видеомониторинг как составная часть системы научного наблюдения на рыбном промысле: обзор, практика применения и перспективы».

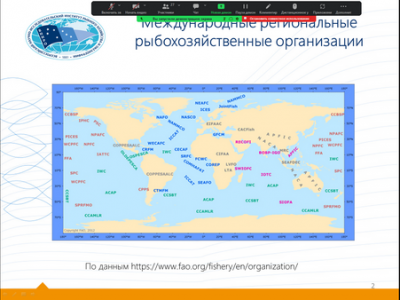

В ходе курса были рассмотрены технические, программные и технологические особенности системы видеомониторинга на рыбном промысле в прибрежных странах и международных региональных рыбохозяйственных организациях. Курс включал следующие темы лекций:

- система видеомониторинга: программное и аппаратное обеспечение, примеры реализации, методы и алгоритмы функционирования систем, включая нейросетевое распознавание объектов;

- обзор системы видеомониторинга на рыбном промысле в целом;

- применение системы видеомониторинга на рыбном промысле в прибрежных странах;

- применение системы видеомониторинга на рыбном промысле в международных региональных рыбохозяйственных организациях;

- перспективы использования системы видеомониторинга на рыбном промысле.

Были рассмотрены применяемые в прошлом и в настоящее время системы видеомониторинга на рыбном промысле в одиннадцати странах: Австралия, Великобритания, Гана, Германия, Голландия, Дания, Канада, Новая Зеландия, Россия, США, Швеция. Также были разобраны системы электронного мониторинга в пяти международных региональных организациях: Комиссия по рыболовству в западной и центральной части Тихого океана (WCPFC), Комиссия по сохранению тунцов в Индийском океане (IOTC), Межамериканская комиссия по тропическому тунцу (IATTC), Международная комиссия по сохранению тунцов в Атлантике (ICCAT), Международная комиссия по тихоокеанскому палтусу (IPHC).

В целом системы видеомониторинга, являющиеся составной частью электронного мониторинга, используются в различных программах мониторинга на рыбном промысле ориентировочно с 1992 года. Наиболее активно системы видеомониторинга начали развиваться в середине 2000-х годов. Лидерами в этой области являются США, Австралия, Канада и Новая Зеландия, а также международные региональные организации, регулирующие промысел тунца в различных районах Мирового океана.

Вышеуказанный курс вели сотрудники «АтлантНИРО» Маслянкин Григорий, руководитель центра и Коломейко Федор, начальник отдела. Лекции вызвали интерес у слушателей, особенно это было видно по дискуссии, состоявшейся по результатам прочитанного материала. Всего в курсе приняли участие 37 сотрудников системы ФГБНУ «ВНИРО»: Центральный институт, «АзНИИРХ», «АтлантНИРО», «ВНИИПРХ», «ВологодНИРО», «КамчатНИРО», «КаспНИРХ», «МагаданНИРО», «НИИЭРВ», «СаратовНИРО», «СахНИРО», «Северный», «ТИНРО».

Проработанные и представленные в ходе курса материалы, а также мнение слушателей в ходе обсуждения данной темы показали большие перспективы внедрения системы электронного мониторинга и в частности видеомониторинга на рыбном промысле во многих прибрежных странах и региональных международных организациях в области рыболовства. По всей видимости, внедрение системы видеомониторинга для сбора научных данных на российских промысловых судах является необходимостью и неизбежностью с целью расширения охвата научным мониторингом рыбных промыслов и дополнения к сбору промыслово-биологических данных научными наблюдателями на борту рыбодобывающих судов.

Продолжается экспедиция СТМ «Атлантида» в районе Марокко. Перед началом научно-исследовательских работ судно 18 октября 2023 года зашло в порт Касабланка.

Во время стоянки в порту Касабланка судно посетили Генеральный Консул Российской Федерации с сотрудниками консульства и Руководитель рабочей палаты Северной Атлантики (Касабланка) господин Сабри. Для Генерального Консула и сопровождающих его лиц была организована экскурсия по судну. Всем гостям рассказали в целом о работе Атлантического филиала ФГБНУ «ВНИРО», а также о целях и задачах предстоящей экспедиции. Генеральный Консул, марокканские представители поблагодарили экипаж судна за предоставленную возможность ознакомиться с судном и научными лабораториями. Все высказали общее мнение, что совместные рыбохозяйственные исследования между Россией и Королевством Марокко будут активно развиваться.

Также на борту судна специалисты «АтлантНИРО» и Национального института рыбохозяйственных исследований Марокко (НИРИ) обсудили совместные российско-марокканские исследования в атлантической рыболовной зоне Марокко. Делегацию ученых из НИРИ возглавлял ведущий научный сотрудник Желали Бенсбаи. Были подробно рассмотрены все вопросы выполнения предстоящих научных исследований. Обсуждение проходило в теплой и дружественной атмосфере. Совместно с российскими учеными в предстоящей экспедиции на борту СТМ «Атлантида» принимает участие специалист из НИРИ.

Комплексная съемка по оценке пополнения мелких пелагических рыб в районе Марокко выполняется в рамках Соглашения между Правительством Российской Федерацией и Правительством Королевства Марокко о сотрудничестве в области морского рыболовства, подписанного 14 сентября 2020 г. в Рабате и 14 октября 2020 года в Москве и в соответствии с решениями, принятыми в ходе третьей сессии Российско-Марокканской смешанной комиссии по рыболовству от 17 мая 2023 года.

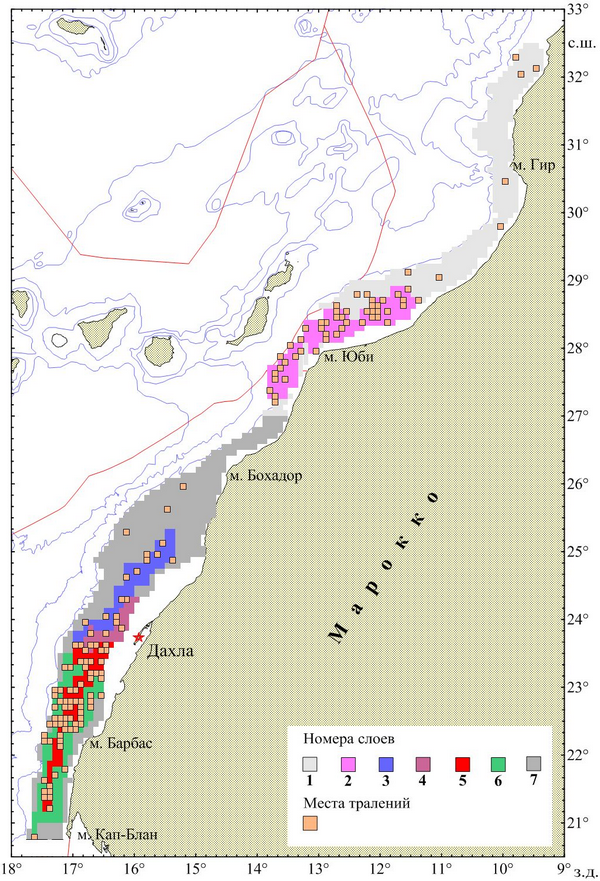

Съемка пополнения запланирована в период с октября по ноябрь текущего года на акватории района Марокко от 32°20' (мыс Сафи) до 21°00' с.ш. (мыс Кап-Блан).

Основная цель экспедиции – получение индексов пополнения популяций мелких пелагических рыб (европейской сардины, восточной скумбрии, европейской и западноафриканской ставрид) и оценка условий среды их обитания.

В начале октября 2023 года научно-исследовательское судно «АтлантНИРО» СТМ «Атлантида» вышло из порта Калининград в очередную международную экспедицию и направилось в район Марокко. Экспедиция выполняется в рамках Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Марокко о сотрудничестве в области морского рыболовства, подписанного 14 сентября 2020 года в Рабате и 14 октября 2020 года в Москве (далее – Соглашение 2020 года).

Главная цель экспедиции: определение индексов численности пополнения основных эксплуатируемых популяций мелких пелагических видов рыб – европейской сардины, восточной скумбрии, европейской ставриды, западноафриканской ставриды в атлантической рыболовной зоне Марокко с учетом различных условий среды.

Основные задачи рейса:

- Выполнение учетной траловой съемки пополнения по семи пространственным стратам.

- Сбор данных для изучения биологических характеристик и размерно-возрастного состава мелких пелагических видов рыб.

- Комплекс работ для изучения гидрометеорологических, океанологических, гидрохимических условий формирования повышенной биопродуктивности вод над шельфом и в океанической части района.

- Осуществление акустического сопровождения комплексной съемки пополнения в виде систематической регистрации акустического индекса «NASC» (относительных значений плотности, м2/миля2).

- Проведение акустических измерений для оценки силы цели одиночных рыб «TS» во время учетных траловых станций на одновидовых скоплениях.

- Сбор проб для изучения качественного и количественного состава кормовой базы рыб и ихтиопланктона.

- Сбор научных образцов гидробионтов для профильных научных подразделений института (паразитологические и технологические исследования, сектор систематики фауны).

- Пополнение массива данных научных фото- и видеоматериалов.

Схема гидрологических и планктонных станций

Перед началом научно-исследовательских работ российские и марокканские ученые традиционно согласуют программу работ в порту Касабланка. Съемка будет выполняться совместно с научной группой Национального института рыбохозяйственных исследований Марокко.

С целью оценки пополнения рыб, изучения их размерно-возрастного состава и биологических характеристик, исследования среды обитания рыб планируется выполнить около 150 тралений, 70 гидрологических и 50 гидробиологических станций.

В период выполнения рейса в районе российского промысла СТМ «Атлантида» будет взаимодействовать с российскими рыбодобывающими судами, информируя их о наличии промысловых скоплений рыб.

Распределение слоев и места тралений

Для справки:

Совместные российско-марокканские экспедиционные исследования в районе Марокко позволяют постоянно проводить мониторинг состояния запасов мелких пелагических рыб – основных объектов промысла российского рыбодобывающего флота и обеспечивать рациональный и эффективный промысел в атлантической рыболовной зоне Марокко.

В соответствии с Соглашением 2020 года и Протоколом третьей сессии Российско-Марокканской смешанной комиссии по рыболовству от 17 мая 2023 г. российским судам выделена квота на вылов 80 тыс. т мелких пелагических рыб на второй год действия Соглашения (по 31 декабря 2022 года). Судам необходимо придерживаться следующего соотношения групп видов рыб: сардина и сардинелла – 23 %, ставрида, скумбрия, анчоус – 75 %, прилов – 2 %. Разрешенное количество судов – 10. Тоннаж каждого судна должен быть не более 7765 т. В настоящее время в районе Марокко работают 4 российских траулера.

Сергей Вадимович Шибаев

(26.07.1959 г. – 25.09.2023 г.)

25 сентября 2023 г. на 65-м году ушёл из жизни известный российский ученый-ихтиолог,

доктор биологических наук, профессор, заслуженный работник рыбного хозяйства

Российской Федерации Сергей Вадимович Шибаев

Шибаев Сергей Вадимович родился в г. Горьком (сейчас Нижний Новгород). В 1981 г. он окончил ихтиологический факультет Калининградского технического института рыбной промышленности и хозяйства. После окончания института был распределён в Горьковскую лабораторию ГосНИОРХа, где работал сначала старшим лаборантом, затем младшим, научным и старшим научным сотрудником. В 1987 г. защитил кандидатскую диссертацию.

В 1990 г. переехал в г. Калининград и начал работать на кафедре ихтиологии и экологии КТИРПХ (ныне КГТУ) в должностях старшего преподавателя, доцента, профессора, зам. декана по научной работе, заведующего кафедрой ихтиологии и экологии (сейчас кафедра водных биоресурсов и аквакультуры). В 2002 г. защитил докторскую диссертацию.

С 2016 г. по совместительству работал главным научным сотрудником сектора аквакультуры и пресноводных водоёмов АтлантНИРО (сейчас Атлантический филиал ВНИРО).

Помимо преподавательской деятельности Сергей Вадимович активно занимался научной работой. Научные исследования С.В. Шибаева были направлены на изучение оценки запасов промысловых рыб, моделирование и управление водными биоресурсами, методам рыбохозяйственных исследований, комплексного управления прибрежными экосистемами. Он развивал новое направление в ихтиологической науке – промысловая ихтиология.

Итоги научных исследований отражены более чем в 200 печатных трудах, среди которых: статьи в российских и международных журналах, несколько монографий и учебников, предназначенных для экологов, ихтиологов и биологов широкого профиля, аспирантов, студентов. Под его руководством более десяти человек защитили кандидатские диссертации. Сергей Вадимович был членом редколлегии журналов «Рыбное хозяйство», «Известия КГТУ», «Труды АтлантНИРО», диссертационного совета при КГТУ, научного совета по берегозащите при администрации Калининградской области, общественного совета по любительскому рыболовству в Калининградской области.

С.В. Шибаев неоднократно поощрялся различными наградами. Высокие профессиональные качества вместе с даром душевной доброты, отзывчивости и дружелюбия снискали Сергею Вадимовичу Шибаеву заслуженный авторитет и уважение.

Коллектив Атлантического филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») выражает искренние соболезнования родным, близким, коллегам покойного.

С 4 по 8 сентября 2023 года был проведен семинар АНТКОМ по изменению климата. Семинар состоялся в гибридном формате, давая возможность очного участия или участия в режиме видеоконференции. Целью семинара WS-CC-2023 являлись вопросы улучшения интеграции научной информации об изменении климата и его влияния на экосистемы в тематику АНТКОМ.

В семинаре приняли участие специалисты из стран-членов АНТКОМ, включая специалистов Аргентины, Австралии, Бразилии, Чили, Китайской Народной Республики (Китай), Франции, Германии, Италии, Японии, Республики Корея (Корея), Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Российской Федерации, Южной Африки, Соединенного Королевства Великобритании, Соединенных Штатов Америки (США). Также участие приняли специалисты от межправительственных организаций - Научного комитета по антарктическим исследованиям (СКАР), Научного комитета по океаническим исследованиям (СКОР), и от неправительственных организаций – Ассоциации ответственных крилепромысловых компаний (АОК), Коалиции по Антарктике и Южному океану (АСОК), Коалиции законных операторов промысла клыкача (COLTO) и Oceanites Inc.

Российскую Федерацию представляла Касаткина С.М., начальник отдела Атлантического филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО»), представитель Российской Федерации в Научном Комитете АНТКОМ.

Участники семинара обсудили программы сбора данных относительно изменчивости условий среды и экосистемных показателей, реализуемые (или планируемые для реализации) в рамках Научного комитета по антарктическим исследованиям (СКАР), Научного комитета по океаническим исследованиям (СКОР), проекта MEASO (Оценка морской экосистемы Южного океана), Системы наблюдения за Южным океаном (SOOS). Также были рассмотрены доступные данные в отношении происходящих климатических изменений и их потенциального влияния на состояние промысловых видов (клыкач, криль, ледяная рыба).

Для продвижения работы по мониторингу и управлению последствиями изменения климата в деятельности АНТКОМ Семинаром был предложен Перечень приоритетных направлений деятельности и дополнительных работ для реализации в рамках Рабочих групп АНТКОМ (WGASAM- рабочей группе по акустическим съемкам и методам анализа, WGSAM- рабочей группе по Статистике и методам анализа, WGEMM –рабочей группе по экосистемному моделированию и управлению, WGGFSA– рабочей группе по оценке рыбных запасов).

По результатам проведенного семинара следует отметить отсутствие научной обоснованности подходов к прогнозированию возможного воздействия климатических изменений на промысловые ресурсы и промысел. Вопросы методологии сбора и обработки данных, разработки научно-обоснованных индикаторов и критериев для оценки рисков потенциального воздействия климатических изменений на ресурсы и промысел остались вне поля зрения семинара.