Super User

20 по 24 августа 2018 г. в ФГБНУ «АтлантНИРО» (Калининград), состоялся третий отраслевой семинар по  подготовке национальных и международных научных наблюдателей и инспекторов для работы в зоне действия Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ). Семинар проводился по поручению Федерального агентства по рыболовству. В работе семинара принял участие 31 специалист из подведомственных рыбохозяйственных организаций, в том числе, ФГБНУ «АтлантНИРО», ФГБНУ «АзНИИРХ», ФГБНУ «ТИНРО-Центр», ряда рыбопромысловых компаний.

подготовке национальных и международных научных наблюдателей и инспекторов для работы в зоне действия Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ). Семинар проводился по поручению Федерального агентства по рыболовству. В работе семинара принял участие 31 специалист из подведомственных рыбохозяйственных организаций, в том числе, ФГБНУ «АтлантНИРО», ФГБНУ «АзНИИРХ», ФГБНУ «ТИНРО-Центр», ряда рыбопромысловых компаний.

С приветственным словом выступили Васильев А.Г., врио директора ФГБНУ «АтлантНИРО», Петров А.Ф., зам. начальника Управления науки и образования Росрыболовства. Выступавшие отметили важность проводимого мероприятия для сохранения и развития промыслов и научных исследований, проводимых Российской Федерацией в водах Антарктики.

Семинар включал лекционные занятия, на которых были заслушаны 47 докладов, а также практические занятия, проходившие в ФГБНУ «АтлантНИРО и в тренажерных классах ФГБОУ ВО «КГТУ».

В этом году, впервые, в практику семинара включены отчеты российских научных наблюдателей за отчетный период, что способствовало обмену опытом и повышению качества подготовки отечественных специалистов. В промысловый сезон 2017/18 г. российские специалисты в статусе национальных и международных наблюдателей работали на поисковых промыслах клыкача в различных районах атлантической и тихоокеанских частей зоны Конвенции.

Также в этом году в тематику семинара, традиционно связанную с антарктическими промыслами криля и клыкача, дополнительно включены крабоиды как потенциальный объект научного наблюдения в водах Антарктики.

По завершению занятий состоялись итоговые тестирования и выдача сертификатов. Сертификаты научного наблюдателя для работы на судах стран-членов АНТКОМ на антарктических промыслах получили 19 специалистов, а сертификат инспектора - 2 специалиста.

В районе Центрально-Восточной Атлантики завершился рейс научных наблюдателей ФГБНУ «АтлантНИРО» Фетисова Андрея Алексеевича и Ремесло

За период исследований наблюдателями был обработан 221 траловый улов, промерено более 110 тыс. экз. промысловых рыб, проведен биологический анализ более 6 тыс. экз. рыб, собрано около 4 тыс. проб отолитов для определения возраста рыб. Обобщены данные по результатам многовидового промысла ставрид, скумбрии, сардины и сардинелл, проведены наблюдения за распределением массовых скоплений промысловых рыб в зависимости от условий окружающей среды, а также проанализирован размерно-весовой состав и биологическое состояние промысловых рыб. Научные работы выполнялись ежедневно в дневное и ночное время.

В ходе рейса наблюдатели давали рекомендации по поиску промысловых скоплений рыб.

Все полученные данные и пробы доставлены в ФГБНУ «АтлантНИРО» и будут проходить дальнейшую обработку. Полученный материал будет использован для разработки прогноза общих допустимых уловов (ОДУ) и объемов возможного вылова водных биологических ресурсов в районе Центрально-Восточной Атлантики, подготовки научно обоснованных рекомендаций по регулированию, развитию и защите российского рыболовства в указанном районе, а также в рамках международного сотрудничества Российской Федерации с прибрежными западноафриканскими странами.

Все полученные данные и пробы доставлены в ФГБНУ «АтлантНИРО» и будут проходить дальнейшую обработку. Полученный материал будет использован для разработки прогноза общих допустимых уловов (ОДУ) и объемов возможного вылова водных биологических ресурсов в районе Центрально-Восточной Атлантики, подготовки научно обоснованных рекомендаций по регулированию, развитию и защите российского рыболовства в указанном районе, а также в рамках международного сотрудничества Российской Федерации с прибрежными западноафриканскими странами.

На смену научным наблюдателям указанного рейса была направлена другая группа специалистов ФГБНУ «АтлантНИРО», которые будут работать в рыболовной зоне Марокко в период с августа по декабрь текущего года.

Открыта регистрация участников и аккредитация представителей СМИ на второй Международный рыбопромышленный форум и Выставку рыбной индустрии, морепродуктов и технологий —  ключевое отраслевое мероприятие в России, объединяющее лидеров индустрии, представителей государственных органов власти и широкую общественность. Форум и выставка пройдут с 13 по 15 сентября 2018 года в г. Санкт-Петербурге на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум».

ключевое отраслевое мероприятие в России, объединяющее лидеров индустрии, представителей государственных органов власти и широкую общественность. Форум и выставка пройдут с 13 по 15 сентября 2018 года в г. Санкт-Петербурге на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум».

Официальный сайт форума: www.fishexpoforum.com

Главная тема этого года — «Мировое рыболовство 2050: ресурсы, рынки, технологии». На мероприятии соберутся профессионалы и эксперты отраслевого сообщества не только со всей России, но и из ведущих рыболовных держав. К участию в мероприятии приглашены делегации из стран Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки.

Первый Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий прошли в сентябре 2017 года в Санкт-Петербурге. Инициатором и организатором масштабного отраслевого международного мероприятия выступает Федеральное агентство по рыболовству.

В Форуме приняли участие более 1600 человек, почти половина из них — зарубежные эксперты, руководители и представители отраслевых ведомств ведущих рыболовных стран. Мероприятие посетили 19 иностранных делегаций, в том числе из Австралии, Бразилии, Гвинеи-Бисау, Германии, Ирана, Исландии, Италии, Казахстана, Камбоджи, Канады, Китая, Марокко, Намибии, Норвегии, США, Сьерра-Леоне, Фарерских островов, Чили и Японии. На первый Международный рыбопромышленный форум было аккредитовано более 100 российских и иностранных журналистов.

Аккредитация представителей СМИ закроется 1 сентября.

Контактная информация для представителей СМИ:

Дирекция по работе со СМИ Фонда «Росконгресс»

Тел.: +7 (812) 406-77-09

Электронная почта: media@roscongress.org

Мероприятия деловой программы Форума

Справочная информация:

Организатор: Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) осуществляет регулирование в сфере добычи, сохранения и воспроизводства водных биоресурсов. В зоне ответственности ведомства - организация рыболовства и научное обеспечение промысла, развитие аквакультуры (рыбоводства), надзор за безопасностью плавания судов рыбопромыслового флота и выполнением аварийно-спасательных работ в районах промысла, проведение рыбоохранных мероприятий.

В задачи Росрыболовства входит обеспечение устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса, который вносит весомый вклад в продовольственную безопасность страны и является драйвером экономического роста для прибрежных регионов.

На долю Российской Федерации приходится более 5,5% глобального объема добычи рыбы, это 4-е место в мире. В 2017 году российскими рыбаками достигнут рекордный показатель вылова за последние 25 лет - 4,9 млн тонн водных биоресурсов, что почти на 3% выше уровня 2016 года. Оборот организаций отрасли составил 310 млрд рублей, что на 7% больше показателя 2016 года.

При информационной поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Оператор форума: Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

Фонд Росконгресс учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения международных конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Фонд обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, в том числе в рамках государственно-частного партнерства.

Сегодня годовая программа Фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Оператор выставки: ООО «Экспосолюшенс Групп» – российская конгрессно-выставочная компания полного цикла, специализируется на проведении международных мероприятий рыбной отрасли. В числе реализованных проектов – организация отраслевых экспозиций на мероприятиях федерального значения в России и на крупнейших международных выставках в Бельгии, Китае, Германии. Применяет передовые технологии в области дизайна и разработки мультимедийного контента, оказывает участникам выставок экспертную и организационную поддержку.

В целях повышения конкурентоспособности российской рыбной продукции, признания российских производителей международным сообществом и для поощрения производителей  качественной рыбной продукции Федеральное агентство по рыболовству совместно с ФГБНУ «ВНИРО» и ФГУП «Нацрыбресурс» учредили конкурс «ЛУЧШИЙ РЫБНЫЙ ПРОДУКТ».

качественной рыбной продукции Федеральное агентство по рыболовству совместно с ФГБНУ «ВНИРО» и ФГУП «Нацрыбресурс» учредили конкурс «ЛУЧШИЙ РЫБНЫЙ ПРОДУКТ».

Конкурс «Лучший рыбный продукт» - это открытое соревнование среди российских изготовителей пищевой рыбной продукции, с целью выявления лучших образцов продукции.

Основные задачи конкурса:

- популяризация рыбной продукции у населения;

- содействие развитию предприятий малого и среднего бизнеса в отрасли;

- стимулирование развития производства рыбной продукции глубокой переработки;

- привлечение внимания к новой продукции российскихпроизводителей;

- поддержка имиджа компаний.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

- кулинарные полуфабрикаты;

- консервы;

- соленая продукция и пресервы;

- копченая и вяленая продукция;

- икра и икорная продукция;

- БАДы и продукция из водорослей.

Участниками конкурса могут быть береговые рыбоперерабатывающие предприятия и суда рыбопромыслового флота любой организационно-правовой формы собственности, осуществляющие производство пищевой рыбной продукции.

Предусмотрены золотая, серебряная и бронзовая медали в каждой номинации, а также Гран-При для абсолютного победителя конкурса.

Награждение победителей пройдет на торжественном мероприятии в рамках открытия II Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в сентябре 2018 года в Санкт-Петербурге. Прием заявок и образцов продукции осуществляется до 31 августа.

Всю необходимую информацию по участию в конкурсе и доставке конкурсных образцов можно получить в Дегустационном совете ФГБНУ «ВНИРО» или на сайте vniro.ruв разделе конкурса «ЛУЧШИЙ РЫБНЫЙ ПРОДУКТ».

Положение о проведении конкурса "Лучший рыбный продукт"

107410, Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.17.

Тел: +7 (499) 264-90-90, +7 (499) 763-20-94

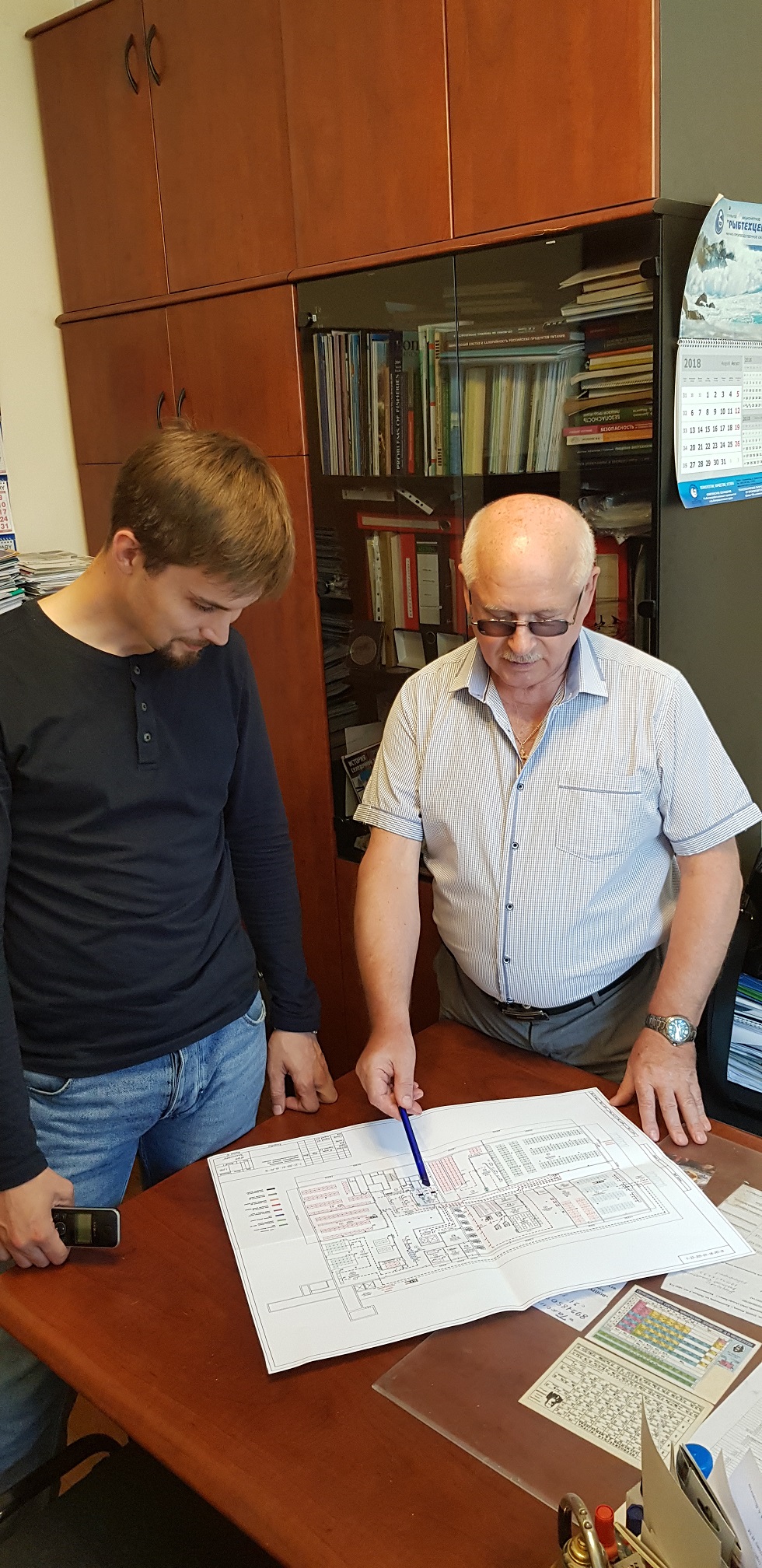

В технологическом направлении ФГБНУ "АтлантНИРО" успешно завершена разработка одностадийного рабочего проекта рыбоперерабатывающего предприятия (подраздел "Технологические  решения"), выполненная по заказу одного из предприятий Воронежской области.

решения"), выполненная по заказу одного из предприятий Воронежской области.

Проектные работы выполнены в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 г. "Положение о составе проектной документации: Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений".

Цель проектных работ состояла в реконструкции пустующего производственного здания для создания рыбоперерабатывающего комплекса, предусматривающего организацию производства слабосоленой, вяленой и сушеной рыбной продукции, продукции холодного и горячего копчения, пресервов в заливках, салатов овощных и из морской капусты.

В соответствии с техническим заданием Заказчика дана характеристика существующих помещений производственного здания и обоснована их реконструкция под рыбоперерабатывающее производство. Разработана производственная программа предприятия по производимой продукции в ассортименте, включая режим  работы и проектную мощность. Приведена характеристика и обоснованы принятые решения по технологии вышеуказанной продукции. Разработаны основные положения по компоновке и технологические схемы производства. Определены вспомогательные помещения и операции. Обоснован состав технологического оборудования. Осуществлен подбор и компоновка технологического оборудования, производственных и вспомогательных помещений, входящих в состав проектируемых цехов и участков. Разработаны графические материалы компоновки оборудования. Подготовлены предложения по организации контроля качества сырья и продукции в созданной производственной лаборатории и технические решения по предотвращению выбросов вредных веществ в окружающую среду. Разработаны рекомендации по управлению производством, предприятием и организации условий и охраны труда рабочих и служащих.

работы и проектную мощность. Приведена характеристика и обоснованы принятые решения по технологии вышеуказанной продукции. Разработаны основные положения по компоновке и технологические схемы производства. Определены вспомогательные помещения и операции. Обоснован состав технологического оборудования. Осуществлен подбор и компоновка технологического оборудования, производственных и вспомогательных помещений, входящих в состав проектируемых цехов и участков. Разработаны графические материалы компоновки оборудования. Подготовлены предложения по организации контроля качества сырья и продукции в созданной производственной лаборатории и технические решения по предотвращению выбросов вредных веществ в окружающую среду. Разработаны рекомендации по управлению производством, предприятием и организации условий и охраны труда рабочих и служащих.

Начало деятельности ФГБНУ "АтлантНИРО" в области разработки рабочих проектов нового строительства, реконструкции, технического перевооружения и расширения действующих предприятий, (раздел рабочей проектной документации "Технологические решения)" было положено в 2006 году после получения лицензии Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

До настоящего времени институтом разработано свыше 10 проектов рыбоперерабатывающих предприятий, в том числе предприятий для Украины, Китая и Норвегии.

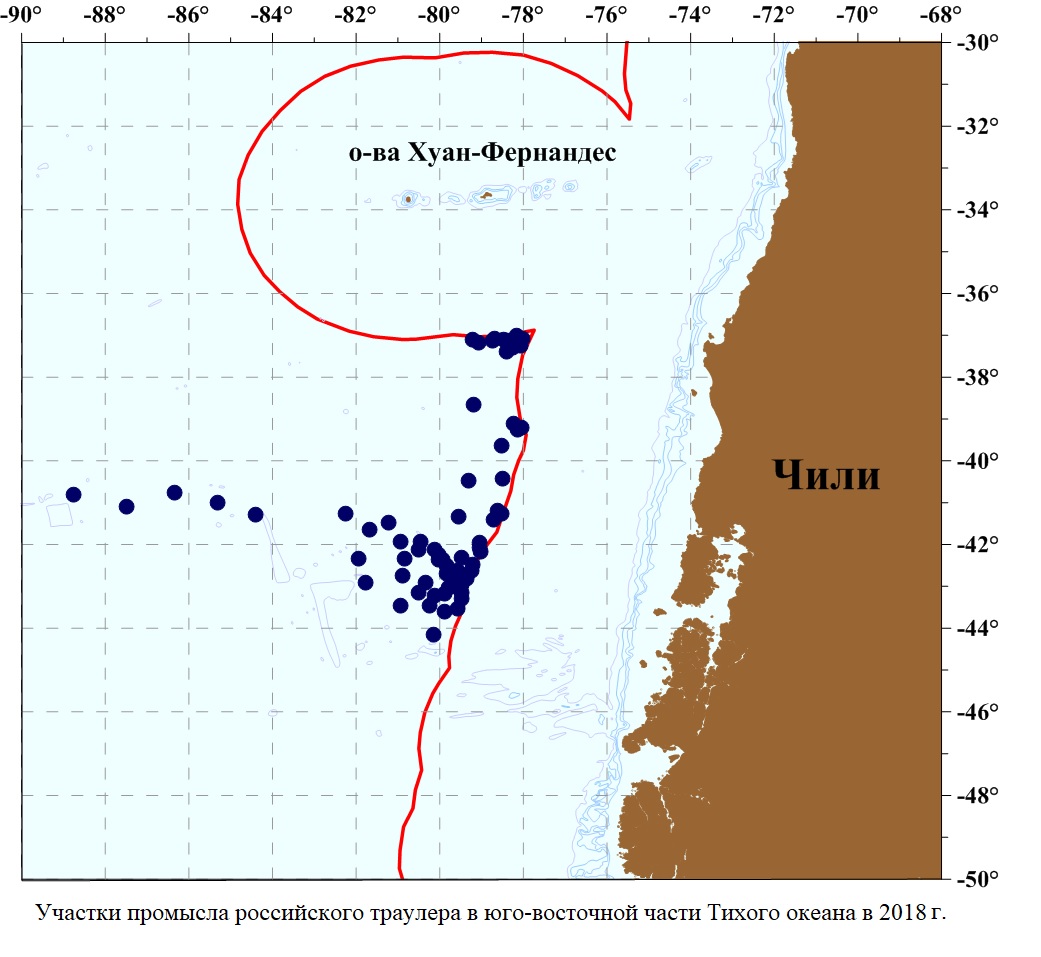

В районе сферы ответственности Комиссии Региональной организации по регулированию рыболовства в южной  части Тихого океана (Комиссия ЮТО) завершилась работа научного наблюдателя АтлантНИРО на промысле ставриды на российском рыбодобывающем судне РТМКСм «Майронис» АО «Акрос».

части Тихого океана (Комиссия ЮТО) завершилась работа научного наблюдателя АтлантНИРО на промысле ставриды на российском рыбодобывающем судне РТМКСм «Майронис» АО «Акрос».

Основной целью работ являлся сбор промыслово-биологической информации по основному промысловому виду – ставриде Trachurusmurphyi. Научный наблюдатель выполнял работы в соответствии с принятыми в рамках Комиссии ЮТО стандартами по сбору и предоставлению данных научными наблюдателями. В соответствии с Мерой по сохранению и управлениюTrachurusmurphyi Комиссии ЮТО

В 2018 г. научный наблюдатель АтлантНИРО, Голуб Александр Николаевич работал в юго-восточной части Тихого океана в апреле-июле. В ходе рейса было обработано 85 тралений, промерено более 20 тыс. экз. промысловых рыб, проведен биологический анализ более 3 тыс. экз. рыб, подготовлены отчеты о промысловой деятельности и научном наблюдении на промысле ставриды в районе юго-восточной части Тихого океана в утвержденном Комиссией ЮТО табличном формате. Обобщены данные по результатам промысла ставриды, проведены

Для справки:

Значительный по величине запас ставриды в южной части Тихого океана за пределами исключительных экономических зон Перу и Чили был разведан и освоен советскими учеными и рыбаками в 1978 г. В 80-е годы ХХ века район южной части Тихого океана стал одним из основных районов работы отечественного рыболовного флота. С 1979 по 1991 гг. промысел ежегодно вели до 90 крупнотоннажных судов СССР. Среднегодовая добыча составляла около 1 млн т. В конце 1991 г. отечественный промысел был прекращен.

С наступлением XXI века промысел ставриды на юге открытой части Тихого океана возобновили рыболовные флотилии ряда стран, в первую очередь Китая и Евросоюза. В открытые воды стали выходить чилийские сейнеры океанического лова, облавливающие ставриду в своей экономической зоне.

В связи с ростом интенсивности промысла правительства прибрежных стран южной части Тихого океана – Чили, Австралии, Новой Зеландии инициировали переговоры по созданию международной организации по рыболовству в этом районе. После нескольких лет подготовительных работ такая организация была создана, в 2013 г. прошла первая сессия Комиссии ЮТО. К настоящему времени членами организации являются 15 стран, в том числе Китай, Евросоюз, США, Россия, Вануату, Чили, Новая Зеландия и другие страны. Комиссия ЮТО вырабатывает меры по регулированию промысла ставриды, включая определение на основании научных данных возможного годового вылова ставриды, и распределяет квоты вылова между участвующими сторонами.

страны. Комиссия ЮТО вырабатывает меры по регулированию промысла ставриды, включая определение на основании научных данных возможного годового вылова ставриды, и распределяет квоты вылова между участвующими сторонами.

Российские суда в наступившем столетии также периодически выходят на промысел ставриды в юго-восточной части Тихого океана. В последние годы примеры такого промысла были в 2015, 2017 и в 2018 гг. России выделяется 3,3 % от общего возможного вылова, что на 2018 г.

По результатам промысла в Секретариат Региональной организации по регулированию рыболовства в южной части Тихого океана ежегодно предоставляется национальный отчет. В интересах российского рыболовства сохранить возможность промысла в одном из продуктивных районов Мирового океана, закрепить, а желательно усилить позиции российской стороны. Этому в значительной степени способствует работа российских научных наблюдателей по сбору данных о биологическом состоянии ставриды и условиях ее обитания.

В рамках сотрудничества институтов, подведомственных Росрыболовству и Российской академии наук (РАН), на основании договора о совместной научной деятельности № 68/2018 от

Основной целью работ сотрудников ФГБНУ «АтлантНИРО» было получение:

- научных данных и материалов по состоянию среды обитания водных биологических ресурсов (ВБР) в Балтийском море, включая кормовую базу ВБР;

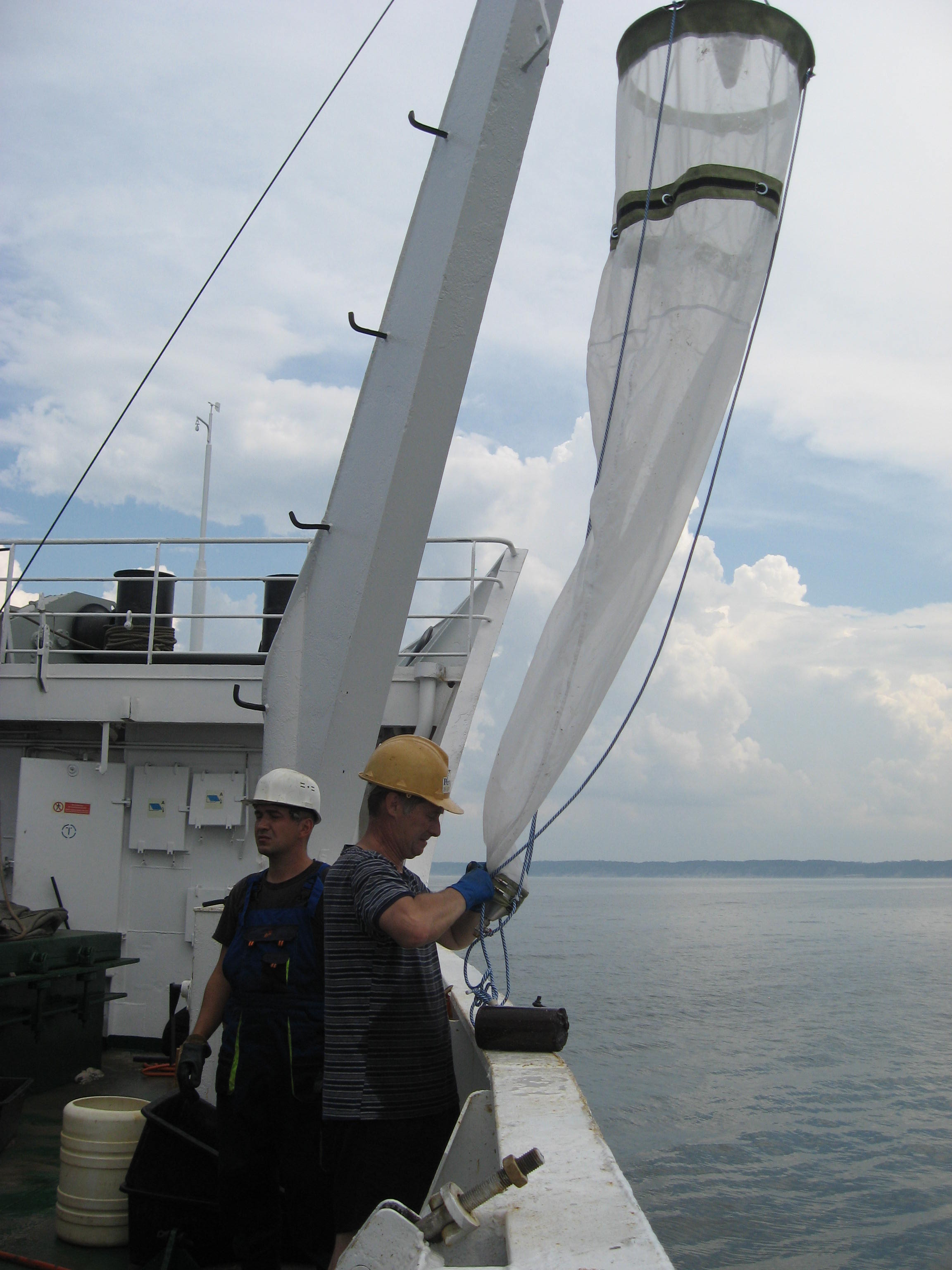

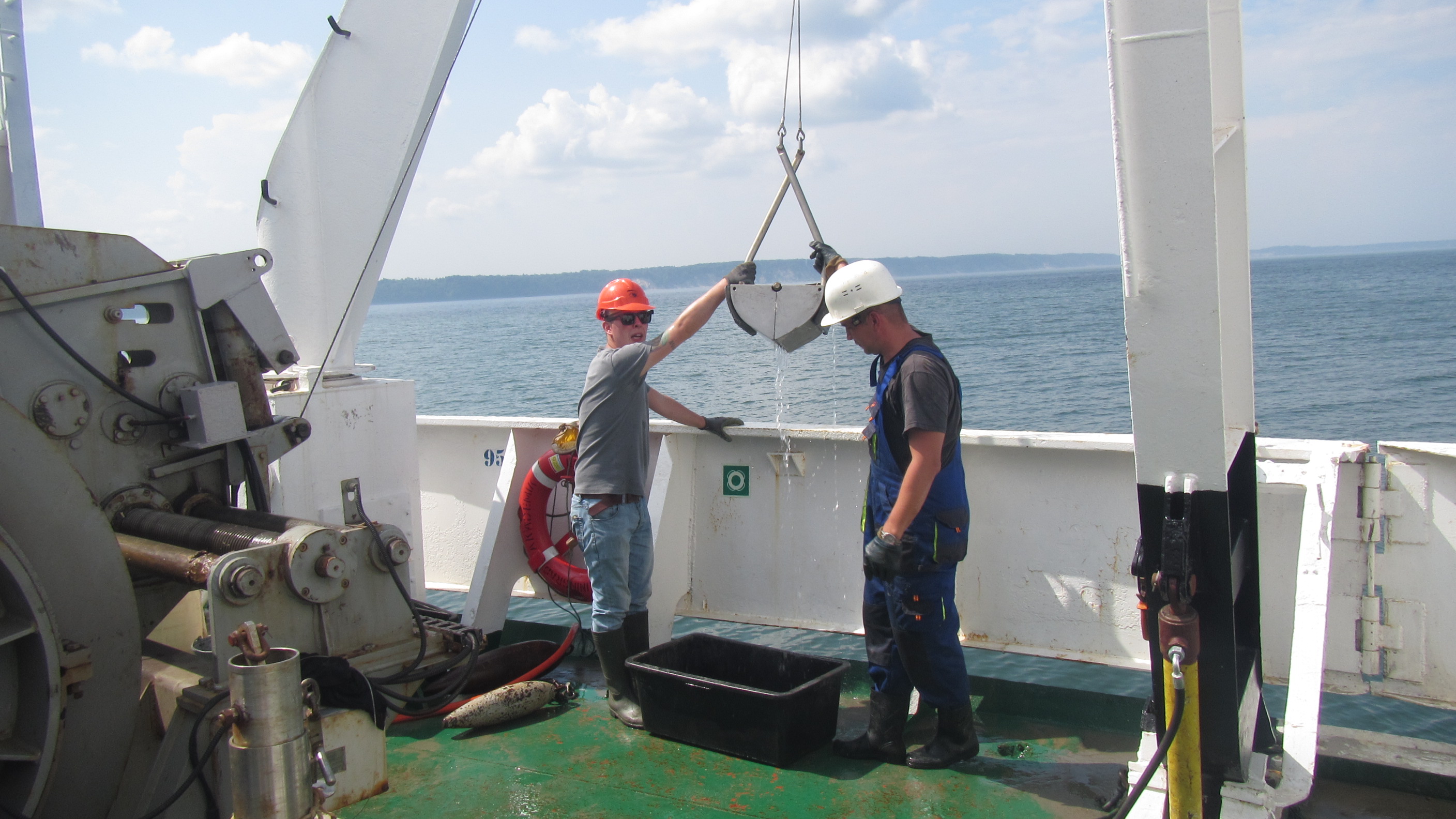

В ходе экспедиции исследовательские работы были проведены на 31 комплексной станции, где одновременно отбирались пробы гидробионтов (фитопланктон, зоопланктон, ихтиопланктон, зообентос) и выполнялся сбор проб для определения гидрохимического состава и загрязнения морской воды. Особое внимание уделено ИЭЗ Российской Федерации в юго-восточной Балтике (открытые районы моря). Проведение экспедиционных исследований на всей акватории Российской Федерации в юго-восточной части Балтийского моря (26 подрайон ИКЕС), включая районы вдоль границ с ИЭЗ Литвы, Польши, Швеции,

Полученные в результате экспедиции научные данные будут весомым дополнением к ежегодным ресурсным исследованиям и государственному мониторингу ВБР и среды их обитания, проводимым ФГБНУ «АтлантНИРО» в Балтийском море.