Super User

С 27 июня по 1 июля 2018 г. в Банжуле, Гамбия, состоялась ежегодная Рабочая группа ФАО по оценке запасов мелких пелагических рыб Северо-Западной Африки. В ее работе приняли участие 19 специалистов из 8 африканских и европейских стран, в том числе специалист ФГБНУ «АтлантНИРО», а также представители ФАО.

Целями мероприятия были оценка текущего состояния запасов стайных пелагических рыб региона и выработка рекомендаций по вариантам управления их эксплуатацией в режиме сохранения и оптимального использования.

На заседаниях Рабочей группы оценены усилия участников промысла в области сбора первичных данных, необходимых для моделирования динамики численности. Полученные на траулерах России биостатистические материалы в сочетании с результатами осуществляемых ФГБНУ «АтлантНИРО» учетных съемок пополнения легли в основу реализации соответствующих программ.

Удалось убедительно продемонстрировать потенциал роста запаса скумбрии в условиях сохранения современных темпов эксплуатации с годовым выловом 340 тыс.т. Подтверждена возможность увеличения вылова сардин.

Однако сегрегированные по возрастным группам данные о вылове были получены не для всех популяций. Для многих из них Рабочая группа была вынуждена ограничиться выводами, основанными на ряде допущений, сопровождающих расчеты запасов по продукционным моделям. Недостаток необходимых входных данных обязал специалистов с повышенной осторожностью формулировать рекомендации к промыслу ставрид, интенсивность которого признана чрезмерной. Особенную обеспокоенность вызвали результаты интерпретации материалов о состоянии запаса сардинелл, который явно переэксплуатируется.

Специалисты Рабочей группы подчеркнули, что особое значение для регулирования промысла в регионе имеют съёмки пополнения запасов рыб. Также они выразили надежду на то, что ФГБНУ «АтлантНИРО» сможет выполнить научный рейс по этому направлению в текущем году.

В юго-восточной части Тихого океана на промысле ставриды продолжается работа научного наблюдателя АтлантНИРО.

Научный наблюдатель выполняет работы по программам сбора научно-промысловых данных в соответствии с принятыми в рамках действия Конвенции Региональной организации по регулированию рыболовства в южной части Тихого океана (ЮТО) стандартами по сбору и предоставлению данных научными наблюдателями.

Задачи научного наблюдателя:

- определение величины промысловых уловов и видового состава рыб;

- изучение размерного состава и биологического состояния промысловых видов рыб;

- сбор проб для изучения возраста и роста ставриды;

- сбор данных о работе промыслового флота, анализ промысловой обстановки;

- обобщение и анализ собранных промыслово-биологических данных.

В прошлом году выполнялась подобная работа наблюдателя АтлантНИРО. В соответствии с требованиями Конвенции ЮТО, данные о возрастной структуре вылова и средней массе ставриды, собранные из уловов российского промыслового траулера в 2017 г., были направлены в конце июня текущего года в Секретариат ЮТО.

На основании протоколов заседания конкурсной комиссии ФГБНУ «АтлантНИРО» принято решение признать победителями конкурса на замещение должностей:

- старшего научного сотрудника «Лаборатории физико-химических исследований» отдела физико- химических и бактериологических исследований (0,4 ставки) - претендента Бахолдину Лидию Петровну;

- старшего научного сотрудника «Лаборатории технологии солёной, копченой и вяленой рыбопродукции» (0,5 ставки) - претендента Нехамкина Бориса Лазаревича;

- старшего научного сотрудника «Лаборатории физико-химических исследований» отдела физико- химических и бактериологических исследований (0,5 ставки) - претендента Шендерюка Владимира Владимировича.

Под глубоководным промыслом в рыбохозяйственной практике обычно понимают лов рыбы на глубинах 500-600 м и более. Этот промысел ведется донными и пелагическими тралами и придонными ярусами.

Благодаря усилиям АтлантНИРО и ПИНРО, а также Управлений западной и северной рыбопромысловых разведок, советские научно-поисковые и промысловые суда начали широкомасштабные работы по выявлению запасов глубоководных рыб в 60-е - 70-е годы прошлого столетия. В 1964 г. был освоен промысел палтуса в Баренцевом море. В 1965-1967 гг. были разведаны скопления палтуса на материковом склоне к северу, северо-западу и северо-востоку от Исландии, начат его регулярный промысел. Общий вылов палтуса в этом районе в 1967 г. достиг 21 тыс.т. В последующие годы величины уловов снизились, а промысел прекратился в 1976 г. после введения 200-мильной экономической зоны.

В 1967 г. поисковые суда Северного бассейна обнаружили плотные и устойчивые скопления тупорылого макруруса и черного палтуса на материковом склоне Северо-Западной Атлантики. В  октябре-декабре в район Северной Ньюфаундлендской банки вышла группа промысловых БМРТ, которая успешно вела добычу макруруса на глубинах 600-1200 м. В дальнейшем промысел макруруса и палтуса в районах Баффиновой Земли, Лабрадора, Северной Ньюфаундлендской банки проходил ежегодно, до введения Канадой 200-мильной экономической зоны. Общий вылов в отдельные годы достигал 80 тыс.т. После введения 200-мильных экономических зон глубоководный промысел в водах Канады советский флот вел на основе межправительственного соглашения и по коммерческим лицензиям. До конца 1980-х годов основу уловов составлял макрурус, палтус добывался в прилове. Затем, в связи с неустойчивой промысловой обстановкой на облове макруруса его промысел практически прекратился и был освоен специализированный лов палтуса, который до середины 1990-х годов проходил в зоне Канады. С 1995 г. российские рыбаки начали промысел палтуса за зоной Канады, на больших глубинах банок Флемиш-Кап и Большой Ньюфаундлендской. В этом районе промысел продолжается до настоящего времени и его регулирование осуществляется в рамках международной организации НАФО. Российская квота на вылов палтуса в последние годы составляет около 1,5 тыс.т, как правило, квота осваивается.

октябре-декабре в район Северной Ньюфаундлендской банки вышла группа промысловых БМРТ, которая успешно вела добычу макруруса на глубинах 600-1200 м. В дальнейшем промысел макруруса и палтуса в районах Баффиновой Земли, Лабрадора, Северной Ньюфаундлендской банки проходил ежегодно, до введения Канадой 200-мильной экономической зоны. Общий вылов в отдельные годы достигал 80 тыс.т. После введения 200-мильных экономических зон глубоководный промысел в водах Канады советский флот вел на основе межправительственного соглашения и по коммерческим лицензиям. До конца 1980-х годов основу уловов составлял макрурус, палтус добывался в прилове. Затем, в связи с неустойчивой промысловой обстановкой на облове макруруса его промысел практически прекратился и был освоен специализированный лов палтуса, который до середины 1990-х годов проходил в зоне Канады. С 1995 г. российские рыбаки начали промысел палтуса за зоной Канады, на больших глубинах банок Флемиш-Кап и Большой Ньюфаундлендской. В этом районе промысел продолжается до настоящего времени и его регулирование осуществляется в рамках международной организации НАФО. Российская квота на вылов палтуса в последние годы составляет около 1,5 тыс.т, как правило, квота осваивается.

В 1970-е годы, в преддверии массового введения прибрежными странами 200-мильных экономических зон, советские рыбохозяйственные исследования были распространены в открытые океанические воды. Первоочередное внимание было уделено районам океанических подводных гор и возвышенностей, к которым, по данным отечественных фундаментальных и рыбохозяйственных исследований, приурочены зоны повышенной биопродуктивности. В 1971-1973 гг. поисковыми и исследовательскими судами Северного и Западного бассейнов были разведаны промысловые скопления макруруса на подводных горах Срединно-Атлантического хребта и организован промысел. В 1974-1975 гг., в первые два года промысла уловы были высокими, в среднем составляли около 28 т на сутки промысла БМРТ, что характерно для начального периода эксплуатации «девственной» популяции. Годовой вылов в 1975 г. достиг 30 тыс.т. макруруса. В последующие годы производительность лова снизилась и в 80-е и 90-е годы прошлого столетия находилась в пределах 10-20 т за судо-сутки лова, а годовые уловы колебались от 1-2 до 11 тыс.т.

Кроме макруруса, на Срединно-Атлантическом хребте и прилежащих комплексах подводных гор (Угловое поднятие, районы к северу и югу от Азорских островов) были обнаружены промысловые скопления берикса. В отдельные годы вылов берикса достигал 10 тыс.т.

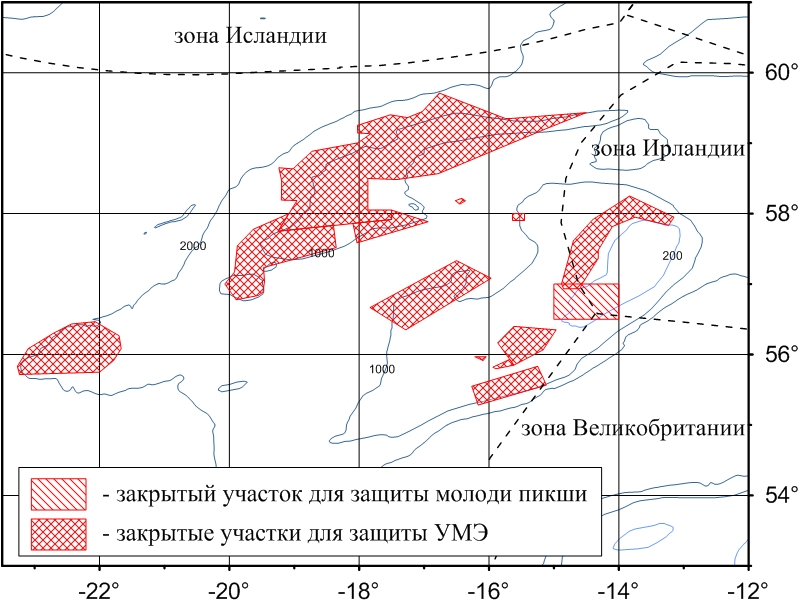

Еще один район глубоководного лова был обнаружен на материковом склоне Западной Европы. Поисковые исследования здесь были активизированы в 1976-1977 гг. В феврале 1977 г. поисковое судно Северного бассейна обнаружило скопления морской щуки в районе банки Аутер-Бейли, к юго-западу от Фарерских островов. Был организован промысел, численность группы достигала 20 судов. Уловы донными тралами на глубинах 800-900 м были в пределах 3-20 т за траление, суточный вылов до 50 т. Всего в марте-апреле 1977 г. было выловлено около 12 тыс.т морской щуки. Сейчас этот район находится в рыболовной зоне Фарерских островов.

В районах возвышенности Роколл и плато Хаттон за пределами рыболовных зон прибрежных государств были отмечены промысловые скопления макруруса и гладкоголова на глубинах 800-1200 м, глубоководный лов здесь вели в основном отечественные поисковые суда. В этом районе в 2000-2001 гг. активно работал испанский флот численностью до 24-28 траулеров с общим выловом до 15,4 и 23,8 тыс.т. В последующие годы величины уловов существенно снизились.

Ценным объектом глубоководного промысла является большеголов (хоплостет). Ориентируясь на опыт Новой Зеландии, где промысел этого объекта был весьма успешным, рыбаки европейских стран пытались организовать его добычу в Северной Атлантике. В 1990-е годы промысловые скопления большеголова были обнаружены на материковом склоне к западу от Британских островов, в районе плато Хаттон и на Срединно-Атлантическом хребте. Траловый промысел с переменным успехом вели суда Фарерских островов, Франции, Исландии.

В южном полушарии возможность промысла берикса и некоторых других рыб была выявлена на подводных горах Китового хребта и в районе возвышенности Риу-Гранди.

На подводных горах Китового хребта обитают такие ценные рыбы как берикс, кабан-рыба, масляная рыба. В 1976-1977 гг. было добыто около 6 тыс. т этих рыб. В последующие годы обстановка была неустойчивой, регулярный промысел не велся до 1997-1998 гг. когда лов берикса на Китовом хребте вела значительная группа иностранных судов, что свидетельствует о периодических улучшениях промысловой ситуации.

Подводная возвышенность Риу-Гранди расположена между 29-33° ю.ш., 32-37° з.д. Возможные объекты лова – берикс, кабан-рыба, масляные рыбы, угольщик. В 70-е - 90-е годы этот район обследовали поисковые суда. Были достигнуты промысловые результаты, суточные выловы крупнотоннажных судов достигали 20-40 т берикса и кабан-рыбы.

Одним из направлений освоения сырьевой базы глубоководных рыб является применение ярусного способа лова. В Северной Атлантике ярусный промысел в районе плато Хаттон и прилегающих районах на глубинах до 1500 м традиционно вели суда Норвегии, основными объектами промысла были гренландский палтус, менек, голубая щука. В районе Срединно-Атлантического хребта норвежские суда выявили возможность добычи вертикальными ярусами морского окуня и менька, но промысел был успешным лишь в 1996 г. В дальнейшем, в связи с уменьшением плотности скоплений уловы значительно снизились.

В 2004-2008 гг. ярусный промысел в районах возвышенности Роколл, плато Хаттон и Срединно-Атлантического хребта вели несколько российских среднетоннажных судов. Во всех районах уловы колебались в пределах 1-10 т за судо-сутки лова, чаще всего составляли 2-5 т за судо-сутки лова. В районе возвышенности Роколл промысел базировался на облове морской щуки и менька. В районе плато Хаттон суда облавливали в основном черного палтуса и глубоководных акул, в прилове были морская щука, морской окунь, скаты и другие рыбы. В районе Срединно-Атлантического хребта уловы состояли из морского окуня, менька и глубоководных акул в разных соотношениях.

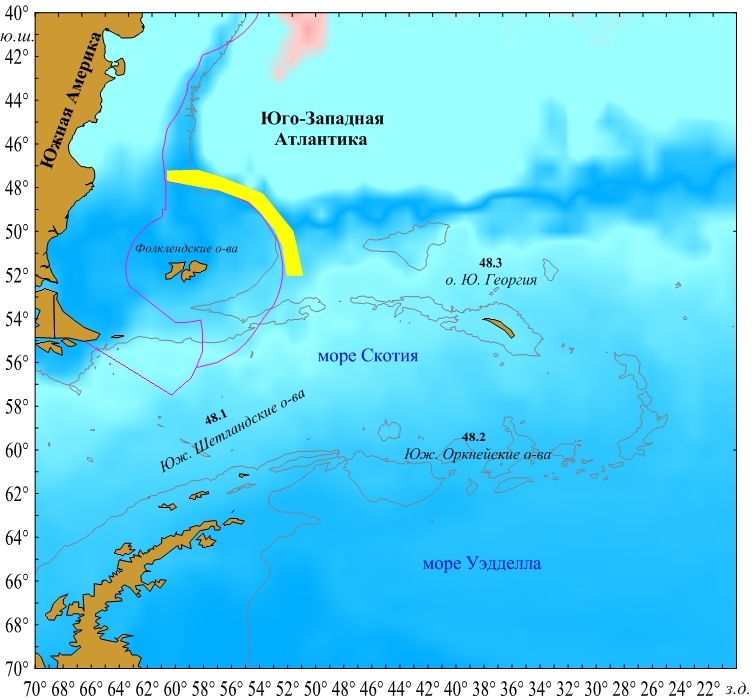

В южной части Атлантического океана возможен глубоководный ярусный промысел патагонского клыкача на материковом склоне за пределами экономических зон Аргентины и Фолклендских островов. Здесь регулярно работают суда ярусного лова Республики Корея. В 2004, 2011-2012 и 2015 гг. в промысле участвовали отдельные российские суда. Промысел патагонского клыкача в этом районе может позволить решить вопрос межсезонной работы российских судов на акваториях, приближенных к Антарктике. Это весьма важно для судовладельцев, чьи суда в зимние месяцы ведут лов клыкача в морях Росса и Амундсена. Работая в Антарктике, суда теряют промысловое время, совершая длительные, иногда по две-три недели, переходы в высоких широтах, вынуждены подстраиваться под ледовую обстановку и удалены от баз снабжения. В районе Патагонского шельфа все эти трудности отсутствуют. И, хотя уловы можно охарактеризовать как умеренные (850-2000 кг в сутки), в целом промысловый район следует считать перспективным для расширения промысла патагонского клыкача для российских судов, оборудованных трот-ярусами. Лов клыкача здесь ведется в желобах и каньонах до глубин 2500 м. Важно также подчеркнуть, что промысел клыкача за пределами исключительных экономических зон Фолклендских островов и Аргентины ведется вне зоны Конвенции АНТКОМ и не регулируется мерами по сохранению АНТКОМ. Это значительно облегчает допуск к ресурсам по сравнению с традиционными районами лова в зоне Конвенции.

Определенную перспективу для ведения донного ярусного промысла в Юго-Западной Атлантике может представлять район подводной возвышенности Риу-Гранди. По результатам пелагических и донных тралений здесь отмечено присутствие потенциальных объектов ярусного лова, но работ в этом направлении не проводилось.

Следует отметить, что большинство объектов глубоководного лова являются рыбами с длительным жизненным циклом. В связи с этим их запасы уязвимы для перелова. Промысловая обстановка часто бывает изменчивой, что сказывается на экономической эффективности промысла. В настоящее время фактором, ограничивающим масштабы глубоководного лова, является его почти повсеместное регулирование в рамках региональных международных организаций по рыболовству. Так, в Северо-Восточной Атлантике значительная акватория плато Хаттон, возвышенности Роколл и Срединно-Атлантического хребта закрыта для донного промысла с целью охраны уязвимых морских экосистем. В соответствии с рекомендациями НЕАФК о ведении промысла в 2018 г. вылов макруруса в районе Срединно-Атлантического хребта ограничен величиной 717 т, а в районе возвышенности Роколл и плато Хаттон 1696 т.

В Юго-Восточной Атлантике район Китового хребта, где возможен глубоководный промысел, находится в сфере действия международной организации СЕАФO. Согласно рекомендациям данной организации величины общих допустимых уловов в 2018 г. были для патагонского клыкача - 266 т, большеголова - 50 т, берикса - 200 т, рыбы-кабан - 135 т и глубоководного красного краба 380 т.

В Юго-Западной Атлантике международных организаций по рыболовству в настоящее время нет. Это связано с политическими противоречиями между прибрежными странами – Аргентиной и Великобританией. Соответственно, акватория за пределами экономических зон Аргентины и Фолклендских островов пока является зоной свободного рыболовства, ограничений по вылову промысловых объектов не существует.

Акватория Атлантического океана к югу от 50°ю.ш. находится в сфере деятельности Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ) и возможности ведения промысла весьма ограничены.

Представляется, что в настоящее время перспективы российского глубоководного промысла в Атлантическом океане в наибольшей степени связаны с развитием и совершенствованием ярусного лова. Последнее во многом связано с тем, что в последние десятилетия стоимость траловых систем резко возросла (до 5-10 и более млн. рублей), а глубоководный промысел ведется на крайне «задевистых» грунтах с высокой вероятностью аварийных тралений и потери тралов. Это заставило рыбаков различных стран переориентироваться на промысел глубоводных рыб ярусами. В частности эффективный промысел берикса ведут испанские суда, базирующиеся на п. Виго. Кроме того, эта смена типа промысла связана отчасти и с все возрастающими требованиями международных природоохранных организаций к минимизации использования донных тралений в районах материкового склона и океанических подводных возвышенностей с их уязвимыми и долго восстанавливающимися донными сообществами.

Научно-исследовательское судно ФГБНУ «АтлантНИРО» СТМ К-1704 «Атлантида» вышло из Калининграда 5 июня 2018 г. для выполнения международной тралово-акустической съемки по оценке запаса окуня-клювача в открытой части Северо-Восточной Атлантики, в районе моря Ирмингера, где еще в 80-е годы прошлого столетия отечественными учеными и рыбаками  обоснована возможность промысла пелагического окуня-клювача. Этот промысел ведется много лет. Он приобрел международный характер, и в настоящее время регулируется в рамках региональной организации по рыболовству НЕАФК на основе рекомендаций международной научной организацией ИКЕС. Россия является активным участником обеих организаций. Для аргументированной защиты интересов российских рыбаков при определении возможного вылова окуня-клювача и распределения этого вылова на национальные квоты необходимо располагать достоверными и объективными научными данными о состоянии и распределении запаса этого вида, его биологии, а также условиях обитания.

обоснована возможность промысла пелагического окуня-клювача. Этот промысел ведется много лет. Он приобрел международный характер, и в настоящее время регулируется в рамках региональной организации по рыболовству НЕАФК на основе рекомендаций международной научной организацией ИКЕС. Россия является активным участником обеих организаций. Для аргументированной защиты интересов российских рыбаков при определении возможного вылова окуня-клювача и распределения этого вылова на национальные квоты необходимо располагать достоверными и объективными научными данными о состоянии и распределении запаса этого вида, его биологии, а также условиях обитания.

Антарктический криль – крупнейший источник животного белка морского происхождения. Он является ценнейшим сырьем для пищевой промышленности, биотехнологии, фармакологии. С учетом потенциала вылова и потребительских свойств антарктический криль на сегодняшний день является крупнейшим и самым перспективным биоресурсом Мирового океана. Криль –  пелагический объект промысла. Распределяется от поверхности до глубин 800 м. Около 90 % биомассы криля сосредоточено в верхнем 200-м слое.

пелагический объект промысла. Распределяется от поверхности до глубин 800 м. Около 90 % биомассы криля сосредоточено в верхнем 200-м слое.

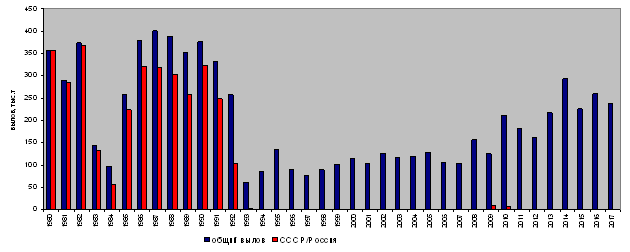

Рекордный вылов криля – 528,7 тыс. т в Южном океане был достигнут в 1982 г., причем вылов СССР составил 93% (491,7 тыс. т). С середины 80-х годов прошлого века мировой промысел криля велся только в Атлантическом секторе Антарктики (АчА), где удерживался на уровне 300-400 тыс. т до начала 90-х годов. Отечественный ежегодный вылов в этот период составлял до 300-360 тыс. тонн криля. После ухода с промысла судов СССР/России мировой вылов криля вплоть до 2006 года составлял 90-120 тыс. т.

Устойчивый рост годового вылова криля в АчА наблюдается с 2008 года и связан с развитием норвежского и китайского промысла. Вылов криля в 294,5 тыс. т, полученный в 2014 г., является максимальным ежегодным выловом, достигнутым с 1992 г. В небольших масштабах российский промысел криля возобновлялся в 2009-2010 гг., когда его лов вел траулер РТМКС «Максим Старостин» (ОАО «Мурманский траловый флот»), с общим выловом в 17,7 тыс. т.

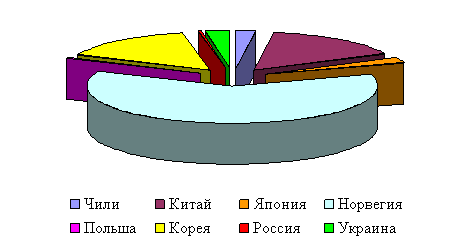

Начиная с 2010 г., на промысле криля в АчА ежегодно работает 11-13 судов из стран-членов АНТКОМ. Основу этой флотилии составляют суда, построенные в 80-90 гг. прошлого столетия, прошедшие перестройку и модернизацию. В последние годы промысел ведут суда Китая, Кореи, Норвегии, Украины, Чили. Япония прекратила промысел с 2013 г.

В Атлантической части Антарктики создаются крайне благоприятные условия для концентрирования криля и располагаются традиционные участки его исторического и современного промысла, где скопления криля устойчиво существуют продолжительное время в сезонном аспекте и характеризуются наибольшей плотностью биомассы по сравнению с другими районами Южного океана. В последние годы (2012-2017) основной вылов криля в АчА (не менее 70 % от годового вылова) устойчиво достигается с марта-апреля по июнь, и основу его составляет вылов в подрайоне Антарктического полуострова, где флот работает в проливах Брансфилд и Дрейка. Пространственная динамика промысла определяется, прежде всего, ледовой обстановкой. Суда начинают промысел в районах Антарктического полуострова (подрайон 48.1) и Южных Оркнейских островов (подрайон 48.2), а затем по мере ухудшения ледовой обстановки прекращают лов или передислоцируются в район о. Южная Георгия (подрайон 48.3). Современный промысел в АчА ведется с середины января по сентябрь. Результаты анализа показывают, что пространственно-временная динамика распределения криля в АчА позволяет добиваться эффективных тралений при использовании разных технологий тралового лова, обеспечивая суточные выловы с учетом требований и возможностей судовой переработки криля.

Основными способами добычи криля являются технология непрерывного лова, позволяющая непрерывно подавать криль на борт траулера, перекачивая его из тралового мешка непосредственно в процессе траления с помощью специальной насосной системы, и традиционная технология тралового лова с выборкой трала на борт для выливки улова. Технология непрерывного лова реализуется на двух из трех норвежских судах - участников промысла криля. На остальных судах, участниках промысла, используется традиционная технология тралового лова. Дислокация судов на участках промысла не зависит от используемой технологии тралового лова. Прогнозируемые среднемесячные оценки стандартизированных величин улова на усилие в наиболее производительные месяцы промысла (март-май в подрайонах 48.1 и 48.2 и июль-август в подрайоне 48.3) могут составить 15-25 т/ч и выше, значительно превышая таковые в остальную часть промыслового сезона.

Общий допустимый вылов криля в АчА составляет 5,61 млн т, что, с учетом вышесказанного, делает ресурсы криля в АчА крупнейшим резервом сырьевой базы для океанического рыболовства России, способным обеспечить устойчивый долговременный рост вылова при наращивании добывающих мощностей российского промыслового флота.

Ежегодный пороговый уровень добычи криля в АчА временно установлен Комиссией по сохранению морских ресурсов Антарктики (АНТКОМ) в объеме 620 тыс. т. Принимая во внимание существующую динамику вылова криля в АчА, недоиспользуемый ресурс криля только в АчА составляет не менее 300 тыс. т в год. Крайне важно и перспективно, чтобы эту нишу заняли российские рыбаки. Общий допустимый вылов криля в зоне Конвенции АНТКОМ, включая Атлантическую и Индоокеанскую части Антарктики, может составлять до 8,9 млн т.

Ресурсы криля, доступные для российского рыболовства, в соответствии с Мерами по Сохранению и правовыми возможностями российского промысла криля в зоне Конвенции, практически не ограничены как с правовой точки зрения, так и по ОДУ при действующей олимпийской системе доступа к ресурсам. Важно, что на промысле действует олимпийская система доступа к ресурсам криля.

Ресурсы криля, доступные для российского рыболовства, в соответствии с Мерами по Сохранению и правовыми возможностями российского промысла криля в зоне Конвенции, практически не ограничены как с правовой точки зрения, так и по ОДУ при действующей олимпийской системе доступа к ресурсам. Важно, что на промысле действует олимпийская система доступа к ресурсам криля.

Разработка технологий добычи, переработки и производства новых видов продукции является не только условием достижения высокой эффективности промысла, но и важнейшим двигателем борьбы за ресурсы криля. Неотъемлемой частью в борьбе за ресурсы криля является участие в исследованиях и мониторинге состояния его ресурсов. Проведение исследований криля в АчА приобретает особую значимость в свете разработки в АНТКОМ новых процедур пространственного квотирования вылова, а также в свете дискуссий в отношении предложения Европейского Союза о целесообразности регулирования промысловых усилий и промысловых мощностей с учетом вклада стран в исследования состояния запасов криля.

Атлантическая часть Антарктики является традиционным районом исследований ФГБНУ «АтлантНИРО» на протяжении многих лет, и специалисты института смогут обеспечить научное сопровождение российского промысла криля.

Переработка криля-сырца в пищевой продукт сложна и трудоемка в связи с его исключительно малыми размерами, невысоким выходом мяса, механической неустойчивостью, а также сложностью механизации разделки. Предельные размеры криля в уловах от 29 до 52 мм, а преобладающие - от 35 до 48 мм. Масса мяса криля составляет 17-35 %, а в среднем – 26 %. Выход панциря составляет значительную величину – 41-43 % от массы целого рачка. Результаты исследования общего химического состава криля Антарктического сектора Атлантики свидетельствует, что он содержит белок в количестве 12-16 %.

По содержанию эссенциальных аминокислот (лизин, валин, лейцин и изолейцин, треонин, фенилаланин, метионин) белки криля превосходят белки трески. Липиды антарктического криля, количество которых колеблется от 2,5 до 6,0 %, содержат много ненасыщенных жирных кислот, фосфолипидов и стеринов.

|

Химический состав криля различных районов промысла, % |

|||||

| Район и месяц вылова | Влага | Липиды | Белок | Зола | Xitin |

| Море Скотия, февраль | 78-80 | 2,5 - 4,0 | 12,8-15,3 | 3,0-3,8 | 1,9 |

| Южн. Оркнейск. о-ва, март-апрель | 77-80 | 4,0 - 4,6 | 12,7-15,2 | 3,0-3,6 | 1,8 |

| Пролив Брансфилда, май | 76-77 | 4,2 - 6,0 | 14,8 - 15,7 | 2,0 - 4,0 | 1,7 |

Содержание полиеновых жирных кислот достигает 61 %. Криль представляет интерес и как источник витаминов А, Д и группы В, а также каротиноидных пигментов оранжево-красной окраски, антиоксидантов, большого количества полиненасыщенных жирных кислот омега 3, таких как докозагексаеновая (ДГК) и эйкозапентаеновая (ЭПК) кислоты и др.

Промысел криля ведется не только в период его слабого, но и активного питания фитопланктоном. Остатки фитопланктона в пищевых продуктах из криля вызывают изменение его окраски (от зеленой до синей за счет хлорофилла диатомовых водорослей, которыми криль питается), что ухудшает товарный вид продукта из криля. Необходима специальная обработка криля с целью удаления из него хлорофилла. Сложность обработки криля связана также и с тем, что в один и тот же период в промысловых уловах оказываются крупные и мелкие особи, химический состав которых различен.

Промысел криля ведется не только в период его слабого, но и активного питания фитопланктоном. Остатки фитопланктона в пищевых продуктах из криля вызывают изменение его окраски (от зеленой до синей за счет хлорофилла диатомовых водорослей, которыми криль питается), что ухудшает товарный вид продукта из криля. Необходима специальная обработка криля с целью удаления из него хлорофилла. Сложность обработки криля связана также и с тем, что в один и тот же период в промысловых уловах оказываются крупные и мелкие особи, химический состав которых различен.

Осложняет переработку криля высокая протеолитическая активность тканей и внутренних органов, а также большая скорость протекания посмертных изменений при хранении. Криль, поднятый на палубу, следует как можно быстрее отсортировать от прилова (медузы, рыбы, ракообразные) и обработать. При температуре окружающей среды 0 - +5°С посмертное окоченение наступает через 1,0-1,5 ч, общая же сохранность криля как пищевого сырья обеспечивается только в течение не более 4 ч с момента вылова.

В ФГБНУ «АтлантНИРО» разработаны перспективные технологии пищевой, кормовой и технической продукции из антарктического криля.

Для обеспечения высокого качества криля-сырца и пищевой продукции из него следует:

- при ведении прерывной добычи криля с выборкой трала на борт и выливкой улова в бункер необходимо обеспечить единовременный вылов в объеме не более 10 тонн в течение не более 2,5 – 3,0 часов;

- при ведении непрерывной добычи с использованием водяных насосов ограничения по объему вылова и длительности траления отсутствуют;

- свежевыловленный криль-сырец целесообразно сортировать на 2 фракции: 39 мм и менее – мелкий криль, 40 мм и более – средний и крупный криль. Криль размером 40 мм и более со сроком хранения после вылова не более 4 часов при температуре не выше +50С следует направлять на пищевые цели, а более мелкий – на кормовую продукцию.

Криль, направляемый на выпуск кормовой муки, рекомендуется предварительно подвергнуть пресс-сепарированию для отделения панциря с целью повышения содержания протеина.

Панцирьсодержащие отходы, получаемые при производстве пищевой и кормовой продукции в судовых условиях, рекомендуется подвергать конвективной или вакуумной сушке с использованием инфракрасного излучения, прессовать в брикеты, упаковывать в непроницаемые (лучше под вакуумом) пленки и направлять на береговую переработку.

Технологическая схема производства фарша включает операции: подача криля-сырца из бункера – сортировка – отделение мяса от панциря пресс-сепарированием – промывка фарша морской водой для удаления остатков внутренностей и глаз – механическое отделение морской воды от кусочков фарша на вибросите – ополаскивание фарша пресной водой – центрифугирование фарша – отделение фарша от остатков панциря пресс-сепарированием – смешивание с добавками – расфасовка – замораживание фарша – упаковка.

В АтлантНИРО разработаны технологии изготовления сыромороженого и вареномороженного фарша криля, а также продуктов на его основе.

Обладающий высокой пищевой и биологической ценностью сыромороженый фарш может перерабатываться на береговых рыбоперерабатывающих предприятиях на разнообразную пищевую продукцию – кулинарные изделия, сосиски, пельмени, соусы, супы, вареные и копченые колбасы, рыбо-крилевые крокеты, продукты для общественного питания, деликатесные продукты (аналоги креветочного мяса) и др.

В 80-90-х годах прошлого столетия было выпущено в судовых условиях около 5,0 тыс. т сыромороженого фарша криля, который был успешно переработан и реализован в виде различной пищевой продукции (кулинарных изделий, сосисок, пельменей, соусов, супов, вареных, полукопченых, сырокопченых и сыровяленых колбас, кулинарных продуктов для общественного питания, деликатесных продуктов-аналогов креветочного мяса и др.)

Консервы «Фарш антарктической креветки (криля) бутербродный» приготавливают в судовых условиях из свежего фарша криля. Дополнительно рецептура продукта включает соль, сахар и масло сливочное. Смесь фасуют в консервные банки массой нетто 100 гр. и стерилизуют. Продукт светло-розового цвета, с креветочным ароматом и сладковатым вкусом. Технология консервов апробирована в промышленных условиях, в период с 1985 по 1993 год выпущено и реализовано около 5,0 млн банок консервов.

При производстве сыромороженого фарша из криля на первой стадии обработки и варено-мороженого фарша отпрессовывается сок, который рекомендуется использовать в качестве сырья для получения ферментных препаратов. В нем присутствует протеиназы трех типов: цистеиновых, сериновых и металлоферментов. Выделенные из сока криля ферменты испытаны с положительным результатом в качестве добавки в стартовые корма рыб.

Кормовую муку приготавливают из панцирьсодержащих отходов, получаемых при производстве сыромороженого и вареномороженого фарша. Отходы в смеси с крилем, не переработанным на пищевую продукцию, или задержанным (превысившим срок хранения) крилем, перерабатывают на кормовую муку прессово-сушильным или центрифужно-сушильным способами, в том числе с использованием поверхностно-активных веществ.

Кормовая ценность муки из криля высока, однако находящийся в ней панцирь не является ценным питательным компонентом, и исключение его из состава муки позволит повысить в ней содержание белка, т.е. приготовить высокопротеиновую муку с повышенной стоимостью. Такую муку следует приготавливать из фарша, полученного пресс-сепарированием непереработанного на пищевую продукцию мелкого или задержанного криля и направленного на переработку прессово-сушильным или центрифужно- сушильным способом.

Высушенный панцирь криля, приготовленный в судовых условиях, является ценным сырьем для производства липидно-каротиноидных комплексов (крилевого масла) методом сверхкритической углекислотной экстракции, включающим измельчение панциря, внесение его в специальные устройства для экстракции жидким углекислым газом при давлении от 200 до 400 атмосфер и температуре 36-40 0С, последующее повышение давления до уровня атмосферного и отделение полученного экстракта липидно-каротиноидных комплексов от газообразного углекислого газа. Данная обработка целесообразна в береговых условиях.

В настоящее время практически все суда, работающие на промысле криля, производят кормовую муку. Сыромороженый и вареномороженый криль являются ценным компонентом комбикормов для аквакультуры, особенно в Норвегии, Чили и Китае. Норвегия уделяет большое значение развитию производства крилевого масла, основой которого являются крилевый жир и растворенные в нем каротиноиды. Выделяют крилевое масло центрифугированием на жировых сепараторах горячего подпрессового или центрифужного бульонов, получаемых при производстве кормовой муки. Китай освоил производство в судовых условиях сыромороженого мяса криля, а также в процессе экспериментов, проводимых на борту судна, были извлечены и предварительно исследованы крилевый жир, лецитин и другие активные вещества. Украина и Республика Беларусь ведут совместный промысел и переработку криля, в том числе производство варено-мороженого мяса методом аэрошелушения.

Таким образом, возобновление отечественного промысла криля на основе применения современных технологий добычи и переработки, позволит не только получать высококачественную и экологически чистую продукцию, но будет иметь колоссальное геополитическое значение для закрепления и защиты интересов России в Антарктическом регионе.

Ежегодно сотрудники АтлантНИРО отдают дань памяти воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. Сегодня в честь 73-й годовщины Великой Победы делегация института во главе с директором К.В. Бандуриным посетила братское захоронение и почтила память погибших воинов возложением цветов к мемориалу «840» на проспекте Мира в г. Калининграде.

ФГБНУ «АтлантНИРО» поздравляет всех ветеранов и их близких с Днем Великой Победы!

27 апреля 2018 г. в ФГБНУ «АтлантНИРО» состоялись общественные слушания по материалам общего допустимого улова в районе добычи (вылова) водных биоресурсов во внутренних морских  водах Российской Федерации, территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации, в Азовском и Каспийском морях, на 2019 г. (с оценкой воздействия на окружающую среду). Часть 1. Рыбы морей Европейской части России (в части водных биологических ресурсов Балтийского моря, Куршского и Вислинского (Калининградского) заливов).

водах Российской Федерации, территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации, в Азовском и Каспийском морях, на 2019 г. (с оценкой воздействия на окружающую среду). Часть 1. Рыбы морей Европейской части России (в части водных биологических ресурсов Балтийского моря, Куршского и Вислинского (Калининградского) заливов).

В слушаниях приняло участие около 60 человек, в том числе жители МО «Светловский городской округ», МО «Полесский городской округ», прибрежных городов Пионерский, Светлогорск, Зеленоградск, представители Западно-Балтийского территориального управления Росрыболовства, Калининградского областного союза рыболовецких колхозов, Министерства сельского хозяйства Калининградской области, ФГБНУ «АтлантНИРО», ФГБОУ ВО «КГТУ», рыбодобывающих организаций.

По данным многолетних комплексных исследований специалистами ФГБНУ «АтлантНИРО» была проведена оценка запасов водных биологических ресурсов (ВБР) и разработаны материалы общего допустимого улова (ОДУ) в районе добычи (вылова) ВБР в Балтийском море, Куршском и Вислинском (Калининградском) заливах на 2019 г. В соответствии с указанными материалами рекомендованы следующие объёмы ОДУ водных биоресурсов в Балтийском море, Куршском и Вислинском (Калининградском) заливах на 2019 год (тыс. т):

| Вид | Балтийское море | Куршский залив | Вислинский (Калининградский) залив |

| Треска | 5,8 | ||

| Сельдь балтийская (салака) | 29,9 | ||

| Шпрот (килька) | 42,3 | ||

| Камбала речная | 1,68 | ||

|

Лосось атлантический (сёмга) |

0,061 | ||

| Лещ | 1,15 | 0,27 | |

| Судак | 0,26 | 0,15 | |

| Чехонь | 0,30 | 0,08 | |

| Плотва | 0,57 | 0,10 |

По результатам общественных слушаний было принято решение одобрить представленные материалы и рекомендовать утвердить предлагаемые объемы ОДУ на 2019 г.

Журнал «Труды АтлантНИРО. Новая серия» - научное многопрофильное рецензируемое издание, освещающее весь спектр рыбохозяйственных исследований, включающий результаты прикладных и фундаментальных работ сотрудников АтлантНИРО и коллег из других институтов и вузов, посвященных океанологическим, биологическим и технологическим проблемам промысловых гидробионтов. Ежегодно публикуются по четыре выпуска журнала. При наличии в портфеле редакции соответствующих материалов, возможна публикация тематических выпусков. Рукописи статей должны быть оригинальными и не опубликованными ранее в открытой печати. Все рукописи статей проходят обязательное рецензирование независимыми экспертами.

Журнал «Труды АтлантНИРО. Новая серия» - научное многопрофильное рецензируемое издание, освещающее весь спектр рыбохозяйственных исследований, включающий результаты прикладных и фундаментальных работ сотрудников АтлантНИРО и коллег из других институтов и вузов, посвященных океанологическим, биологическим и технологическим проблемам промысловых гидробионтов. Ежегодно публикуются по четыре выпуска журнала. При наличии в портфеле редакции соответствующих материалов, возможна публикация тематических выпусков. Рукописи статей должны быть оригинальными и не опубликованными ранее в открытой печати. Все рукописи статей проходят обязательное рецензирование независимыми экспертами.

К публикации принимаются статьи по следующим разделам:

- Экологические проблемы и состояние водной среды.

- Мониторинг, охрана и восстановление водных экосистем.

- Промысловая океанология.

- Общая биология и промысловая экология гидробионтов.

- Фауна гидробионтов океанических, морских и пресноводных водоемов.

- Аквакультура и связанные с ней вопросы технологии воспроизводства и содержания гидробионтов.

- Токсикология и радиобиология, естественное и антропогенное загрязнение водной среды и гидробионтов.

- Промысел рыб и других групп гидробионтов.

- Информационные технологии рыбохозяйственных и океанологических исследований.

- Промышленное рыболовство.

- Прикладные аспекты акустических исследований гидробионтов.

- Технология, управление качеством и обеспечение безопасности продукции из гидробионтов.

- Международное сотрудничество.

- Информационные сообщения, история исследований, персоналии.

Рабочие языки журнала — русский и английский.

Все выпуски «Трудов АтлантНИРО» по соответствующему соглашению с Научной электронной библиотекой размещаются в Научной электронной библиотеке eLibrary (в системе Российского индекса научного цитирования) (www.e-library.ru) в свободном доступе. Журнал планируется включить в Перечень рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК, публикации в которых могут учитываться как опубликованные работы, отражающие основные научные результаты диссертаций.

АДРЕС РЕДАКЦИИ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

236022 г. Калининград, ул. Дмитрия Донского, д. 5

Редакция журнала «Труды АтлантНИРО»

Заведующая редакцией: Дмитриченко Марина Александровна, тел. (4012)925304

Контактное лицо: Нигматуллин Чингиз Мухаметович, тел. (4012)925385

Е-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Общие требования к техническому набору статейПримеры оформления библиографических ссылок

06-13 апреля 2018 г. в г. Копенгагене (Дания) под председательством Томаса Грёхслера (Германия) проходила Рабочая группа ИКЕС по оценке запасов рыб и рыболовства в Балтийском море (WGBFAS-2018). В заседании Группы приняли участие 37 экспертов национальных научно-исследовательских институтов девяти прибалтийских государств и представители ИКЕС. Российскую делегацию на WGBFAS-2018 представляли два специалиста лаборатории Балтийского моря ФГБНУ «АтлантНИРО»: заведующая сектором оценки запасов рыб Амосова В.М. и научный сотрудник А.И. Карпушевская.

Общий вылов балтийской сельди (салаки) в 2017 г. составил 202,5 тыс. т, что на 5% больше, чем в 2016 г. Вылов России в 2017 г. составил 22,3 тыс. т (освоение национальной квоты 75,7%) или 11,0% общего вылова сельди центрального запаса девяти прибалтийских стран. Значительные отклонения индексов численности годового класса 2014 г. по данным акустических съемок 2014-2017 гг. привели к ремаштабированию (снижению) абсолютных значений нерестовой биомассы в сравнении с оценкой 2017 г. почти на 25%. Однако тренд роста величины запаса к началу 2018 г. сохранился. Величина запаса сельди Центральной Балтики остается в биологически безопасных пределах и в состоянии полной репродуктивной способности. Рекомендованный группой предварительный вылов сельди в 2019 г., согласно многолетнему плану по управлению запасами на уровне MSY, может составить 155,335 тыс. т.

Общий вылов шпрота в 2017 г. составил 285,7 тыс. т, что почти на 14% больше, чем в 2016 г. Вылов России в 2017 г. составил 38,7 тыс. т (освоение национальной квоты 90,8%) или 13,5% общего вылова сельди центрального запаса девяти прибалтийских стран. Величина запаса шпрота находится в биологически безопасных пределах и в состоянии полной репродуктивной способности. Рекомендованный группой предварительный вылов шпрота в 2019 г., согласно многолетнему плану по управлению запасами на уровне MSY, может составить 301,125 тыс. т.

Общий вылов трески восточного запаса составил 30,9 тыс. т, что на 17,4% меньше, чем в 2016 г. Данные Балтийских международных траловых съемок показали снижение величины индикаторной биомассы трески длиной более 30 см. Нерестовая биомасса трески в настоящее время стабилизировалась на низком уровне. Отмечено, что проведенные в российской зоне донные траловые съемки в 4 квартале 2017 г. и в первом квартале 2018 г. показали наличие на российской акватории значительной численности рыб длиной более 30-40 см. По результатам работы 2018 г. рабочая группа рекомендовала использовать предосторожный подход к определению вылова на 2019 г., который должен составлять не более 16,685 тыс. т.

Общий вылов речной камбалы в 2017 г. составил 3,908 тыс. т, что ниже уровня 2016 г. - 4,252 тыс. т. Общий вылов камбалы-тюрбо в 2017 г. составил 264 т, против 252 т в 2016 г. По данным донных траловых съемок их величины находятся на стабильном уровне с ростом к началу 2018 г.