Super User

В Атлантическом филиале ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») согласно договору, заключенному с Калининградским государственным техническим университетом (ФГБОУ ВО «КГТУ»), в июне-июле т. г. прошли практическую подготовку обучающиеся бакалавриата по направлению подготовки 19.03.01 Биотехнология (Пищевая биотехнология). Руководитель практики − заведующая лабораторией Татьяна Рулева, соруководитель − инженер Наталья Новикова.

В начале технологической практики студенты третьего курса (Анна Попова и Ярослав Мышалов) и ознакомительной практики студенты второго курса (Анна Гольбрайх и Вадим Карпов) ознакомились с краткой историей института, тематическими направлениями деятельности и центра технологии переработки водных биологических ресурсов.

В ходе выполнения в лаборатории теплового консервирования гидробионтов текущих исследований по оценке качества стерилизованных консервов из печени рыб практиканты ФГБОУ ВО «КГТУ» приняли участие в целевом опросе с последующей подготовкой формы для анкетирования.

Студентам была предоставлена возможность определить техно-химический состав рыбного сырья и пищевой продукции на его основе, ознакомиться с нормативными и техническими документами, тематической справочной и научно-технической литературой.

Полученная информация послужила основой для выполнения экспериментально-аналитических работ по изготовлению и оценке биопотенциала и качества образцов рыбных консервов в масле, ароматизированном углекислотными экстрактами пряностей, полуконсервов из ламинариевых водорослей, а также готовых консервированных блюд на растительно-рыбной и рыборастительной основе, в том числе для питания детей школьного возраста.

В соответствии с требованиями рабочей программы ознакомительной и технологической практик студентами подготовлены и представлены индивидуальные отчеты.

Успешно завершилась научная экспедиция ПС «Академик Иоффе» (рейс 61) в Балтийском море, в которой приняли участие сотрудники Атлантического филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО»): зав. лабораторией, к.б.н. Сергей Александров, специалист, к.б.н. Андрей Гусев. Проводимые исследования выполнялись в рамках сотрудничества Росрыболовства и Российской академии наук и являются продолжением многолетнего научного сотрудничества АтлантНИРО и Атлантического отделения Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН, в частности, в рамках комплексных экспедиций в 2018-2021 гг.

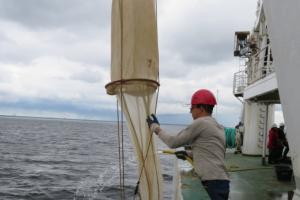

Научные исследования выполнялись с 28 июня по 12 июля 2022 г., за этот период было выполнено изучение российской акватории в юго-восточной части Балтийского моря и в Финском заливе. Основными задачами исследований сотрудников АтлантНИРО было получение научных данных по состоянию среды обитания водных биологических ресурсов в Балтийском море, включая кормовую базу водных биологических ресурсов, эвтрофирование вод и радиоэкологическое загрязнение. Для решения этих задач научной группой по стандартным методикам отбирались пробы гидробионтов (фитопланктон, зоопланктон, ихтиопланктон, зообентос, пигменты фитопланктона), собирались пробы донных осадков для исследования на радиологическое загрязнение.

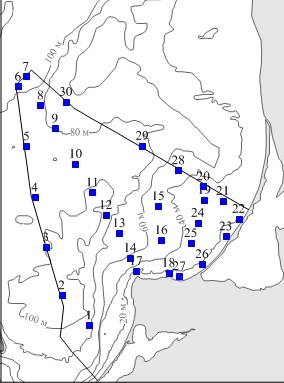

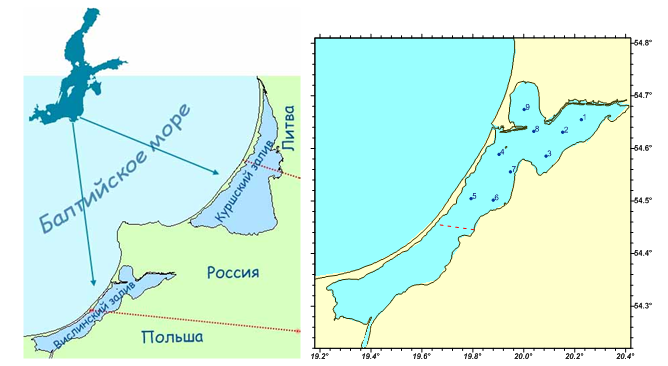

Основное внимание было уделено исследованиям в юго-восточной части Балтийского моря (26 подрайон ИКЕС), где по сложившейся в 2018-21 гг. совместной с Институтом океанологии РАН мониторинговой сетке было выполнено 30 станций (рисунок 1). Исследования охватили всю российскую акваторию (ИЭЗ и территориальное море Российской Федерации), включая районы вдоль границ с ИЭЗ Польши, Швеции, Литвы, а также вдоль побережья Калининградской области, что позволит после обработки научных материалов охарактеризовать многолетние и пространственные изменения показателей среды обитания водных биологических ресурсов в районе, активно используемом российской рыбной промышленностью.

Рисунок 1. Схема станций в калининградском секторе в июле 2022 г.

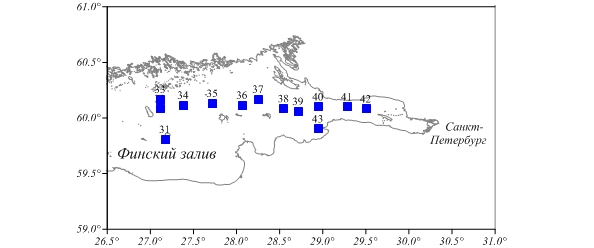

В российской части Финского залива (32 подрайон ИКЕС) вдоль центрального разреза от о. Гогланд до о. Котлин было выполнено на 13 комплексных станциях, позволяющих проследить изменение среды обитания водных биологических ресурсов (состояние гидробионтов и загрязнение вод и донных осадков) в градиенте солености (1,7-4,5‰) и по удаленности от крупных промышленных районов (рисунок 2).

Рисунок 2. Схема станций в Финском заливе в июле 2022 г.

В настоящее время ведется обработка гидробиологических проб и получены первые результаты. В частности, в июне-июле 2022 г. на значительной части глубоководной акватории калининградской зоны Балтийского моря концентрация хлорофилла в столбе воды, отражающая обилие фитопланктона, была на невысоком уровне, и отмечен относительно низкий уровень эвтрофирования вод. В прибрежной зоне, вдоль побережья Калининградской области наблюдалось существенное увеличение эвтрофирования вод. Такая зональность характерна для Балтийского моря, включая калининградский сектор, где интенсивное развитие водорослей в прибрежной зоне определяется природными условиями и загрязнением, поступающим с побережья и со стоком рек.

На борту ПС «Академик Иоффе» одновременное с научной экспедицией в рамках программы «Плавучих университетов» проводилась V Международная летняя школа «Береговая зона моря: исследования, управление и перспективы», организуемая Институтом океанологии РАН и БФУ им. И. Канта, в которой более 30 студентов и аспирантов из ведущих ВУЗов страны (МГУ, МФТИ, БФУ, КГТУ, РГГМУ, ЮУрГУ, СевГУ и других). Сотрудник АтлантНИРО к.б.н. Сергей Александров также принял участие в работе Школы и прочитал лекцию «Эвтрофирование, «цветение» и загрязнение Балтийского моря и его заливов» и провел для заинтересованных студентов мастер-классы по выполнению гидробиологических исследований.

С 27 июня по 11 июля 2022 года состоялись совещания Рабочих групп АНТКОМ, в которых приняли участие специалисты из 20-и стран-членов АНТКОМ, включая Австралию, Аргентину, Бразилию, Великобританию, Германию, Европейский Союз, Индию, Испанию, Италию, Республику Корею, Китай, Новую Зеландию, Норвегию, Российскую Федерацию. В совещания приняли участие ряд сотрудников Секретариата АНТКОМ. Руководящие принципы для проведения совещаний Рабочих групп, повестка дня и график совещаний были согласованы циркулярным письмом Научного Комитета. Совещания проходили в онлайн формате на платформе Interprify. Российскую Федерацию представляли: Светлана Касаткина начальник отдела Атлантического филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») – руководитель делегации, Олег Краснобородько, заведующий лабораторией АтлантНИРО, Александр Сытов, главный специалист сектора биоресурсов Антарктики ФГБНУ «ВНИРО».

Рабочая группа по Статистике, анализу и моделированию (WGSAM) состоялась с 27 июня по 1 июля 2022 г. На группу было представлено 29 рабочих документов, в том числе три российских документа. Традиционно вопросами повестки заседаний WGSAM являлись: подготовка рекомендаций для Научного Комитета и его рабочих групп по использованию количественных методов оценки запасов морских биоресурсов (клыкач, криль и ледяная рыба); обзор научных программ, выполняемых в зоне Конвенции АНТКОМ; тематика WGSAM в рамках реализации стратегического плана Научного Комитета АНТКОМ на период 2023-2027 гг.

Наиболее дискуссионным вопросом, по-прежнему, остается стандартизация ресурсных исследований клыкача, имея принципиальное значение для всей стратегии развития научных программ в зоне Конвенции АНТКОМ, и прежде всего, в отношении клыкача в районах с недостаточным объемом данных. Вопрос стандартизации остро стоит для съемки антарктического клыкача (Dissostichus mawsoni) в Восточной Антарктике (подрайоны 58.4.1 и 58.4.2), выполняемой с участием семи судов из пяти стран и приостановленной с сезона 2018/2019 г. Предложения по проведению данной съемки, разработанные российской стороной, включают использование стандартной конструкции ярусного порядка и дизайна съемки на основе рандомизированного стратифицированного размещения постановок ярусных порядков по глубинным слоям. Авторы программы реализовали предложение в отношении дизайна съемки, однако, Рабочая группа, не достигла консенсуса в отношении необходимой стандартизации конструкции ярусного порядка на судах-участниках съемки для возобновления этой научной программы, перенеся дальнейшее обсуждение на Группу по оценке рыбных запасов (WGFSA, октябрь).

В связи с разработкой АНТКОМ подходов к пересмотру стратегии управления промыслом криля неотъемлемой частью тематики WGSAM в последние годы являются методические аспекты оценки запасов криля на примере подрайона Антарктического полуострова (подрайон 48.1). Группа обсудила вопросы параметризации обобщенной модели вылова (GYM), используемой для прогнозирования состояния запасов криля и оценки доли этого запаса, которая может быть выловлена при условии долгосрочной устойчивости запаса и промысла. По-прежнему, наиболее критичным аспектом является оценка пополнения криля в связи с острым недостатком стандартизированных акустических съемок криля и использованием размерного состава промысловых уловов при разной селективности орудий лова. Вопросы селективности орудий лова на промысле криля были обсуждены по материалам российской работы. В качестве базовой информации для оценки состояния запасов криля в подрайоне 48.1 признаны данные американских акустических съемок за период 2000-2011 годов и данные 69-го рейса СТМ «Атлантида» (2020 г.). Дискуссия выявила отсутствие единого мнения в отношении использования базовой информации для параметризации модели вылова. По мнению российской стороны, оценку индексов пополнения целесообразно основывать на текущих данных о состоянии биомассы и популяционной структуре криля и, в меньшей степени, на исторических данных. Результаты 69-го рейса СТМ «Атлантида» (2020 г.) являются наилучшими имеющимися в настоящий момент данными для подрайона 48.1, которые могут быть дополнены проведением новых съемок.

Рабочая группа по экосистемному моделированию и управлению (WGEMM) состоялась с 4 июня по 11 июля 2022 г. На группу было представлено 60 рабочих документов, включая 5 российских документов, подготовленных с использованием результатов 69 рейса СТМ «Атлантида». Группа рассмотрела состояние промысла криля, происходящие климатические изменения, вопросы пространственного планирования (морские уязвимые экосистемы; обзор данных, собранных в поддержку пространственного планирования МОР), вопросы доступа к материалам и базам данных АНТКОМ, включая присвоение индекса DOI рабочим документам, представленным на рабочие группы и сессии Научного Комитета.

Основное внимание Группа сосредоточила на вопросах разработки подходов к управлению промыслом криля в подрайоне Антарктического полуострова (48.1), уделяя особое внимание оценке рисков пространственного квотирования допустимого вылова криля.

Результаты работы группы показали, что такие ключевые вопросы управления промыслом криля, как пространственная и временная изменчивость распределения криля, состояние и динамика популяций хищников, питающихся крилем (китообразные, пингвины, котики и др.) требуют дальнейшего изучения. Разработка подходов к управлению промыслом криля, и в частности, пространственному подразделению допустимого вылова, ведется, исходя из научно-необоснованной гипотезы о влиянии промысла на зависимых хищников. Вместе с тем, доступная научная информация выявляет только наличие пространственного перекрытия зон откорма и промысла при отсутствии свидетельств о воздействии промысла на птиц и млекопитающих через трофическую цепь.Результаты экспедиционных исследований в 69-м рейсе СТМ «Атлантида» представили научно-обоснованные данные, ставящие под сомнение возможность воздействия современного промысла криля, как на его ресурсы, так и популяции зависимых хищников. Полученные данные свидетельствуют, что пространственно-временное распределение криля в подрайоне Антарктического полуострова в большей степени отражает особенности его переноса течением из моря Амундсена и моря Уэдделла, чем определяется состоянием запаса криля и особенно влиянием промысла. По мнению российской стороны, необходима разработка научно обоснованных индикаторов, сопровождаемых критериями и диагностикой, для оценки потенциального экосистемного воздействия промысла с учетом смешанных эффектов наличия промысла, пространственно-временной изменчивости распределения криля, изменчивости окружающей среды, потребностей и конкурентных отношений между зависимыми видами хищников за ресурсы криля.

Техническое задание на участие российской делегации в совещаниях рабочих групп АНТКОМ (WGEMM, WGSAM) выполнено в полном объеме.

В 2022 году исполняется 40-лет как вступила в силу Конвенция АНТКОМ (7 апреля 1982 г.), которая служит основой для сохранения морских живых ресурсов в Южном океане, в то же время признавая основную ответственность Консультативных Сторон Договора об Антарктике в том, что касается охраны и защиты антарктической среды.

Проверка связи с национальными делегациями перед началом каждого пленарного заседания

В рамках государственного задания в июле текущего года сотрудниками АтлантНИРО на т/х «Орленок» осуществлен летний цикл комплексных мониторинговых работ в российской части Калининградского (Вислинского) залива Балтийского моря.

Выполнена гидробиологическая съемка с целью оценки кормовой базы водных биологических ресурсов, отобраны пробы зоопланктона и зообентоса.

Кроме того в ходе экспедиционных работ получены сезонные данные о состоянии среды обитания ВБР, собран материал для определения показателей первичной продукции, хлорофилла, фитопланктона.

Осуществлена радиологическая съемка, на станциях мониторинга отобраны пробы воды и донных осадков.

В ходе контрольных тралений получены образцы водных биологических ресурсов для дальнейших паразитологических, радиологических, технологических и прочих анализов.

Предварительные результаты проведенных исследований позволяют констатировать следующее.

Кормовая база рыб Калининградского (Вислинского) залива в летний период текущего года оценивается как хорошая.

Зоопланктон Калининградского (Вислинского) залива был представлен тремя таксономическими группами: Rotifera, Cladocera и Copepoda. Видовой состав в целом соответствовал многолетним наблюдениям. По численности преобладали коловратки, по биомассе - науплиальные и копеподитные стадии веслоногих ракообразных в основном видов Acartia tonsa и Eurytemora affinis. Также в большом количестве были обнаружены велигеры.

Кормовой зообентос залива традиционно складывался из биомассы кормовых моллюсков и так называемого «мягкого бентоса». Из организмов «мягкого» бентоса наиболее многочисленны олигохеты – Limnodrillus hoffmeisteri, Potamothrix hammoniensis, P. Moldaviensis, личинки хирономид, а так же вселившиеся и натурализовавшиеся в разное время полихеты – Hediste diversicolor и Marenselleria neglecta. Моллюски представлены преимущественно двумя видами - Dreissena polimorpha и недавним вселенцем Вислинского залива Rangia cuneata.

Радиологические и гидрохимические показатели воды в заливе в целом соответствовали таковым летнему периоду предшествующих лет.

Паразитологический анализ показал, что зараженность рыб водоема была на уровне фоновых значений. Эпизоотическая ситуация оценивается как стабильная.

Полученные данные позволяют заключить, что текущие параметры среды обитания водных биологических ресурсов в Калининградском (Вислинском) заливе соответствуют среднемноголетним показателям, а состояние самих водных биоресурсов летом 2022 г. характеризуется как удовлетворительное.

29 июня 2022 г. в Диссертационном совете Калининградского государственного технического университета успешно прошли защиты диссертационных работ на соискание ученой степени кандидата технических наук, представленных сотрудниками лаборатории стандартизации и нормирования Атлантического филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») - Ильей Морозовым и Владиславом Галдукевичем. Оба соискателя защищали диссертации по специальности 05.18.04 «Технология мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных производств».

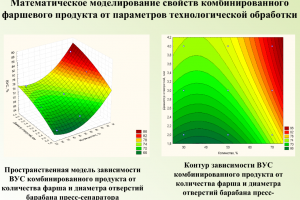

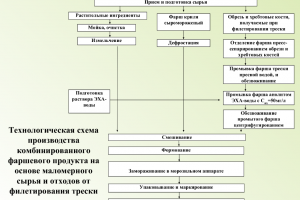

Владислав Галдукевич защитил диссертационную работу по теме «Совершенствование технологии комбинированных продуктов на основе фарша из антарктического криля и пищевых рыбных отходов». Результатом исследований стала научно обоснованная технология комбинированных рыбокреветочных изделий, базирующаяся на изучении состава и свойств фарша из пищевых отходов от переработки трески и сыромороженого фарша из антарктического криля, применяемых в качестве пищевых кулинарных полуфабрикатов в технологии готовой продукции. Впервые была доказана эффективность использования анолита электрохимического раствора NaCl (ЭХА-воды) с концентрацией ионов активного хлора в диапазоне 25–50 мг/л при промывке рыбного фарша из отходов от разделки трески в процессе производства комбинированного продукта. С применением математического моделирования разработаны технологические параметры получения из пищевых полуфабрикатов фаршей, являющихся основой для получения мороженых комбинированных рыбокреветочных изделий высокой степени кулинарной готовности.

В работе был также осуществлён подбор ингредиентов растительного происхождения, входящих в состав рецептур, для обогащения комбинированного рыбокреветочного продукта, разработаны рецептуры формованных замороженных полуфабрикатов на основе комбинированной фаршевой смеси.

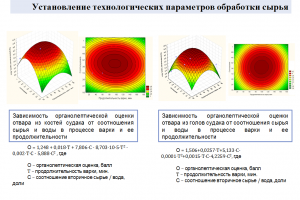

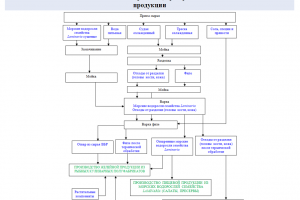

Илья Морозов представил к защите диссертацию - «Разработка технологии кулинарных желейных изделий на основе полуфабрикатов, приготовленных из пищевой рыбной продукции». В своей работе разработал научно обоснованную технологию желейных продуктов, базирующуюся на изучении состава и свойств отходов от переработки рыбы и ламинариевых водорослей и отваров на их основе, применяемых в качестве пищевых кулинарных полуфабрикатов в технологии желейной продукции

Впервые с применением математического моделирования разработаны технологические параметры получения из пищевых полуфабрикатов - отваров, являющихся основой для получения желейных продуктов высокой степени кулинарной готовности. В диссертации было обосновано применение структурообразователей для получения желеобразующих композиций на основе отваров. Научно обоснованы ассортимент и рецептуры получаемого желейного продукта, разработаны и апробированы технологии желейной продукции из рыбных кулинарных полуфабрикатов. Разработана технология комплексной переработки ламинарии и рыбного сырья с дополнительным выпуском пищевой и кормовой продукции.

Члены диссертационного совета приняли положительное решение о присуждении Владиславу Галдукевичу и Илье Морозову ученой степени кандидат технических наук, была подчеркнута важность результатов диссертационных работ для отечественной рыбоперерабатывающей отрасли.

С авторефератами диссертаций можно ознакомиться здесь:

- автореферат В.А. Галдукевич;

Поздравляем коллег с успешной защитой!

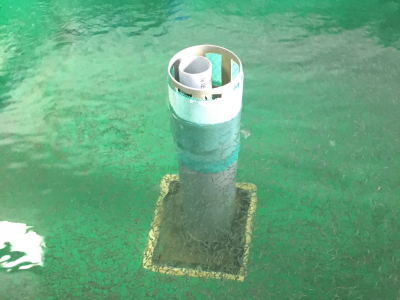

Для проведения прикладных научно-исследовательских работ по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов в составе Атлантического филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») введен в действие экспериментальный рыбоводный цех, расположенный на научно-экспериментальной базе института на Куршской косе.

Основными направлениями работ указанного подразделения являются проведение исследований в области аквакультуры, в том числе воспроизводство ценных видов гидробионтов бассейна Балтийского моря, а также Куршского и Калининградского (Вислинского) заливов.

За последние годы на базе цеха был успешно проведен ряд работ. Отработана технология получения посадочного материала камбалы-тюрбо до массы 1-3 г и разработаны биотехнические показатели выращивания вида, изучены морфофизиологические особенности воспроизводства.

Значимым фактом работы стало прошедшее 16 июня текущего года мероприятие по выпуску молоди сига в Куршский залив Балтийского моря. Таким образом смогли компенсировать ущерб, нанесенный хозяйственной деятельностью Управления дорожного хозяйства Калиниградской области в размере 20 000 шт. малька.

После проведенной реновации помещений и модернизации рыбоводных установок в 2021 году, в экспериментальном рыбоводном цехе «АтлантНИРО» можно выращивать до 50 000 тыс. шт. молоди сига массой 1 г.

С 15 по 19 августа 2022 г. в Атлантическом филиале ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») будет проводиться седьмой отраслевой семинар «Подготовка международных и национальных научных наблюдателей и инспекторов для работы в конвенционном районе АНТКОМ» (письмо Врио начальника Управления флота, портов и международного сотрудничества Росрыболовства, №У03-250 от 22.06.2022 г.). Семинар включает лекционные и практические занятия по широкому кругу вопросов, связанных с научным наблюдением и инспекцией на промыслах криля, клыкача и крабоидов в зоне Конвенции АНТКОМ. Особое внимание уделяется обзору и анализу изменений, внесенных Секретариатом АНТКОМ в систему сбора данных и отчетности научного наблюдателя и инспектора.

Будет продолжено рассмотрение основных положений Плана мероприятий по реализации Стратегии развития деятельности РФ в Антарктике на период до 2030 года утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021.

Внимание будет уделено состоянию антарктических промыслов и управлению ресурсами криля, антарктических рыб и крабоидов в зоне Конвенции, рассмотрены замечания, полученные при инспекционных проверках судов-участников международных антарктических промыслов за последние годы.

Традиционно планируется уделить внимание практическим вопросам мечения клыкача на ярусном и ловушечном промыслах. Будут представлены материалы семинара АНТКОМ (апрель 2022 г.) по коэффициентам пересчета продукции переработки клыкача на судах-ярусоловах в величину «зеленого» или сырого веса улова.

В программе семинара проведение круглого стола «Российские антарктические промыслы и научное наблюдение в зоне действия Конвенции АНТКОМ».

Для участия в семинаре приглашаются специалисты из ФГБНУ «ВНИРО» и его филиалов и рыбопромысловых организаций, подведомственных Росрыболовству.

Семинар состоится в г. Калининграде, по адресу ул.Дм. Донского 5, АтлантНИРО.

Просьба зарегистрироваться для участия в семинаре до 8 августа 2022 года.

Контактными лицами в Атлантическом филиале ФГБНУ ВНИРО» («АтлантНИРО») являются С.М. Касаткина, нач. отдела (тел.+74012-925476), Д.А. Козлов, ученый секретарь (тел. +74012-925339).

На основании протокола от 20.06.2022 г. № 03 заседания конкурсной комиссии Атлантического филиала ФГБНУ "ВНИРО" ("АтлантНИРО") принято решение признать победителем конкурса на замещение должности заведующего сектором экспедиционных исследований "Лаборатории экологии и оценки запасов промысловых популяций" "Центра водных биоресурсов Мирового океана" – Гулюгина Сергея Юрьевича.

Это сообщение подготовлено с учетом материалов Научного комитета (сентябрь 2021 г.) и 27 встречи (ноябрь 2021 г.) Международной Комиссии по сохранению тунцов Атлантического океана (ИККАТ) и Международного фонда устойчивого развития морепродуктов.  Мировой вылов (во всех океанах) наиболее ценных в коммерческом отношении синего, большеглазого, длинноперого, желтоперого и полосатого тунцов в 2020 г. составил 4,9 млн. т, средний показатель за 2016–2020 гг. равен 5,1 млн. т.

Мировой вылов (во всех океанах) наиболее ценных в коммерческом отношении синего, большеглазого, длинноперого, желтоперого и полосатого тунцов в 2020 г. составил 4,9 млн. т, средний показатель за 2016–2020 гг. равен 5,1 млн. т.

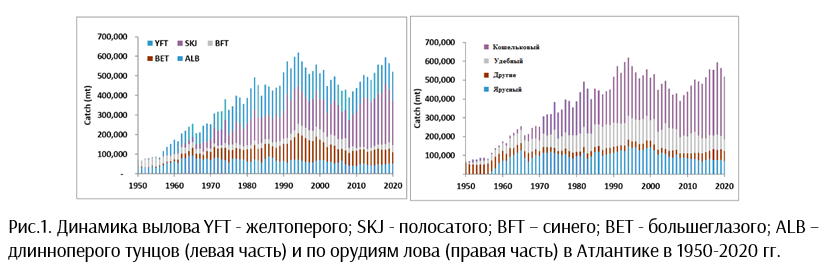

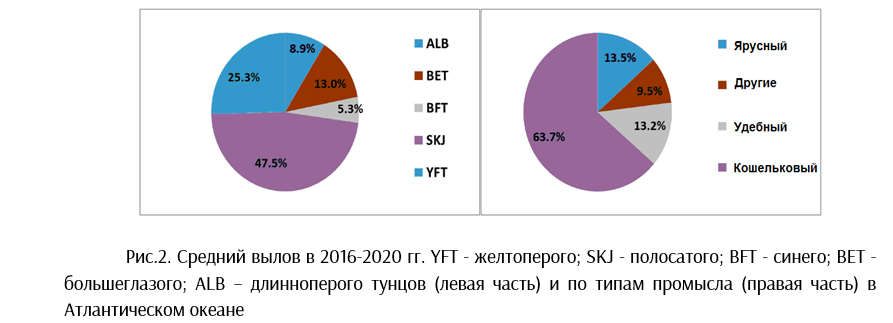

В Атлантике добывается 11% Мировых уловов тунцов. Вылов названных видов тунцов составил в 2020 г. 520,7 тыс. т. Средний общий вылов в 2016-2020 гг. - 558,8 тыс. т. Тенденция снижения вылова в последние пять лет прослеживается после 2017 г. От уровня 2019 г. падение в 2020 г. составило 8%. (Рис. 1). Полосатый тунец в общем вылове составил 47,5 %, желтоперый - 25,3 %, большеглазый 13,0 %, длинноперый 8,9 % и синий 5,3 %. Основа вылова получена сейнерами 63,7 %, 13,5 % ярусными судами, 13,2 % удебными судами и 9,5 % судами с другими орудиями лова (Рис. 2). Если сравнивать доли вылова по видам в Атлантике с Мировым выловом, хорошо заметно, что в Атлантике меньший процент приходится на полосатого и желтоперого тунцов (10% и 4% в 2016-2020 гг.) и больший на другие упомянутые виды.

Наибольший интерес для отечественного промысла могут представлять массовые виды из группы «тропические тунцы».

Группа «тропические тунцы»

Большеглазый тунец. В 2020 г. выловлено 57 тыс. т. По данным Научного комитета ИККАТ максимальный устойчивый улов (MSY) равен 87 тыс. т. и ОДУ 62 тыс. т.

Желтоперый тунец. В 2020 г. добыто 149 тыс.т. MSY - 121 тыс. т. Рекомендован ОДУ 110 тыс. т. Нерестовая биомасса 2019 г. выше уровня биомассы при MSY.

Полосатый тунец (восточная популяция). Вылов в 2020 г. составил 207 тыс.т. После 2013 г. оценка запаса не проводилась. По экспертным данным вылов может составить 350 тыс. т. По косвенным данным нерестовая биомасса превышает биомассу уровня MSY.

Научный комитет ИККАТ считает, что современный промысел не угрожает состоянию запасов тунцов тропической группы. Промысел находится под контролем Научного Комитета и ежегодно в случае необходимости вносятся корректировки в меры по регулированию промысла.

Меры регулирования 2022 г. включают:

- установление величины ОДУ (для большеглазого тунца определены квоты по странам);

- представление статистики вылова странами по типам промысла;

- ограничение промыслового усилия и вылова в соответствии с планом по промыслу большеглазого тунца;

- установление ограничения по использованию средств, концентрирующих тунца (ФАД);

- обеспечение промысловых судов наблюдателями;

- контроль за использованием средств концентрирующих тунца;

- сокращение при промысле тунцов прилова акул, черепах и птиц;

- запрет на выброс уловов тунцов.

Тунцы умеренных вод Атлантики

Эта группа включает в себя длинноперого и синего тунцов. Каждая страна-член ИККАТ имеет право на промысел названных видов. Россия в прошлом специализированный промысел этих видов не вела. Научный комитет в Атлантике выделяет три единицы запаса каждого вида. По каждому запасу оценивается биомасса и ОДУ.

Длинноперый тунец. Вылов в 2020 г. 34 тыс. т.; MSY - 41 тыс. т. Нерестовая биомасса при MSYниже биомассы при современном уровне ОДУ 2021-2023 гг. - 38 тыс. т. Запас Северной Атлантики находится в благоприятном состоянии, запас тунца Средиземного моря в режиме перелова.

Длинноперый тунец Южной Атлантики. Вылов в 2020 г. составил 18 тыс. т. Индексы промысловой смертности и биомассы указывают, что запас не подвергается перелову. MSYустановлен на уровне 27 тыс. т., а ОДУ 24 тыс. т.

Синий тунец. Научный комитет ИККАТ считает, что В Северной Атлантике существует две единицы запаса.

Восточный запас синего тунца. В 2020 г. вылов составил 35,0 тыс. т при среднем вылове 2016-2020 гг. - 27,0 тыс.т. Запас не переловлен. ОДУ 2022 г. - 36,0 тыс. т.

Западный запас синего тунца. Вылов в 2020 г. равен 2,2 тыс. т. ОДУ на 2022 г. оценен в 2,73 тыс. т. Состояние запаса оценивается как неопределенное.

Запас синего тунца Южной Атлантики в отличие от североатлантического принадлежит к другому виду и его промысел регулируется Комиссией по сохранению Южного синего тунца. Возможный вылов в пределах ареала оценивается в 17,5 тыс. т.

Меры по мониторингу и регулированию запасов:

- ограничение промыслового усилия, квотирование по странам;

- ограничение сезонов промысла;

- установление минимальной длины рыб на промысле;

- регистрация промысловых судов и орудий лова и предприятий аквакультуры;

- отчетность на промысле;

- 100% охват наблюдателями промысловых судов;

- оборудование судов длиной более 15 метров приборами позиционирования (VMS);

- запрет на торговлю тунцом без документации по вылову.

Состояние запасов синего тунца Западной и Восточной Атлантики оценивается как относительно стабильное и поддерживается мерами по регулированию ИККАТ. Каждая страна-член ИККАТ имеет право на промысел тунцов «тропической группы», группы «умеренных вод» и других конвенционных видов. Это должно сопровождаться оформлением документов в соответствии с принятыми процедурами.

В настоящее время Россия не располагает специализированными тунцеловными судами для ведения промысла тунцов. Вместе с тем в последние годы Россия в Атлантическом океане ежегодно вылавливает в конвенционном районе ИККАТ до 6 000 тонн (оперативные данные) тунцовых рыб. Это сопутствующий прилов при траловом промысле мелких пелагических рыб в исключительных экономических зонах прибрежных стран Западной Африки. Работы, связанные с изучением тунцов и других объектов тунцового промысла, выполняются в Атлантическом филиале Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии «ВНИРО» («АтлантНИРО») – г. Калининград. Россия в соответствии с обязанностями члена ИККАТ и страны, ведущей океанический рыбный промысел, ежегодно предоставляет в Секретариат этой организации ряд отчетных документов, связанных с выловом тунцов и проводимыми исследованиями.

Современное состояние запасов тунцовых рыб в Атлантическом океане можно оценить как благоприятное для возобновления отечественного промысла. Тунцеловные суда могут работать под Государственным флагом Российской Федерации, зарегистрированными в российских портах и в соответствии с действующими резолюциями и рекомендациями ИККАТ.