Российские суда «Атлантниро» и «Атлантида» продолжают исследования в районе Северо-Западной Африки в рамках Большой африканской экспедиции

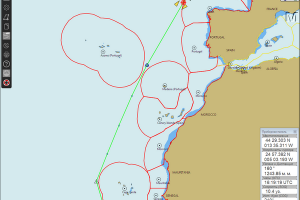

В настоящее время полным ходом продолжается Большая африканская экспедиция, которая выполняется силами двух научно-исследовательских судов – СТМ «Атлантниро» и СТМ «Атлантида», оснащенных современным океанологическим, акустическим и другим научным оборудованием. Одно судно уже выполнило донную съемку водных биоресурсов в районе Мавритании и съемку пополнения мелких пелагических рыб в зоне Марокко и продолжает съемку пополнения в Мавритании. Второе судно проводит исследования демерсальных водных биоресурсов в зоне Гвинейской Республики. Таким образом оба научных судна работают в районе Северо-Западной Африки. Это не случайно.

Планируется, что на первом этапе Большой африканской экспедиции два судна полностью обследуют действующие и перспективные районы для отечественного промысла в зонах стран Северо-Западной Африки. Это зоны Марокко, Мавритании, Сенегала, Гвинеи-Бисау, Гвинейской Республики и Сьерра-Леоне. Со всеми странами подписаны действующие межправительственные соглашения в области морского рыболовства и рыбного хозяйства, а сотрудничество с каждой из них насчитывает многие десятилетия.

По результатам работы СТМ «Атлантниро» в районе Мавритании наибольшая биомасса определена для западноафриканской ставриды, анчоуса и сардины, а также пагеллусов (морских карасей) и солнечника. Западноафриканская ставрида наиболее ценный объект отечественного пелагического промысла, морские караси являются ценной и дорогой рыбой на донном промысле, который российский флот пока не ведет в районе Африки. Съемка пополнения, которая может дать информацию о перспективах пелагического промысла, еще продолжается. Оценки будут сделаны несколько позже.

Другое судно СТМ «Атлантида» 28 ноября 2024 года начало донную съемку в зоне Гвинейской Республики и продолжает научно-исследовательские работы. В настоящее время говорить о результатах съемки преждевременно, но в любом случае можно уже сейчас с уверенностью сказать, что будут получены уникальные научные данные. На текущий момент можно отметить, что основу вылов выполненных тралений составили рыба-лист, крапчатый пагр, западноафриканская и круглая ставрида. Максимальный вылов за 30-минутное траление составил у западноафриканской и круглой ставрид и макрелевого тунца. Большая часть указанных видов является ценными объектами промысла.

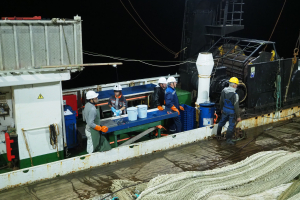

На текущий момент в зоне Гвинейской Республики выполнено более 50 донных тралений, промерено более 11 тыс. экз. рыб, подвержено биологическому анализу около 2,5 тыс. экз. рыб, взято около 350 проб для определения возраста рыб. Выполнено 26 гидрологических, 35 притраловых гидрологических и 13 гидробиологических станций. Сделано более 1200 гидрохимических анализов, определены 54 пробы на хлорофилл «а», взято по 26 проб фитопланктона, зоопланктона и ихтиопланктона. Пройдено с акустическим сопровождением около 900 морских миль.

Следует отметить, что достаточно часто работа осложняется сложными грунтами на участках тралений.

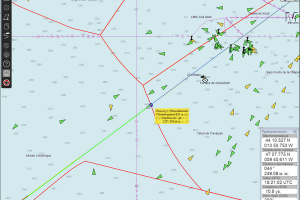

Также кроме непосредственных научных исследований экспедиция выполняет мониторинг работы иностранного рыболовного флота в районе Гвинейской Республики. Установлено, что в районе работ ведут промысел около 30 единиц среднетоннажных рыболовных судов под флагом Китая (основная часть), Гвинеи и Гамбии.

СТМ «Атлантниро» в Большой африканской экспедиции зашло на рейд порта Нуадибу (Исламская Республика Мавритания)

После бункеровки в порту Дахла (Марокко) судно зашло на рейд порта Нуадибу. По приглашению дирекции мавританского института океанографических исследований и рыболовства (Institut Mauritanien de Recherche Océanographique et des Pêches, IMROP) научная группа СТМ «Атлантниро» посетила центральный офис института. Большую помощь в организации и проведении встречи оказал руководитель Представительства Росрыболовства в Исламской Республике Мавритании Виктор Попов.

Научную группу принимал заместитель директора ИМРОП Ели Бейбоу (Ely Beibou), который поблагодарил российских специалистов за выполняемую ими работу. Мавританским коллегам были представлены результаты научно-исследовательских работ по учету демерсальных видов рыб и беспозвоночных, выполненных в сентябре-октябре этого года. Сообщение было выслушано с большим интересом. Состоялась активное обсуждение результатов съемки.

После этого были уточнены детали предстоящей съемки пополнения в ИЭЗ Мавритании, которая будет выполняться с 06 по 29 декабря 2024 г.

На съемке пополнения решаются следующие задач:

- оценка индексов пополнения мелких пелагических видов рыб;

- изучение особенностей гидрометеорологических, океанологических и гидрохимических условий формирования повышенной биопродуктивности вод;

- сбор проб для изучения качественного и количественного видового состава фито, зоо-, ихтиопланктона;

- осуществление акустического сопровождения донной съемки в виде систематической регистрации акустического индекса плотности.

Предстоит выполнить 71 пелагическое траление, не менее 40 гидрологических и 31 гидробиологическую станцию.

По окончании встречи была организована экскурсия по научному музею института.

Совместно с российскими специалистами в съёмке пополнения будут участвовать сотрудники ИМРОП: Сов Амаду Харума (биолог), Абдель Кериме Сулеймакне (биолог), Усман Сарр и Джемаль Абед (океанологи), Ахмедду Ульд Мед ЭЛЬХАБИБ (гидрохимик), Сиди Ахмед Хемед (акустик).

Научно-исследовательские работы в Большой африканской экспедиции продолжаются.

Для справки:

Научно-исследовательские работы в ИЭЗ Мавритании являются составной частью Большой африканской экспедиции, целью которой является проведение рыбохозяйственных исследований в зонах прибрежных стран Атлантического и Индийского океанов. Работы будут выполняться силами двух научно-исследовательских судов Росрыболовства «Атлантниро» и «Атлантида» с группами ученых Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). Основанием для ее проведения является распоряжение Правительства Российской Федерации.

СТМ «Атлантниро» в рамках Большой африканской экспедиции продолжает научно-исследовательские работы в Центрально-Восточной Атлантики

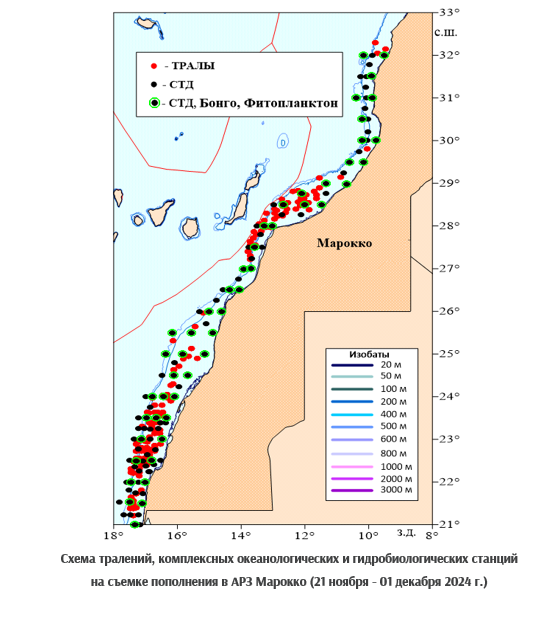

В рамках Большой африканской экспедиции (БАЭ) на СТМ «Атлантниро» с 21 ноября по 01 декабря в атлантической рыболовной зоне (АРЗ) Марокко выполнена съемка пополнения мелких пелагических видов рыб. Научно-исследовательские работы выполнялись в рамках продленного Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Марокко о сотрудничестве в области морского рыболовства, подписанного 14 сентября 2020 г. в Рабате и 14 октября 2020 г. в Москве и Протоколом четвертой сессии Российско-Марокканской смешанной комиссии по рыболовству от 31 мая 2024 г.

Совместно с российскими специалистами в съёмке принимал участие сотрудник Марокко Национальный институт рыбохозяйственных исследований (НИРИ, Institut National de Recherche Halieutique (INRH) Юсеф Аж’ужи (Youssef Hajhouji)

Решались следующие задачи:

1. Оценка пополнения мелких пелагических видов рыб.

2. Изучение особенностей гидрометеорологических, океанологических и гидрохимических условий формирования повышенной биопродуктивности вод.

3. Сбор проб для изучения качественного и количественного видового состава фито, зоо-, ихтиопланктона.

4. Осуществление акустического сопровождения донной съемки в виде систематической регистрации акустического индекса плотности.

В ходе съемки выполнено 144 контрольных траления пелагическим тралом, 113 океанологических, 144 притраловых гидрологических 50 гидробиологических станций. Выполнено более 1300 анализов различных видов ВБР и более 2200 определений различных гидрохимических параметров морской воды. Взято проб на рыб на возраст 771. С акустическим мониторингом пройдено около 1500 миль. Первичные научные данные по донной съемке переданы марокканским коллегам, которые выразили благодарность за совместно проделанную работу.

Получены новые независимые от промысла данные способные улучшить представление о современном промысловом потенциале АРЗ Марокко. На основании выполненной съемки будут сделаны оценки индексов пополнения основных промысловых видов, их распределение по акватории и глубинам на фоне складывавшихся океанологических условий. В сочетании с такими данными, полученными в прежние годы, это позволит оценить направление и степень изменений в экосистеме региона. Данные, полученные на мальковой съемке будут использованы для подготовки рекомендаций по организации эффективного отечественного промысла в АРЗ Марокко.

После бункеровки в порту Дахла работы БАЭ продолжатся. Вместе с мавританскими коллегами на СТМ «Атлантниро» в ИЭЗ Мавритании запланировано выполнение аналогичной съемки.

26 ноября 2024 года СТМ «Атлантида» в рамках Большой африканской экспедиции пришвартовалось в порту Конакри (Гвинейская Республика). Судно встретила большая делегация, возглавляемая министром рыболовства и морской экономики Гвинейской Республики г-жой Фатимой Камара (Ministre de la Pêche et de l’Economie Maritime Madame de la République de Guinée Mme Fatima Camara). В торжественном мероприятии по случаю захода судна принимал участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Гвинейской Республике и Республике Сьерра-Леоне (по совместительству) Попов Алексей, генеральный директор Национального Центра научных исследований Буссуры Усман Тагбе Камара (Directeur General du Centre National des Sciences Halieutiques de Boussoura M. Ousmane Tagbé Camara).

После приветствия капитаном СТМ «Атлантида» Якубиным Михаилом на причале министра рыболовства и морской экономики вся представительная делегация около 40 человек поднялась на борт судна. Гостям были показаны научные лаборатории и ходовой мостик судна.

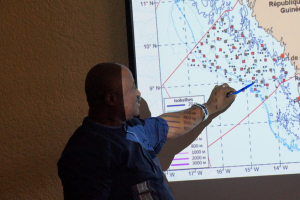

После торжественной части научная группа Атлантического филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» (АтлантНИРО) отправилась в Национальный Центр научных исследований Буссуры (CNSHB), где состоялась Встреча экспертов АтлантНИРО и CNSHB с целью согласования программы совместных исследований в зоне Гвинейской Республики в ходе Большой африканской экспедиции.

Российскую делегацию возглавлял начальник экспедиции СТМ «Атлантида» Маслянкин Григорий. Гвинейской делегацией руководил Усман Тагбе Камара, генеральный директор CNSHB. Со стороны гвинейской делегации приняло участие около 20 специалистов.

Стороны обсудили задачи научно-исследовательских работ, районы и этапы работ.

Основные задачи научно-исследовательских работ:

1. Выполнение учетной траловой съемки для оценки биомассы демерсальных водных биологических ресурсов (ВБР).

2. Сбор данных для изучения биологических характеристик и размерно-возрастного состава демерсальных видов рыб и беспозвоночных.

3. Выполнение комплекса работ для изучения гидрометеорологических, океанологических и гидрохимических условий формирования зон повышенной биологической продуктивности в районе работ.

4. Сбор проб для изучения качественного и количественного видового состава фито-, зоо- и ихтиопланктона.

5. Осуществление акустического сопровождения траловой съемки демерсальных видов в виде систематической регистрации акустического индекса «NASC» (относительных значений плотности, м2/миля2).

В итоге в ходе обсуждения была согласована и утверждена программа совместных исследований в зоне Гвинейской Республики.

Для справки:

Первое межправительственное Соглашение между нашими странами о сотрудничестве в области морского рыболовства было подписано в феврале 1966 года. Соглашением предлагалось координировать свои усилия по исследованию сырьевой базы тропических вод Атлантического океана и содействовать развитию гвинейской рыбохозяйственной науки. Предусматривалось создание Смешанной комиссии, заседание которой будет проводиться раз в два года.

В последующий десятилетний период никаких совместных исследований, связанных с оценкой состояния запасов рыбы в прибрежных водах Гвинеи, не проводилось. Работали в этом районе, кроме промысловых траулеров, научно-поисковые суда, которые занимались поиском рыбных скоплений для работающих здесь советских промысловых судов. Одновременно выполнялись океанографические работы и делались биологические анализы рыб.

В декабре 1976 г. состоялась сессия Советско-Гвинейской смешанной комиссии по сотрудничеству в области морского рыболовства, во время которой гвинейцы обратились с просьбой получать от АтлантНИРО материалы о результатах океанографических работ, выполненных советскими научно-поисковыми судами в водах, прилегающих к их стране.

Впоследствии материалы исследований советских научно-поисковых судов в обобщенном виде были переданы гвинейцам через советское посольство.

Последняя съемка по оценке запасов рыб в зоне Гвинейской Республики состоялась около 35 лет назад.

В конце ноября 2024 года возобновляются экспедиционные исследования в зоне Гвинейской Республики, которые будут выполняться совместно российскими и гвинейскими специалистами в рамках действующего межправительственного соглашения между Российской Федерацией и Гвинейской Республикой о сотрудничестве в области рыбного хозяйства и аквакультуры, подписанного в сентябре 2018 года.

С 11 по 18 ноября 2024 г. в режиме видео-конференц-связи состоялась 24-я внеочередная сессия Международной комиссии по сохранению атлантических тунцов (ИККАТ) (далее – Комиссия). Секретариат ИККАТ проводил сессию в г. Лимасол (Республика Кипр).

Краткая справка. Комиссия была создана в 1966 г. на Конференции полномочных представителей разных стран (в том числе и СССР) в Рио-де-Жанейро (Бразилия), которые подготовили, приняли и подписали международную Конвенцию по сохранению атлантических тунцов. В соответствии с обязанностями России, предусмотренными членством в ИККАТ, специалисты АтлантНИРО участвуют в сборе промыслово-биологических материалов в море, обобщении и анализе этих данных; изучении распределения и жизненных циклов тунцовых рыб и сопутствующих видов; подготовке и представлении ежегодных статистических и отчетных документов, включая Национальный отчет. Кроме того, АтлантНИРО участвует в мероприятиях Комиссии по подготовке и принятию рекомендаций и резолюций, направленных на сохранение атлантических тунцов. В настоящее время ежегодный прилов «малых» тунцов траулерами России в районе Центрально-Восточной Атлантики (ЦВА) и других районах достигает 10 тыс.т.

На 24-й внеочередной сессии присутствовало более 300 делегатов из 49 стран-членов ИККАТ, 3 сотрудничающих страны, 6 межправительственных и 25 неправительственных организаций.

В составе российской делегации приняли участие О.А. Булатов, Глава делегации, Директор по научной работе ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО»; А.А. Нестеров, ведущий научный сотрудник Атлантического филиала ВНИРО («АтлантНИРО»); Ф.В. Коломейко, начальник отдела Атлантического филиала ВНИРО («АтлантНИРО»).

Делегация России совместно с делегациями других стран участвовала в рассмотрении, обсуждении и утверждении документов, регламентирующих разные направления деятельности ИККАТ. В результате были обновлены меры по сохранению запасов тунцов и сопутствующих видов обеспечивающие устойчивость тунцового промысла. На сессии приняты 15 новых Рекомендаций и 2 Резолюций определяющие работу ИККАТ.

В документах сессии отражено, что Россия в 2024 г. полностью и в установленное время выполнила все обязательства перед ИККАТ по представлению отчетных и статистических данных, а также по соблюдению мер по сохранению и управлению запасами за 2023 г.

Комитетом по выполнению мер по сохранению и управлению (COC) собраны данные по странам для определения долгосрочных приоритетов включения в стратегический план Комитета.Комиссия согласилась с необходимостью сокращения текущей нагрузки стран по представлению данных и оптимизации документов. Глава Комитета перечислил замечания по странам в рамках обязательств перед ИККАТ и были заслушаны объяснения представителей стран.

Наиболее широкое обсуждение вызвала многолетняя программа сохранения и управления группой «тропические тунцы». Было достигнуто соглашение о новом ОДУ в размере 73 011 т для большеглазого тунца. Внесены значительные корректировки в таблицу распределения квот вылова этого вида. Страны ведущие промысел большеглазого тунца разделены на три группы A, B и C , каждая из которых может рассчитывать на установленный объем вылова. Для группы стран с нестабильным годовым выловом установлена суммарная квота 6 100 т большеглазого тунца. Оценка ОДУ желтого тунца позволила оставить вылов на уровне 110 000 т. ICCAT впервые оценила состояние ресурса полосатого тунца западной части Атлантического океана, что позволило установить ОДУ до 2026 г.

На Комиссии были согласованы новые сроки по закрытию промысла с применением средств концентрирующих тунца (FAD), а также ограничение на количество используемых FAD. Меры по управлению и сохранению запасов, включая программы на 2025 г. и последующие годы, Комиссией приняты по рыбе-меч Северной Атлантики, синему и длинноперому тунцам и акулообразным (пластинчатожаберным) рыбам. Делегаты АтлантНИРО предложили присоединиться к инициативе 35 стран о полном запрете заготовки плавников акул и другим ограничениям. Россия традиционно была инициатором защиты запасов акул. Эти меры, направлены на обеспечение долгосрочного и стабильного промысла.

Работа делегации России способствовала соблюдению отечественных интересов рыбохозяйственного направления в отношении видового разнообразия и возможных объемов вылова тунца. Принятые на 24-й внеочередной сессии ИККАТ 2024 г. Рекомендации и Резолюции не препятствуют возобновлению Российского специализированного промысла тунцов в Атлантическом океане. Этот промысел был традиционным в СССР и в России до 2008 г, и осуществлялся как кошельковыми, так и ярусными судами. Итоги Сессии способствуют решению задач устойчивого управления ресурсами тунцовых.

Согласовано решение провести 29-ю очередную сессию Комиссии в ноябре 2025 г.

Примечание

Фотографии с сайта ИККАТ https://www.iccat.int/

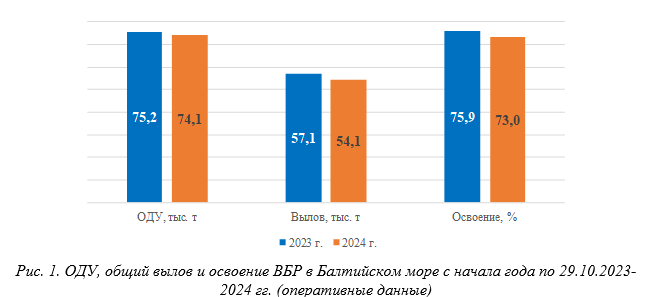

Российский рыболовный промысел в Балтийском море нацелен на такие промысловые виды водных биологических ресурсов, как треска, сельдь балтийская (салака), шпрот (килька) и камбала речная. Общий вылов в исключительной экономической зоне России и терморе 26 и 32 подрайонов Балтийского моря на текущий момент составляет 54,1 тыс. т, что на 3 тыс. т меньше, чем за аналогичный период 2023 г. В первом квартале 2024 г. вылов отечественных рыбопромышленных компаний в Балтийском море был ограничен из-за продолжительных штормовых дней, что препятствовало, в том числе, образованию промысловых скоплений рыб. Это привело к некоторому отставанию от плановых показателей освоения ОДУ уровня прошлого года. В настоящее время 70 % порог освоения ВБР уже преодолен (рисунок 1).

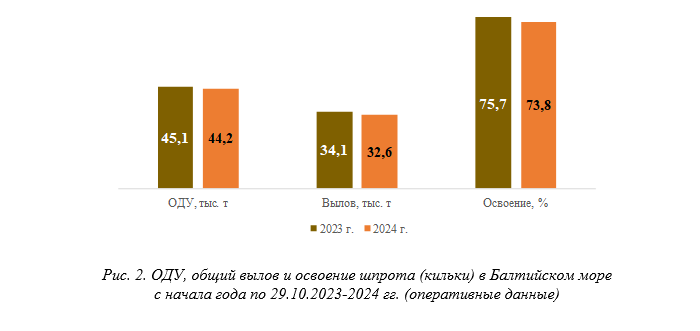

Основной вклад в общую добычу ВБР вносит шпрот. На данный период его вылов составляет 32,6 тыс. т, что на 1,5 тыс. т. меньше, чем за аналогичный период 2023 г. При этом освоение ОДУ снизилось незначительно (рисунок 2).

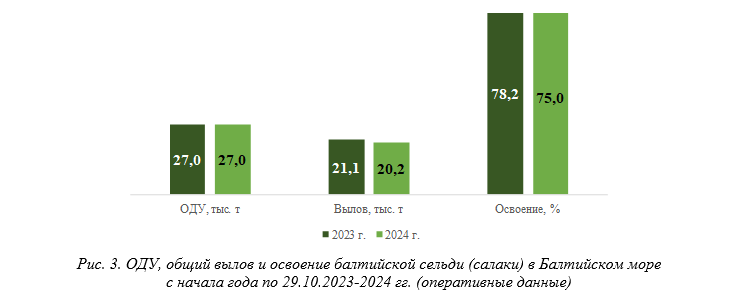

Вылов сельди составляет 20,2 тыс. т, что почти на 1 тыс. т ниже уровня аналогичного периода 2023 г. Освоение ОДУ отстаёт от 2023 г. на 3 % (рисунок 3).

Объемы добычи основных целевых видов рыб пелагического промысла в российской акватории Балтики определялись с учетом ежедневной реальной промысловой обстановки и востребованностью шпрота или сельди на рынке. По данным наблюдателей Атлантического филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») в первом квартале 2024 г. основным целевым видом пелагического промысла являлся шпрот. В этот период наблюдений работало до 27 судов. Во IIквартале улов шпрота на час траления соответствовал среднемноголетним значениям и был выше значения, например, 2022 г., в 1,5 раза. В третьем квартале, наряду с промыслом шпрота, традиционно стартовал целевой промысел сельди балтийской (салаки), продолжающийся по настоящее время. Физиологические показатели пелагических видов рыб соответствовали среднемноголетнему уровню. Однако впервые за пять лет размерный состав уловов шпрота показал, что сила годового класса 2024 г. была выше средней. Данные показатели косвенно указывают на то, что поколение 2024 г. может быть урожайным.

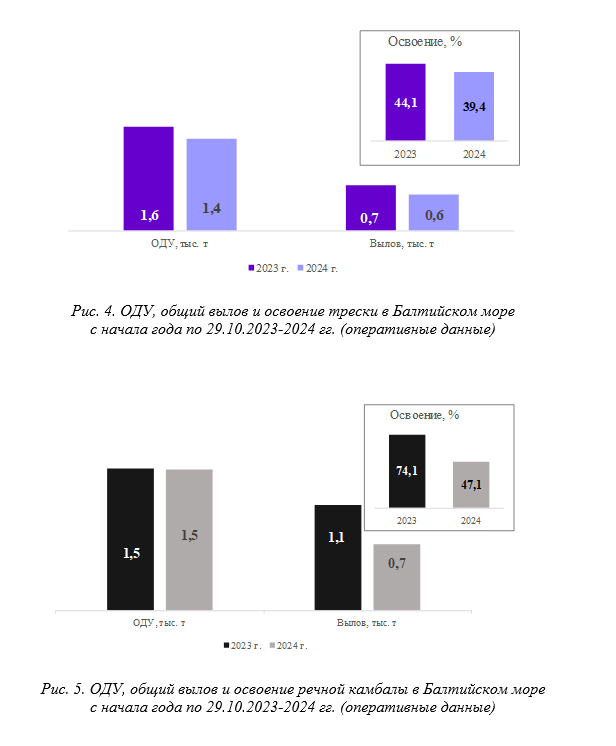

Объемы добычи трески традиционно находятся на невысоком уровне. Ее вылов составляет около 0,6 тыс. т, что несколько ниже уровня аналогичного периода 2023 г., ОДУ освоен на 40 % (рисунок 4).

Объемы добычи речной камбалы напрямую связаны с добычей трески. Снижение судосуток промысла на донных видах рыб привело к отставанию показателей вылова и освоения ОДУ речной камбалы от уровня 2023 г. На текущий момент ее вылов находится на уровне 0,7 тыс. т, освоение ОДУ – 47 % (рисунок 5).

Донный траловый лов в юго-восточной части Балтийского моря в феврале велся лишь одним судном. Данный факт свидетельствует о сохранении тенденции невыхода судов на промысел демерсальных видов рыб, а, следовательно, недоосвоении квот в 2024 году. Состояние запаса трески позволяет вести добычу на уровне ежегодно устанавливаемых минимальных объемов ее вылова. Однако многие пользователи ВБР руководствуются экономической составляющей (мелкая рыба, сложности сбыта, возможность переключиться на более рентабельный промысел шпрота и др.) и просто не ведут промысел. Во втором квартале года количество судов на промысле трески несколько увеличилось, уловы вида на час траления выросли в 2 раза в сравнении с 2023 г. Однако этого периода не хватило, чтобы достичь показателей 2023 г. Основная часть третьего квартала – традиционный запрет на добычу трески в связи с нерестом. В целом результаты исследований в ИЭЗ и территориальном море РФ в 2024 г., как и предшествующие исследования последних лет, показывают сохранение состояния популяции трески, для которого характерно доминирование зрелых мелкоразмерных особей. Дефицит кислорода в глубоководной части акватории по-прежнему является основным негативным фактором для успешной репродукции данного ресурса.

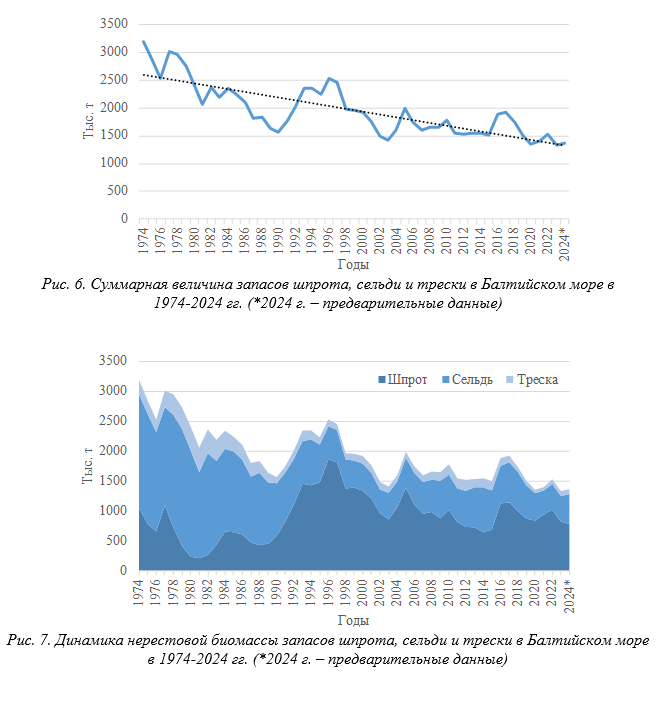

Величины запасов основных промысловых рыб Балтийского моря, являющихся трансграничными, в настоящее время находятся на исторически минимальном уровне (рисунок 6). Прямое и опосредованное влияние климата на запасы рыб Балтийского моря, наряду с интенсивной их эксплуатацией западными странами Балтии (а именно им принадлежит основная акватория моря), явились важными неблагоприятным факторами, определяющими современное состояние, размерно-весовые параметры, репродуктивную способность и динамику водных биологических ресурсов Балтийского моря. Причем такая тенденция наблюдается для всех видов ВБР (рисунок 7).

Величина запаса шпрота находится ниже среднемноголетнего значения, сельди – близка к граничному ориентиру, трески – ниже этого показателя. Запас речной камбалы находится в устойчивом состоянии.

В современных условиях изменения климата осуществление промысла в Балтике должно основываться на достижении баланса между промысловыми мощностями и сырьевой базой ВБР, доступной для российского рыболовства. Это необходимо учитывать при принятии управленческих решений и планирование промысловых нагрузок.

Освоение ОДУ по всем видам ВБР в Балтийском море в значительной степени зависит от объемов добычи в I и IV кварталах года. Основополагающими факторами завершения успешного промысла и освоения ОДУ в 2024 г. традиционно являются:

- погодные условия (наличие промысловых скоплений, возможность выхода в море);

- намерение всех пользователей осваивать квоты. На сегодняшний день уже есть компании - обладатели большой квоты - порог добычи ВБР которых приблизился или даже превысил 70 %;

- отсутствие логистических трудностей у рыбодобывающих компаний, связанных с обособленностью Калининградской области.

В Куршском и Калининградском (Вислинском) заливах Балтийского моря основными промысловыми объектами являются лещ, судак, чехонь, плотва, окунь пресноводный, прочие пресноводные виды рыб. Большую значимость имеют путинные виды – сельдь балтийская (салака) в Калининградском заливе, корюшка европейская в Куршском заливе.

Общий объем вылова салаки в Калининградском (Вислинском) заливе на 2024 г. был определен, принимая во внимание тенденцию снижения запаса, в размере 2,6 тыс. т. Промысел завершился в начале июня. Фактический вылов составил 1,7 тыс. т. или 69 % квоты. В 2023 г. вылов салаки этот показатель был на уровне 1,8 тыс. т при квоте 2,8 тыс. т, освоение 64 %.

Промысел сельди балтийской 2024 г. базировался на урожайном поколении 2019 г., остальные поколения, в том числе и 2-годовики (пополнение), заходящие в залив последними, были представлены малочисленными поколениями. Предварительно, по результатам съемок молоди данного вида, поколение 2024 г. можно оценить как неурожайное.

В целом, учитывая низкую величину и биологическое состояние родительского стада салаки, его пополнение неурожайными поколениями, вряд ли можно ожидать положительных изменений в состояния запаса сельди, нерестующей в Калининградском (Вислинском) заливе в ближайшие годы. Принимая во внимание, что залив является нерестилищем, рост промысловой нагрузки в период весенней путины может пагубно сказаться на воспроизводстве вида.

Корюшке европейской, как короткоцикловому виду, свойственны значительные колебания запаса и, соответственно, вылова. Интенсивность путины определяется заходами этого вида из Балтики, которые в последние годы характеризуются как слабые. Вылов в 2024 г. в Куршском заливе и реках его бассейна составил 28 т.

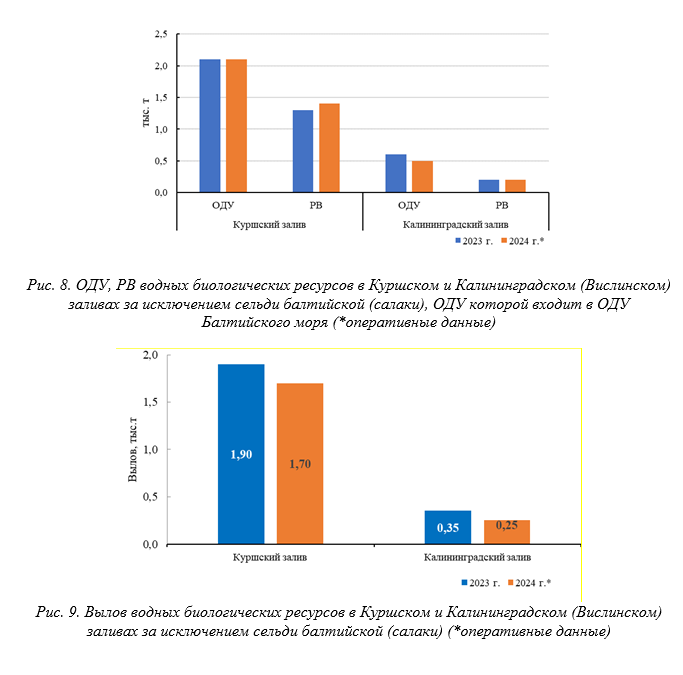

Запасы основных промысловых объектов Куршского и Калининградского (Вислинского) заливов в целом находятся в удовлетворительном состоянии, что позволяет вести их стабильный промысел (рисунок 8). Традиционно порядка 70% от вылова рыбы в заливах осуществляется в сентябре – ноябре. На текущий момент объемы вылова водных биоресурсов заливов, а также освоение их ОДУ и РВ в 2024 г. схожи с таковыми 2023 г. (рисунок 9). По данным на 31 октября суммарный вылов в заливах составил 1,95 тыс. т.

06 ноября 2024 г. завершился рейс научных наблюдателей Атлантического филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО»): старшего инженера лаборатории экологии промысловых популяций и оценки запасов А.П. Федорова и инженера отдела научно-промысловой разведки В.Л. Жолудева на борту РТМКСм «Николай Теленков» компании ООО «Магадантралфлот». С 29 апреля по 31 октября наблюдениями была охвачена акватория от 16°06' с.ш. (ИЭЗ Мавритании) до 23°35' с.ш. (АРЗ Марокко).

В период рейса выполнялся сбор данных по величине уловов, видовому составу, размерно-весовой структуре, биологическим характеристикам и среде обитания облавливаемых биоресурсов в целях получения научных материалов для прогноза общих допустимых уловов (ОДУ) и объемов возможного вылова водных биологических ресурсов на 2025-2026 гг., разработки научно обоснованных рекомендаций по регулированию и развитию российского рыболовства, осуществляемого в океанических районах, защиты интересов российского рыболовства в рамках международного сотрудничества Российской Федерации в области рыбного хозяйства.

В течение рейса было обработано 311 тралений (281 – в ИЭЗ Мавритании и 30 – в АРЗ Марокко), промерено более 163 тыс. рыб, проанализировано более 15 тыс. рыб, более 4 тыс. проб было взято для определения возраста. Ежедневно осуществлялся мониторинг гидрометеорологических условий.

Промысловая обстановка в период промысла была удовлетворительной. В период наблюдений флот работал преимущественно над шельфом по всей акватории ИЭЗ Мавритании с небольшим промысловым периодом на акватории АРЗ Марокко. Основу вылова составляли западноафриканская (62,4 %) и европейская (0,7 %) ставриды, африканская скумбрия (23,8 %), европейская сардина (4,1 %). Прилов был представлен пеламидой, ауксидами, морскими карасями и прочими тропическими видами рыб.

Началом сезонной миграции западноафриканской ставриды и африканской скумбрии в 2024 году можно считать вторую декаду мая. Рыба держалась в водах по всей акватории Мавритании как над шельфом, так и над каньонами, не образуя плотных скоплений. В основном миграция проходила в слое воды от поверхности до 100-150 м, над глубинами 150-500 м. Характер нагульной миграции африканской скумбрии сходен со ставридой. В водах Мавритании в основном наблюдалась нагульная рыба.

Западноафриканская ставрида в целом за весь период наблюдений преобладала в северной части зоны Мавритании. Африканская скумбрия первоначально в уловах появилась на севере зоны Мавритании, потом облавливалась южнее. Преобладала в уловах лишь в короткий период промысла в Марокко.

В настоящее время готовится научный отчет наблюдателей.

Полученные материалы будут использованы при оценках состояния запасов мелких пелагических рыб в Центрально-Восточной Атлантике математическими методами, а также в рамках международного сотрудничества России с прибрежными западноафриканскими странами.

СТМ «Атлантида» в Большой африканской экспедиции продолжает переход из порта Калининград в порт Конакри (Гвинейская Республика). Выход судна состоялся 5 ноября. На начальном этапе перехода судно пересекло Балтийское море и через проливы Каттегат и Скагеррак вышло в Северное море. Пройдя Северным морем и миновав пролив Па-де-Кале вышло в пролив Ла-Манш или Английский канал. После судно направилось в открытую часть Атлантического океана. 11 ноября в средних координатах 47°07' с.ш., 009°41' з.д. на траверзе северной части Бискайского залива СТМ «Атлантида» вышел из экономической зоны Европейского союза и приступил к научно-поисковым работам. С места основного базирования в Калининграде до выхода из экономической зоны Европейского союза СТМ «Атлантида» прошел более 1400 морских миль.

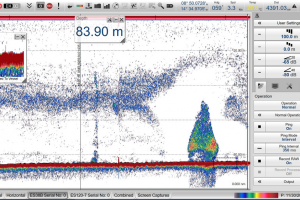

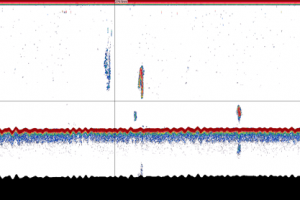

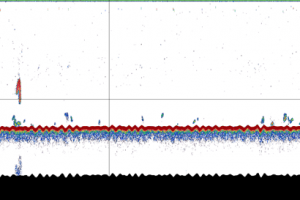

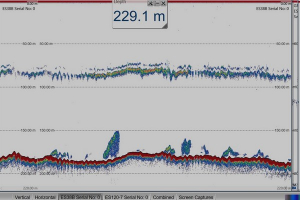

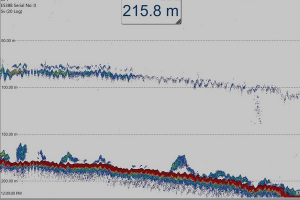

Научно-поисковые работы заключаются в постоянном проведении поисковых гидроакустических работ научным эхолотом ЕК-80 с целью обнаружения рыбных скоплений.

На переходе с первых дней выхода продолжилась подготовка судна к началу научно-исследовательских работ.

В первую очередь все службы проводили хозяйственно-бытовые работы по приведению лабораторий и жилых помещений в рабочее состояние.

В акустической части выполнялась подготовка научного эхолота ЕК-80 к ведению поисковых гидроакустических работ, проводилась установка и сборка нового комплекта рабочего компьютера и установка нового программного обеспечения на рабочем компьютере, необходимого для постобработки эхозаписей. Проверялся эхолот ЕК-80 в тестовом режиме и запись гидроакустической информации по пути следования судна для дальнейшего более детального просмотра и анализа эхозаписей.

В гидрологической части выполнена перемотка кабель троса на лебедке. Изготовлен новый концевой трос для подключения к зонду SBE. Установлено океанологическое программное обеспечение на рабочие компьютеры лаборатории. Перебраны и отремонтированы батометры. Гидрологическая служба скачивает из сети Интернет информацию о гидрометеорологических условиях на маршруте следования судна.

В гидрохимической части выполнена сортировка и расстановка по местам химических реактивов и химической посуда. Штатно установлен вытяжной шкаф.

В гидробиологической части проводится проверка и подготовка планктонных сетей к забортным работам. Выполняется окончательная сборка и подготовка основного и запасного планктоносборщиков Бонго-20 к предстоящей работе. Установлено и проверено научное оборудование (спектрофотометр, центрифуга и фильтровальная установка) для определения хлорофилла. Проверена работоспособность и подготовка к работе мидельной лебедки, стрелы лебедки и счетчика длины троса.

Экипаж готовит промысловое вооружение, лебедки и необходимо оборудование для предстоящего выполнения донных тралений.

На текущий момент судно прошло около 2000 морских миль и следует в открытой части океана на траверзе Португалии.

Завершилась 43 я сессия Научного Комитета и Комиссии по сохранению живых морских ресурсов Антарктики (АНТКОМ)

В 43-й сессии АНТКОМ приняли участие около 350 специалистов. Были представлены следующие члены Комиссии: Аргентина, Австралия, Бельгия, Бразилия, Чили, Китайская Народная Республика (Китай), Эквадор, Европейский союз (ЕС), Франция, Германия, Индия, Италия, Япония, Республика Корея (Корея), Намибия, Королевство Нидерландов (Нидерланды), Новая Зеландия, Норвегия, Российская Федерация (Россия), Польша, Южная Африка, Испания, Швеция, Украина, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (Великобритания), Соединенные Штаты Америки (США) и Уругвай. В качестве наблюдателей от Договаривающихся сторон присутствовали Перу, Канада, Финляндия. От Недоговаривающихся сторон присутствовали наблюдатели Колумбии, Республика Сингапур.

Традиционно присутствовали наблюдатели от следующих межправительственных организаций - Соглашение о сохранении альбатросов и буревестников (ACAP), Комиссия по сохранению южного синего тунца (CCSBT), Комитет по охране окружающей среды (КООС), Международный союз охраны природы и природных ресурсов (МСОП), Научный комитет по антарктическим исследованиям (СКАР), Научный комитет по океаническим исследованиям (СКОР), Соглашение о рыболовстве в южной части Индийского океана (SIOFА), Южно-Тихоокеанская региональная рыбохозяйственная организация (ЮТРРХО), Комиссия по рыбному промыслу в западной и центральной частях Тихого океана (WCPFC), а также неправительственных организаций – Ассоциация ответственных крилепромысловых компаний (АОК), Коалиция по Антарктике и Южному океану (АСОК), Коалиция законных операторов промысла клыкача (COLTO) и Oceanites Inc.

Пересмотр стратегии управления ресурсами криля в Районе 48 (Атлантическая часть Антарктики) является ключевой задачей АНТКОМ на протяжении последних лет, и предполагает первоочередное изменение подхода к управлению промыслом криля в подрайоне Антарктического полуострова (48.1). Разработка схем управления промыслом криля веется без достаточного научного обоснования, исходя из гипотезы об экосистемном воздействии промысла. Особую озабоченность вызывают позиция ряда стран, направленная на необходимость гармонизации подходов к управлению промыслом криля в Подрайоне 48.1 с предложением по установлению морского охраняемого района, охватывающего район Антарктического полуострова и южную части дуги моря Скотия (01 MPA), следствием чего являются предложения, ведущие к необоснованному ограничению промысловой деятельности в биопродуктивных районах Антарктического полуострова (снижение ОДУ в наиболее эффективные месяцы промысла криля и вытеснение промысловых судов на менее продуктивные участки, установление пространственно-закрытых зон для промысла дополнительно ограничивающих доступ флота к традиционным районам лова криля).

Норвежское судно Antarctic Endurance

Норвежское судно Antarctic Sea

Вопросы гармонизации и варианты ее реализации являлись предметом длительных дискуссий 43-ей сессии Научного Комитета и Комиссии. Российская сторона отстояла и зафиксировала свою позицию, что гармонизация управления промыслом криля и установления МОР в подрайоне 48.1 не имеют правового и научного обоснования. 43 сессия АНТКОМ не достигла консенсуса в отношении пересмотра стратегии управления промыслом криля в подрайоне Антарктического полуострова.

Продолжение экспедиционных ресурсных исследований криля, выполняемые Росрыболовством на СТМ «Атлантида» в АчА необходимо для актуализации научной аргументации, повышающей степень влияния Российской Федерации на принимаемые АНТКОМ решения по управлению ресурсами криля и регулированию его вылова исключительно на научной основе, исходя из представленных российских и зарубежных научных данных.

В соответствии с действующей мерой по сохранению МС 51-01 величина допустимого вылова криля в Районе 48 составляет 5,61 млн. т при действующем ограничении на уровне тригерного вылова в 620 тыс. т. В текущем 2024 году истек срок действия МС 51-07, устанавливающей долевое разделение тригерного вылова между подрайонами 48.1-48.4. Комиссия не достигла консенсуса в отношении пролонгации МС 51-07 и эта мера упразднена. Таким образом, в Районе 48 (Антарктическая часть Атлантики) тригерный вылов криля в 620 тыс. т может быть достигнут при любом пространственном распределении уловов между подрайонами 48.1-48.4 при олимпийской системе промысла.

Улов криля на борту ПК-6896 «Командор»

Возобновление российского промысла криля осуществлено в текущем сезоне 2024 года на судне «Командор» (АО «АКРОС»), реализуя практические рекомендации по организации промысла, разработанные АтлантНИРО. Оперативное промысловое прогнозирование и работы по технологии переработки криля на борту судна были обеспечены научными наблюдателями АтлантНИРО. Судно ПК-6896 «Командор» вело промысел криля в составе флотилии из 11 судов в районе Южных Оркнейских островов и в проливе Брансфилд, используя технологию традиционного тралового лова, и уверенно обеспечивая суточные выловы с учетом возможностей судовой переработки криля, основу которой составляла крилевая мука.

Вопросы управления ресурсами клыкача (видов Dissostichus)

43 сессия АНТКОМ утвердила величины вылова клыкача в районах, находящихся под национальной юрисдикцией (в подрайонах 48.3, 48.4, 58.5.1, 58.5.2, 58.6), и в подрайонах доступных для международного промысла, включая ярусоловы под российским флагом (подрайон 88.1 - 3199 т и подрайоне 88.2 -1384 т).

Наиболее продолжительная дискуссия состоялась в отношении управления ресурсами патагонского клыкач (D. eleginoides) в Статистическом подрайоне 48.3 (подрайон острова Южная Георгия). Российская сторона подтвердила свою позицию, что популяция D. eleginoides в Подрайоне 48.3, являющейся морской зоной Великобритании, нуждается в защите, поскольку подход к использованию запаса патагонского клыкача не обеспечивает устойчивое и рациональное использование этого морского ресурса и требует пересмотра, исходя из необходимости баланса между сохранением и рациональным использованием (Статья II Конвенции). Независимая экспертная группа по вопросам управления ресурсами клыкача, состоявшаяся в межсессионный период 2023г., не смогла опровергнуть российскую позицию. На 43 сессию АНТКОМ не было представлено научно обоснованных документов, противоречащих российской позиции по управлению промыслом клыкача в Подрайоне 48.3. Комиссия указала, что промысел клыкача в подрайоне 48.3 будет оставаться закрытым в сезон 2024/25 г., продлевая его закрытие с сезона 2021/22 г.

Объектом продолжительной дискуссии являлась ННН деятельность трех судов Великобритании (Argos Georgia, Nordic Prince и Argos Helena), которые, вели лов клыкача в закрытые сезоны 2021/22 г., 2022/23г., 2023/24 г. в закрытом Подрайоне 48.3 в нарушение Мер по сохранению АНТКОМ, что является нарушением Конвенции АНТКОМ (Статьи IX, XXI и XXII). В соответствии с позицией Российской Федерации и Аргентины Комиссия обсудила вопрос включения этих судов под флагом Великобритании в Список ННН судов, оперируя соответствующей информацией Секретариата.

Ревизия регулятивной системы промыслов клыкача в зоне Конвенции остается насущной проблемой АНТКОМ, требуя ясности в отношении статуса промыслов и ресурсных научных программ в рамках действующих Мер по сохранению АНТКОМ. Предложения по классификации промыслов и научного лова клыкача с последующим определением их статуса были представлены российской делегацией и поддержаны Комиссией, отметившей, что российские предложения позволят интенсифицировать работу Научного Комитета в этом направлении.

По-прежнему, остро вопрос классификации научного лова стоит для программы исследований ресурсов антарктического клыкача (Dissostichus mawsoni), выполняемой в Восточной Антарктике (подрайон 58.4.1) с участием семи судов из пяти стран. Здесь проблема классификации связана со стандартизацией типов ярусных порядков, используемых судами-участниками съемки. Эта программа приостановлена с сезона 2018/2019 г. по причине отсутствия ясности в отношении ее методологии и эффективности, о чем неоднократно свидетельствовала российская делегация на 37-43 сессиях АНТКОМ.

Пространственное управление. Морские охраняемые районы.

По-прежнему, под предлогом природоохранных целей (защиты биологических ресурсов и экосистем) предпринимаются целенаправленные научно-необоснованные попытки по установлению обширных районов МОР, закрывающих традиционные и потенциальные участки промысла криля и рыб в зоне АНТКОМ. Особую озабоченность вызывает ситуация с МОР региона моря Росса (МОРМУ), который существует 8 лет при отсутствии Плана исследований и мониторинга, утвержденного Комиссией, и по-прежнему, не сопровождается необходимым информационным обеспечением для регулирования его функционирования Комиссией АНТКОМ и представления отчета за первые 10 лет его существования.

Пятый год не удается достичь консенсуса Комиссии в отношении установления единого процесса создания и функционирования МОР в зоне Конвенции АНТКОМ. Состоявшиеся дискуссии свидетельствуют о согласованной позиции делегаций России и Китая в отношении ключевых аспектов установления МОР в зоне Конвенции АНТКОМ.

Дорожная карта по установлению единого процесса создания и функционирования МОР в зоне АНТКОМ была разработана и представлена в российских документах.

Принципиальные замечания и комментарии в отношении недостаточного научного обоснования предложений по установлению новых МОР (включая, обоснование природоохранных целей, задач и границ, плана исследований и мониторинга в МОР, сопровождаемого индикаторами и показателями оценки эффективности МОР, и т.д.), неоднократно озвученные Российской Федерацией и Китаем на сессиях АНТКОМ, по-прежнему, не принимаются во внимание.

Российская Федерация и Китай не дали консенсус Комиссии в отношении введения Мер по сохранению для создания новых МОР, охватывающих наиболее биопродуктивные зоны, традиционные и потенциальные участки промысла криля и рыб в зоне Конвенции, в том числе: МОР в Восточной Антарктике (подрайоны 58.4.1 и 58.4.2), МОР в районе Антарктического полуострова и Южной части дуги Скотия (подрайоны 48.1 и 48.2.), МОР в море Уэдделла.

Таким образом, делегация Российской Федерации активно участвовала в совещаниях 43-й сессии Научного Комитета и Комиссии АНТКОМ, добиваясь принятия рекомендаций и предложений по сохранению и управлению запасами биоресурсов Антарктики, регулированию их вылова исключительно на научной основе, выступая против принятия решений необоснованно ухудшающих условия для развития отечественных антарктических промыслов. Позиция российской делегации по тематике АНТКОМ отражена в решениях и рекомендациях Научного Комитета и Комиссии, зафиксированных в отчетах этих мероприятий.

Техническое задание российской делегации на 43-ю сессию Комиссии АНТКОМ выполнено в полном объеме.

Результаты 43 сессии Научного Комитета и Комиссии показывают, что защита интересов отечественного рыболовства в районах Антарктики требует проведения регулярных комплексных экспедиционных исследований на СТМ «Атлантида», увеличения количества судов на промыслах криля и клыкача выполнения научных программ на промысловых судах. Последнее будет обеспечивать материалы для научной аргументации, повышающей степень влияния Российской Федерации на принимаемые АНТКОМ решения по управлению морскими промысловыми ресурсами и регулированию его вылова исключительно на научной основе, и в целом укреплять геополитическое присутствие Российской Федерации в Антарктике.

Большая африканская экспедиция расширяется с выходом 05 ноября из порта Калининград второго судна СТМ «Атлантида». Перед выходом судна на его борту состоялось отходное собрание всех членов экипажа и научной группы под председательством заместителя директора – руководителя Атлантического филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») Константина Бандурина. В ходе собрания обсуждались планируемые виды работ и даны соответствующие указания по выполнению рейсового задания.

Таким образом в рамках Большой африканской экспедиции уже работает два судна – СТМ «Атлантниро» и СТМ «Атлантида».

Судно направляется в район Гвинейской Республики, где начнет выполнять научно-исследовательские работы по оценке биомассы демерсальных водных биологических ресурсов (ВБР) с акустическим сопровождением и изучению среды их обитания. Разрешение на проведение работ в исключительной экономической зоне Гвинейской Республики получено. На начальном этапе в конце ноября планируется заход в п. Конакри для согласования рабочей программы и принятия на борт гвинейских специалистов.

Всего в рамках первого этапа СТМ «Атлантида» Большой африканской экспедиции планируется выполнить съемки по оценке биомассы демерсальных ВБР в зонах Гвинейской Республики, Сенегала, Гвинеи-Бисау и Сьерра-Леоне, а также тралово-акустические съемки по оценке биомассы мелких пелагических рыб в районах Мавритании, Сенегала и Гвинеи-Бисау.