Проведен девятый отраслевой семинар научных наблюдателей и инспекторов для работы в зоне действия Комиссии по сохранению живых морских ресурсов Антарктики (АНТКОМ)

С 3 по 7 июня 2024 г. в Атлантическом филиале ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») состоялся девятый отраслевой семинар «Подготовка международных и национальных научных наблюдателей и инспекторов для работы в конвенционном районе АНТКОМ» (письмо зам. руководителя Федерального агентства по рыболовству, № 3801- ВС/У03 от 11.04.2024 г.)

В работе семинара участвовало 23 специалиста из филиалов ФГБНУ «ВНИРО», включая Атлантический филиал «АтлантНИРО», Азово-Черноморский филиал «АзНИИРХ», и представителей рыбопромысловых организаций.

С вступительным словом к участникам семинара обратился Кременюк Д.И., зам. начальника Управления флота, портов и международного сотрудничества Росрыболовства.

Работа семинара прошла под непосредственным курированием С.М.Касаткиной - представителя Российской Федерации в Научном Комитете АНТКОМ, нач. отдела Атлантического филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО»). На семинаре был рассмотрен широкий круг вопросов, связанных с научным наблюдением и инспекцией на промыслах криля, клыкача и крабоидов в зоне Конвенции АНТКОМ. В контексте укрепления российского научного и экономического присутствия в Антарктике внимание было уделено ключевым аспектам тематики и результатам 42-й сессии АНТКОМ (октябрь 2023 г.).

С учетом перспектив возобновления и развития отечественного промысла криля рассмотрены вопросы управления его ресурсами и состояние современного промысла. Проведено практическое занятие по биологическому анализу криля.

Возобновление российского промысла криля в Южном океане осуществлено в текущем сезоне 2023/24 г. на судне ПК-6896 «Командор» (АО «АКРОС»). На сезон промысла 2024/25 г. также подана нотификация для участия в промысле судна «Командор». Учитывая важность развития отечественного промысла криля, в семинаре принял участие Овечкин М.О., капитан - директор ПК-6896 «Командор».

Отчет о работе сертифицированных научных наблюдателей АтлантНИРО на борту БМРТ ПК-6896 «Командор» будет представлен на Ученом Совете АтлантНИРО.

В текущем сезоне 2023/24 г. был также возобновлен отечественный промысел клыкача. Представлен отчет о научном наблюдении на борту российского ярусного судна «Alpha Crux» (ООО «Водолей»), осуществлявшего ярусный лов клыкача в регионе моря Росса в текущем промысловом сезоне.

В рамках круглого стола «Российские антарктические промыслы и научное наблюдение в зоне действия Конвенции АНТКОМ» состоялась дискуссия по актуальным вопросам организации эффективной системы научного наблюдения и сопровождения отечественных антарктических промыслов.

Сертификаты на право быть национальным и международным научным наблюдателем на судах, участвующих в антарктических промыслах в сезон 2024/25 г. в зоне действия Конвенции АНТКОМ, получили 14 специалистов.

Сертификат на право инспектировать суда, ведущие промысел в зоне Конвенции АНТКОМ, получили 2 специалиста.

Закрывая семинар, Бандурин К.В., заместитель директора - руководитель Атлантического филиала «АтлантНИРО», подчеркнул важность проведенного мероприятия, способствующего заинтересованности России в сохранении и расширении отечественных промыслов и рыбохозяйственных исследований в зоне Конвенции, и поблагодарил участников семинара за активную и плодотворную работу. Было отмечено, что наряду с работой российских рыбопромысловых судов на антарктических промыслах участие отечественных специалистов в Системе научного наблюдения АНТКОМ и Инспекционной системе АНТКОМ является важнейшей составляющей присутствия России в водах Антарктики.

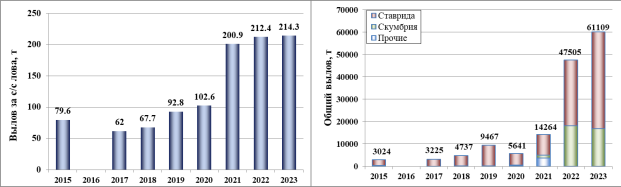

Основной объект в этом исторически традиционном районе отечественного промысла – перуанская ставрида. Оценка состояния запаса ставриды в настоящее время проводится Научным Комитетом международной организации по управлению рыболовством, в основном с использованием методов математического моделирования, в этой работе участвуют и российские ученые. По данным Научного Комитета в последние годы после периода спада происходит восстановление запаса ставриды, он находится существенно выше биологически безопасного уровня. Соответственно, год от года увеличивается величина возможного вылова ставриды, рекомендуемая Научным Комитетом и величина квоты вылова, выделяемая Российской Федерации. Начиная с 2015 г. промысел ставриды в Южной части Тихого океана ежегодно ведут от одного до трех российских траулеров. Научные данные согласуются с результатами промысла – в 2021- 2023 гг. постоянно происходил рост производительности лова и общего российского вылова пелагических рыб (ставриды и скумбрии). В 2022 г. впервые с начала регулирования промысла российская квота на вылов ставриды была освоена в полном объеме. В 2023 г. полностью была освоена квота на вылов ставриды 34 тыс.т, также дополнительный объем 10 тыс. т, переданный Китаем. Общий российский вылов ставриды в 2023 г. составил около 44 тыс.т, кроме того, в качестве прилова добыто 17 тыс. т скумбрии.

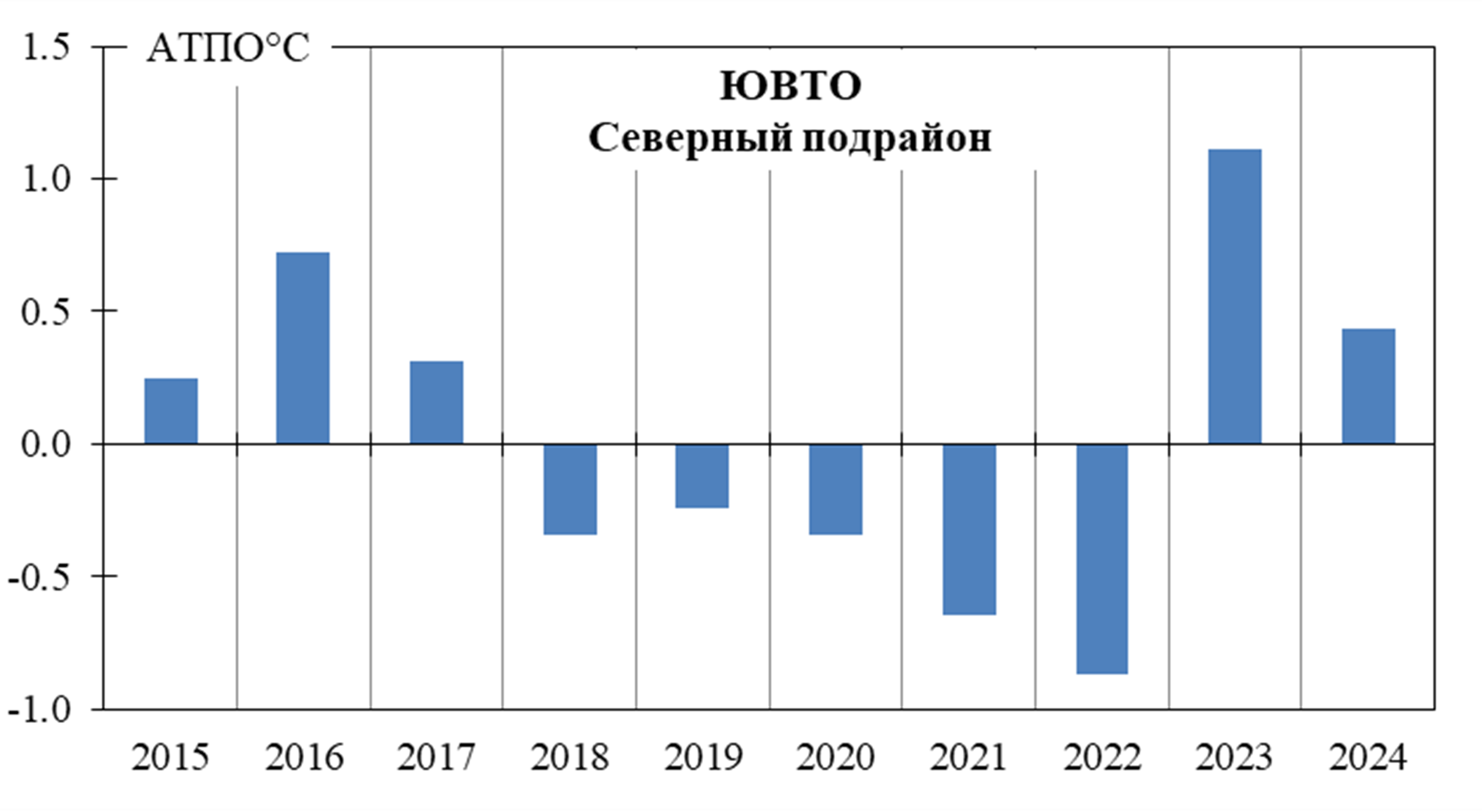

Среднегодовые аномалии температуры поверхности океана в Северном подрайоне Южной части Тихого океана (2024 г. – первый квартал)

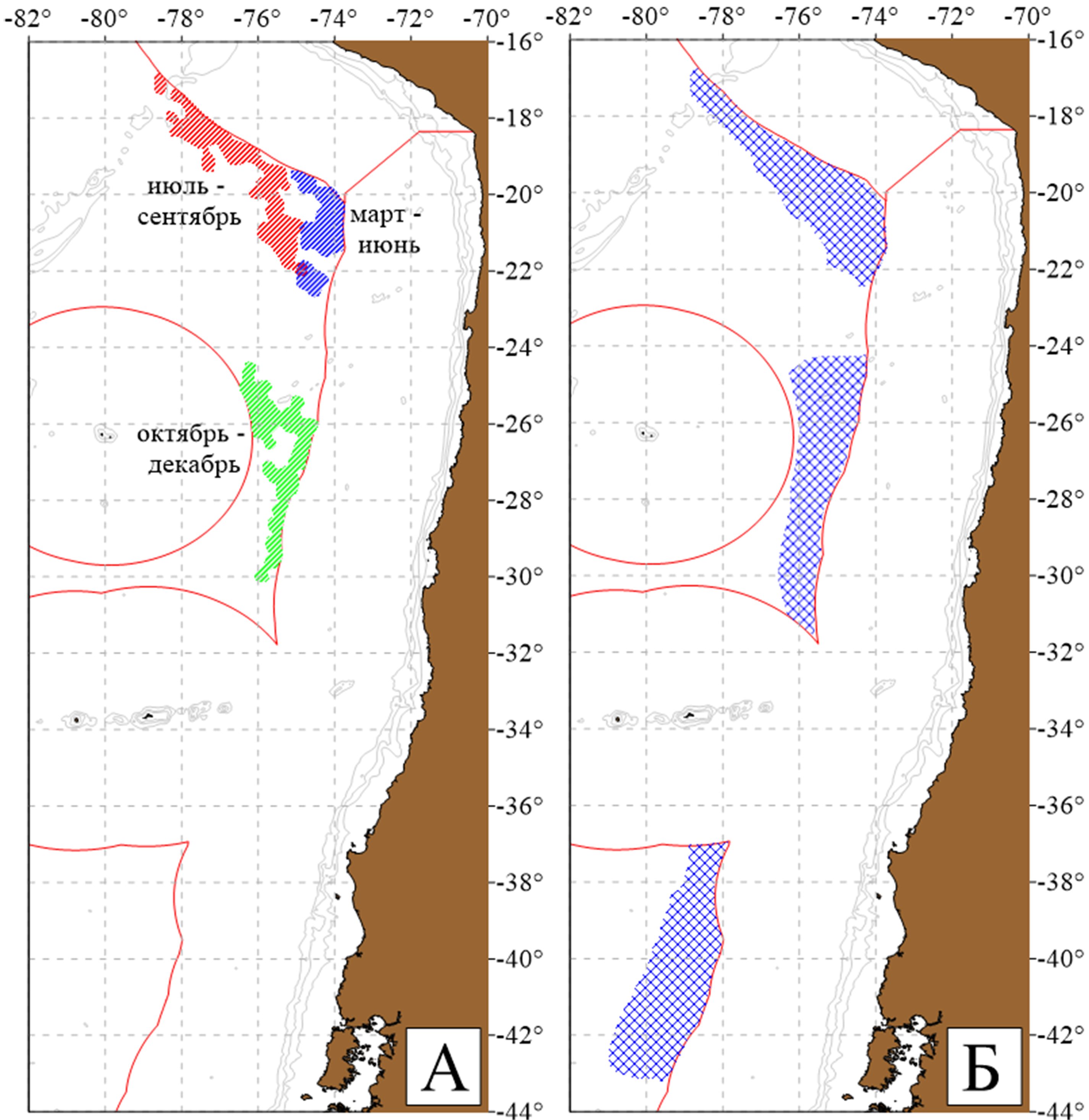

Особенностью промысла в 2021-2023 гг. было его ведение только в Северном и Центральном подрайонах вблизи исключительных экономических зон Перу и Чили. Такое распределение промысла обусловливает его значительную зависимость от условий среды. Благоприятными являются условия с пониженным температурным фоном, при этом происходит вынос холодных вод со стороны зон Перу и Чили в океаническую часть. Именно к зонам выноса холодных вод чаще всего приурочены промысловые скоплении ставриды. В годы потепления вод (характерное для Южной части Тихого океана явление Эль-Ниньо) скопления могут не распространяться за пределы зон прибрежных государств, такая ситуация наблюдалась в период советского промысла в 1983 и 1987 годах. В 2023 г. температурный фон в Северном подрайоне был существенно повышен, величина положительных аномалий температуры поверхности океана были близки к таковым в периоды Эль-Ниньо. Несмотря на это скопления ставриды и скумбрии в открытой части района позволяли судам вести эффективный промысел с марта по декабрь, с непродолжительным спадом в апреле. Такая необычная ситуация может быть объяснена высокой биомассой ставриды, обусловливающей широкое распространение скоплений даже при неблагоприятных океанологических условиях, и позволяла рассчитывать на дальнейшее развитие промысла и считать Южную часть Тихого океана перспективным районом российского рыболовства. Российская квота на вылов ставриды увеличена с 34 тыс.т в 2023 г. до 40 тыс. т в 2024 г.

Среднегодовая производительность лова российских судов и общий вылов российских судов на пелагическом промысле в Южной части Тихого океана

Однако в текущем, 2024 г. благоприятного развития промысловой ситуации пока не произошло. Первое судно – российский траулер «Адмирал Шабалин» приступило к поиску в начале марта, в дальнейшем к нему присоединились еще один российский траулер «Майронис» и два крупных траулера Евросоюза. В течение марта – апреля и в начале мая четыре судна обследовали обширную акваторию в Северном, Центральном и Южном подрайонах, промысловых скоплений пелагических рыб обнаружено не было. При этом влияние Эль-Ниньо постепенно ослабевало, положительные аномалии температуры поверхности океана значительно уменьшились по сравнению с 2023 г.

Распределение российского промысла в Южной части Тихого океана в 2023 г. (А) и акватория, обследованная судами России и ЕС в марте – апреле 2024 г. (Б)

Выявить причины такого неожиданного осложнения промысловой ситуации затруднительно. Можно предположить, что воздействие явления Эль-Ниньо имеет «отложенный» характер и продолжает негативно влиять на распределение скоплений в последующем году. В пользу такого предположения говорит ситуация после сильных Эль-Ниньо 1983 и 1987 гг. – в последующие годы восстановление обстановки происходило медленно. Кроме того, в годы советского промысла в Северном и Центральном подрайонах он имел сезонный характер – чаще всего проходил с июня – июля до октября – ноября. Это дает основание рассчитывать на то, что с наступлением оптимального периода промысла формирование скоплений ставриды и скумбрии за пределами зон прибрежных стран все-таки может произойти.

Российские траулеры «Адмирал Шабалин» и «Майронис»

ведущие промысел в Южной части Тихого океана

Осложнение промысловой ситуации в Южной части Тихого океана свидетельствует о целесообразности и актуальности проведения экспедиционных исследований в этом районе. Получение достоверных данных о распределении ставриды и других пелагических рыб, выполнение прямых оценок биомассы скоплений будет способствовать выработке научно-обоснованных рекомендаций российским судовладельцам по наиболее рациональному ведению промысла в перспективном районе.

Основные виды промысла:

ставрида скумбрия

Потенциальный объект лова

кальмар

Антарктический криль – крупнейший источник животного белка морского происхождения, является ценнейшим сырьем в пищевой промышленности, биотехнологии, фармакологии. По сочетанию потенциала вылова и потребительских свойств антарктический криль является крупнейшим и самым перспективным биоресурсом Мирового океана.

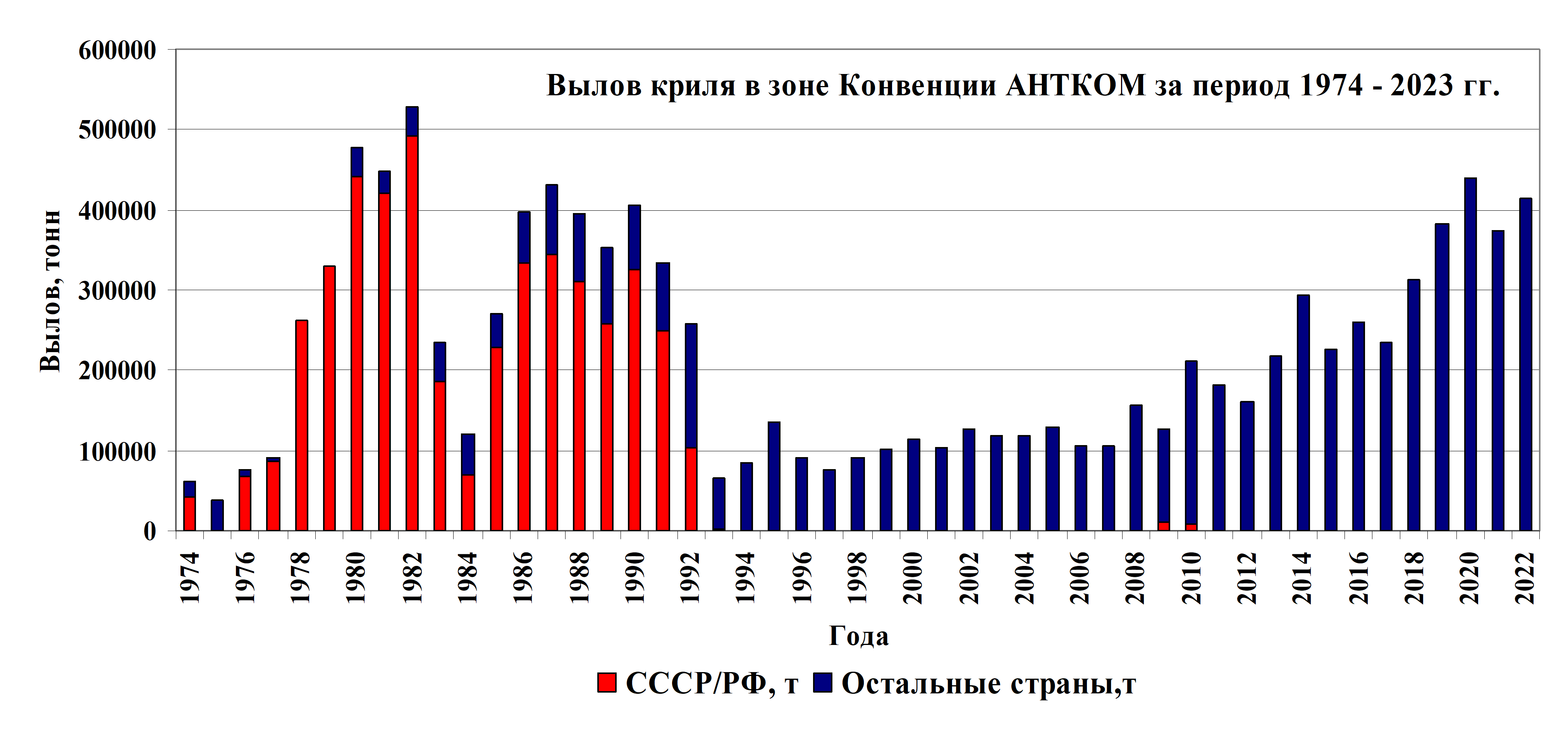

Приоритет в открытии и освоении ресурсов антарктического криля принадлежит отечественным ученым и рыбакам. Комплексные экспедиционные работы по изучению и освоению ресурсов антарктического криля были начаты СССР в начале 60-х годов и с 1971 г. начался отечественный промысел криля. Остальные страны присоединились позже. Исторический промысел велся в Антарктической части Атлантики (АчА) и Антарктической части Индийского океана (АЧИО). Рекордный вылов криля вылов в Южном океане в 528,7 тыс. т был достигнут в 1982 г., причем вылов СССР составил 93 % (491,7 тыс. т).

Отечественный промысел криля в зоне Конвенции не велся с 1992 года и эпизодически возобновлялся в 2009-2010 гг в небольших масштабах в АчА.

С начала 90-х годов мировой промысел криля сосредоточен в АчА. Здесь, вблизи приостровных систем Антарктического полуострова, Южных Оркнейских островов и о. Южная Георгия формируются биопродуктивные зоны, где создаются крайне благоприятные условия для концентрирования криля и располагаются традиционные участки его современного промысла, характеризующиеся наибольшей плотностью биомассы криля в Южном океане. Этому способствуют гидродинамические особенности подрайонов, включая наличие огибных течений в сочетании с топогенными факторами.

Устойчивый рост годового вылова криля в АчА наблюдается с 2008 года и связан с развитием норвежского и китайского промысла. Вылов криля в 460 тыс. т, полученный в сезон 2020 года, является максимальным ежегодным выловом, достигнутым за период 1990–2023 гг. В прошедшем сезоне 2023 года общий вылов криля в АчА составил 423 тыс. т.

Основными участниками современного промысла являются Корея, Китай, Норвегия, Украина и Чили. Япония прекратила промысел с 2013 года. Ежегодно в промысле участвуют до от 11 до 14 судов (Норвегия – до 4-х судов, Корея – 3 судна, Украина – 1 судно, Чили – 1 судно, Китай до 5 судов). За период с 2011 по 2023 год вылов Норвегии составил около 69% от суммарного вылова в 3,88 млн.т, достигнутого всеми судами в АчА. На долю Китая приходится 14% суммарного вылова, на долю Республика Корея -13%.

Высокие выловы Норвегия достигает использованием технологии непрерывного лова, обеспечивая возможность подавать криль на борт судна без поднятия трала на борт путем непрерывной откачки улова из тралового мешка. Технология непрерывного лова реализуется на основе одновременной буксировки двух однотипных тралов. Норвегия делает ставку на высокие выловы и большие объемы высокотехнологичной переработки сырья в береговых условиях.

Два новых китайских судна «SHEN LAN» и «FU XING HAI» также осваивают технологию непрерывного лова.

Российское судно БМРТ ПК-6896 «Командор»

Остальные суда, участвующие в промысле криля, реализуют технологию традиционного тралового лова и используют кормовую схему тралений.

Дислокация промысловых судов, ведущих лов криля в АчА, не зависит от используемой технологии тралового лова с возможностью вести лов до 7-10 месяцев в году, обеспечивая необходимые выловы с учетом требований и возможностей судовой и береговой переработки криля. Показатели промысла значительно варьируют между судами и национальными флотилиями. Однако, в целом, суда разных стран ведут промысел по потребности, имея суточный вылов 150-350 т при традиционной технологии тралового лова и до 1000 т на норвежских судах, реализующих технологию непрерывного лова (Бандурин и Касаткина, Рыбное хозяйство. 2023. №1).

Китайское судно для промысла криля «FU XING HAI»

В текущем сезоне, с марта 2024 года, российское судно БМРТ ПК-6896 «Командор» (АО «АКРОС») участвует в промысле криля в АчА (подрайон Южных Оркнейских островов и подрайон Антарктического полуострова) в составе флотилии из 11 судов стран-членов АНТКОМ. Судно «Командор» уверенно ведет лов криля, обеспечивая суточные выловы в соответствии с потребностями судовой переработки криля. Научные наблюдатели Атлантического филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО»), находящиеся на борту БМРТ «Командор», выполняют широкий круг задач в соответствии с рейсовым заданием, обеспечивая научное сопровождение промысла.

Результаты экспедиционных исследований в АчА, проведенных в 69-м рейсе СТМ “Атлантида” (ноябрь 2019-май 2020 г.) обоснованно свидетельствуют, что состояние ресурсов криля и закономерности пространственно-временной изменчивости его распределения позволяют организовать эффективный отечественный промысел, наращивая его промысловые мощности.

Развитие отечественного промысла не сдерживается правовыми возможностями российского промысла, принимая во внимание отсутствие каких-либо ограничений по количеству представляемых заявок на участие судов в промысле криля при действующей олимпийской системе лова в рамках установленных величин допустимого вылова.

В настоящее время общий допустимый вылов в АчА составляет 5,61 млн.т при действующем ограничении на пороговом уровне в 620 тыс.т. Фактический ежегодный вылов криля составляет менее 8% от его общего допустимого вылова и около 0,7 % от предэксплуатационной биомассы криля в данном регионе, которая оценивается в 60,1 млн т.

Ключевой и насущной задачей Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ) является ревизия стратегии управления промыслом криля в АчА, реализуя предохранительный подход. Этот подход учитывает жизненно важную роль криля как ключевого вида в экосистеме Антарктики, а также неопределенности, связанные с изменениями окружающей среды. Однако, разработка стратегии управления промыслом в АчА ведется, исходя из научно-необоснованной гипотезы о воздействии промысла на ресурсы криля и зависимые виды (пингвины и другие морские птицы, млекопитающие, питающиеся крилем) при остром недостатке актуализированной информации для разработки гипотезы о структуре запаса криля в АчА, данных о пространственно-временных закономерностях распределения криля и его популяционных характеристиках, состоянии популяций зависимых хищников.

АНТКОМ взаимодействует с Научным Комитетом по антарктическим исследования (СКАР) по вопросам исследований состояния ресурсов криля, участвуя в семинарах его экспертной группы по крилю (the SCAR Krill Expert Group, далее SKEG).

Очередной семинар SKEG состоялся в апреле 2024 г.

Семинар экспертной группы по крилю SKEG проводился в формате видеоконференции в период с 8 по 12 апреля 2024 года с целью обсуждения вопросов, связанных с разработкой гипотезы о формировании запаса криля в АчА, прежде всего, подрайоне Антарктического полуострова.

В семинаре приняли участие 57 специалистов из стран-членов SCAR и АНТКОМ, Также в семинаре приняли участие специалисты Секретариата АНТКОМ. Российскую Федерацию представляла Касаткина С.М., нач. отдела Атлантического филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО»), представитель Российской Федерации в Научном Комитете АНТКОМ.

Вопросы, связанные с разработкой гипотезы о формировании запаса криля в Районе 48 были рассмотрены в контексте содействия Научному Комитету АНТКОМ в ревизии схем управления промыслом криля. Объектом обсуждения являлись такие аспекты как: существующие представления о формировании запаса криля в АчА; программа АНТКОМ по экосистемному мониторингу; климатические изменения и их учет при разработке гипотезы о формировании запаса криля; перенос криля течением; криль в диете морских котиков и пингвинов; пространственное перекрытие районов промысла и встречаемости морских птиц и млекопитающих, питающихся крилем.

Следует отметить такой результат семинара как признание важности учета переноса криля для разработки гипотезы запаса криля в АчА.

Широкий ряд вопросов, связанных с формированием информационного обеспечения для разработки гипотезы о запасе криля в АчА, не являлся объектом дискуссий, в том числе, вопросы методологии сбора и обработки данных, качество и фрагментарность имеющихся данных и др. Вместе с тем, подразумевается, что разработка гипотезы запаса криля в АчА будет базироваться на доступных имеющихся данных, сопровождаясь мониторингом с борта промысловых судов, и данными CEMP.

В соответствии с позицией российской стороны разработка гипотезы о формировании запаса криля в АчА требует комплексных стандартизированных экспедиционных исследований для получения данных о состоянии запаса и распределении антарктического криля в зависимости от условий окружающей среды, в том числе, структуры и динамики вод с оценкой показателей переноса биомассы криля, состояния первичной продукции, концентрации фотосинтетических пигментов (хлорофилла «а»), фито-, зоо-, ихтиопланктона, регулярных наблюдений за распределением и численностью морских птиц и млекопитающих (котики, китообразные). Такие исследований впервые за последние двадцать лет были выполнены Российской Федерацией в 69 рейсе СТМ «Атлантида» в Антарктической части Атлантики, представив актуализированные данные для решения комплекса задач по управлению ресурсами криля, и требуют продолжения со стороны членов АНКОМ и SCAR.

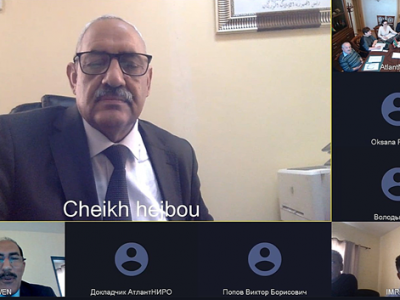

Встреча экспертов по обсуждению исследований России и Мавритании в ходе Большой африканской экспедиции

26 апреля 2024 г. в Атлантическом филиале ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») в формате видеоконференцсвязи состоялась встреча экспертов АтлантНИРО и Мавританского института океанографических исследований и рыболовства (IMROP) с целью согласования программы совместных исследований в водах Мавритании в ходе планируемой Большой африканской экспедиции в 2024-2025 гг.

Текущая встреча руководителей научно-исследовательских учреждений и экспертов проходила в рамках Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Исламской Республики Мавритании о сотрудничестве в области морского рыболовства и рыбного хозяйства от 12 мая 2003 г. Российскую делегацию возглавлял заместитель директора – руководитель АтлантНИРО Константин Викторович Бандурин. Мавританскую делегацию представлял генеральный директор IMROP Мохаммед Эль Хафед Эживен.

Российские и мавританские ученые детально обсудили задачи предстоящих совместных научно-исследовательских работ в рамках Большой африканской экспедиции, планируемые районы исследований, предварительные сроки и этапы экспедиционных работ. Основные задачи планируемых научно-исследовательских работ в прибрежных водах Мавритании включают:

1. Выполнение учетной донной съемки для оценки биомассы демерсальных водных биоресурсов.

2. Выполнение учетной траловой съемки для оценки индексов пополнения основных эксплуатируемых популяций мелких пелагических видов рыб.

3. Выполнение тралово-акустической съемки для оценки биомассы и численности эксплуатируемых пелагических видов рыб.

4. Сбор данных для изучения биологических характеристик и размерно-возрастного состава пелагических видов рыб.

5. Выполнение комплекса работ для изучения гидрометеорологических, океанологических и гидрохимических условий формирования повышенной биопродуктивности вод в районах работ.

6. Сбор проб для изучения качественного и количественного видового состава фито, зоо-, ихтиопланктона.

7. Осуществление акустического сопровождения донной съемки и съемки пополнения в виде систематической регистрации акустического индекса «NASC» (относительных значений плотности, м2/миля2).

По результатам проведенной встречи достигнуты договоренности о продолжении рабочих консультаций ученых России и Мавритании для дальнейшего согласования технических параметров планируемой программы совместных международных исследований в прибрежных морских водах Северо-Западной Африки в 2024-2025 гг.

Мавританская сторона поприветствовала экспедиционные работы на российском научно-исследовательском судне в исключительной экономической зоне Мавритании.

24 апреля 2024 г. Атлантический филиал ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») провел I (региональный) этап Первенства ФГБНУ «ВНИРО» по любительской рыбалке «РЫБАЧИМ ПО НАУКЕ».

Соревнования проходили на карповых озерах в пригороде г. Калининграда. По установленным правилам разрешалось использовать для лова не более двух удочек (фидера) с одним крючком, время лова ограничивалось 1,5 часами, добыча рыбы осуществлялась по принципу «поймал-отпусти». В мероприятии приняли участие 13 сотрудников института. Контроль за соблюдением правил и определение победителей выполняла судейская бригада, состоящая из главного судьи, специалиста по взвешиванию и промерам и двух контролеров.

По результатам соревнований были определены победители в номинациях «Самый большой улов», «Самый длинный хвост», «Самый короткий хвост» и «Коллекционер хвостов»!

Безусловным победителем I этапа соревнований «Рыбачим по науке» стал главный механик отдела морских экспедиций «АтлантНИРО» - Лукьяненков Валерий Владимирович, его улов составил 3038 г, три карпа длиной 40, 41 и 42 см.

Все участники соревнований были отмечены грамотами, получили заряд бодрости, веселья, отличного настроения!

Несколькими днями ранее на площадке АтлантНИРО было проведено совещание с приглашением рыбаков-любителей, представителей теруправления и Правительства Калининградской области, в ходе которого специалисты филиала презентовали мобильное приложение «ТОЧКА КЛЕВА», разработанное ФГБНУ «ВНИРО». Данный продукт вызвал большую заинтересованность присутствующих, было принято решение разместить промоверсию указанного приложения на сайтах «АтлантНИРО», Западно-Балтийского ТУ, Правительства Калининградской области.

Встреча экспертов России и Сенегала по обсуждению исследований в ходе Большой африканской экспедиции

25 апреля 2024 г. в Атлантическом филиале ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») в формате видеоконференцсвязи состоялась встреча экспертов АтлантНИРО и Сенегальского Центра океанографических исследований Дакар - Тьяруа (CRODT) с целью согласования программы совместных исследований в водах Сенегала в ходе планируемой Большой африканской экспедиции в 2024-2025 гг.

Встреча экспертов проходила в рамках Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Сенегал о сотрудничестве в области рыболовства, подписанного 8 февраля 2011 г. в Москве.

Российскую делегацию возглавлял заместитель директора – руководитель АтлантНИРО Константин Викторович Бандурин. Сенегальскую делегацию представлял Хамет Дьяо Дьядью, заместитель директора CRODT.

Российские и сенегальские ученые обсудили задачи предстоящих совместных научно-исследовательских работ, планируемые районы исследований, предварительные сроки и этапы экспедиционных работ. Основные задачи научно-исследовательских работ включают:

1. Выполнение учетной траловой съемки для оценки биомассы демерсальных водных биологических ресурсов.

2. Выполнение тралово-акустической съемки для оценки биомассы и численности мелких пелагических видов рыб.

3. Сбор данных для изучения биологических характеристик и размерно-возрастного состава демерсальных и пелагических видов рыб и беспозвоночных.

4. Выполнение комплекса работ для изучения гидрометеорологических, океанологических и гидрохимических условий формирования зон повышенной биопродуктивности вод в районах работ.

5. Сбор проб для изучения качественного и количественного видового состава фито-, зоо-, ихтиопланктона.

6. Осуществление акустического сопровождения траловой съемки демерсальных видов в виде систематической регистрации акустического индекса «NASC» (относительных значений плотности, м2/миля2).

Среди обсужденных на встрече тем особенно детально затрагивались вопросы выполнения учетной траловой съемки для оценки биомассы донных океанических водных биоресурсов Сенегала, учетной тралово-акустической съемки для оценки биомассы мелких пелагических рыб, обсуждались предстоящие комплексные океанологические и гидробиологические исследования.

По результатам проведенной встречи достигнуты договоренности о продолжении рабочих консультаций ученых России и Сенегала для согласования технических параметров планируемой программы совместных международных исследований в прибрежных морских водах Северо-Западной Африки в 2024-2025 гг.

О проведении девятого отраслевого семинара «Подготовка международных и национальных научных наблюдателей, и инспекторов для работы в конвенционном районе АНТКОМ»

С 3 по 7 июня 2024 г. в Атлантическом филиале ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») будет проводиться девятый отраслевой семинар «Подготовка международных и национальных научных наблюдателей и инспекторов для работы в конвенционном районе АНТКОМ» (письмо Зам. руководителя Росрыболовства № 3801- ВС/У03 от 11.04.2024 г.).

Программа отраслевого семинара традиционно включает блок «Подготовка национальных и международных наблюдателей на антарктических промыслах» и блок «Подготовка инспекторов для работы на антарктических промыслах». Каждый из указанных блоков формируется в соответствии с основными задачами и обязанностями научных наблюдателей и инспекторов, уделяя особое внимание обзору и анализу изменений, внесенных Научным Комитетом и Комиссией АНТКОМ в СМНН и инспекционную систему за отчетный период.

Неотъемлемой частью отраслевых семинаров является обсуждение отчетов российских научных наблюдателей, принимавших участие в антарктических промыслах за отчетный период. В сезон 2024 года российские научные наблюдатели в статусе национальных наблюдателей принимали участие в промыслах клыкача и криля на российских судах. Отчеты этих научных наблюдателей будут представлены.

С учетом перспектив развития отечественного промысла криля и клыкача особое внимание будет уделено практическим аспектам научного наблюдения и мерам по сохранению на промыслах криля и клыкача, а также состоянию промыслов, дополнительным задачам для национальных научных наблюдателей, работающих на судах под флагом Российской Федерации.

Традиционно будет представлен обзор замечаний, полученных при инспекторских проверках судов-участников антарктических промыслов в зоне Конвенции за последние промысловые сезоны.

Каждый блок завершается тестированием, по итогам которого выдаются сертификаты утвержденного образца (на русском и английском языках) в соответствии с требованиями и форматами АНТКОМ.

В программе семинара проведение круглого стола «Российские антарктические промыслы и научное наблюдение в зоне действия Конвенции АНТКОМ».

Для участия в семинаре приглашаются специалисты из ФГБНУ «ВНИРО» и его филиалов и рыбопромысловых организаций, подведомственных Росрыболовству.

Семинар состоится в г. Калининграде, по адресу ул. Дм. Донского 5, АтлантНИРО.

Просьба зарегистрироваться для участия в семинаре до 29 мая 2024 года.

Контактными лицами в Атлантическом филиале ФГБНУ ВНИРО» («АтлантНИРО») являются С.М. Касаткина, нач. отдела (тел. +7(4012)-925476), Д.А. Козлов, ученый секретарь (тел. +7 (4012)-925339).

Состоялись общественные обсуждения материалов общих допустимых уловов водных биологических ресурсов в Балтийском море и его заливах на 2025 г. (с оценкой воздействия на окружающую среду)

8 апреля текущего года на площадке Атлантического филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») состоялись общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) по документации «Материалы общего допустимого улова в районе добычи (вылова) водных биологических ресурсов во внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации и Каспийском море на 2025 г. (с оценкой воздействия на окружающую среду). Часть 1. Рыбы морей европейской части России».

Организатором общественных (публичных) слушаний являлась Администрация муниципального образования «Полесский городской округ» совместно с Западно-Балтийским территориальным управлением Росрыболовства и Атлантическим филиалом ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО»).

В мероприятии приняли участие более 50 человек, в том числе жители Калининградской области, сотрудники Атлантического филиала ФГБНУ «ВНИРО», представители Западно-Балтийского территориального управления Росрыболовства, Правительства региона, Пограничного управления ФСБ Росси, студенты ФГБОУ ВО «КГТУ».

Информация о проведении общественных слушаний была доведена до сведения общественности через следующие средства массовой информации:

- на федеральном уровне – на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор);

- на региональном уровне – на официальном сайте региональной (Северо-Западной) Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), а также на официальном сайте агентства по рыболовству Калининградской области;

- на муниципальном уровне – на официальных сайтах администрации г. Калининграда и муниципальных образований Калининградской области (Светловского, Славского, Пионерского, Зеленоградского, Мамоновского, Балтийского и др.).

Атлантическим филиалом ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») были представлены материалы общего допустимого улова в Балтийском море, Куршском и Калининградском (Вислинском) заливах на 2025 г.

Отмечено, что величина запаса восточно-балтийской трески находится на исторически минимальном уровне. Складывающиеся в последние годы гидрологические условия Балтийского моря лимитируют нерестовый объем вод для трески.

Параметры запасов сельди балтийской (салаки) и шпрота (кильки) в Балтийском море находятся в биологически безопасных пределах и в состоянии полной репродуктивной способности, однако имеют тенденцию к небольшому снижению.

Промысловые запасы камбалы речной и атлантического лосося существенных изменений за последнее время не претерпели.

В Куршском и Калининградском (Вислинском) заливах состояние запасов основных промысловых объектов (лещ, судак, чехонь, плотва) оценивается как удовлетворительное. Биологические характеристики гидробионтов находятся на среднемноголетнем уровне. Прогнозные объемы ОДУ водных биоресурсов на 2025 г. для большинства ресурсов соответствуют таковым предшествующих лет, что позволит осуществлять стабильное рыболовство в водоемах.

Особое внимание было уделено оценке воздействия промысла на окружающую среду.В соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России) № 999 от 01.12.2020 г. для каждого запаса ВБР проведена оценка воздействия промысла на окружающую среду.

Водные биологические ресурсы (ВБР) Балтийского моря и заливов всегда были востребованы рыбопромышленным комплексом и имели большое значение для социально-экономического благосостояния населения Калининградской области и России в целом. В настоящее время рыболовство в районе добычи осуществляется в соответствии с «Правилами рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна», которые регламентируют применение различных типов орудий лова, сроки запрета, установление минимальной промысловой длины рыб и прочие условия рыболовства.

Предполагаемые к изъятию объёмы ВБР в Балтийском море, Куршском и Калининградском (Вислинском) заливах на 2025 г. позволят обеспечить экономическую стабильность, эффективность и экологическую безопасность рыбодобывающей деятельности.

С материалами ОДУ до 18 апреля текущего года также можно ознакомиться на сайте Атлантического филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО»).

Участники общественных слушаний одобрили представленные материалы. По результатам мероприятия подготовлен протокол, который будет направлен в ФГБНУ «ВНИРО» и далее, в соответствии с установленной законодательством процедурой, приложен к документации для прохождения Государственной экологической экспертизы разработанных прогнозов ОДУ.

В первые послевоенные годы Правительством СССР было принято решение о создании в Калининградской области рыбохозяйственного комплекса. Принимая это решение руководство страны исходило из того, что Калининградская область имеет хорошую портовую инфраструктуру, примыкает к незамерзающему району Балтики и расположена в сравнительной близости к районам промысла. Но для создания развитого рыбного хозяйства морской направленности необходима была рыбохозяйственная наука.

В ноябре 1948 г. вышло Постановление Совета Министров СССР «О мероприятиях по развитию и укреплению рыбной промышленности Калининградской области в 1949-1950 годах», которым Министерству рыбной промышленности западных регионов СССР предписывалось создать в г. Калининграде Балтийский филиал ВНИРО. 28 марта 1949 г. приказом по Министерству рыбной промышленности СССР был назначен первый директор Балтийского филиала – В.А. Мурин, в апреле 1949 г. утверждено штатное расписание, и филиал начал функционировать.

В 1950-е годы бурно развивалось отечественное рыболовство в Балтийском море и в Северной Атлантике. Это было время, предшествующее быстрому выходу советских рыболовных судов во все районы Атлантики, включая тропические и антарктические воды. В 1956 г. Балтийский филиал ВНИРО был преобразован в самостоятельный рыбохозяйственный научный центр – Балтийский научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства и океанографии (БалтНИРО). В 1962 г. БалтНИРО был переименован в АтлантНИРО, который превратился в крупный центр комплексного научно-технического обеспечения отечественного рыболовства в Атлантике. По всем основным промысловым районам, а их насчитывалось около десятка, сотрудниками АтлантНИРО разрабатывались промысловые пособия, прогнозы различной заблаговременности, давались рекомендации на промысловых советах в море и на берегу. Появились новые объекты промысла, и сотрудники института разрабатывали инновационные технологии их промышленной переработки.

Авторитет рыбохозяйственной науки СССР/России, и АтлантНИРО в частности, содействовал заинтересованности иностранных партнеров в изучении биологических ресурсов прибрежных вод, оценке состояния их запасов и выработке мер управления промыслом. Ученые института проводили совместные исследования в водах иностранных государств, участвовали в международных программах комплексного изучения океана и стали полноправными участниками международных организаций – НАФО, НЕАФК, ИКЕС, ИКСЕАФ, ИККАТ, АНТКОМ, СПРФМО (Комиссия ЮТО).

Все достижения АтлантНИРО за 75-летнию историю – это прежде всего заслуга его профессионального научного коллектива, способного поддерживать первоклассный уровень выполняемых исследований и постоянно наращивать творческий потенциал. Высококвалифицированные специалисты – золотой фонд и главное достояние института.

В 2019 г. институт был реорганизован и присоединен к системе ФГБНУ «ВНИРО» в качестве Атлантического филиала. В новых условиях координация и проведение научно-исследовательских работ по-прежнему является важной частью работы АтлантНИРО, увеличилась актуальность научного сотрудничества и обменом мнениями специалистов как с точки зрения изучения водных биоресурсов, так и с точки зрения научного обеспечения их рационального использования.

Сегодня Атлантический филиал ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») − ведущий научно-исследовательский институт России по изучению сырьевой базы рыболовства в Балтийском море, центральной и южной частях Атлантического, Юго-восточной части Тихого и Юго-западной части Индийского океанов. Цель исследований − создание научных основ рациональной эксплуатации биоресурсов и эффективного их применения на базе современных технологий.

В качестве исходных материалов используются комплексные научные данные, собранные в научно-исследовательских экспедициях на судах института (СТМ «Атлантида» и СТМ «Атлантниро») и научными наблюдателями на российских промысловых судах, оперативные результаты спутникового зондирования поверхности океана, ретроспективные промысловые, биологические, гидрометеорологические и океанологические материалы.

С 2017 г. АтлантНИРО руководит К.В. Бандурин. В Атлантическом филиале – более 250 работников, в том числе 145 научных сотрудников, специалистов и инженеров, 35 из них имеют ученые степени.

Лаборатории АтлантНИРО оснащены новым оборудованием, в работе используются современные методы исследований, суда способны выполнять широкий комплекс океанологических и биологических исследований в любом районе Мирового океана. Научно-исследовательская деятельность института осуществляется в эколого-биологическом и технологическом направлениях.На сегодняшний день институт поддерживает научные контакты с научно-исследовательскими учреждениями Марокко, Мавритании, Сенегала, Гвинеи-Бисау, Гвинеи, Перу и других прибрежных стран бассейна Атлантического и Юго-восточной части Тихого океанов.

Специалисты института осуществляют подготовку научных и аналитических материалов и представляют их лично для обоснования позиций России и защиты ее интересов в международных региональных рыболовных организациях. Атлантический филиал ФГБНУ «ВНИРО» продолжает работать на передовых рубежах российской рыбохозяйственной науки, выполняет возложенные на него функции по научно-информационному обеспечению российского рыболовства, прилагает и будет прилагать все усилия для решения сложных задач, стоящих перед рыбной отраслью нашей страны.

Традиционно торжественные мероприятия, посвящённые юбилеям АтлантНИРО, проводятся в летний период и приурочены к празднованию Дня рыбака. В этом году торжественное заседание Учёного совета Атлантического филиала, посвящённое 75-летнему юбилею, намечено на 12 июля. Будем рады видеть коллег на этом мероприятии!

Сотрудники Атлантического филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») традиционно выполняют научный мониторинг уловов основных промысловых видов рыб Балтийского моря, Куршского и Калининградского (Вислинского) заливов на объектах рыбодобывающих организаций Калининградской области.

В зимний сезон 2023/2024 гг. гидрометеорологические условия в Балтийском море, в том числе и на акватории работы российских рыбаков были крайне неблагоприятные. Аномально высокая повторяемость и продолжительность штормов в Калининградском секторе Балтики препятствовала выходу судов в море, а редкие погодные «окна» часто при восточных ветрах были неблагоприятны для формирования устойчивой промысловой обстановки. «Приятной» особенностью февраля 2024 года стал благоприятный для работы ветровой режим. Рыболовный флот регулярно выходил в море, и наблюдатели АтлантНИРО собрали максимально необходимое количество материала.

Район промысла рыбоналивных судов – акватория с глубинами 35-100 м (в основном 80 м) в пределах территориального моря и исключительной экономической зоны России 26 подрайона ИКЕС Балтийского моря. Как и в предыдущие годы уловы на пелагическом промысле характеризовались преобладанием шпрота. Его доля составила 90 %, на балтийскую сельдь приходилось 10 % уловов. В сравнении с аналогичным периодом 2023 г., когда отмечались аномально высокие показатели вылова, величины уловов на час траления снизились в 1,3 раза, однако были выше уровня 2022 г. в 1,4 раза. Таким образом обстановка на пелагическом траловом промысле была на среднемноголетнем уровне.

Молодь шпрота наблюдалась во всех тралениях и, впервые за последние 2 года, отмечалась в достаточном количестве. Ее доля в уловах в среднем составила 16,9 % численности вида (в феврале 2023 г. – около 4,3%, 2022 г. – 2,3%, 2021 г. – 27,0%). Впервые после 2021 г., сила годового класса 2023 г. (пополнение шпрота 2024 г.) оказалось на уровне близком к среднемноголетним значениям. Однако окончательные выводы можно будет сделать после проведения тралово-акустической съемки шпрота в пределах ИЭЗ и территориального моря России 26 подрайона ИКЕС в мае текущего года. Молодь сельди была не многочисленна.

Основная масса шпрота находилась в состоянии массового нереста, что отражало тенденцию нерестового периода последних лет. Сельдь же закономерно только заканчивала созревание для нереста и в конце зимнего сезона превалирующая часть весенне-нерестующей популяции мигрировала в Вислинский (Калининградский) залив. Ожирение внутренних органов и степень наполнения желудков для шпрота – низкое и среднее, для сельди – низкое.

Донный траловый лов в юго-восточной части Балтийского моря велся в пределах статистического квадрата ИКЕС 3864 (юг зоны России на границе с зоной Польши) над глубинами менее 70 м лишь одним судном. Данный факт свидетельствует о сохранении тенденции невыхода судов на промысел демерсальных видов рыб, а, следовательно, возможном недоосвоении квот в текущем году. Состояние запаса трески позволяет вести добычу на уровне ежегодно устанавливаемых минимальных объемов ее вылова. Однако многие пользователи руководствовались экономической составляющей (мелкая рыба, сложности сбыта, возможность переключиться на более рентабельный промысел шпрота и др.) и просто не вели донный траловый промысел (на долю которого приходится 95 % вылова демерсальных видов рыб). При стечении благоприятных гидрологических условий в период пика нерестового хода трески можно ожидать увеличение уловов данного вида в мае.

Уловы трески, как и в аналогичный сезон 2022-2023 гг., были невелики. Доля вида в смешанных уловах в целом составила 4 %. Физиологическое состояние рыб характеризовалось традиционным для этого периода преобладанием созревающих особей. Речная камбала по-прежнему доминировала в уловах. Ее доля в целом составила 96 %, сохранились прошлогодние высокие показатели вылова на час траления. В уловах преобладали зрелые особи, количество нерестовых рыб было невелико, что связано с приближением нерестового сезона.

В середине февраля текущего года стартовала весенняя (салачная) путина в Калининградском (Вислинском) заливе Балтийского моря. Начало нереста и путинный весенний промысел сельди балтийской, базирующийся на нерестовых скопления, в 2024 г. по срокам относится к рекордно ранним. Лед с середины января в заливе отсутствовал. Дальнейшее аномальное потепление обусловило интенсивный прогрев вод залива и определило ранние, дружные заходы преднерестовых косяков и быстрый переход рыб в нерестовое состояние. Кроме того, фактором, ускорившим начало массового нереста, стал возрастной состав сельди, характеризующийся доминированием 5-годовиков урожайного поколения 2019 г., т.к. старшевозрастные особи и созревают, и нерестуют в более ранние сроки. Изменение размерных характеристик и биологического состояния рыб в ходе путины полностью соответствовало многократно описанной их динамике. Сельдь заходит на нерест «волнами»: в начале доминируют старшевозрастные и более крупные особи, их сменяют 3-годовики, пополнение - 2-годовики появляются в уловах в конце нереста.

К концу марта преобладала сельдь с гонадами в V стадии зрелости (до 80 %). Отмечены высокие средние показатели длины, массы, возраста рыб, размерные характеристики по возрастам превышали среднемноголетний уровень.

В целом, промысел в 2024 г. базируется на урожайном поколении 2019 г. Формирующие вторую, обычно самую многочисленную волну нереста, 3-годовики, так же, как и 2-годовики, заходящие в залив последними, представлены неурожайными поколениями. В настоящее время наблюдаются массовые подходы 3-годовиков (50 % численности). Пополнение пока не проявило себя в промысле.

Принимая во внимание, что вылов сельди балтийской в Калининградском (Вислинском) заливе осуществляется в счет общей квоты Российской Федерации по Балтийскому моря, а в случае не освоения объемов вылова в заливе допустимо перераспределение их в Балтийское море, вылов и реализация общего допустимого улова салаки прогнозируется на высоком уровне.

В Куршском заливе Балтийского моря в настоящее время проходит корюшковая путина. Корюшка европейская облавливается в период ее нерестовых миграций из Балтийского моря в реки бассейна Куршского залива. Путинный промысел характеризуется краткосрочностью.

Первый вылов корюшки европейской был получен в третьей декаде февраля и составил 1,7 т, промысловая обстановка в первой половине марта также характеризовалась как «малоинтенсивная», основные уловы были получены в предустьевых участках рек, у промысловых организаций, работающих на реках, впадающих в залив, увеличение среднесуточного вылова, не наблюдалось. Общий вылов корюшки европейской на 15 марта 2024 г составил 9,6 т.

Размерно-весовые и физиологические показатели корюшки европейской в промысловых уловах соответствовали среднемноголетним показателям. Большинство особей имели половые продукты в IV стадии зрелости, единично отмечались рыбы, гонады которых были текучи (V стадия зрелости), данный факт свидетельствует о том, что нерест еще продолжается и промысел будет осуществляться. В третьей декаде марта можно ожидать увеличение уловов промысловых организаций как в Куршском заливе, так и на реках в него впадающих. Объем вылова будет зависеть от интенсивности промысла и метеорологической обстановки. Исходя из характера ведения промысла и биологического состояния популяции возможно предположить, что промысловая ситуация будет развиваться по аналогии с 2021 г., вероятно, общий вылов на конец марта не превысит 30 т.

Мониторинговые наблюдения за промыслом водных биологических ресурсов являются неотъемлемой частью комплексных исследований, получаемые данные по величине, динамике распределения, видовой и размерно-возрастной структуре уловов, биологическому состоянию и питанию рыб будут использованы как входные данные для оценочных моделей прогнозирования состояния запасов и их вылова в Балтийском море, Куршском и Калининградском (Вислинском) заливах.