В 1949 году приказом Минрыбхоза СССР под АтлантНИРО (ранее БалтНИРО) было предоставлено здание, в котором во времена Восточной Пруссии располагалась дерматологическая клиника Кёнигсбергского университета (Альбертины). Переданное имущество находилось в полуразрушенном состоянии, в участке территории, расположенном напротив, с трудом угадывался когда-то существовавший сквер, превратившийся после войны в брошенное поле боя. Вся структура сквера - деревья, кусты, клумбы, аллея – исчезла, на смену этому пришли воронки от бомб и снарядов, поломанные деревья и кусты, сломанные скамейки и груды мусора.

БалтНИРО в 50-х гг.

Сотрудники института решили восстановить сквер, или точнее, воссоздать заново. Предстояла тяжелая работа, но коллегам она нравилась, хотелось создать что-то красивое, напоминающее мирную жизнь. Совместными усилиями была выровнена территория, засыпаны воронки от бомб и снарядов, завезены земля и удобрения. Из разных мест доставлялись саженцы деревьев и кустарников. Городские службы были озабочены восстановлением Калининграда после войны и не могли оказать существенную помощь, поэтому благоустройство велось сотрудниками в свободное от работы время, объявлялись субботники. По диагонали участка была проложена и засыпана песком аллея, по ее краям стояли скамейки, растения росли и через несколько лет получился красивый сквер. В ноябре 2018 года в сквере была установлена памятная табличка, посвящённая 70-летию образования института.

Сотрудники института на субботнике (1975 г.)

Были в новейшей истории, прилегающей к АтлантНИРО территории, и трудные времена. В конце 90-х годов прошлого века городские власти хотели построить на этом месте еще одно здание. Однако при активном участии дирекции института эти планы не были реализованы. С 2017 года проводилась активная работа по закреплению земельного участка сквера за институтом, в результате в октябре 2019 года территориальным управлением Росимущества по Калининградской области было вынесено распоряжение о предоставлении ФГБНУ «ВНИРО» сквера в постоянное (бессрочное) пользование.

Сквер института в 2000-х гг.

В последние годы благоустройство сквера активно продолжается. В 2021 году была замощена коричневой клинкерной плиткой центральная аллея сквера, установлено дополнительное место под скамейку, старые скамейки были разобраны, их чугунные основания отпескоструены и вновь покрыты порошковой краской, деревянные элементы заменены на новые, около каждой скамейки установлены новые фонари, подходящие под стилистику сквера. В 2022 году был приобретен большой каменный вазон, где ежегодно высаживаются цветы однолетники.

Сквер АтлантНИРО 2023 г.

В текущем году в ходе мероприятий, посвященных празднованию 78-летия Победы в Великой Отечественной войне, как и в предшествующие годы, на территории сквера сотрудниками АтлантНИРО проведены работы по его облагораживанию. 28 апреля с.г. были высажены саженцы клёна Фламинго, ивы Килмарнок и ивы Хакуро, а также цветы тагетиса и бегонии.

В настоящее время сквер является достойным украшением микрорайона г. Калининграда и полюбившимся местом отдыха как для коллектива института, так и для жителей близлежащих домов.

Завершился очередной рейс научного наблюдателя АтлантНИРО в Северо-Восточной Атлантике на промысле путассу

01 мая 2023 г. завершился рейс научного наблюдателя Атлантического филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО»), ведущего специалиста отдела научно-промысловой разведки Сафронова Андрея Михайловича на борту рыбопромыслового судна РТМКСм «Борис Сыромятников», принадлежащего АО РПК «Рыбфлот ФОР» из Калининграда.

В период с 18 февраля по 18 марта наблюдения проводились в открытой части Атлантического океана, в районе к западу от Британских островов, куда для нереста выходят скопления одного из основных объектов российского промысла в Северо-Восточной Атлантике – северной путассу. C 26 марта по 25 апреля, сбор промыслово-биологической информации осуществлялся в рыболовной зоне Фарерских островов, где в апреле-мае отечественный рыбодобывающий флот работает на скоплениях посленерестовой путассу, мигрирующей на нагул в Норвежское море.

В рейсе выполнялся сбор данных по величине уловов, размерно-весовой структуре, биологическим характеристикам и среде обитания облавливаемых объектов в целях получения научных материалов для прогнозировании объемов возможного (рекомендованного) вылова водных биологических ресурсов на 2025 г., разработки научно обоснованных рекомендаций по регулированию и развитию российского рыболовства, осуществляемого в океанических районах, защиты интересов российского рыболовства в рамках международного сотрудничества Российской Федерации в области рыбного хозяйства.

В ходе рейса обработано 77 тралений, промерено более 17 тыс. рыб, проанализировано около 8 тыс. рыб, у около 1 тыс. особей путассу взяты отолиты для определения возраста.

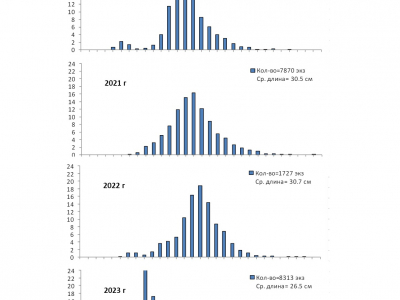

Результаты выполненных работ показывают, что в феврале-марте 2023 г на промысле путассу в районе к западу от Британских островов наблюдались значительные изменения в размерных характеристиках облавливаемой рыбы. В отличие от трех предыдущих лет, когда основу уловов составляла крупная рыба преобладающей длиной 27-32 см, в текущем году промысел базировался на скоплениях, в которых доминировали особи длиной 23-26 см. Широкое распространение скоплений на акватории промысла и сохраняющаяся практически на протяжении всего нерестового периода, а также высокая производительность лова свидетельствует о том, что промысловый запас пополнился новым высокоурожайным поколением 2020 г., особи которого, достигнув трехлетнего возраста, пополнили нерестовую часть популяции.

Неполовозрелая путассу, облавливаемая в рыболовной зоне Фарерских островов в конце марта - начале апреля до выхода в район посленерестовой рыбы, по своему размерному составу была сходной с той, которая была представлена в уловах на нерестилищах в районе к западу от Британских островов. Это дает основание полагать, что определенная часть высокоурожайного поколения 2020 г., не достигшая половой зрелости оставалась в зимне-весенний период в зоне Фарерских островов. На следующий год, пополнив нерестовое стадо, она также станет доступной для российского промысла в международных водах Западно-Европейской котловины и возвышенности Роколл.

Таким образом, создаются хорошие предпосылки для успешного ведения промысла путассу на ближайшие несколько лет.

21 апреля 2023 г. по инициативе руководства АтлантНИРО, «Балтийского Совета ветеранов войны и труда г. Калининграда» и Калининградского отделения фонда «Яркая жизнь» на площадке Атлантического филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») прошла Встреча ветеранов рыбной отрасли Калининградской области.

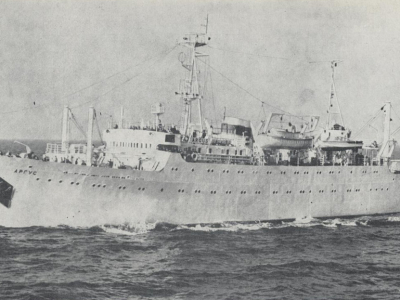

Мероприятие организовали Профком и Совет молодых ученых «АтлантНИРО» с одной стороны, Совет молодежи и профком судоремонтного завода (СРЗ) «Янтарь» с другой стороны. Во Встрече приняли участие сотрудники, проработавшие многие десятилетия в организациях, имеющих отношения к рыбной промышленности –«АтлантНИРО», НПО «Промрыболовство», СРЗ «Янтарь». Для гостей филиала была проведена экскурсия по экспозиции «Морские гидробионты», показаны кинохроники «25 лет Калининградской области», «Аргус ведет поиск», «70 лет АтлантНИРО». Ветераны поделились воспоминаниями о строительстве первых в Калининграде рыбопромысловых судов, работах по проектированию орудий лова в советское время, китобойном промысле. В этом году исполняется 54 года с начала работы самого большого в АтлантНИРО научного судна «Аргус». Участники научных экспедиций на «Аргусе» рассказали об условиях жизни и работе на этом судне. Присутствующие почтили Минутой молчания память об ушедших друзьях и коллегах.

На Встрече присутствовал бывший научный сотрудник созданной и действующей в АтлантНИРО во время активного китобойного промысла лаборатории морских млекопитающих Борис Геннадиевич Панфилов. Именно он сохранил для научной экспозиции АтлантНИРО сросшихся сиамских близнецов кита-горабача Megaptera novaeangliae, обнаруженных в 5-м рейсе китобойной плавбазы «Юрий Долгорукий» в 1961 г. в точке с координатами 61°44' ю.ш., 151°57' в.д. Длина эмбрионов составляет 118 и 119 см, общий вес - 60 кг, приблизительный возраст - 5-6 месяцев. Со слов Бориса Геннадьевича сиамские близнецы кита - очень редко встречающееся явление, сам он слышал за все время промысла только о трех таких случаях. Находящийся в экспозиции «Морские гидробионты» экземпляр является единственным известным экспонатом такого типа в мире. К сожалению, остальные экземпляры в то время были утилизированы китобоями.

В 1946-1958 гг. США проводили ядерные испытания на Маршалловых островах на атомном полигоне Бикини (11°35′ с. ш. 165°23′ в. д.). Обитающее к востоку от Австралии и Новой Зеландии стадо горбатых китов, которому принадлежала самка, беременная сиамскими близнецами, мигрирует во время спаривания из антарктических вод на север в тропические районы к островам и прибрежным рифам. Сотрудники лаборатории морских млекопитающих не исключали, что подобные случае нарушения развития плода стали результатом воздействия американских ядерных испытаний.

На фото организаторы Встречи ветеранов рыбной отрасли: Гулюгин Сергей Юрьевич - зав. лабораторией Балтийского моря, председатель профкома АтлантНИРО, Халматова Эльмира Ровшановна - руководитель группы систематики фауны, председатель Совета молодых ученых АтлантНИРО вместе с бывшим сотрудником лаборатории морских млекопитающих Панфиловым Борисом Геннадьевичем у экспоната «Сросшиеся сиамские близнецы кита-горбача»

Историческая справка.

Научно-поисковое судно (НПС) «Аргус» построено на базе большого морозильного рыболовного траулера (БМРТ) по проекту 399 «Академик Книпович». Построено в УССР на «Херсонском судостроительном заводе (завод № 873)» и сдано в 1969 г. Принадлежало Главному управлению рыбной промышленности Западного бассейна ("Запрыба") Министерства Рыбного хозяйства СССР. Оператором судна было «АтлантНИРО». Бортовой номер КБ-1204. Порт приписки – Калининград. Судно проработало в АтлантНИРО более 20 лет. Работало по всей Атлантике от берегов Ирландии и Канады до Антарктиды, совершив 28 экспедиций (из них 18 рейсов в Северную Атлантику, 4 рейса к побережью Африки, 6 - в Юго-Западную Атлантику и Антарктику). В 1992 году судно было передано в ОАО «Атлантрыбфлот».

Капитанами «Аргуса» были Е.Д. Липанов (1969-77), В.В. Борщевский (1977-78), А.А. Дон (1980-82), Е.В. Васютинский (1983-85), Э.П. Тиховнин (1990), М.П. Пажитков (1991). Членами научных групп были более 170 сотрудников института. На Встрече ветеранов рыбной отрасли присутствовали участники экспедиций в Северо-Западную и Северо-Восточную Атлантику - В.Т. Солдат, В.А. Рихтер, И.К. Сигаев. До сих пор в «АтлантНИРО» работают сотрудники, принимавшие участие в рейсах на «Аргусе» в 70-80-х гг. - В.А. Сушин, Н.М. Тимошенко, С.М. Касаткина, А.С. Мысков, Л.Н. Боронина. Списано и утилизировано НПС «Аргус» в 1995 г. в г. Калининград.

Фильм «Аргус ведет поиск» создан студией «Леннаучфильм» в 1970 г. и рассказывает о первом рейсе (НПС) «Аргус» Атлантического института рыбного хозяйства и океанографии в Юго-Западную Атлантику и Антарктическую часть Атлантики в апреле-октябре 1969 г. Капитаном судна был Е.Д. Липанов, научная группа состояла из В.П. Гринько, Г.И. Колесникова, В.В. Ревякина, Б.И. Милушина, А.И. Лушина, Л.В. Щербич. Целью рейса было комплексное изучение сырьевой базы Фолклендско-Патагонского шельфа и приостровных районов моря Скотия, а также выяснение возможности расширения рыболовного промысла в Антарктике в зимний период.

19 апреля 2023 г. в Атлантическом филиале ВНИРО (АтлантНИРО) прошли мероприятия, организованные по инициативе ЦИ «ВНИРО» и направленные на сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание студентов рыбохозяйственных вузов, молодых учёных и специалистов, посвященные истории одного из первых научно-исследовательских судов нашей страны – НИС «Персей».

21 августа 2023 года исполняется 100 лет со дня старта первой экспедиции научно-исследовательского судна «Персей». За годы службы судно совершило около ста экспедиций по северным морям России, в том числе прошло маршрутами Северного морского пути. На борту «Персея» побывало свыше 700 ученых, чья работа стала фундаментом современной науки и знаний об Арктике.

Научный координатор АтлантНИРО Александр Архипов представил молодым сотрудникам института и студентам Калининградского государственного технического университета (КГТУ) презентацию, посвящённую 100-летию проведения первой экспедиции научно-исследовательского судна «Персей».

После презентации со студентами КГТУ была организована экскурсия по экспозициям АтлантНИРО, которую провела Председатель совета молодых учёных филиала Эльмира Халматова.

В заключении заместитель директора, руководитель Атлантического филиала ВНИРО (АтлантНИРО) Константин Бандурин торжественно вручил специалисту лаборатории гидробиологии Николаю Дюшкову и заведующему сектором аквакультуры и пресноводных водоёмов Руслану Трофимову Благодарственные письма депутата Государственной думы Федерального собрания РФ Розы Чемерис за высокие показатели в рейтинге молодых ученых ВНИРО.

Состоялись общественные обсуждения материалов общих допустимых уловов водных биологических ресурсов в Балтийском море и его заливах на 2024 г. (с оценкой воздействия на окружающую среду)

12 апреля текущего года на площадке Атлантического филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») состоялись общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) по документации «Материалы общего допустимого улова в районе добычи (вылова) водных биологических ресурсов во внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации и Каспийском море на 2024 г. (с оценкой воздействия на окружающую среду). Часть 1. Рыбы морей европейской части России».

Организатором общественных (публичных) слушаний являлась Администрация муниципального образования «Полесский городской округ» совместно с Западно-Балтийским территориальным управлением Росрыболовства и Атлантическим филиалом ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО»).

В мероприятии приняли участие более 60 человек, в том числе жители Калининградской области, сотрудники Атлантического филиала ФГБНУ «ВНИРО», представители Западно-Балтийского территориального управления Росрыболовства, Пограничного управления ФСБ России, студенты ФГБОУ ВО «КГТУ».

Информация о проведении общественных слушаний была доведена до сведения общественности через следующие средства массовой информации:

- на федеральном уровне – на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор);

- на региональном уровне – на официальном сайте региональной (Северо-Западной) Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), а также на официальном сайте агентства по рыболовству Калининградской области;

- на муниципальном уровне – на официальных сайтах муниципальных образований Калининградской области (Светловского, Славского, Пионерского, Зеленоградского, Мамоновского, Балтийского и др.).

Атлантическим филиалом ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») были представлены материалы общего допустимого улова в Балтийском море, Куршском и Калининградском (Вислинском) заливах на 2024 г.

Отмечено, что величина запаса восточно-балтийской трески находится на исторически минимальном уровне. Складывающиеся в последние годы гидрологические условия Балтийского моря лимитируют нерестовый объем вод для трески.

Параметры запасов сельди балтийской (салаки) и шпрота (кильки) в Балтийском море находятся в биологически безопасных пределах и в состоянии полной репродуктивной способности, однако имеют тенденцию к небольшому снижению.

Промысловые запасы камбалы речной и атлантического лосося существенных изменений за последнее время не претерпели.

В Куршском и Калининградском (Вислинском) заливах состояние запасов основных промысловых объектов (лещ, судак, чехонь, плотва) оценивается как удовлетворительное. Биологические характеристики гидробионтов находятся на среднемноголетнем уровне. Прогнозные объемы ОДУ водных биоресурсов на 2024 г. для большинства ресурсов соответствуют таковым предшествующих лет, что позволит осуществлять стабильное рыболовство в водоемах.

Особое внимание было уделено оценки воздействия промысла на окружающую среду. В соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России) № 999 от 01.12.2020 г. для каждого запаса ВБР проведена оценка воздействия промысла на окружающую среду.

Водные биологические ресурсы (ВБР) Балтийского моря и заливов всегда были востребованы рыбопромышленным комплексом и имели большое значение для социально-экономического благосостояния населения Калининградской области и России в целом. В настоящее время рыболовство в районе добычи осуществляется в соответствии с «Правилами рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна», которые регламентируют применение различных типов орудий лова, сроки запрета, установление минимальной промысловой длины рыб и прочие условия рыболовства.

Предполагаемые к изъятию объёмы ВБР в Балтийском море, Куршском и Калининградском (Вислинском) заливах на 2024 г. позволят обеспечить экономическую стабильность, эффективность и экологическую безопасность рыбодобывающей деятельности.

Участники общественных слушаний одобрили представленные материалы. По результатам мероприятия подготовлен протокол, который будет направлен в ФГБНУ «ВНИРО» и далее, в соответствии с установленной законодательством процедурой, приложен к документации для прохождения Государственной экологической экспертизы разработанных прогнозов ОДУ.

«Материалы общего допустимого улова в районе добычи (вылова) водных биологических ресурсов во внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации и Каспийском море на 2024 г. (с оценкой воздействия на окружающую среду). Часть 1. Рыбы морей европейской части России».

Данные материалы являются результатом исследований в области биологии, динамики численности водных биоресурсов Балтийского моря, Куршского и Калининградского (Вислинского) заливов и используются для управления и регулирования эксплуатации рыбных ресурсов моря и заливов, осуществляемые Федеральным агентством по рыболовству, Западно-Балтийским территориальным управлением Росрыболовства, Правительством Калининградской области.

Представленные материалы рассмотрены и одобрены на заседании Учёных советов Атлантического филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») и ФГБНУ «ВНИРО».

Балтийское море

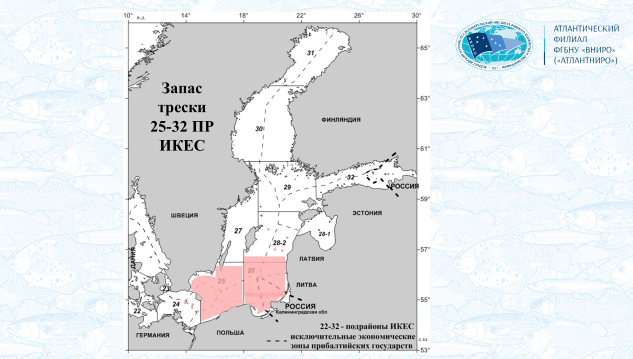

Треска – Gadus morhua callarias

25-32 подрайоны ИКЕС Балтийского моря

ИЭЗ и территориальное море Российской Федерации 26 подрайона ИКЕС Балтийского моря

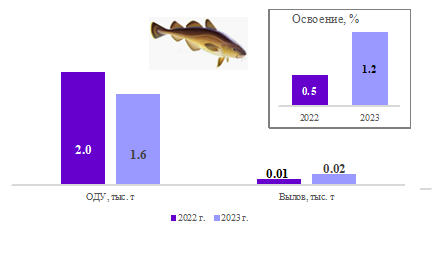

В Балтийском море отечественный промысел трески ведется в 26 подрайоне ИКЕС. Основная масса трески традиционно вылавливается донными тралами и жаберными сетями. Квота России по треске на 2022 г. была установлена в объеме 2,0 тыс. т и распределена между российскими рыбодобывающими организациями Калининградской области, Ленинградской области и Санкт-Петербурга для осуществления прибрежного рыболовства, за исключением квот для рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях в Балтийском море и для организации любительского и спортивного рыболовства. За 2022г. квота России освоена всего на 46,1%. В общей сложности выловлено 0,9 тыс. т трески – абсолютный минимум за последние 20 лет

За период 1946–2022 гг. наибольших величин нерестовая биомасса восточного запаса трески достигала в 1980–1982 гг. – 417-433 тыс. т, в 2020– 2022 гг. составила минимальные значения 80-65 тыс. т, что более, чем в 2 раза меньше среднемноголетнего значения – 164 тыс. т.

Оцененные и прогнозируемые величины промысловой численности и биомассы запаса трески 25-32 подрайонов ИКЕС в период 2020–2024 гг. сохраняются на близком уровне.

Промысловая нагрузка в 2024 г. будет соответствовать среднемноголетней величине 2020–2023 гг., т.е. коэффициент промыслового изъятия составит 0,030. Именно с 2020 г. по настоящее время страны ЕС полностью прекратили специализированную добычу трески и зафиксировали объем ее добычи в виде прилова на одном уровне в размере 595 т.

Соотношение оцененной и прогнозируемой величины промыслового запаса трески и исторически минимальных значений промысловой нагрузки, показывает, что промысел не наносит ущерба ее запасу, а точнее практически не оказывает влияния на состояние ее запаса. При низкой, но стабильной величине промысловой биомассы (в последние годы в среднем 69 тыс. т) изымается промыслом лишь около 2 тыс. т всеми странами. Слабый рост биомассы запаса и его статус в ближайшем будущем в первую очередь зависит от абиотических условий и естественной смертности рыб. Вероятность превышения прогнозируемой в ближайшие годы биомассы запаса трески граничного ориентира при любой опции управления менее 0,01%.

При этих условиях, исходя из того, что страны ЕС ежегодно устанавливают ОДУ на уровне 595 т, российский ОДУ для трески Балтийского моря на 2024 г. составит 1,42 тыс. т.

Сельдь балтийская (салака) – Clupea harengus membras

25-29+32 подрайоны ИКЕС Балтийского моря

ИЭЗ и территориальное море Российской Федерации 26 и 32 подрайонов ИКЕС Балтийского моря

Общий вылов балтийской сельди в 25-29+32 подрайонах ИКЕС Балтийского моря (исключая сельдь Рижского залива) колебался от максимальных значений в 1974 г. (369 тыс. т) до минимальных – 92 тыс. т в 2005 г. В 2021 г. объем добытой салаки составил 128,9 тыс. т при уровне среднего многолетнего показателя за период с 1974 по 2021 гг., равного 201 тыс. т.

Российский вылов сельди в 1993–2022 гг. в Балтийском море колебался от 6,5 до 26,0 тыс. т (в среднем 15,5 тыс. т). В 2022 г. отечественный вылов сельди в 26 и 32 подрайонах ИКЕС составил 26,0 тыс. т, освоение квоты (27,2 тыс. т) оказалось рекордным за последние 30 лет и составило 95,6%. Российский вылов салаки в 26 подрайоне ИКЕС в 2018–2022 гг. увеличился в сравнении с 2015–2017 гг. и составил 16,0 тыс. т, в том числе вылов в Калининградском (Вислинском) заливе 2,6 тыс. т.

Запас сельди балтийской находится в биологически безопасных пределах. Оценка Центрального запаса сельди (подрайоны ИКЕС 25-29+32-й, за исключением Рижского залива) на протяжении многих лет выполняется методом виртуально-популяционного анализа с настройкой по методу «расширенного анализа выживания» XSA. Пополнение сельди в возрасте 1 год (поколение 2021 года рождения) оценено на уровне ниже среднемноголетнего значения. Согласно ПРП рекомендуемая величина промысловой смертности для прогнозного 2024 г. составила 0,21, что соответствует концепции максимального устойчивого улова (MSY). Биомасса нерестового запаса сельди в 2024 г. предварительно составит 517 тыс. т, что в 1,4 раза выше ее предельной величины (Blim). ОДУ сельди для всей единицы запаса – 106 тыс. т. Российский ОДУ в 2024 г. – 27,0 тыс. т, в т.ч. в Калининградском (Вислинском) заливе 2,6 тыс. т.

Шпрот (килька) – Sprattus sprattus balticus

22-32 подрайоны ИКЕС Балтийского моря

ИЭЗ и территориальное море Российской Федерации

Максимальный общий вылов шпрота в Балтийском море с 1974 по 2020 гг. отмечался в 1997 г., он составил 529 тыс. т, что в 2,2 раза выше среднемноголетнего вылова (1974–2021 гг. – 244 тыс. т). В 2021 г. вылов составил 285 тыс. т, превысив среднемноголетнее значение в 1,2 раза. Ведущие страны по добыче шпрота – Польша (27,8%), Швеция (15,7%), Россия (15,2%) и Латвия (10,2%).

В начале 1980-х гг. запас шпрота был на низком уровне, с минимальным показателем нерестовой биомассы в 1981 г. – 199 тыс. т. В начале 1990-х гг. величина запаса начала увеличиваться, и в 1996 г. уровень нерестовой биомассы вырос до 1,8 млн. т. Нерестовая биомасса шпрота в 2022 г. предварительно составит 1022 тыс. т, что немного выше среднемноголетнего значения за период 1974–2021 гг. (877 тыс. т), больше величин биомасс, соответствующих максимально устойчивому улову и предосторожному подходу и граничного ориентира нерестовой биомассы.

Расчеты показали, что при Fbar3-5 = FMSYupper = 0,41 в 2024 г. биомасса нерестового запаса шпрота составит 739 тыс. т, ОДУ шпрота для всей единицы запаса в 2024 г. – 252 тыс. т. При этих условиях, исходя из максимизации среднемноголетнего улова с учетом способности шпрота к устойчивому воспроизводству в рамках существующего пресса промысла и снижения пресса хищничества трески в последние годы, а также возможной доли российского вылова от ОДУ запаса шпрота 22-32 подрайонов ИКЕС Балтийского моря, российский ОДУ в 2024 г. может составить 44,2 тыс. т.

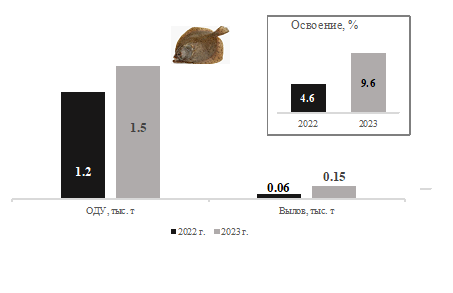

Речная камбала – Platichthys flesus

26 и 28 подрайоны ИКЕС Балтийского моря

ИЭЗ и территориальное море Российской Федерации 26 подрайона ИКЕС Балтийского моря

Общий вылов речной камбалы запаса 26 и 28 подрайонов ИКЕС Балтийского моря колебался от 1,91 до 6,06 тыс. т, при его среднемноголетнем значении 3,97 тыс. т. В 2014–2016 гг. вылов соответствовал среднемноголетнему значению, а с 2017 г. начал снижаться. В 2021 г. объем вылова достиг исторического минимума с 1996 г., что связано с сокращением интенсивности донного промысла трески (вследствие введения моратория на ее специализированную добычу в странах ЕС), где камбала составляет значительную часть уловов. На 2022–2023 гг. страны ЕС пролонгировали запрет на целевой промысел трески, поэтому, вероятно, и в эти годы вылов речной камбалы будет незначительным.

Квота России по речной камбале на 2022 г. была установлена в объеме 1,22 тыс.т и распределена между пользователями. В исключительной экономической зоне и территориальном море России 26 подрайона ИКЕС было выловлено 1,07 тыс. т камбалы, освоение квоты составило 87,5%. Около 99% добычи пришлось на донный траловый лов.

Запас речной камбалы 26+28 подрайонов ИКЕС находится в биологически безопасных пределах. Промысел направлен на сохранение мелкоразмерной и крупной рыбы (опция сохранения), запас эксплуатируется оптимально и соответствует опции управления подхода MSY. Проведенные расчеты показали, что общий вылов запаса в 2023 г. может составить 2,22 тыс. т., который умножается на коэффициент 0,96. Т.е., вылов речной камбалы 26+28 подрайонов ИКЕС на 2024 г. может составить 2132,5 т.

С учетом трансзональности (трансграничности) распределения промысловых концентраций камбалы ОДУ данного промыслового вида в ИЭЗ и территориальном море РФ в 2024 г. может быть на уровне 1,51 тыс. т.

Лосось атлантический (сёмга) - Salmo salar

22-31 подрайоны ИКЕС Балтийского моря (основной бассейн Балтийского моря и Ботнический залив), 32 подрайон ИКЕС Балтийского моря (Финский залив)

ИЭЗ и территориальное море Российской Федерации 26 и 32 подрайонов ИКЕС Балтийского моря

За период с 1987 по 2020 гг. в 22-31 подрайонах ИКЕС Балтийского моря общий вылов атлантического лосося (включая выбросы в море, сокрытые уловы и вылов с неверным определением вида) колебался от 154 до 1207 тыс. экз., в среднем составив за 1987–2005 гг. – 763 тыс. экз., за 2006–2020 гг. – 232 тыс. экз.

В 1993–2008гг. в период активного ведения отечественного промысла в ИЭЗ и территориальном море РФ в 26 подрайоне ИКЕС доля российского вылова атлантического лосося 22-31 подрайонов варьировала от 0,2 до 2,1% и в среднем составляла 0,8%. Абсолютный максимум уловов был отмечен в 2002г.–12,8тыс.экз. или 64т, когда годовой вылов превысил установленный российский ОДУ (8,6 тыс. экз.) в 1,5 раза. В остальные годы (до 2006 г.) вылов вида колебался от 2,4 до 9,8 тыс.экз. (от 12,2 до 49,0 т), освоение ОДУ достигало 84,7%. Начиная с 2006 г., российский вылов семги в основном бассейне Балтики и Ботническом заливе не превышал 0,9 тыс.экз., когда промыслом осваивалось не более 10,0% квоты.

С 2009г. специализированного отечественного промысла лосося не ведется. В 2021 г. впервые после длительного перерыва установлен российский ОДУ по лососю в 26 подрайоне ИКЕС в объеме 0,048 т. Однако его промысел не велся, ввиду отсутствия желающих пользователей. Отсутствие российского промысла вида в Балтийском море связано, прежде всего с отсутствием законодательной базы ведения лова семги. Специализированный промысел атлантического лосося в Балтийском море (в т.ч. российский до 2009г.) базировался на лове дрифтерными сетями, дрифтерными ярусами и ловушками. С 1января 2008 г. для судов стран ЕС запрещено иметь на борту или использовать для лова рыбы дрифтерные сети, аналогичный запрет на использование дрифтерных сетей введен в России с 1января 2016г.

С учетом неблагополучного состояния запаса лосося 22-31-го подрайонов ИКЕС в последние годы, принцип управления его промыслом следует основывать на схеме, направленной на снижение величины вылова в последние годы. Вылов в 2024 г. будет близок к схеме управления поддержания постоянной величины вылова, зафиксированном на уровне 60% от среднемноголетнего за последние пять лет. Поэтому для прогнозного 2024 г. (при полном освоении предполагаемого вылова 2021-2023 гг. всеми прибалтийскими странами) ОДУ для всей единицы запаса составит 65,15 тыс. экз. С учетом возможной доли российского вылова от ОДУ запаса лосося 22-31-го подрайонов ИКЕС Балтийского моря, отечественный ОДУ в 2024 г. может составить 7,34 тыс. экз. или 0,029 тыс. т.

За период с 2001 по 2020 гг. в 32 подрайоне ИКЕС Балтийского моря (Финский залив) общий вылов атлантического лосося (включая выбросы в море, сокрытые уловы и вылов с неверным определением вида) колебался от 8,8 до 37,2 тыс. экз., в среднем составив 17,0 тыс. экз. (рисунок 1). Максимальные уловы наблюдались в 2001 г., однако уже в 2002 г. упали более чем в 1,5 раза. В 2001–2009 гг. в вылов среднем составил 21,7 тыс. экз., а в 2010 г. достиг – 8,9 тыс. экз. лосося. В 2010–2020 гг. уловы семги в среднем – 13,5 тыс. экз. При этом в 2018 г. вылов снизился до исторического минимума – 8,8 тыс. экз. В 2020 г. вылов атлантического лосося в Финском заливе Балтийского моря составил 12,6 тыс. экз., оставаясь ниже среднемноголетнего значения. В весовом выражении – всего 72 т, из которых 5т (6,9%) пришлось на выброс.

С 1996 по 2008гг., в период активного ведения отечественного промысла в зоне РФ в Финском заливе, доля российского вылова атлантического лосося варьировала от 1,3 до 3,9% и в среднем составляла 2,8%. Максимальные уловы были отмечены в начале рассмотренного периода – 1,0-1,8 тыс.экз., в последующие годы отечественный вылов варьировал от 0,43 до 0,91тыс.экз., составив в среднем 0,6 тыс.экз.

С 2009г. специализированного отечественного промысла лосося не ведется. По статистическим данным Северо-Западного территориального управления Росрыболовства (по состоянию на 31.12.2022г.) промышленный вылов атлантического лосося в качестве прилова в зоне РФ в 32 подрайоне ИКЕС в 2022г. составил 0,114т. Отлов взрослых особей вида исключительно для нужд искусственного воспроизводства осуществлялся в реках Финского залива (реки Нева, Луга и Нарова) и достиг 2,938 т. Лов для нужд воспроизводства в мористой и прибрежной акваториях Финского залива Балтийского моря в 2022 г. не проводился.

Рекомендованная ИКЕС величина ОДУ для коммерческого лова запаса лосося 32-го подрайона ИКЕС в море в последние пять лет также остается неизменной, и, с учетом вылова вида в прибрежной зоне моря, в реках, неучтенного вылова и выбросов, близка к величине опции, соответствующей предосторожному подходу. Поэтому для прогнозного 2024 г. ОДУ для всей единицы запаса составит 11,41 тыс. экз. Основываясь на схеме управления, рекомендованной ИКЕС, с учетом предосторожного подхода и предполагаемых объемах выпусков молоди лосося рыбоводными заводами Ленинградской области, а также возможной доли российского вылова от ОДУ запаса лосося 32-го подрайона ИКЕС Балтийского моря, отечественный ОДУ в 2024 г. может составить 2,7 тыс. экз. или 0,012 тыс. т.

Оценка воздействия промысла в Балтийском море на окружающую среду

В соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России) № 999 от 01.12.2020 г. для каждого запаса ВБР проведена оценка воздействия промысла в Балтийском море на окружающую среду.

Водные биологические ресурсы (ВБР) Балтийского моря всегда были востребованными рыбопромышленным комплексом и имели большое значение для социально-экономического благосостояния населения прибрежных районов всех прибалтийских стран, включая Россию. В настоящее время, во многом благодаря международному регулированию, запасы основных объектов промысла в Балтийском море находятся в удовлетворительном состоянии, что позволяет вести стабильный промысел большинства видов водных биоресурсов. Россия, в составе прибалтийских государств, по мере возможностей, принимает участие в исследованиях состояния запасов промысловых рыб, различных международных программах по рациональному использованию сырьевых ресурсов Балтики. В российском секторе моря рыболовство регулируется в соответствии с «Правилами рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна», которые регламентируют применение различных типов орудий лова, сроки запрета, установление минимальной промысловой длины рыб и прочие условия добычи.

Предполагаемые к изъятию объёмы ВБР в Балтийском море на 2024 г. позволят обеспечить экономическую стабильность и эффективность, экологическую безопасность при осуществлении рыболовной деятельности.

С целью дальнейшего обеспечения стабильных максимальных устойчивых уловов объектов промысла в Балтийском море с учетом политической обстановки в регионе и концепции импортозамещения требуется проведение на постоянной основе научных исследований и широкомасштабного мониторинга ВБР.

Куршский залив

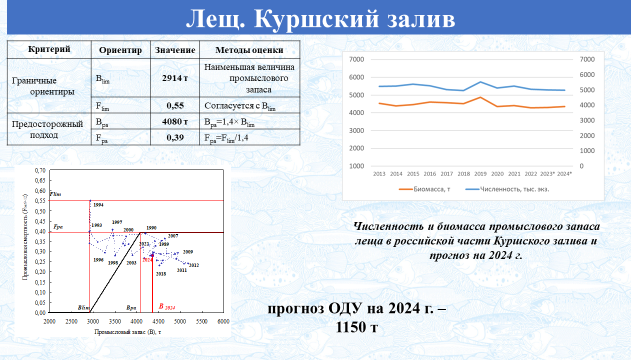

Лещ (Abramis brama)

Лещ является основным промысловым объектом Куршского залива. За период с 1970 по 2022 гг. его вылов колебался в пределах 665-1232 т, составляя в среднем 953 т. В последнее десятилетие объем вылова и доля освоения ОДУ остаются на высоком уровне, в среднем - 1076 т и 95 %, соответственно (таблица 1). В 2022 г. эти показатели составили 1102 т и 96 %, при величине общего допустимого улова для российской части водоема - 1150 т.

Промысловая часть запаса леща в 2022 г. была представлена 7-17-годовалыми особями. Доминировали 9-12-годовики (74,6 % численности). Средние показатели длины, массы и возраста рыб из промысловых уловов находились в пределах многолетних колебаний: длина - 35 см, масса – 1018 г, возраст – 10,3 года. Индекс биомассы вида, по данным учетных траловых съемок 2022 г., составивший 125,6 кг на траление, был несколько выше уровня последних 10 лет (115,3 кг на траление). Результаты расчетов показывают, что запас леща Куршского залива в последнее десятилетие и в ближайшей перспективе находится в биологически безопасных пределах. Рекомендуемая величина промысловой смертности Fbar9-12 для прогнозного 2024 г. составит 0,28. Это значение равно средней величине Fbar 9-12 последних десяти лет (2013-2022 гг.), что соответствует опции управления на уровне «Status quo». По расчетным данным численность промысловой части запаса леща в российской части Куршского залива в 2024 г. составит 4979 тыс. экз., биомасса - 4364 т. После определения численности запаса с использованием когортной модели КАФКА, а также величины интенсивности промысла, с помощью правила регулирования промысла (ПРП) и опции управления на уровне «Status quo», была получена оценка ОДУ на 2024 г., которая составила 1150 т, что соответствует уровню 2019-2023 гг.

Судак (Stizostedion (Sander) lucioperca)

Вылов судака в российской части залива в период 1970-2022 гг. колебался в значительных пределах от 87 до 265 т, причем, с 1970 по 1985 г. он был относительно стабильным и составлял в среднем 232 т, а с середины 1980-х годов произошло его резкое снижение. Это было обусловлено несколькими факторами. Во-первых, в эти годы снизились уловы всех видов рыб в заливе, в связи с экономическим кризисом в рыбной промышленности, во-вторых, появление в 1978 г. аномально урожайного поколения судака привело к мощному усилению его пищевого пресса на основные пищевые объекты - снетка и ерша, численность которых резко уменьшилась, а темп роста и плодовитость судака снизились. Кроме того, судак, из-за недостаточной обеспеченности пищей, мигрировал на нагул в прибрежную часть залива и Балтийское море, где становился недоступным традиционному способу лова. В результате его запас снизился. На фоне затянувшейся депрессии запаса снетка и ерша аналогичная обстановка наблюдалась и в 1993-1997 гг.

В настоящее время запас вида относительно стабилен. Начиная с 1999 г., его вылов составляет в среднем 231 т. В 2022 г. российский вылов судака в Куршском заливе составил 231 т. Общий допустимый улов, определенный в объеме 260 т, был реализован на 89 %.

Промысловые уловы в 2022 г. составляли 3-14-годовалые особи, доминировали 6-9-годовики (77,4 % численности). Основные биологические характеристики находились в пределах среднемноголетних колебаний: средняя длина рыб составила 48 см, средняя масса – 1860 г, средний возраст – 7,3 года.

По данным учетных траловых съемок, индекс биомассы судака, составивший в 2022 г. 1,5 кг на траление, находился на уровне среднего значения последних 10 лет.

Промысел судака в 2024 г. будет базироваться на поколениях 2014-2018 гг. рождения, урожайность которых варьирует. Учитывая многовозрастную структуру промыслового запаса, его величина в целом будет соответствовать среднемноголетней.

Расчет запаса и прогноз на 2024 г. проведен с помощью модели КАФКА, которая включает в себя несколько параметров настройки. По полученным данным численность промысловой части запаса судака в российской части Куршского залива в 2024 г. составит 700,3 тыс. экз., биомасса - 825 т.

Прогнозные значения биомассы промыслового запаса и общего допустимого улова судака Куршского залива находятся в области безопасного промыслового использования, согласно правил регулирования промысла. Биомасса промыслового запаса за последнее десятилетие (2013-2022 гг.) составила в среднем 962 т. Прогнозируемая на 2024 г. биомасса вида находится в пределах 95% доверительного интервала; ее значение (B2024=825 т), в 1,5 раза выше биомассы предосторожного подхода (Bpa = 556 т) и в 2,1 раза выше предельной биомассы (Blim=397 т). Соответственно, промысловый запас судака в 2024 г. будет находиться в биологически безопасных пределах. ОДУ судака в Куршском заливе в 2024 г. может составить 250 т.

Чехонь (Pelecus cultratus)

Чехонь – многочисленный и важный промысловый объект Куршского залива. Вылов вида подвержен значительным колебаниям, что обусловлено динамикой запаса и интенсивностью его промысловой эксплуатации. Специализированный промысел чехони в заливе был начат в 70-х годах XX века, в 1980-е годы запас вида находился в хорошем состоянии, а вылов достиг высоких значений. В 1989 г. он резко снизился, но с 1994 г. начал неуклонно возрастать и с 2000 г. стабилизировался на высоком уровне, составляя в 2000-2016 гг. в среднем 311 т. В последние 6 лет отмечается снижение вылова, которое может быть обусловлено как естественными причинами, так и организацией промысла. В 2022 г. было добыто 213 т чехони, реализация общего допустимого улова составила 93 %.

В 2022 г. размерно-возрастной состав чехони из промысловых уловов соответствовал среднемноголетним величинам. Основные биологические характеристики были следующими: средняя длина - 29 см, средняя масса – 269 г, средний возраст – 6,6года. В уловах чехонь была представлена 3-11-годовалыми особями, основу промыслового вылова составили 6-7-годовики (86,7% численности).

В 2022 г. индекс биомассы чехони составил 25,1 кг на траление. Эта величина значительно превысила среднемноголетний уровень 1996-2018 гг., и была более чем в два раза выше значений 2020, 2021 гг., что объясняется вступлением в промысел среднеурожайных поколений 2017-2019 гг. рождения и высокоурожайного поколения 2016 г.

Стратегия управления запасом чехони в виде правила регулирования промысла (ПРП) определялась с помощью ориентиров управления по биомассе и промысловой смертности. Основу промыслового запаса чехони в 2024 г. будут составлять поколения 2017-2019 гг.

По расчетным данным численность промысловой части запаса чехони в российской части Куршского залива в 2024 г. составит 3579 тыс. экз., биомасса - 1064 т. После определения численности запаса с помощью когортной модели КАФКА, а также величины интенсивности промысла, с помощью правила регулирования (ПРП), была получена оценка ОДУ на 2024 г. в размере 250 т, что на 20 т выше уровня 2021-2023 гг. (230 т).

Плотва (Rutilus rutilus)

Промысловый вылов плотвы в 2022 г. по российской акватории Куршского залива составил 437 т или 87 % от общего допустимого улова. Объем её вылова зависит от интенсивности весенне-летнего промысла, на который периодически накладываются ограничения.

Основные биологические параметры рыб в уловах оставались практически неизменными на протяжении многолетнего периода, что косвенно свидетельствует об удовлетворительном состоянии запаса и отсутствии признаков его переэксплуатации. В промысловых уловах 2022 г. плотва была представлена 5-11 годовалыми особями, доминировали 6-8-годовики (86,3 % численности). Средние показатели длины, массы и возраста составили 21 см, 230 г и 6,7 года, соответственно.

Для определения величины ОДУ плотвы Куршского залива была принята стратегия, направленная на поддержание постоянной величины вылова - схема управления СС1. Выбранная стратегия (с учетом полного освоения предполагаемого вылова в 2023 г.) позволяет прогнозировать промысловый вылов на 2024 г. в объеме 442 т, а, учитывая вылов в научно-исследовательских и контрольных целях и экспертную оценку любительского рыболовства (около 10 т в год), данная величина может быть увеличена до 450 т. Соответственно, ОДУ плотвы в 2024 г. может составить 450 т, что соответствует уровню 2023 г. (450 т) и на 50 т ниже уровня 2022 г. (500 т).

Калининградский (Вислинский) залив

Лещ (Abramis brama)

С 1960 по 2022 гг. он изменялся в пределах 159-425 т, составляя в среднем 279 т. На протяжении последних 30 лет, начиная с первой половины 90-х годов XX века, амплитуда колебаний величины вылова уменьшилась, а в его динамике можно отметить два периода снижения (середина 90-х и 2000-х годов), обусловленного, во-первых, вступлением в промысел неурожайных поколений (особенно 1983-1989 гг. рождения) и, соответственно, уменьшением величины запаса, во-вторых, неудовлетворительным характером организации промысла. Запас леща в современный период соответствует среднемноголетнему уровню. Начиная с 1999 г., среднее значение вылова составляет 258 т.

В 2022 г. было выловлено 244 т, при величине общего допустимого улова для российской части водоема 290 т.

В промысловых уловах 2022 г. вид был представлен5-16-годовалыми особями, доминировали 6-9-годовики (85,5 % численности). Основные характеристики леща из промысловых уловов находились в пределах среднемноголетних колебаний, они составили: средняя длина - 49 см, средняя масса – 1650 г, средний возраст – 8,1 года.

Индекс биомассы вида, по данным учетных траловых съемок 2022 г., составил 4,3 кг на траление и находился на уровне ниже среднемноголетнего значения.

Результаты расчетов показывают, что величина запаса леща Калининградского (Вислинского) залива, в последние годы и в ближайшей перспективе, находится в биологически безопасных пределах. Рекомендуемая величина промысловой смертности Fbar7-10 для прогнозного 2024 г. составит 0,34, она равна Fbar7-10 2021-2022 гг., что соответствует опции управления запасом на уровне «Statusquo».

Промысловый запас леща в ближайшей перспективе будут формировать в основном среднеурожайные и превышающие среднемноголетний уровень поколения 2014-2017 гг..Поколение 2018 г. обловлено не полностью, но предварительно оценено как среднеурожайное.

По расчетным данным численность промысловой части запаса леща в российской части Калининградского (Вислинского) залива в 2024 г. составит 484,0 тыс. экз., биомасса - 719 т. После определения численности запаса с использованием модели КАФКА, а также величины интенсивности промысла, с помощью правила регулирования (ПРП) и опции управления на уровне «Statusquo», была получена оценка ОДУ на 2024 г., которая составила260 т, что на 20 т ниже величины ОДУ на 2023 г. (280 т).

Судак (Sander lucioperca)

Российский вылов судака в период с 1961 по 1992 гг. колебался от 82 до 321 т, при среднем значении 207 т. С 1993 г. наблюдалось резкое его падение при незначительном снижении запаса. Это, прежде всего, было связано с неудовлетворительной организацией промысла. Далее добыча вида стабилизировалась, среднее значение вылова в 1993-2022 гг. составило 131 т, но в 2022 г. он снизился до наименьшей за последнее десятилетие величины – 106 т. Освоение ОДУ вида, как правило, находится на высоком уровне, (в среднем - 86 %), в 2022 г. реализация ОДУ составила 76 %.

Основные биологические параметры особей из промысловых уловов 2022 г. были следующими: средняя длина - 50 см, средняя масса - 1178 г, средний возраст - 5,3 года.Судак был представлен 3-11-годовалыми особями,традиционно доминировали 4-6-годовики (76,6 % от численности).

Для оценки ОДУ судака Калининградского (Вислинского) залива была принята стратегия, в соответствии с которой ОДУ определяется, как средний вылов за последние 5 лет наблюдений. Поэтому для прогнозного 2024 г. (с учетом полного освоения предполагаемого вылова в 2023 г.) ОДУ судака по российской части Калининградского (Вислинского) залива составит 120 т, что на 10 т ниже, чем ОДУ на 2023 г. (130 т) и на 30 т ниже уровня 2012-2021 гг. (150 т).

Чехонь (Pelecus cultratus)

В отличие от других вылавливаемых водных биоресурсов, чехонь как важный промысловый объект проявила себя сравнительно недавно. До начала 80-х годов XX века ее численность была невелика, поэтому вид начал учитываться российской промысловой статистикой только с 1982 г. В период с 1998 по 2017 гг. вылов чехони в российской части Калининградского (Вислинского) залива превышал среднемноголетнюю величину (51 т), но в последние пять лет (2018-2022 гг.) снизился. В 2022 г. было выловлено 27 т чехони, реализация ОДУ составила 42 %. Низкий уровень освоения был обусловлен как уменьшением запаса вследствие естественных причин, связанных с особенностями биологии чехони и пищевыми взаимоотношениями между видами водных биоресурсов в водоеме, так и характером промысла, ориентированного на вылов более ценных в экономическом отношении объектов.

Основные биологические параметры рыб из промысловых уловов 2022 г. находились в пределах многолетних колебаний. Средняя длина особей составила 38 см, средняя масса – 370 г, средний возраст – 8,0 года. На долю 6-9-годовиков приходилось 84,1 % численности вылова.

Для оценки ОДУ чехони Калининградского (Вислинского) залива была принята стратегия, в соответствии с которой ОДУ определяется как средний вылов за последние пять лет наблюдений. Поэтому для прогнозного 2024 г. (с учетом полного освоения предполагаемого вылова в 2023 г.) ОДУ чехони по российской части Калининградского (Вислинского) залива составит 40 т, что на 25 т ниже уровня 2021-2022 гг. (65 т) и на 15 т ниже 2023 г. (55 т).

Плотва (Rutilus rutilus)

Плотва - немногочисленный вид в Калининградском (Вислинском) заливе, что объясняется неблагоприятными условиями для ее обитания в водоеме. Лимитирующими факторами являются достаточно высокая соленость воды (до 7 ‰) и малое число рек, образующих бассейн залива.

Специализированного промысла плотвы в водоеме не ведется, она облавливается в качестве прилова при добыче других водных биоресурсов в течение всего года. Ее вылов значительно сдерживается ограничением применения мелкоячейных сетей, вводимым в летний период, в связи с приловом молоди охраняемых видов рыб. Обитает плотва преимущественно в прибрежной мелководной части водоема, недоступной облову при проведении учетных траловых съемок.

С начала наблюдений до 2000-х годов максимальный вылов данного вида составлял 40 т в год, а в среднем добывалось порядка 20 т. С 2000-х годов в Правила рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна были внесены изменения и разрешен лов мелкочастиковыми сетями (40 мм) в весеннее–летний период с соблюдением ряда ограничений (аналогично Куршскому заливу), в результате уловы плотвы значительно возросли, чему также способствовал рост рыночного спроса на данный вид.В современный период ее вылов составляет в среднем 82 т в год. В 2022 г. в российской части Калининградского (Вислинского) залива было выловлено80 т плотвы,при ОДУ 100 т.

При этом основные биологические параметры рыб в уловах колеблются незначительно, что косвенно свидетельствует об удовлетворительном состоянии запаса и отсутствии признаков его переэксплуатации.

В уловах 2022 г. плотва была представлена особями в возрасте 4-10-годовика, основная доля численности приходилась на 5-7-годовиков (86,6 %), средние показатели длины, массы, возраста составили 25 см, 235 г, 6,2 года соответственно.

Для оценки ОДУ плотвы Калининградского (Вислинского) залива была выбрана стратегия, направленная на поддержание постоянного объема вылова. Для прогнозного 2024 г., при полном освоении ОДУ в 2023 г., промысловый вылов плотвы составит 85 т, а, учитывая вылов в научно-исследовательских и контрольных целях и экспертную оценку любительского рыболовства (10-15 т в год), данная величина может быть увеличена. ОДУ плотвы в Калининградском (Вислинском) заливе в 2024 г. может составить 100 т.

Оценка воздействия промысла в Куршском и Калининградском (Вислинском) заливах на окружающую среду

В соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России) № 999 от 01.12.2020 г. для каждого запаса ВБР проведена оценка воздействия промысла в Куршском и Калининградском (Вислинском) заливах на окружающую среду.

Куршский и Калининградский (Вислинский) заливы Балтийского моря относятся к водоемам с традиционно развитым рыболовством и сопутствующей ему инфраструктурой, включающей рыбодобывающие организации, промысловый флот, орудия лова, предприятия приемки, хранения и переработки водных биологических ресурсов. С 60-х годов ХХ века в водоемах осуществляется регулируемое рыболовство, в соответствии с «Правилами рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна», которые регламентируют применение различных типов орудий лова, размеров ячеи в них, сроки запрета, минимальную промысловую длину рыб и прочее. Важнейшим элементом регулирования является установление научно-обоснованных объемов допустимых уловов (ОДУ) ценных промысловых биоресурсов.

Исследование основных биологических характеристик водных биологических ресурсов, таких как показатели линейного и весового роста, сроки полового созревания, свидетельствует об отсутствии существенных изменений в течение продолжительного периода наблюдений. Это позволяет охарактеризовать условия обитания ВБР в водоемах как благоприятные.

В сложившихся условиях промысловые запасы рыб остаются относительно стабильными, динамика численности и биомассы определяется, главным образом, естественными причинами. Как видно из представленных выше материалов, популяции гидробионтов находятся в удовлетворительном состоянии, колеблются в пределах среднемноголетних величин, что служит основой стабильного промысла.

Рыболовство является постоянным фактором воздействия на окружающую среду. Оно осуществляется на рациональной основе, не наносит ущерба водным биоресурсам заливов и при этом является социально значимой отраслью Калининградской области.

«АтлантНИРО» проводит комплексный ихтиологический, гидрохимический и гидробиологический мониторинг водоема. За более чем 50-летний период наблюдений в структуре ихтиоценоза, фитопланктона, зоопланктона, зообентоса, а также в химическом составе воды не выявлено изменений, связанных с рыболовной деятельностью.

Все вышеизложенное позволяет заключить, что промысел водных биоресурсов в Куршском и Калининградском (Вислинском) заливах не наносит ущерба окружающей среде.

Сотрудники Атлантического филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») в первом квартале текущего года провели научный мониторинг пелагических и донных уловов основных промысловых видов рыб Балтийского моря на объектах крупнейших рыбодобывающих организаций Калининградского региона. Цель работ – сбор данных по величине, динамике распределения, видовой и размерно-возрастной структуре уловов, биологическому состоянию и питанию рыб для разработки прогноза состояния запасов и их вылова в Балтийском море.

Добыча шпрота (кильки) и сельди балтийской (салаки) велась в пределах всей российской акватории 26 подрайона ИКЕС. На протяжении периода наблюдений на пелагическом промысле рыбоналивных судов шпрот являлся основным по важности видом в уловах ввиду образования сезонных нерестовых скоплений. Традиционно в холодное время года ведется активный промысел данного вида, т.к. сырье имеет наиболее хорошее качество. Одновременно суда типа МРТК вели и близнецовый лов – специализированный промысел салаки.

Длина шпрота варьировала от 7,5 до 15,5 см, средний размер – 12,1 см (в аналогичный сезон 2022 г. – 11,7 см, в 2021 г. – 10,8 см). В уловах доминировали особи одной размерной группы 11,5-12,5 см (76,1%) Молодь шпрота была не многочисленна – в среднем 4,3 % от численности вида (в феврале 2022 г. – 2,3 %, в 2021 г. – около 27 %).

Размерный ряд сельди балтийской (салаки) был представлен особями от 12,0 до 28,5 см, средняя длина составила 19,6 см (в 2022 г. – 18,2 см, в 2021 г. – 18,4 см). Основу уловов сформировала модальная группа 17,5-21,0 см (81,2 %). Доля молоди сельди также как и шпрота отмечалась на низком уровне.

Показатели прилова молоди пелагических видов рыб на промысле являются дополнительным индикатором урожайности поколений. Пополнение шпрота 2022 г. (возраст 1 год – поколение 2021 г.) для всей единицы запаса оценено как неурожайное, на уровне в два раза ниже среднего за период 1974–2021 гг. Величина ниже среднего значения отмечена и для пополнения 2023 г. (поколение 2022 г.). Похожая ситуация отмечается и с сельдью. Текущие мониторинговые работы подтвердили ранее отмеченные предположения. При этом общий высокий уровень биомассы запаса шпрота и довольно стабильный уровень величины запаса сельди Центральной Балтики позволяет вести их добычу на уровне 2022 г. в пределах установленных объемов общих допустимых уловов.

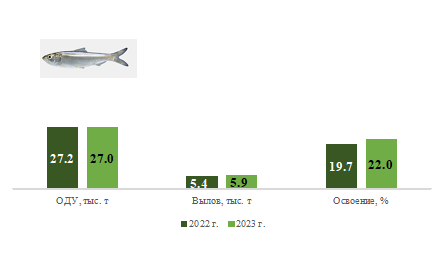

Отечественные рыболовные компании ведут промысел пелагических видов рыб в российской зоне 26 и 32 подрайонов ИКЕС Балтийского моря. Данные из отраслевой системы мониторинга водных биологических ресурсов, наблюдения и контроля за деятельностью промысловых судов для 26 и 32 подрайонов ИКЕС Балтийского моря показывают, что по сравнению с рассматриваемым периодом 2022 г., несколько вырос вылов сельди. Увеличилось и освоение ОДУ (рисунок 1).

Рисунок 1. ОДУ, общий вылов и освоение сельди балтийской (салаки) в Балтийском море

(включая Калининградский (Вислинский залив) и 32 подрайон ИКЕС)

(оперативные данные с 01.01 по 14.03.2022–2023 гг.)

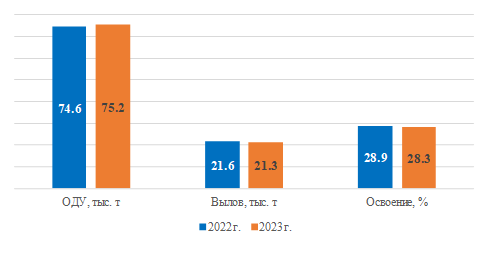

Вылов и освоение квот шпрота практически соответствуют уровню 2022 г. (рисунок 2).

Рисунок 2. ОДУ, общий вылов и освоение шпрота (кильки) в Балтийском море

(оперативные данные с 01.01 по 14.03.2022–2023 гг.)

При ведении донного тралового лова в российской зоне 26 подрайона ИКЕС Балтийского моря основным объектом промысла, как и в предыдущие пять лет, была речная камбала (около 93 % от улова). Длина трески варьировала от 22 до 51 см. Преобладали особи размерной группы 35-39 см (60 % численности). Средняя длина составила 37,1 см (в 2021 г. – 39,6 см, в 2022 г. – 37,6 см). Длина речной камбалы изменялась от 16 до 42 см. Преобладали особи длиной 23-27 см (56 % численности). Средняя длина – 25,3 см (уровень 2021–2022 гг.).

Небольшие уловы трески были обусловлены общим депрессивным состоянием запаса и широкой зоной гипоксии глубже 70-75 м. Поэтому основная акватория промысла судов охватывала районы с глубиной менее 70 м. По данным наблюдений АтлантНИРО коренного улучшения газового режима глубоководной части акватории, на фоне некоторой интенсификации адвективных процессов, не произошло. Условия гипоксии (кислород менее 2 мл/л), как в 2022 г. и в ближайшей ретроспективе, наблюдались на всей акватории с глубинами более 70-80 м, в том числе и в промежуточном слое (60-80 м) в Борнхольмской котловине. На значительной части акватории Гданьского бассейна, куда входит и российская акватория моря, у дна сохранился сероводород. Аэрацией всей водной толщи от поверхности до дна отличалась только мелководная Арконская котловина на крайнем юго-западе Балтики.

Объемы добычи трески в первом квартале традиционно находятся на невысоком уровне. Однако освоение ОДУ на текущий момент несколько выросло в сравнении с 2022 г. (рисунок 3).

Рисунок 3. ОДУ, общий вылов и освоение трески в Балтийском море

(оперативные данные с 01.01 по 14.03.2022–2023 гг.)

Остается актуальным вопрос о снижении числа "неэффективных" пользователей, независимо от установленной величины ОДУ, при существующей организации добычи трески порядка 25-30 % этого объема ежегодно приходится на предприятия, не ведущие промысел, т.е. суда просто не выходят в море. Донный промысел в Балтийском море является смешанным. Добыча трески ведется вместе с добычей речной камбалы. У таких пользователей, как правило, имеется квота по камбале в минимальном объеме, либо она отсутствует. Аналогичная ситуация отмечалась и в первом квартале 2023 г. Несмотря на более благоприятную, в сравнении с 2022 г., промысловую обстановку, добычей трески занималось лишь одно судно. При таком промысловом усилии вряд ли стоит ожидать высоких показателей вылова вида. Однако традиционно наиболее показательным в этом плане будет 2 квартал года.

Вылов камбалы речной на настоящее время превышает показатель 2022 г. почти в 3 раза. Также увеличилось и освоение установленного на 2023 г. ОДУ (рисунок 4).

Рисунок 4. ОДУ, общий вылов и освоение речной камбалы в Балтийском море

(оперативные данные с 01.01 по 14.03.2022–2023 гг.)

В целом на текущий момент величина запаса трески сохраняется на низком, но стабильном уроне, что позволяет добывать ее в уставленном объеме. Запас речной камбалы достаточно высок и в ближайшей перспективе составит основу уловов донного тралового промысла.

В целом по состоянию на 14 марта 2023 г. вылов трески, камбалы речной, шпрота (кильки) и сельди балтийской (салаки) практически соответствует уровню аналогичного периода 2022 г. и составляет более 21 тыс. т. Суммарное освоение ОДУ по всем видам ВБР, как и в 2022 г., близко к 30 % (рисунок 5).

По результатам промысла 1 квартала 2023 г. можно отметить, что добыча основных объектов ведется успешно.

Рисунок 5. ОДУ, общий вылов и освоение ВБР в Балтийском море с начала года

(оперативные данные с 01.01 по 14.03.2022–2023 гг.)

С началом весны стартовала салачная путина в Калининградском (Вислинском) заливе. Данный водоем является крупнейшем нерестилищем сельди балтийской, где она успешно облавливается ставными неводами в период нерестовых миграций. Вылов сельди балтийской в заливе осуществляется в счет общей квоты Российской Федерации по Балтийскому моря, которая на 2023 г. была определена в объеме 2,8 тыс. т. Фактический вылов на текущий момент составил 0,233 тыс. т.

Сотрудниками лаборатории лиманов Атлантического филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») осуществлялся традиционный мониторинг хода промысла сельди балтийской и сбор биопромысловых данных.

Период ледостава в зимний период 2022-2023 гг. в Калининградском (Вислинском) заливе отмечался в декабре 2022 г., с 20 декабря лед отсутствует. Температура воды в заливе и прибрежной части моря с начала 2023 г. изменялись от 2 до 4 °С, причем в море она была несколько выше, поэтому, несмотря на отсутствие льда, массовых заходов сельди на нерестилища не наблюдалось. Первые немногочисленные преднерестовые косяки появились к середине февраля, к концу февраля с началом весеннего прогрева вод развернулся промысел.

Результаты первых биологических анализов показали, что состояние водных биоресурсов полностью соответствует первой волне массового нереста.

Возрастной состав включает 2-9-годовиков, на долю 4-годовиков приходится почти 60 % численности. Это высокоурожайное поколение 2019 г. рождения доминирует в промысле третий год, 3-годовики и старшие возрастные группы составляют соответственно 15 и 18 %, 2-годовики, нерестующие позднее при более высокой температуре воды, в настоящее время составляют 7 %.

Средние размерные показатели рыб находятся на относительно высоком уровне: длина - 20,8 см, масса 54,6 г. Длина изменяется от 16 до 27 см, 76 % приходится на размерные группы 19-22 см. Соотношение полов равно 1, почти 61 % особей имеют гонады в VI стадии зрелости, что говорит о завершении первой волны нереста. Рыба начала питаться, наличие пищи отмечено у 10 %, средний балл наполнения - 0,1. Одним из показателей начального периода нереста является присутствие в уловах рыб, зараженных личинками нематод Anisakis simplex, в марте экстенсивность инвазии составила 2 %.

Добыча сельди в Калининградском (Вислинском) заливе продолжается. Учитывая возрастной состав нерестующих рыб с незначительной долей младших возрастов и состояние гонад можно прогнозировать успешный промысел и высокую вероятность полной реализации квоты.

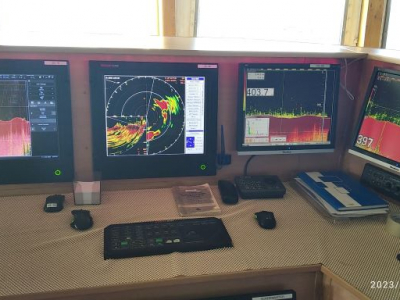

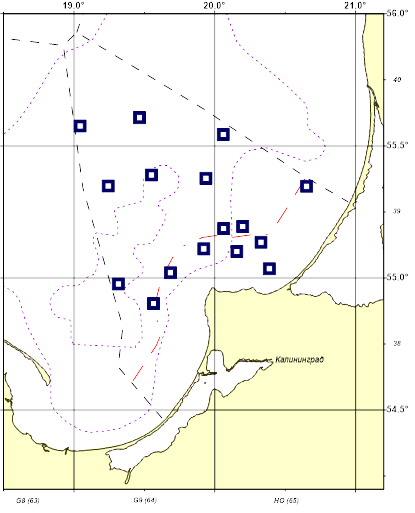

В соответствии с Государственным заданием Атлантическому филиалу ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») на 2023 г., Планом ресурсных исследований и государственного мониторинга водных биоресурсов на 2023 год, а также Перечнем приоритетных экспедиционных исследований 14 марта текущего года начался научно-исследовательский рейс СТМ «Атлантида» в юго-восточную часть Балтийского моря.

Учетная траловая съемка проводится с целью оценки состояния запасов демерсальных видов рыб, оценки численности пополнения трески, камбалы речной, изучения размерно-возрастного состава донных рыб, их распределения, биологического состояния и условий воспроизводства, исследований факторов внешней среды.

Схема контрольных тралений донной траловой съемки

СТМ К-1704 «Атлантида»

Основными задачами планируемых работ являются:

- оценка численности пополнения, относительной плотности концентраций основных промысловых донных рыб;

- сбор материала по размерно-возрастному составу, биологическому состоянию, питанию и распределению водных биоресурсов;

- сбор гидрометеорологической информации (атмосферные процессы, термическая и гидрохимическая структура вод);

- сбор гидробиологических проб;

- сбор проб для паразитологических исследований.

- акустический контроль выполняемых тралений, сбор материалов по гидроакустическим характеристикам (индексы плотности NASC и гистограммы их частотного распределения, пространственное распределение NASC) смешанных рыбных скоплений для акустической оценки биомассы трески;

- сбор информации об экологических факторах, определяющих доступность ВБР промыслу.

Контрольные траления донной учетной съемки будут выполняться в соответствии со схемой и методикой «АтлантНИРО» и руководством ИКЕС по международным траловым съемкам на Балтике, по стратифицированной схеме с дискретностью слоев через каждые 10 м глубины в диапазоне от 20 до 110 м и случайным распределением траловых станций на площади страты.

Полученные в ходе рейса данные будут использованы для оценки численности и биомассы запасов водных биологических ресурсов, а также разработки мер по их рациональной эксплуатации.

В настоящее время подобные экспедиционные исследования в Балтийском море приобретают особую значимость. В условиях ограничения участия России в работе ИКЕС, в том числе закрытие российским специалистам доступа к международным базам данных, собственные наблюдения являются единственным источником информационного обеспечения прогнозов вылова ВБР.

20 по 27 февраля 2023 года в г. Нуадибу (Мавритания) состоялись 10-я Научная Рабочая группа Мавританского института океанографических исследований и рыболовства (ИМРОП) «Управление рыбными ресурсами и рациональное освоение биоразнообразия в интересах устойчивого развития» и сессия Научного совета ИМРОП.

В пленарных заседаниях принимали участие более двухсот представителей местной администрации, исследовательских организаций, рыбной промышленности и деловых кругов.

Мавританскому институту удалось сделать традиционными такие проводимые раз в четыре года форумы, интерес к которым проявляют занимающиеся морскими исследованиями ученые из соседних стран и из государств, ведущих промысел в регионе. Следуя Кодексу ответственного ведения рыболовства, представители АтлантНИРО всегда принимали участие в этих мероприятиях, предоставляя для них биостатистические данные, материалы исследовательских рейсов и способствовали получению оперативных оценок состояния запасов объектов пелагического тралового промысла.

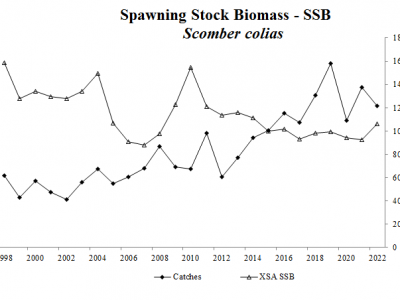

Текущий год не стал исключением. В мероприятиях участвовал приглашенный сотрудник Атлантического филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО»), который ознакомил специалистов ИМРОП с результатами работ АтлантНИРО в области моделирования морских экосистем, осветил результаты исследовательской деятельности АтлантНИРО в Центрально-Восточной Атлантике в 2022 году, принял участие в работе созданной в рамках Группы комиссии по оценке состояния запасов пелагических рыб. Эта комиссия после анализа доступных данных пришла к выводу о чрезмерной эксплуатации запасов сардинелл. Относительно запаса сардины принято заключение о его благополучном состоянии. Отмечено хорошее состояние запаса скумбрии, запас которой эксплуатируется в полной мере.

В ходе сессии Научного совета ИМРОП мавританские исследователи подводили итоги и составляли планы своей деятельности. При обсуждении планирования исследовательских программ они подчеркивали необходимость применения экосистемного подхода к управлению водными ресурсами с учетом природных и антропогенных воздействий и с применением, в частности, предложенной АтлантНИРО модели.

Использованы фотоматериалы сайта https://www.imrop.mr/.

В Атлантическом филиале ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») прошла отчетная сессия по результатам выполнения научно-исследовательских работ в 2022 г.

25 - 26 января 2023 г. в Атлантическом филиале ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») прошла отчетная сессия по результатам выполнения научно-исследовательских работ в 2022 г. На сессии были заслушаны доклады по научным исследованиям в двух категориях: «Наиболее значимые работы» и «Молодой ученый».

В заседаниях отчетной сессии Ученого совета, которые вёл руководитель филиала Бандурин К.В., принимали участие начальник отдела морских рыб европейских морей Центрального института ФГБНУ «ВНИРО» Леонтьев С.Ю., представители Западно-Балтийского территориального управления Росрыболовства, Общественного совета Западно-Балтийского территориального управления Росрыболовства, Агентства по рыболовству Калининградской области, Союза рыбопромышленников Запада, сотрудники института.

Всего в ходе сессии было заслушано 15 докладов в категории «Наиболее значимые научно-исследовательские работы» и 5 докладов в категории «Молодой ученый» по результатам исследований водных биологических ресурсов и среды их обитания в Куршском и Калининградском (Вислинском) заливах, Балтийском море, океанических районах Атлантики и Юго-восточной части Тихого океана.

По итогам сессии лучшими в категории «Наиболее значимые научно-исследовательские работы» были признаны доклады:

заведующего лабораторией общей технологии Нехамкина Б.Л. с соавторами «Как снизить соль в соленой рыбе: перспективы и решения»;

старшего научного сотрудника лаборатории лиманов Подгорного К.А. с соавтором «Математическое моделирование процессов трансформации соединений биогенных элементов в экосистеме Калининградского (Вислинского) залива Балтийского моря»;

ведущего научного сотрудника лаборатории Балтийского моря Амосовой В.М. «Об оценке запасов трансграничных видов рыб в Балтийском море в новых условиях развития отечественной рыбохозяйственной науки».

В категории «Молодой ученый» лучшими признаны доклады:

заведующего сектором экспедиционных исследований Чурина Д.А. с соавтором «Океанологические условия промысла ставриды и скумбрии в ЮВТО в 2022 г. Тренды и риски»;

старшего инженера лаборатории физико-химических и бактериологических исследований Сташко А.В. «Гидрохимические условия в прибрежной зоне Куршской косы в 2022 г.»;

специалиста лаборатории промысловой океанологии Красикова И.Н. «Опыт применения современного океанологического оборудования в экспедиционных исследованиях АтлантНИРО».

Представленные на отчётной сессии научные доклады планируется подготовить в виде публикаций, которые войдут в очередной номер «Трудов АтлантНИРО».

В целом работа отчетной сессии получила высокую оценку как со стороны приглашенных участников, так и со стороны сотрудников филиала.