Состоялась Встреча экспертов по обсуждению совместных экспедиционных исследований Российской Федерации и Республики Мозамбик

14 октября 2024 г. в ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» и его Атлантическом филиале («АтлантНИРО») в формате видеоконференцсвязи состоялась встреча экспертов «АтлантНИРО» и Института океанографии Мозамбика (OIM) с целью согласования предварительной программы совместных исследований в зоне Мозамбика в ходе Большой африканской экспедиции 2024-2026 гг.

Встреча проходила в рамках Меморандума о взаимопонимании между Федеральным агентством по рыболовству (Российская Федерация) и Министерством морских дел, внутренних вод и рыбного хозяйства (Республика Мозамбик) от 27 сентября 2023 г.

Российскую делегацию возглавлял заместитель директора – руководитель Атлантического филиала Константин Викторович Бандурин. Мозамбикской делегацией руководил генеральный директор OIM Антонио Огуане.

В ходе встречи ученые двух стран обсудили задачи предстоящих совместных экспедиционных научно-исследовательских работ:

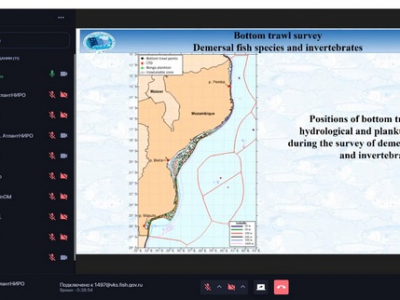

1. Выполнение учетной траловой съемки для оценки биомассы демерсальных водных биологических ресурсов.

2. Сбор данных для изучения биологических характеристик и размерно-возрастного состава демерсальных видов рыб и беспозвоночных.

3. Выполнение комплекса работ для изучения гидрометеорологических, океанологических и гидрохимических условий формирования зон повышенной биопродуктивности вод в районе работ.

4. Сбор проб для изучения качественного и количественного видового состава фито-, зоо- и ихтиопланктона.

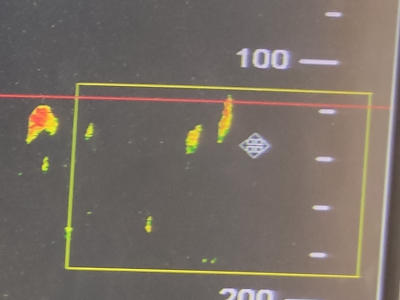

5. Осуществление акустического сопровождения траловой съемки демерсальных видов в виде систематической регистрации акустического индекса «NASC» (относительных значений плотности, м2/миля2).

На встрече были затронуты вопросы технической организации предстоящих работ, включающие районы выполнения исследований, схему позиций планируемой сетки контрольных тралений и др.

Дальнейшее согласование технических параметров планируемой программы совместных исследований в водах Мозамбика решено продолжить по переписке.

Состоялась Встреча экспертов по обсуждению совместных экспедиционных исследований Российской Федерации и Республики Ангола в ходе Большой африканской экспедиции 2024-2026

03 октября 2024 г. в Атлантическом филиале ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») в формате видеоконференцсвязи состоялась встреча экспертов «АтлантНИРО» и Национального института исследований в области рыболовства Республики Ангола (INIP) с целью согласования программы совместных исследований в водах Анголы в ходе Большой африканской экспедиции 2024-2026 гг.

Встреча проходила в рамках Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Ангола о сотрудничестве в области рыбного хозяйства и аквакультуры от 04 апреля 2019 г.

Российскую делегацию возглавлял заместитель директора – руководитель Атлантического филиала Константин Викторович Бандурин. Ангольскую делегацию возглавляла Филомена Велхо, директор INIP.

В ходе встречи ученые двух стран обсудили задачи предстоящих совместных экспедиционных научно-исследовательских работ:

1. Выполнение учетной траловой съемки для оценки биомассы демерсальных водных биологических ресурсов.

2. Выполнение тралово-акустической съемки для оценки биомассы и численности мелких пелагических видов рыб.

3. Сбор данных для изучения биологических характеристик и размерно-возрастного состава демерсальных и пелагических видов рыб и беспозвоночных.

4. Выполнение комплекса работ для изучения гидрометеорологических, океанологических и гидрохимических условий формирования зон повышенной биопродуктивности вод в районе работ.

5. Сбор проб для изучения качественного и количественного видового состава фито-, зоо- и ихтиопланктона.

6. Осуществление акустического сопровождения траловой съемки демерсальных видов в виде систематической регистрации акустического индекса «NASC» (относительных значений плотности, м2/миля2).

На встрече были затронуты вопросы технической организации предстоящих работ, включающие районы и этапы выполнения исследований, схему позиций планируемой сетки контрольных тралений, условия участия в экспедиции ангольских специалистов.

Детальное обсуждение и согласование технических параметров планируемой программы совместных исследований в водах Анголы решено продолжить в ближайшее время на дополнительной встрече с расширенным составом ангольских специалистов по демерсальным и пелагическим видам водных биоресурсов.

Для справки

Научное сотрудничество между нашими странами в области рыбного хозяйства и рыболовства началось в 70-е годы прошлого столетия. Первое межправительственно соглашение о сотрудничестве в области рыбного хозяйства между СССР и Анголы было подписано в мае 1976 года, в 2026 году исполнится 50 лет с момента этого события. В 1976-1991 гг. отечественный флот вел промысел в водах Анголы на основе межправительственного соглашения. В эти годы проходило активное сотрудничество ученых АтлантНИРО и Центра рыбохозяйственных исследований Анголы. В Анголу неоднократно направлялись научные сотрудники АтлантНИРО для совместных работ со специалистами Анголы. В настоящее время действует Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Ангола о сотрудничестве в области рыбного хозяйства и аквакультуры, подписанное 04 апреля 2019 года в Москве.

С 16 по 27 сентября 2024 г. в г. Мадриде (Испания) проходили мероприятия Международной комиссии по сохранению атлантических тунцов (ИККАТ) (далее –Комиссия): ежегодный Постоянный Комитет по исследованиям и статистике (далее SCRS) и совмещенные с SCRS Подкомитет по статистике и Рабочие группы по тунцам, мечерылым рыбам и акулам. Российская делегация участвовала в SCRS в формате видеоконференцсвязи и была представлена специалистами Атлантического филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») Ф.В. Коломейко, начальник отдела; А.А. Нестеров, ведущий научный сотрудник.

Краткая справка

После вступления России в ИККАТ в 1977 г. Атлантический филиал («АтлантНИРО») проводит работы в соответствии с обязанностями России, предусмотренными членством в ИККАТ. Сотрудники филиала участвуют в сборе промыслово-биологических материалов на судах, изучении распределения и жизненных циклов тунцовых рыб и сопутствующих видов; подготовке и представлении ежегодных статистических и отчетных документов. Филиал выполняет роль организации-корреспондента, связанной с перепиской, подготовкой и представлением материалов и отчетов. «АтлантНИРО» оператор в России системы eBCD контролирующей перемещение синего тунца от рыбаков до потребителей. Ежегодный вылов «малых» тунцов при траулерном промысле России в Атлантике 10 тыс.т.

В 2024 г. в мероприятиях Постоянного Комитета по исследованиям и статистике участвовали представители большинства из 53 членов ИККАТ, в том числе России, Китая, Ганы, стран Европейского союза, Канады, Мавритании, Марокко, Мексики, Сенегала, США, Уругвая, ЮАР, Японии и других стран. Кроме того, присутствовали наблюдатели Международных и Региональных организаций, связанных с тунцовым промыслом, независимые научные эксперты.

Основные направления деятельности делегации АтлантНИРО в рамках SCRS включали:

- участие в экспертной проверке промысловых и биологических материалов, поступивших в ИККАТ в 2024 г за отчетный 2023 г. Рассмотрение материалов выполнялось по группам видов рыб: «тропические» тунцы, тунцы умеренных вод, акулы, мечерылые рыбы, «малые» тунцы;

- анализ отчетов SCRS и отдельных стран об исследованиях в рамках программ по группам «Тропические тунцы» (желтоперый, большеглазый и полосатый) и «Малые тунцы» (13 видов), корректировка отчета Подкомитета по статистике и группы «Тропические тунцы» для представления Комиссии ИККАТ;

- представление на Подкомитете по статистике ИККАТ статистических данных России в 2023 г. и в первой половине 2024 г.;

- участие в редакции новых форм представления статистических данных в 2025 г.;

- участие в корректировке и дополнениях промыслово-биологических обзоров ежегодно обновляемых на сайте ИККАТ по видам рыб;

- участие в рассмотрении научных докладов и документов, подготовленных в соответствии с действующими программами и проектами в рамках тунцовой тематики;

- участие в подготовке планов и рекомендаций для Постоянного Комитета по исследованиям и статистике и Комиссии ИККАТ на 2025-2026 гг.;

- обсуждение задач пополнения и совершенствования баз данных ИККАТ, необходимости продолжения стандартизации ретро-данных и развития новой интегрированной онлайн системы управления ИККАТ (англ. ICCAT online management system - IOMS), предназначенной для ввода и хранения отчетных и статистических материалов.

Делегация России получила данные по общему допустимому улову (ОДУ) и квотам конвенционных видов ИККАТ. Сведения, регламентирующие промысел и рекомендации, направленные на сохранение запасов рыб – объектов тунцового промысла.

Научный комитет (SCRS-2024) подтвердил, что Россия в 2024 г. полностью и в установленное сроки выполнила все обязательства перед ИККАТ по представлению статистических и других отчетных данных за 2023-2024 гг. Рекомендации Комитета по исследованиям и статистике SCRS-2024 будут рассмотрены на внеочередной 24-й сессии ИККАТ в ноябре 2024 г. и в случае утверждения опубликованы в установленном порядке.

Фотографии и рисунки использованы с сайта ИККАТ https://www.iccat.int/

После перехода научно-исследовательского судна СТМ «Атлантниро» из Калининграда, где стартовала Большая африканская экспедиция (БАЭ), судно прибыло в район Мавритании.

10 сентября на рейде порта Нуадибу научная группа Мавританского института океанографических исследований и рыболовства (ИМРОП) прибыла на борт СТМ «Атлантниро». Прибытию мавританской научной группы на судно содействовал руководитель Представительства Росрыболовства в Исламской Республике Мавритании Виктор Попов.

На борту судна состоялась Встреча сотрудников Атлантического филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») и ИМРОП с целью согласования программы совместных исследований в зоне Мавритании, в ходе которой были обсуждены все детали научно-исследовательских работ в этом промысловом районе. В состав мавританской научной группы вошли специалисты в области акустических, ихтиологических, гидрологических и гидрохимических исследований.

Научно-исследовательские работы в ИЭЗ Мавритании будут проводиться в рамках Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Исламской Республики Мавритании о сотрудничестве в области морского рыболовства и рыбного хозяйства от 12 мая 2003 г.

В рамках Большой африканской экспедиции в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Мавритании планируется сделать большой объем исследований. Будут выполнены три вида траловых съемок:

- траловая съемка для оценки биомассы демерсальных водных биологических ресурсов (ВБР) в сентябре-октябре 2024 года;

- учетная траловая съемка для оценки индексов пополнения основных эксплуатируемых популяций мелких пелагических видов рыб в декабре 2024 года;

- тралово-акустическая съемка для оценки биомассы и численности эксплуатируемых мелких пелагических видов рыб в январе 2025 года.

Каждая съемка будет сопровождаться проведением работ по оценке гидрометеорологических, океанологических и гидрохимических условий формирования повышенной биопродуктивности вод в ИЭЗ Мавритании. Также будет проводиться сбор проб для изучения качественного и количественного состава фито-, зоо-, ихтиопланктона и фиксация образцов гидробионтов для профильных подразделений института, в которых будет продолжаться береговая обработка полученных материалов.

На первом этапе исследований в ИЭЗ Мавритании будет сделана оценка биомассы демерсальных ВБР вместе с изучением условий среды гидробионтов.

Для справки:

Научно-исследовательские работы в ИЭЗ Мавритании являются составной частью Большой африканской экспедиции, целью которой является проведение рыбохозяйственных исследований в зонах прибрежных стран Атлантического и Индийского океанов. Работы будут выполняться силами двух научно-исследовательских судов Росрыболовства «Атлантниро» и «Атлантида» с группами ученых Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). Основанием для ее проведения является распоряжение Правительства Российской Федерации.

Планируется провести научно-исследовательские работы в прибрежных водах 18 государств Западной Африки и западной части Индийского океана. СТМ «Атлантниро» будет проводить исследования в зонах Марокко, Мавритании, Нигерии, Камеруна, Сан-Томе и Принсипи, Габона, Экваториальной Гвинеи, Республики Конго, Анголы. СТМ «Атлантида» выполнит работы в морских водах Мавритании, Сенегала, Гвинеи-Бисау, Гвинейской Республики, Сьерра-Леоне, Мозамбика, Мадагаскара, Маврикия, Омана, Эритреи.

Работа Большой африканской экспедиции продолжится до начала 2026 г. Содержание работ будет включать выполнение комплексных съемок по оценке величин биомассы, численности и пополнения мелких пелагических рыб, а также выполнение работ по оценке биомассы демерсальных или донных рыб, креветок и других водных биологических ресурсов вместе с изучением особенностей распределения и поведения водных биологических ресурсов, и океанологических условий и кормовой базы. Оценки будут производиться посредством акустического зондирования, контрольных тралений, гидрологических и гидробиологических станций.

Специалист Атлантического филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») принял участие в совещаниях рабочих групп АНТКОМ

С по 24 июня по 12 июля 2024 г. в г. Леуварден, Королевство Нидерландов, состоялись плановые совещания Рабочей группы по Статистике, Анализу и моделированию (WGSAM, 24-28 июня 2024 г) и Рабочей группы по экосистемному мониторингу и управлению (WGEMM, 2-12 июля 2024г.). Принимающей стороной совещаний выступили Арктический центр университета города Гронинген и Министерство иностранных дел Королевства Нидерландов.

В совещаниях приняли участие специалисты из 20 стран-членов АНТКОМ, включая Австралию, Аргентину, Бразилию, Великобританию, Германию, Европейский Союз, Испанию, Италию, Китай, Королевство Нидерланды, Украина, Новую Зеландию, Норвегию, Польша, Республику Корея, Российскую Федерацию, Франция, Чили, Южная Африка, Япония. Российскую Федерацию представляла Касаткина С.М., нач. отдела Атлантического филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО»).

На указанные мероприятия российской стороной было представлено четыре рабочих документа, подготовленных в соответствии с повесткой совещаний.

Рабочая группа по Статистике, анализу и моделированию (WGSAM) рассмотрела вопросы подготовки рекомендаций для Научного Комитета и его рабочих групп по использованию количественных методов оценки запасов клыкача, криля и ледяной рыбы, выполнила обзор научных программ, представленных странами-членами на сезон 2024/25 г.

Наиболее дискуссионным вопросом остается стандартизация ресурсных исследований, что имеет принципиальное значение для стратегии развития научных программ в зоне Конвенции АНТКОМ, и прежде всего, клыкача в районах с недостаточным объемом данных. Наиболее остро эта проблема стоит в отношении программы ресурсных исследований антарктического клыкача (Dissostichus mawsoni) в Восточной Антарктике (подрайоны 58.4.1 и 58.4.2). Программа, выполняемая здесь с участием семи судов из пяти стран, приостановлена с сезона 2018/2019 г. из-за ее низкой эффективности. Российская сторона подтвердила свою позицию в отношении требований к научным программам, прежде всего, в отношении стандартизации орудий лова и дизайна размещения промыслового усилия при необходимом пространственном перекрытии мечения.

Группа рассмотрела вопросы практической реализации модели CASAL2 для оценки запасов клыкача, указав на сохраняющийся недостаток данных по мечению, охватывающих различные когорты клыкача. Обсудив процедуры, позволяющие максимально увеличить выживаемость выпущенной меченой рыбы, Группа утвердила обновленное Руководство и форматы представления отчетности для научных наблюдателей на ярусном промысле, которые будут введены в сезоне 2024/25 г.

В связи с разработкой АНТКОМ подходов к пересмотру стратегии управления промыслом криля тематика WGSAM в последние годы включает разработку моделей комплексной оценки запасов антарктического криля на примере подрайона Антарктического полуострова (подрайон 48.1). Российская сторона обосновала необходимости включить в план работ изучение пространственно-временной динамики биомассы криля и его размерной структуры под влиянием переноса криля из морей Беллинсгаузена и Уэдделла, ссылаясь на результаты 69-рейса СТМ Атлантиды. Продолжение российских ресурсных исследований криля на СТМ Атлантида позволит получить современную информацию для аргументированной позиции в отношении схем управления ресурсами криля.

Рабочая группа по экосистемному моделированию и управлению (WGEMM) рассмотрела состояние промысла и управление ресурсами криля, происходящие климатические изменения, вопросы пространственного планирования (морские уязвимые экосистемы; планирования морских охраняемых районов), а также рекомендации для научного наблюдателя по определению биологических характеристик криля в уловах, уделяя особое внимание стадиям зрелости.

По инициативе российской стороны Группа обсудила существующие требования к объему выборки для определения размерной структуры криля в промысловых уловах. Приняв к сведению материалы, подготовленные по данным изучения размерного и биологического состава криля на промысле в АчА, выполненного наблюдателями АтлантНИРО на борту ПК 6896 Командор в текущем 2024 сезоне, Группа согласилась с необходимостью ревизии протоколов научного наблюдения на промысле криля.

Основное внимание Группа сосредоточила на вопросах разработки подходов к управлению промыслом криля в подрайоне Антарктического полуострова (48.1), которые решаются, исходя из научно необоснованной гипотезы о влиянии промысла на зависимых хищников, и позиции, направленной на ограничение промысловой деятельности в конвенционном районе (увеличение количества морских охраняемых районов, снижение ОДУ в наиболее эффективные месяцы промысла и вытеснение промысловых судов на менее продуктивные участки). Ссылаясь на результаты экспедиционных исследований в 69-м рейсе СТМ «Атлантида» (2019-2020 гг.), российская сторона представила научно обоснованные данные, ставящие под сомнение возможность воздействия современного промысла криля, как на его ресурсы, так и популяции зависимых хищников и эти данные на сегодняшний день являются наилучшими доступными данными АНТКОМ. Российская сторона сохранила свою позицию, озвученную на сессиях Научного Комитета и Комиссии, о необходимости проведения комплексных ресурсных съемок криля в Районе 48, сопровождаемых системой региональных съемок и наблюдениями за распределением зависимых хищников (пингвины, морские млекопитающие), разработкой критериев оценки возможного экосистемного воздействия промысла.

Предложения российской стороны нашли своё отражение в итоговых документах прошедших совещаний рабочих групп АНТКОМ (WGEMM и WGSAM) и будут способствовать повышению точности и достоверности совместных оценок состояния запасов, снижая риск принятия необоснованных решений при разработке мер по управлению промысловыми биоресурсами, в том числе ухудшающих условия для российского рыболовства в водах Конвенции. Продолжение экспедиционных ресурсных исследований, выполняемые на СТМ «Атлантида» в АчА, необходимо для актуализации научной аргументации, повышающей степень влияния российской стороны на принимаемые АНТКОМ решения.

Лабораторный центр Атлантического филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») по результатам проведения оценки соответствия требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий», критериям аккредитации лабораторий в действующей и расширяемой областях аккредитации в качестве испытательной лаборатории с уникальным номером записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21АБ52 успешно прошел процедуру подтверждения компетентности в соответствии с требованиями Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации», согласно приказа Федеральной службы по аккредитации от 18.07.2024 г. № ПК1РА-1466.

Область аккредитации ЛЦ расширена на МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования воды», введенный в действие с 01.12.2023 г., что позволит проводить контроль бактериологической безопасности всех типов воды.

В ходе аудита экспертная группа Росаккредитации провела оценку квалификации персонала, уровня технической оснащенности центра, соблюдения требований системы менеджмента.

Эксперты отметили высокий уровень компетентности и профессионализма сотрудников центра, их готовность к проведению всего спектра исследований, заявленных в области аккредитации, а также уровень технического оснащения приборной базы Лабораторного центра.

Сведения о подтверждении компетентности и расширении области аккредитации Лабораторного центра внесены в Реестр аккредитованных лиц: https://pub.fsa.gov.ru/ral/view/5741/current-aa

Продолжается сотрудничество АтлантНИРО И РГГМУ в реализации образовательных программ студентов и аспирантов

На основании обращения института гидрологии и океанологии Российского Государственного гидрометеорологического университета (РГГМУ) в Атлантический филиал ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») с 18 июня по 13 июля в АтлантНИРО проходили производственную практику и стажировку студенты 3 курса бакалавриата, 1 курса магистратуры и аспирант второго года обучения РГГМУ.

Практика и стажировка обучающихся проходили на базе лаборатории промысловой океанологии и отдела научно-промысловой разведки (ОНПР) АтлантНИРО под руководством д.г.н., профессора Чернышкова Павла Петровича, заведующего лабораторией промысловой океанологии, к.г.н. Краснобородько Олега Юрьевича, руководителя ОНПР Гербера Ефима Матвеевича, ведущего специалиста ОНПР Лукацкого Валерия Борисовича.

Целью производственной практики студентов являлось получение навыков практической научно-исследовательской работы. В процессе прохождения практики обучающиеся были задействованы в решении ряда конкретных практических задач в рамках научно-исследовательской деятельности АтлантНИРО, в том числе в подготовке Большой африканской Экспедиции (БАЭ). Студенты выполняли работы по систематизации ретроспективных океанологических данных из международной океанологической базы данных World Ocean Database. Отбирались и систематизировались океанологические данные за последние 40 лет, охватывающие экономические зоны прибрежных стран Западной и Восточной Африки, в которых планируется выполнение различных этапов БАЭ. Всего было отобрано более 16 тыс. записей из базы данных, содержащих термохалинные параметры вод. Систематизированные студентами данные имеют высокое качество, пригодны для дальнейшей обработки и будут использованы при выполнении запланированной экспедиции. Кроме того студенты изучили применяемую в АтлантНИРО систему оперативного научно-информационного обеспечения океанического промысла с использованием спутниковых данных и современных компьютерных технологий, принимали участие в подготовке оперативных спутниковых карт температурных условий и динамики вод для российского крупнотоннажного флота в промысловых районах Атлантики.

Аспирант РГГМУ Мартина Васкез Джимми Хуан (Республика Перу)

Целью стажировки аспиранта РГГМУ (гражданин Республики Перу Мартина Васкез Джимми Хуан) являлось изучение многолетнего опыта специалистов АтлантНИРО в области изучения влияния абиотических факторов на формирование и изменчивость биопродуктивности вод Юго-Восточной части Тихого океана (ЮВТО) в пределах зоны Перуанского апвеллинга (87 подрайон ФАО, акватория региональной организации по управлению промыслом в южной части Тихого океана - СПРФМО). За время стажировки аспирант ознакомился со структурой АтлантНИРО, основными функциями структурных подразделений института. Непосредственно в ходе выполнения поставленных стажировкой задач выполнял различные виды работ - расчет и статистическую верификацию динамических индексов апвеллинга применительно к оценке его интенсивности в зоне Перу; интерпретацию полученных временных рядов интенсивности апвеллинга с позиций наличия в них глобальных климатических сдвигов и дальних связей; обобщение материалов публикаций, освещающих смежные с выбранной областью исследования результаты, в частности, обусловленность межгодовых вариаций объемов вылова перуанского анчоуса в экономической зоне Перу интенсивностью апвеллинга, прогрева и выхолаживания поверхностных вод ЮВТО. От сотрудников института аспирантом были получены важные рекомендации по улучшению качества выполняемого им анализа данных.

Следует отметить, что в последние годы возможности продолжения сотрудничества России и Перу в области рыбного хозяйства, заложенные и развивавшиеся еще в советский период, вновь обсуждаются в рамках Межправительственной смешанной Российско-Перуанской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому сотрудничеству и рыболовству. Одним из направлений научного сотрудничества двух стран является оптимизация использования водных биоресурсов Перуанского подрайона ЮВТО в интересах двух стран.

ДЛЯ СПРАВКИ:

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ РОССИИ С РЕСПУБЛИКОЙ ПЕРУ В ОБЛАСТИ РЫБОЛОВСТВА

Океанические воды, прилегающие к Перу, являются частью антициклонического движения вод ЮВТО и характеризуются существованием здесь так называемой апвеллинговой экосистемы с высоким обилием и разнообразием биологических ресурсов - одной из наиболее продуктивных экосистем в Мировом океане. Характерной особенностью района являются регулярные изменения гидроклимата океана, называемые циклом «Эль-Ниньо – Ла-Нинья», которые существенно изменяют среду обитания водных биоресурсов Перуанского подрайона, что приводит к изменениям в пространственном распределении запасов рыб и головоногих.

Азиатские «светоловы» на рейде п. Кальяо (Перу), декабрь 2010 г.

Морские биоресурсы перуанских вод представлены 690 видами рыб, 110 видами ракообразных и 190 видами моллюсков, из которых около 150 видов имеют промысловое значение. Основу сырьевой базы рыболовства в водах Перу составляет группа мелких пелагических рыб (перуанский анчоус, перуанская ставрида, восточная скумбрия), а также кальмар-дозидикус и донные рыбы – мерлуза (хек), кефали, горбылевые и др. Наибольшей численностью в районе обладает перуанский анчоус, его запасы полностью используются национальным перуанским промыслом. Целевыми объектами промысла для российского флота в районе являются ставрида и скумбрия.

Океанологические работы в Перуанском подрайоне ЮВТО, декабрь 2010 г. (СТМ «Атлантниро»)

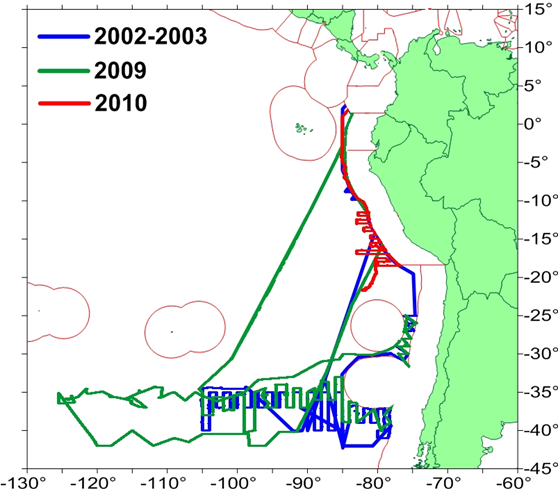

Изучение биоресурсов Перуанского района ЮВТО проводят как национальные научно-исследовательские организации этой страны (Институт моря Перу – IMARPE), так и организации из других стран, в том числе из России (АтлантНИРО). В период с 2002 по 2010 гг. АтлантНИРО выполнил три научно-исследовательские экспедиции в этот район на СТМ «Атлантида» и СТМ «Атлантниро», а с 2015 г. за пределами исключительной экономической зоны Перу периодически ведут промысел ставриды от одного до трех российских крупнотоннажных траулеров.

Перуанский анчоус, сентябрь 2002 г.

Встреча с учеными IMARPE на борту СТМ «Атлантниро», п. Кальяо, октябрь 2010 г.

Встреча с учеными IMARPE на борту СТМ «Атлантниро», п. Кальяо, октябрь 2010 г.

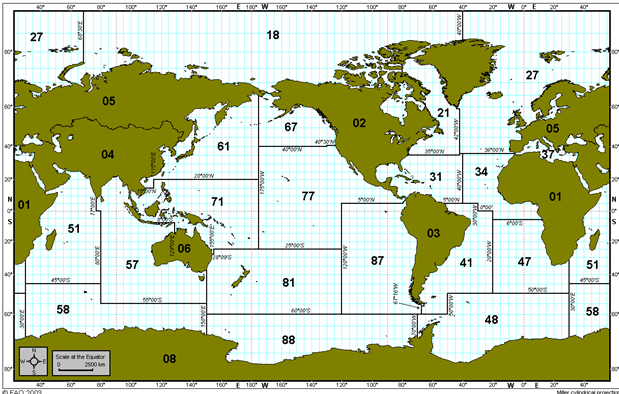

Статистические районы ФАО, 87 район – ЮВТО

Районы исследований АтлантНИРО в ЮВТО в 2002-2010 гг.

Студенты РГГМУ на экскурсии на борту СТМ «Атлантниро»

Завершился рейс научного наблюдателя АтлантНИРО на борту промыслового судна РТМКС «Адмирал Шабалин» в ЮВТО

Работа научного наблюдателя «АтлантНИРО» Чурина Д.А. на судне проходила в период с 28 февраля по 8 июля 2024 г. в Северном, Центральном и Южном подрайонах Юго-Восточной части Тихого океана (ЮВТО) за пределами исключительных экономических зон Перу и Чили.

Перуанская ставрида один из самых значимых видов биоресурсов в ЮВТО за пределами ИЭЗ, промысел, которого регулируется комплексом мер разработанных в рамках региональной организации по управлению рыболовством в Южной части Тихого океана (Комиссия ЮТО). Соблюдение этих мер требует от судов, ведущих промысел в этом районе, вести отчетность о выловах ставриды и прилова, выгрузках готовой рыбопродукции в портах и море, а также обеспечение минимизации воздействия промысла на экосистему. Промысел РТМКС «Адмирал Шабалин» проходил в полном соответствии с требованиями действующих мер по сохранению Комиссии ЮТО.

С целью работы в районе ЮВТО научные наблюдатели АтлантНИРО в рамках комплексной подготовки участвуют в отраслевых семинарах и проходят курс повышения квалификации «Подготовка международных наблюдателей для работы на российских судах тралового лова в районе регулирования Региональной организации по управлению рыболовством в южной части Тихого океана (СПРФМО)».

В период рейса был выполнен сбор данных по величине уловов, видовому составу, размерно-весовой структуре, биологическим характеристикам и среде обитания облавливаемых биоресурсов. Данные собирались в целях получения научных материалов для прогноза объемов возможного (рекомендуемого) вылова водных биологических ресурсов на 2026 г., разработки научно обоснованных рекомендаций по регулированию и развитию российского рыболовства осуществляемого в океанических районах, защиты интересов российского рыболовства в рамках международного сотрудничества Российской Федерации в области рыбного хозяйства. Также заполнялись соответствующие электронные формы, для передачи собранных данных в Научный Комитет Комиссии ЮТО.

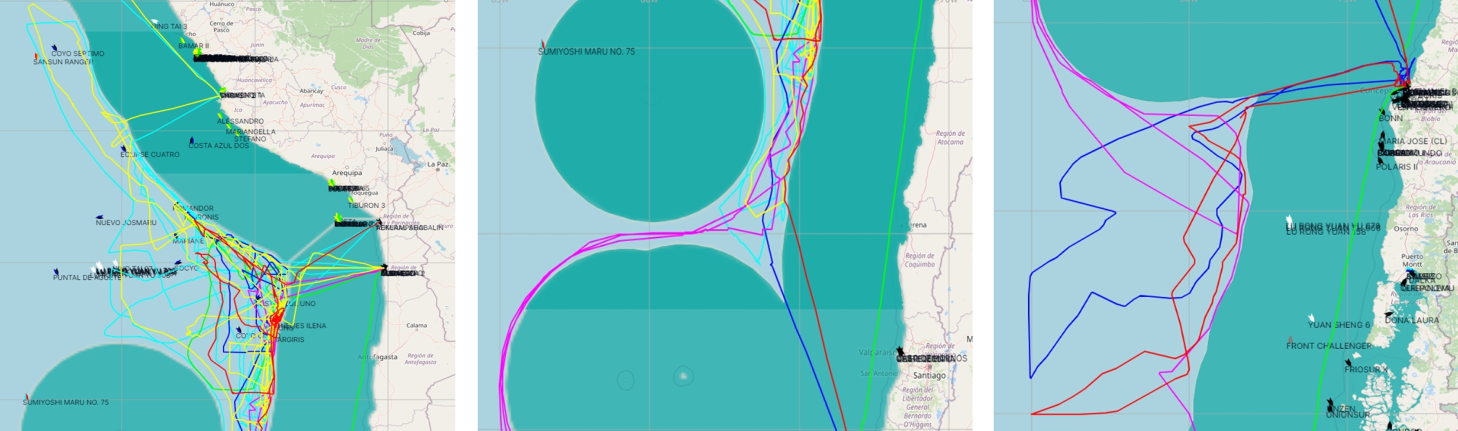

За период с марта по первую декаду июля группой траулеров совместно с РТМКС «Адмирал Шабалин» была обследована обширная акватория ЮВТО за пределами ИЭЗ Перу и Чили от 10º до 45º ю.ш.

Поисковые маршруты траулеров РФ и иностранного флота по данным АИС

Промысловая обстановка была неудовлетворительной, а среднесуточный вылов наименьшим с 2015 года. Большую часть времени судно вело поиск промысловых скоплений.

Основу уловов составляла незрелая нагульная перуанская ставрида. В питании преобладали мезопелагические виды рыб, зоопланктон, молодь кальмара.

При проведении промысловых работ суда меняли тактику и районы поиска, ориентировались на ретроспективные данные промысловых участков предыдущих сезонов, а также на океанологические условия.

Несмотря на рекомендацию Научного комитета об увеличении ОДУ на 2024 г. в связи с позитивными результатами акустических съемок, значимые промысловые скопления за пределами ИЭЗ не обнаружены как на потенциально перспективных с гидрологической точки зрения участках, так и на участках работы судов в прошлые промысловые сезоны.

Всего в поиске ставриды в районе ЮВТО участвовало 6 крупнотоннажных траулеров: РТМКС «Адмирал Шабалин», РТМКС «Майронис», БМРТ «Командор», «Annelies Ilena» (флаг Польши), «Margiris» (флаг Литвы), «Sejong» (флаг Южной Кореи). Корейское судно пришло в район после промысла антарктического криля.

По косвенным оценкам, промысел ставриды в пределах ИЭЗ Перу и Чили характеризовался работой в пределах шельфа в зонах прибрежного апвеллинга. Относительно 2022 и 2023 гг. флоты Перу и Чили сместились в южном направлении, а также наблюдается уменьшение вылова ставриды и скумбрии в зоне Перу с января по июнь в 2 раза по сравнению с 2023 г. (по зоне Чили информация о вылове отсутствует).

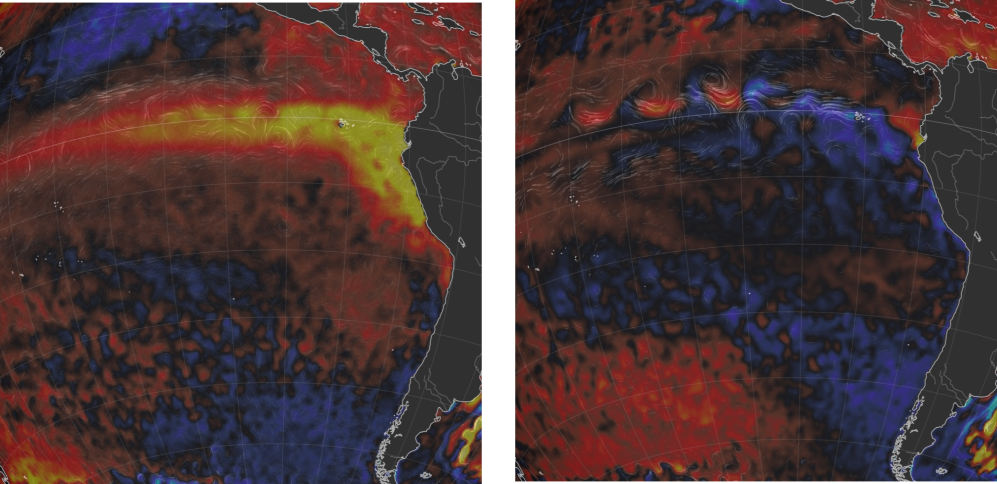

Океанологические и климатические условия в ЮВТО характеризовались существенным понижением ТПО и преобладанием отрицательных аномалий ТПО в юго-восточной части Тихого океана. Отмечается усиление прибрежного апвеллинга в Чили и Перу. Эль-Ниньо (аномальное потепление) ослабевало с августа 2023 г. и сменилось на отрицательное отклонение ТПО от нормы. Возможен переход в фазу Ла-Нинья (аномальное похолодание) в ближайшие месяцы.

Отклонение ТПО от нормы 01.07.2023 г. (слева) и 01.07.2024 г. (справа)

Существенное ухудшение промысловой обстановки в первой половине 2024 г. может быть связано с отложенным негативным влиянием Эль-Ниньо 2023 г., которое проявилось в изменении пространственного распределения ставриды: миграция скоплений в южном направлении и в зону прибрежного апвеллинга, сокращение распространения рыбы в открытую часть района.

Фактические данные об изменении биомассы и пространственном распределении ставриды могут быть получены после публикации результатов акустических съемок по оценке запасов ставриды в ИЭЗ Чили и Перу.

В связи с возрастанием неопределенности по распределению и биомассе ставриды за пределами ИЭЗ, возрастает актуальность возобновления отечественных научных экспедиционных исследований в этом районе, которые в последний раз проводились в 2009-2010 гг. Проведение специализированных исследований могли бы способствовать более эффективному и устойчивому промыслу в районе ЮВТО.

Фото: Д.А. Чурин

Встреча экспертов России и Гвинеи по обсуждению программы совместных исследований в ходе Большой африканской экспедиции 2024-2025 годов

27 июня 2024 г. в формате видеоконференцсвязи состоялась Встреча экспертов Атлантического филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») и Национального Центра научных исследований Буссуры (CNSHB) с целью согласования предварительной программы совместных исследований в зоне Гвинеи в ходе Большой африканской экспедиции.

Российскую делегацию возглавлял заместитель директора – руководитель АтлантНИРО Константин Викторович Бандурин. Гвинейской делегацией руководил генеральный директор CNSHB Усман Тагбе Камара.

В ходе встречи ученые двух стран обсудили задачи предстоящих совместных экспедиционных научно-исследовательских работ, планируемые районы исследований, предварительные сроки и этапы экспедиционных работ. Основные задачи планируемых научно-исследовательских работ включают:

1. Выполнение учетной траловой съемки для оценки биомассы демерсальных водных биологических ресурсов.

2. Сбор данных для изучения биологических характеристик и размерно-возрастного состава демерсальных видов рыб и беспозвоночных.

3. Выполнение комплекса работ для изучения гидрометеорологических, океанологических и гидрохимических условий формирования зон повышенной биопродуктивности вод в районе работ.

4. Сбор проб для изучения качественного и количественного видового состава фито-, зоо- и ихтиопланктона.

5. Осуществление акустического сопровождения траловой съемки демерсальных видов в виде систематической регистрации акустического индекса «NASC» (относительных значений плотности, м2/миля2).

В ходе встречи экспертов подробно обсуждались методические вопросы получения схемы позиций планируемой сетки контрольных траловых станций, глубины проведения тралений, также обсуждены вопросы технической организации предстоящих научно-исследовательских работ, включающие районы и этапы выполнения исследований, составы научных групп двух стран, планируемых к участию в совместных экспедиционных исследованиях на борту российского научно-исследовательского судна СТК К-1704 «Атлантида».

По результатам проведенной встречи достигнуты договоренности о продолжении рабочих консультаций ученых России и Гвинеи для дальнейшего согласования программы совместных международных исследований.

Для справки

Научное сотрудничество между нашими странами в области рыбного хозяйства и рыболовства началось в 60-е годы прошлого столетия. И насчитывает более полувека. Первое межправительственно соглашение о сотрудничестве в области рыбного хозяйства между СССР и Гвинейской Республикой было подписано в феврале 1966 года, в 2026 году исполнится 60 лет с момента этого события. Научное сотрудничество было и остается ключевой составляющей и осуществляется научными организациями России и Гвинеи. В настоящее время действует Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Гвинейской Республики о сотрудничестве в области рыбного хозяйства и аквакультуры, подписанное 14 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге. В рамках этого соглашения состоялась в октябре 2019 года первая сессия российско-гвинейской смешанной комиссии по рыбному хозяйству.