17.05.2019 г. при поддержке Западно-Балтийского территориального управления Федерального агентства по рыболовству в актовом зале ФГБОУ ВО «КГТУ» состоялся семинар, посвященный «Всероссийскому дню без сетей».

17.05.2019 г. при поддержке Западно-Балтийского территориального управления Федерального агентства по рыболовству в актовом зале ФГБОУ ВО «КГТУ» состоялся семинар, посвященный «Всероссийскому дню без сетей».

В рамках семинара заведующий лабораторией промышленного рыболовства Атлантического филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») С.В. Попов провел лекцию на тему «Незаконное использование орудий добычи: последствия и ответственность».

В выступлении были рассмотрены негативное влияние незаконного промысла; положения Правил рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна; размеры ущерба, причиненного водным биоресурсам; ответственность, предусмотренная законодательством РФ за незаконную добычу водных биоресурсов; вклад, вносимый различными организациями в борьбу с браконьерством в Калининградской области.

В середине марта 2019 г. электронный ресурс «Рыба Камчатского края» (www.fishkamchatka.ru) разместил заметки доктора биологических наук, профессора, главного научного сотрудника ТИНРО-центра В.П. Шунтова под названием «Реален ли опережающий бросок в функционировании и развитии российской рыбной отрасли в предвидимом будущем?». По информации сайта в основе заметок лежит статья, опубликованная в «Бюллетене изучения тихоокеанских  лососей на Дальнем Востоке № 13». В данной работе обстоятельно и многосторонне, в ряде случаев критически рассматриваются и оцениваются перспективы развития российского рыбохозяйственного комплекса и, соответственно, задачи российской рыбохозяйственной науки.

лососей на Дальнем Востоке № 13». В данной работе обстоятельно и многосторонне, в ряде случаев критически рассматриваются и оцениваются перспективы развития российского рыбохозяйственного комплекса и, соответственно, задачи российской рыбохозяйственной науки.

Безусловно, компетентность маститого ученого во многих затрагиваемых им вопросах и проблемам сомнения не вызывает, его оценки и заключения заслуживают самого пристального внимания рыбацкой общественности и руководства отрасли.

В то же время, некоторые положения и выводы статьи представляются недостаточно аргументированными и спорными. Прежде всего, это относится к неоправданному, на наш взгляд, противопоставлению развития российского рыболовства в водах собственной экономической зоны и в океанических промысловых районах.

Автор задается вопросом (цитата): почему только Россия, имеющая самую большую морскую экономзону и самое большое количество пресных водоемов, претендует на биоресурсы всего Мирового океана? По мнению автора, даже такие успешные страны, как Китай, США, Германия, Англия и другие, не замахиваются на весь Мировой океан.

Поскольку, как справедливо отмечает профессор Шунтов, именно рыбная промышленность европейской части России, особенно Калининградской области исторически ориентирована на океанический промысел, полагаем уместным высказать свое мнение о процессах, происходящих в мировом рыболовстве, которые, на наш взгляд, не вполне адекватно отражены в рассматриваемой статье.

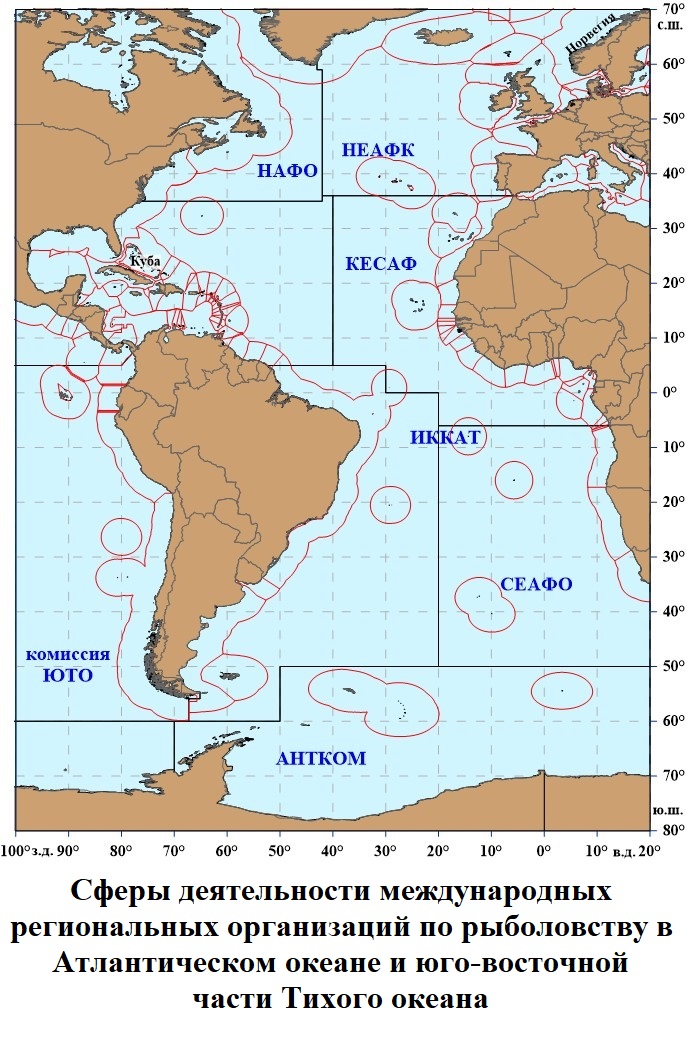

На самом деле в настоящее время мы являемся свидетелями жесткой борьбы за океанические ВБР в глобальном масштабе. Районов нерегулируемого промысла почти не осталось, повсеместно действуют международные организации по рыболовству в рамках которых каждая сторона стремится защищать интересы своих рыбаков. Действительно, рыболовство США в основном использует биоресурсы своей экономической зоны, но в то же время эта страна является активным участником таких региональных международных организаций, как НАФО, АНТКОМ, Комиссия ЮТО, ИККАТ и ряда других. Широко развит экспедиционный океанический промысел в таких странах Евросоюза как Нидерланды, Испания, Португалия, его интересы обеспечиваются многочисленными межправительственными соглашениями Евросоюза в области рыболовства со странами Африки, островными государствами Индийского и Тихого океанов, также участием в международных организациях. Что касается Китая, то по данным ФАО вылов биоресурсов флотом этой страны в собственной экономической зоне и прилежащих водах составляет около 13 млн.т, это гораздо больше, чем вылов России в Дальневосточном бассейне (около 3,5 млн. т). Однако это не мешает китайскому флоту осуществлять экспансию в продуктивные районы в самых разных частях Мирового океана и добывать в этих районах дополнительно около 4 млн. т.

Совершенно очевидно, что если в условиях острой конкуренции не закрепить за российским рыболовством доступные в настоящее время ресурсы, в ближайшем будущем они будут безвозвратно утеряны. Весьма сомнительно, что эта утрата оправдана с государственной точки зрения, особенно с учетом того, что на выявление и освоение большинства известных запасов в свое время были затрачены очень значительные интеллектуальные и физические усилия и материальные средства. Другое дело, что в связи с изменениями в состоянии запасов океанических биоресурсов и международно-правовых условий рыболовства возможности их использования по сравнению с советским периодом значительно сократились. Профессор Шунтов очевидно прав в том, что рассчитывать на «бросок» в развитии рыбной отрасли только на базе океанического промысла нереалистично, вряд ли в осуществлении такого «броска» поможет и осуществление принятых приоритетных программ по изучению и освоению ресурсов мезопелагических и глубоководных рыб.

Ниже приводится краткая характеристика используемых российским рыболовством и перспективных биоресурсов в районах ответственности Атлантического филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО»). Важным условием сохранения этих ресурсов для российского рыболовства является осуществление научно-исследовательских работ, в том числе экспедиционных.

Приоритетным районом российского промысла и, соответственно, осуществления рыбохозяйственных исследований следует считать район Центрально-Восточной Атлантики. Воды района характеризуются высокой биологической продуктивностью. Центрально-Восточная Атлантика - действующий район российского промысла, который ведется в зонах Марокко и Мавритании на основе межправительственных соглашений. Эти государства - одни из немногих законодательство которых допускает промысловую деятельность иностранного флота. Соглашениями с Марокко и Мавританией предусмотрено проведение совместных исследований состояния запасов объектов промысла и условий их обитания на российских научно-исследовательских судах.

Приоритетным районом российского промысла и, соответственно, осуществления рыбохозяйственных исследований следует считать район Центрально-Восточной Атлантики. Воды района характеризуются высокой биологической продуктивностью. Центрально-Восточная Атлантика - действующий район российского промысла, который ведется в зонах Марокко и Мавритании на основе межправительственных соглашений. Эти государства - одни из немногих законодательство которых допускает промысловую деятельность иностранного флота. Соглашениями с Марокко и Мавританией предусмотрено проведение совместных исследований состояния запасов объектов промысла и условий их обитания на российских научно-исследовательских судах.

В промысле ежегодно участвуют 10 – 12 российских крупнотоннажных судов, в том числе 2 – 3 траулера Дальневосточного бассейна. Годовой вылов в последние годы превышает 200 тыс. т пелагических рыб (ставрида, скумбрия, сардина, сардинелла) ориентировочной рыночной стоимостью продукции около 8 – 9 млрд. рублей (150 млн. долларов США). Ведение промысла обеспечивает около 1000 рабочих мест на судах и примерно столько же в береговых обеспечивающих структурах. Основными конкурентами России за доступ к биоресурсам Центрально-Восточной Атлантики являются Евросоюз и Китай.

Защита национальных интересов в океанических районах остро стоит в Южном океане. Важность исследований в Антарктике закреплена правительственными документами на самом высоком уровне.

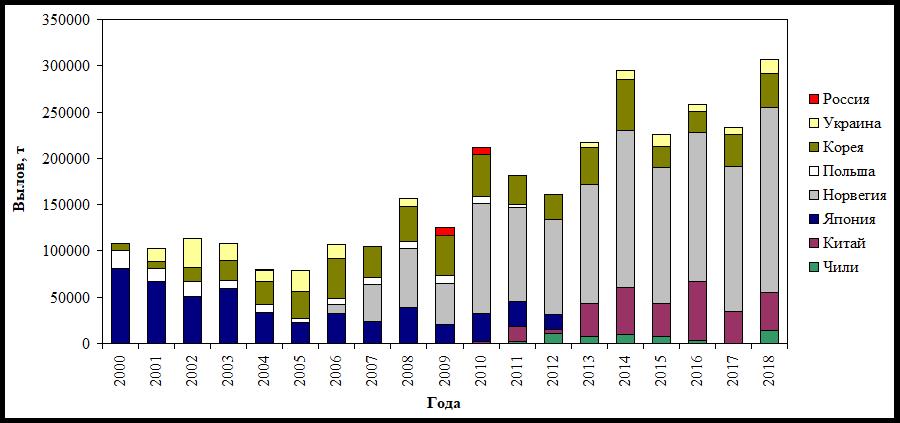

В настоящее время в зоне действия Конвенции АНТКОМ ведется только целенаправленный лов патагонского клыкача (Dissostichus eleginoides), антарктического клыкача (Dissostichus mawsoni), ледяной рыбы (Champsocephalus gunnari) и антарктического криля (Euphausia superba).

Перспективность развития промысла антарктического криля не отрицает и профессор Шунтов. В настоящее время годовой объем вылова криля в Антарктической части Атлантического океана ограничивается временным триггерным уровнем, установленным АНТКОМ в размере 620 тыс.т. Общий допустимый вылов криля оценивается величиной 5,6 млн. т. Фактический вылов в последние годы составляет около 300 тыс. т, отмечается тенденция к росту. Основной вылов криля обеспечивают суда Норвегии, Китая, Южной Кореи. Возобновление отечественного промысла криля во многом сдерживается необходимостью внедрения современных технологий его обработки, но эта задача представляется в принципе решаемой. Возобновление рыбных промыслов и развитие промысла криля в зоне Конвенции АНТКОМ требует проведения экспедиционных исследований для получения адекватных научных данных о распределении и состоянии их ресурсов как основы для принятия решений Научным Комитетом и Комиссией АНТКОМ. Установление морских охраняемых районов в Конвенционном районе, активно проводимое АНТКОМ, угрожает доступу российских судов, как к участкам современного промысла криля (например, в подрайонах 48.1 и 48.2), так и в районы потенциального и исторического промысла криля и рыб. В частности, в районах планируемых МОР в море Уэдделла, в индоокеанском секторе Антарктики, в районе возвышенности Мод и острова Буве (подрайон 48.6) существуют популяции рыб видов-доминантов и криля, как потенциально промыслового, так и промыслового значения. Доступ к этим ресурсам и их рациональное использование требуют пространственного управления путем выделения участков для охраны и для ведения промысла, что возможно только на основе ресурсных исследований, предваряющих процесс установления МОР.

Дополнительным объектом промысла и исследований в южной части Атлантики может быть аргентинский кальмар. Промысел этого объекта за пределами зоны Аргентины на международном уровне пока не регулируется.

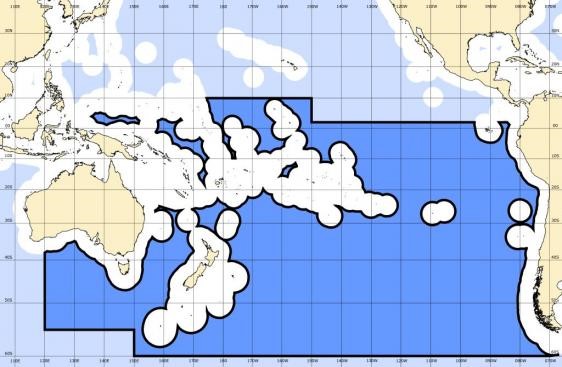

Возможность промысла ставриды в открытом море южной части Тихого океана выявлена российскими учеными и рыбаками. В настоящее время промысел регулируется в рамках международной организации (Комиссия ЮТО), российский вылов ограничен величиной национальной квоты (в 2019 г. – 19,4 тыс.т). Эта квота реализуется неполностью, в основном из-за неустойчивости промысловой обстановки, причиной которой, по-видимому, является низкий уровень запаса ставриды. Оценка запаса выполняется Научным комитетом Комиссии ЮТО математическими методами, считается что биомасса ставриды растет, вероятно, и квота России будет увеличиваться. В 2022 г. предстоит пересмотр распределения ОДУ на национальные квоты. По мнению специалистов ВНИРО величина доли России при распределении ОДУ может быть увеличена. При этом большое значение может иметь вклад в научные исследования. Помимо уникального объема отечественных исследований в прошлом веке, Россия выполнила две тралово-акустические съемки запаса ставриды в 2002/2003 гг. и в 2009 г. Повторение экспедиционных работ в одном из ближайших лет способствовало бы значительному упрочению российской позиции при распределении данного ресурса.

Следует отметить, что осуждаемое профессором Шунтовым «стремление России к освоению ресурсов всего Мирового океана» на самом деле реализуется в очень небольших масштабах, до настоящего времени серьезных инвестиций на государственном и частном уровне в решение этой проблемы не наблюдается. Так, в районе Марокко условиями действующего Соглашения о сотрудничестве в области рыболовства предусмотрены экспедиционные исследования с ежегодным выполнением тралово-акустической съемки пелагических рыб и съемки по оценке пополнения. Фактически в последнее время проводится только одна съемка по оценке пополнения пелагических рыб района Марокко. При этом экспедиционные затраты на выполнение работ в самом сокращенном варианте (70 суток) оцениваются величиной около 90 млн. рублей, что составляет не более 2 % величины валового годового дохода от реализации произведенной в районе Марокко продукции, такой уровень затрат представляется вполне приемлемым. В районе Мавритании экспедиционные исследования уже несколько лет не проводятся. В конце текущего года планируется провести совместные с Академией наук исследования в Антарктике, но до этого их не было в течение 20 лет. Каким образом проведение этих немногочисленных экспедиций и ведение российского промысла в перечисленных районах может помешать «созданию настоящего рыбного хозяйства» (цитата) в статье профессора Шунтова не объясняется.

Вопросы доступа к океаническим ресурсам, должны рассматриваться в контексте геополитического присутствия России и обеспечения экономических интересов на ближайшие и будущие годы. Освоение доступной ресурсной базы Мирового океана можно обеспечить только через адекватные и своевременно выполненные рыбохозяйственные исследования, направленные на защиту национальных интересов в океанических районах в рамках региональных организаций.

Управление морскими ресурсами в океанических водах должно строиться на принципах, направленных на достижение баланса между «сохранением» и «рациональным использованием», только в этом случае будут создаваться условия для учета интереса стран экспедиционного лова, как на существующих, так и будущих океанических промыслах. Консолидация усилий науки, региональных организаций, стран-участниц и промышленности – важнейшее условие для рационального и эффективного использования океанических ресурсов и активное участие Российской Федерации с представлением своих данных будет способствовать защите национальных интересов в конвенционных районах.

По нашему мнению, создание условий для развития отечественных океанических исследований и промысла – важнейшая государственная задача, которая требует научного, финансового, политического и юридического сопровождения.

Материал подготовили сотрудники Атлантического филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») Е.М. Гербер, к.б.н. С.М. Касаткина, к.б.н. В.Н. Шнар

Определены перспективы промысла водных биологических ресурсов в океанических районах сферы деятельности «АтлантНИРО» на 2020 год

29 апреля 2019 года в Атлантическом филиале ФГБНУ «ВНИРО»  («АтлантНИРО») состоялся Ученый совет, посвященный обсуждению прогноза возможного вылова водных биологических ресурсов в океанических районах на 2020 год.

(«АтлантНИРО») состоялся Ученый совет, посвященный обсуждению прогноза возможного вылова водных биологических ресурсов в океанических районах на 2020 год.

На заседании присутствовали члены Ученого совета, сотрудники института, Департамента рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства Калининградской области и Пограничного управления ФСБ РФ по Калининградской области.

С докладами выступали: заведующий лабораторией экологии промысловых популяций и оценки запасов Тимошенко Николай Михайлович (Северо-Восточная и Центрально-Восточная Атлантика);  заведующая

заведующая

лабораторией электронной техники морских исследований, кандидат технических наук Касаткина Светлана Михайловна (антарктическая часть Атлантики); ведущий научный сотрудник лаборатории экологии промысловых популяций и оценки запасов, кандидат биологических наук Нестеров Александр Александрович (юго-восточная часть Тихого океана, тунцы Атлантического океана), старший научный сотрудник лаборатории экологии промысловых популяций и оценки запасов Нигматуллин Чингиз Мухаметович (Юго-Западная Атлантика). Выполнен прогноз состояния и среды обитания около 20 запасов рыб, головоногих и беспозвоночных. Результаты исследований показали, что в океанических районах сферы деятельности «АтлантНИРО» имеется резерв сырьевой базы для сохранения и расширения масштабов российского рыболовства. Сохраняются перспективы для российского рыбодобывающего флота на промысле путассу в Северо-Восточной Атлантике, пелагических рыб, в частности скумбрии, сардины и европейской ставриды, в Центрально-Восточной Атлантике. Остаются доступными ресурсы тунца в Атлантике, криля в антарктической части Атлантики, кальмара в Юго-Западной Атлантике, ставриды в юго-восточной части Тихого океана. Доклады вызвали большой интерес, было принято решение утвердить прогноз возможного вылова водных биологических ресурсов в океанических районах на 2020 год.

В Даугавпилсе (Латвия) состоялась ежегодная Рабочая группа ХЕЛКОМ/ИКЕС по исследованию фитопланктона Балтийского моря

8 – 12 апреля 2019 г. в г. Даугавпилс прошло очередное заседание рабочей группы экспертов по исследованию фитопланктона Балтийского моря (Phytoplankton Expert Group– PEG). Группа

гидробиологии АтлантНИРО с 2002 года и по настоящее время.

гидробиологии АтлантНИРО с 2002 года и по настоящее время.

Сотрудник лаборатории гидробиологии Дмитриева Ольга Александровна приняла участие в работе группы и выступила с докладом «Исследования фитопланктона различных районов Балтийского моря в 2002–2019 гг.», в котором были отражены результаты работ, проводимых в АтлантНИРО по темам рабочей группы.

Работа получила высокую оценку экспертов и рекомендацию включить сотрудника Дмитриеву О. А. в состав группы PEG. Это позволит расширить тематику работ в рамках перспективных направлений международного сотрудничества и получать отчеты о работе группы по вопросам реализации целей и задач ХЕЛКОМ, включающие подробные сведения, касающиеся актуальных вопросов, рассматриваемых в ходе заседаний рабочих групп. Кроме того, проявленная инициатива позволит укрепить место России в международной работе по исследованию экосистемы Балтийского моря и его прибрежных лагун.

В Атлантическом филиале ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») состоялись общественные слушания по материалам ОДУ на 2020 г.

18 апреля 2019 г. в Атлантическом филиале ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») состоялись общественные слушания по материалам общего допустимого улова в районе добычи (вылова) водных биоресурсов во внутренних морских водах Российской Федерации, территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации, в Каспийском море на 2020 г. (с оценкой воздействия на окружающую среду). Часть 1. Рыбы морей Европейской части России (в части водных биологических ресурсов Балтийского моря, Куршского и Вислинского (Калининградского) заливов).

В слушаниях приняло участие более 50 человек, в том числе жители МО «Светловский городской округ», МО «Полесский городской округ», прибрежных городов Пионерский, Светлогорск, Зеленоградск, представители Западно-Балтийского территориального управления Росрыболовства, Калининградского областного союза рыболовецких колхозов, Министерства сельского хозяйства Калининградской области, Атлантического филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО»), ФГБОУ ВО «КГТУ», рыбодобывающих организаций.

По данным многолетних комплексных исследований специалистами Атлантического филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») была проведена оценка запасов водных биологических ресурсов (ВБР) и разработаны материалы общего допустимого улова (ОДУ) в районе добычи (вылова) ВБР в Балтийском море, Куршском и Вислинском (Калининградском) заливах на 2020 г. В соответствии с указанными материалами рекомендованы следующие объёмы ОДУ водных биоресурсов в Балтийском море, Куршском и Вислинском (Калининградском) заливах на 2020 год (тыс. т):

| Вид | Балтийское море | Куршский залив | Вислинский (Калининградский) залив |

| Треска | 5,5 | ||

| Балтийская сельдь (салака) | 29,1 | ||

| Шпрот (килька) | 42,5 | ||

| Река кора | 1,83 | ||

| Атлантический лосось (сёмга) (22-31 подрайоны ИКЕС) |

0,048 (12 тыс. экз.) |

||

| Атлантический лосось (сёмга) (32 подрайон ИКЕС) |

0,013 (3,25 тыс. экз.) |

||

| Лещ | 1,15 | 0,28 | |

| Судак | 0,26 | 0,15 | |

| Чехонь | 0,25 | 0,08 | |

| Плотва | 0,57 | 0,10 |

По результатам общественных слушаний было принято решение одобрить представленные материалы и рекомендовать утвердить предлагаемые объемы ОДУ на 2020 г.

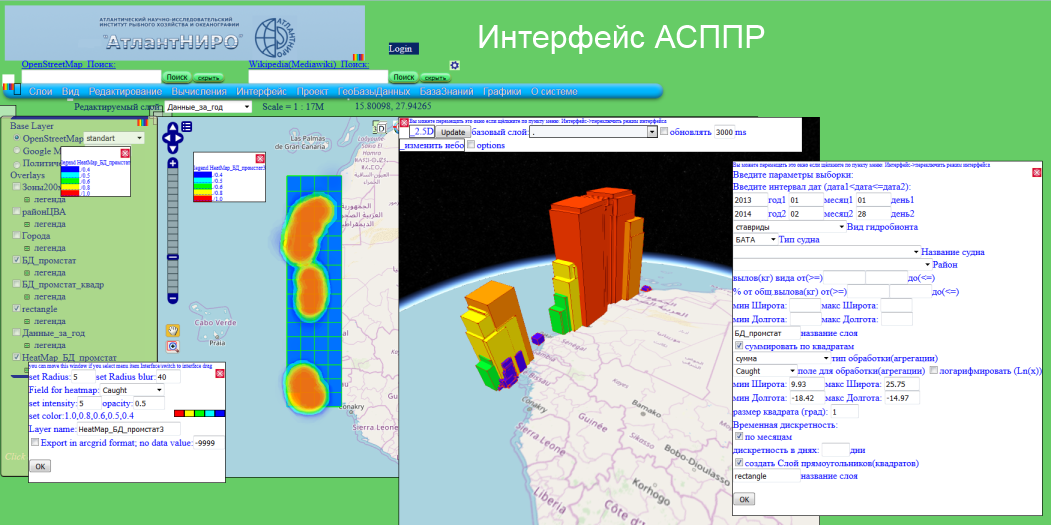

Сотрудник АтлантНИРО представил материалы диссертационной работы «Автоматизированная система поддержки принятия решений в научных исследованиях и промысле водных биоресурсов на основе пространственно-временного мониторинга»

17 апреля 2019 г. в Атлантическом филиале ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») состоялся расширенный коллоквиум отдела «Региональный центр данных», на котором был заслушан доклад  Федора Викторовича Коломейко по материалам диссертационной работы «Автоматизированная система поддержки принятия решений в научных исследованиях и промысле водных биоресурсов на основе пространственно-временного мониторинга». Диссертация будет представляться на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.13.06 - «Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами» (в пищевой промышленности) (технические науки). Тема при обсуждении вызвала интерес со стороны сотрудников «АтлантНИРО». В докладе было отмечено, что в работу были внесены правки и дополнения после представления её материалов в 2018 г.

Федора Викторовича Коломейко по материалам диссертационной работы «Автоматизированная система поддержки принятия решений в научных исследованиях и промысле водных биоресурсов на основе пространственно-временного мониторинга». Диссертация будет представляться на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.13.06 - «Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами» (в пищевой промышленности) (технические науки). Тема при обсуждении вызвала интерес со стороны сотрудников «АтлантНИРО». В докладе было отмечено, что в работу были внесены правки и дополнения после представления её материалов в 2018 г.

Показаны результаты многолетних исследований, проведённых лично автором и при непосредственном его руководстве в этом направлении с 2000 по 2019 г. Целью исследования является создание концепции автоматизированной системы поддержки принятия решений (АСППР) в научных исследованиях и промысле водных биоресурсов на основе пространственно-временного мониторинга для повышения эффективности исследований и промысла водных биоресурсов (ВБР).

В ходе подготовки диссертационной работы решен ряд задач, среди которых можно отметить следующие:

- На основе анализа научных исследований и рыбного промысла водных биоресурсов, как объекта автоматизации, определены этапы этих видов деятельности, требующие внедрения или повышения уровня автоматизации, выявлены недостатки существующих решений в этом направлении.

- Разработан метод построения когнитивных моделей взаимодействия биотических и абиотических факторов как инструмента поддержки решений задач в научных исследованиях и промысле водных биоресурсов, построена когнитивная модель АСППР.

- Разработана функциональная схема, структура целей, и алгоритмическое обеспечение АСППР для анализа и прогнозирования пространственно-временного распределения ВБР и выдачи рекомендаций для принятия решений о планировании промысла, исследований ВБР и среды их обитания.

- Разработан метод анализа временных рядов промыслово-биологических данных с использованием сингулярного спектрального анализа, сингулярного спектрального прогноза и географической информационной системы (ГИС).

- Создана концепция программного обеспечения АСППР для обработки и анализа результатов пространственно-временного мониторинга, которое, основываясь на базах данных и знаний, формирует рекомендации для принятия решения о планировании промысла и исследований ВБР и среды их обитания.

- Разработан алгоритм проектирования АСППР для организаций, занимающихся исследованием и промыслом ВБР, с учетом специфики их функционирования и доступности данных пространственно-временного мониторинга.

По результатам обсуждения доклада было принято решение рекомендовать, с учетом замечаний и предложений, представленную диссертационную работу Коломейко Ф.В. к защите в совете Д212.148.02 на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.13.06 - «Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами» (в пищевой промышленности) (технические науки).

Молодой специалист АтлантНИРО занял первое место на секции «Водные биоресурсы» в отчетной студенческой научно-технической конференции вузов Росрыболовства

16 апреля 2019 г. в Калининградском государственном техническом университете прошла отчетная студенческая научно-техническая конференция вузов Росрыболовства. В конференции  принимали участие студенты КГТУ и Керченского государственного морского технологического университета. На секции «Водные биоресурсы» были представлены 13 докладов по оценке состояния запасов, экологии и биологии морской и пресноводной ихтиофаун. Первое место занял доклад магистра 2 года обучения, инженера лаборатории экологии промысловых популяций и оценки запасов Атлантического филиала ФГБНУ «ВНИРО» (АтлантНИРО) Халматовой Эльмиры Ровшановны «Миктофовые рыбы по данным съемки 2017 г. в Атлантической рыболовной зоне Марокко». Доклад вызвал большой интерес со стороны слушателей и жюри.

принимали участие студенты КГТУ и Керченского государственного морского технологического университета. На секции «Водные биоресурсы» были представлены 13 докладов по оценке состояния запасов, экологии и биологии морской и пресноводной ихтиофаун. Первое место занял доклад магистра 2 года обучения, инженера лаборатории экологии промысловых популяций и оценки запасов Атлантического филиала ФГБНУ «ВНИРО» (АтлантНИРО) Халматовой Эльмиры Ровшановны «Миктофовые рыбы по данным съемки 2017 г. в Атлантической рыболовной зоне Марокко». Доклад вызвал большой интерес со стороны слушателей и жюри.

По результатам работы было выделено два комплекса видов миктофид – надсклоновый дальненеретический и океанический. К надсклоновому комплексу было отнесено три вида миктофид, дающих наибольшую численность в исследуемом районе. В 80-х годах XX века проходили специализированные съемки в зоне Марокко, которые показали потенциальную промысловую значимость образующихся здесь скоплений миктофид. Также за счет большой численности эти виды играют важную роль в трофической системе Канарского течения. В докладе была показана связь численности и видового разнообразия миктофового сообщества с гидрологическими структурами (вихрями, затоками) исследуемого района. Приведена межгодовая динамика численности и видового разнообразия миктофид. В данном случае миктофиды как достаточно узкоспецифичные виды могут выступать индикаторами экосистемных трансформаций ихтиоценоза, вызванных глобальными климатическими изменениями.

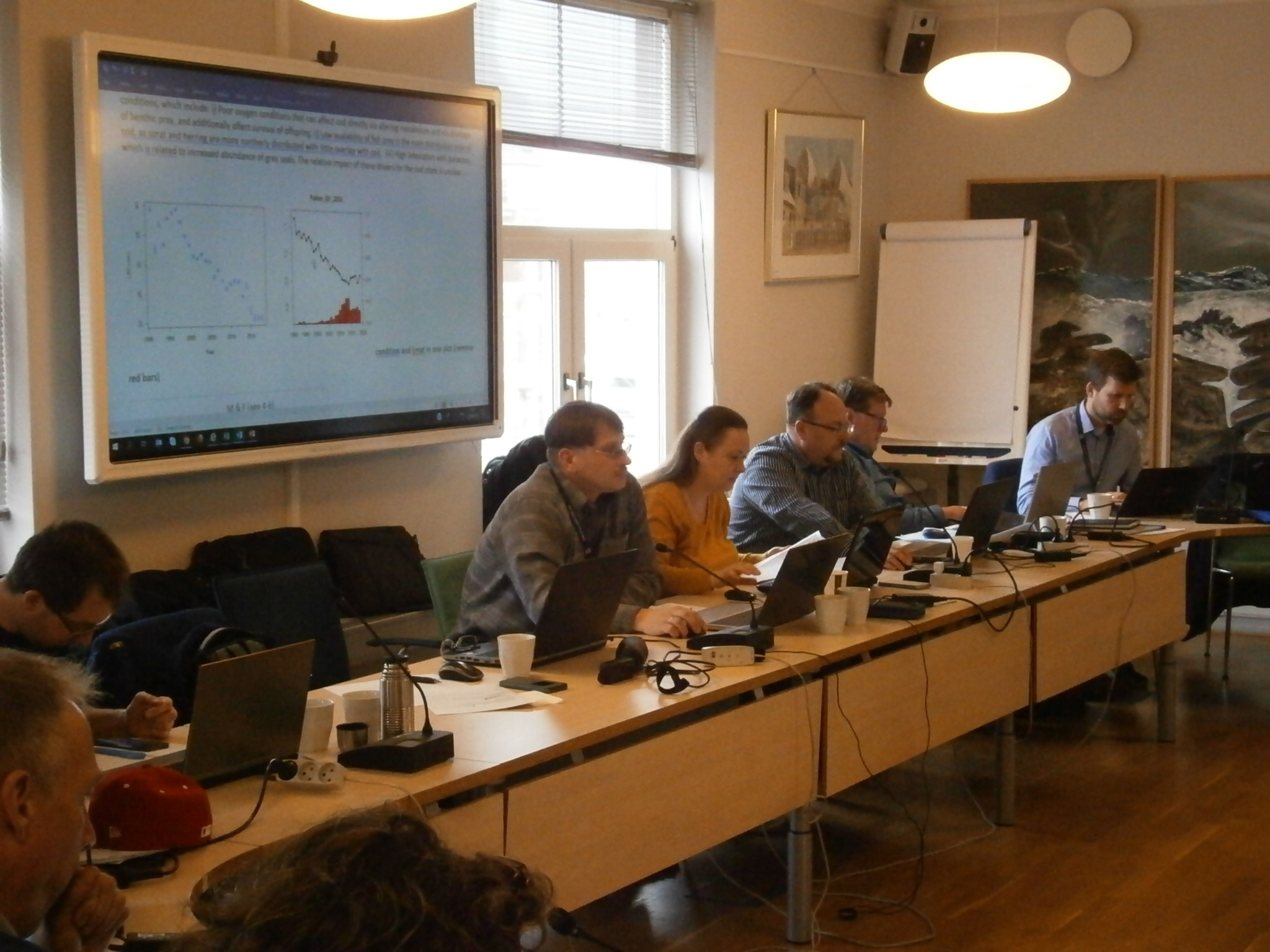

В Копенгагене (Дания) состоялась ежегодная Рабочая группа ИКЕС по оценке запасов рыб и рыболовства в Балтийском море

Международный совет по исследованию моря (ИКЕС) является старейшей и авторитетнейшей организацией, в рамках которой проводятся исследования водных биоресурсов Мирового океана, вырабатываются предложения по их рациональной эксплуатации. Оценки запасов основных промысловых рыб Балтийского моря и рекомендации по их рациональному промыслу также  вырабатываются ИКЕС, в рабочих группах которого принимают участие эксперты национальных научно-исследовательских институтов всех балтийских государств. При этом используются современные методы анализа данных и программное обеспечение, разработанное ведущими специалистами в данной отрасли знаний, а расчеты проводятся на основе стандартизированных биостатистических материалов, предоставляемых национальными институтами.

вырабатываются ИКЕС, в рабочих группах которого принимают участие эксперты национальных научно-исследовательских институтов всех балтийских государств. При этом используются современные методы анализа данных и программное обеспечение, разработанное ведущими специалистами в данной отрасли знаний, а расчеты проводятся на основе стандартизированных биостатистических материалов, предоставляемых национальными институтами.

Специалисты АтлантНИРО с 1993 г. активно участвуют в ежегодно проводимой Рабочей группе ИКЕС по оценке запасов рыб и рыболовства в Балтийском море (WGBFAS). Участие в ИКЕС позволяет пользоваться международными материалами, объединенными в доступную базу данных, оказывать влияние на выработку рекомендаций по проведению научных исследований в Балтийском море и промыслу рыб с учетом интересов отечественного рыболовства.

В 2019 г. заседания Рабочей группы ИКЕС по оценке запасов рыб и рыболовства в Балтийском море проходили с 08 по 15 апреля под председательством Микаэлы Бергениус (Швеция). В работе приняли участие 35 специалистов из всех прибалтийских стран (9 стран), а также представители ИКЕС.

В состав российской делегации входили Карпушевский И.В. – зав. лабораторией Балтийского моря и Амосова В.М. – зав. сектором оценки запасов рыб Балтийского моря Атлантического филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО»).

Рабочая группа выполнила оценку состояния 17 запасов промысловых рыб Балтийского моря. Для большинства видов рыб выполнены прогнозы пополнения и краткосрочные прогнозы состояния запасов на 2019-2020 гг. при различных режимах управления этими запасами.

Специалисты АтлантНИРО своевременно провели объемную работу с российским промысловым биостатистическим материалом за 2018 г., полученном в результате работ наблюдателей института на российских рыболовных судах в Балтийском море, с последующей его загрузкой в базу данных ИКЕС InterCatch. Эти данные прошли проверку, статистическую обработку и были приняты Рабочей группой для оценки величин, интересующих отечественный промысел, запасов ВБР и прогноза возможного вылова шпрота, балтийской сельди (салаки), трески, речной камбалы, камбалы-тюрбо.

В течение проведения Группы специалистами АтлантНИРО с привлечением материалов баз данных ИКЕС был подготовлен доклад с презентацией на тему: «Некоторые предложения по описанию воздействия промыла на экосистему на примере анализа встречаемости приловных видов в центральной части Балтийского моря».Рабочей группой принято решение включить анализ встречаемости приловных видов в центральной части Балтийского моря, выполненный российскими специалистами, в отчет Группы как рабочий документ.

На основании анализа научно-исследовательских и промысловых материалов всех прибалтийских стран за 2018 г., можно заключить, что величины запасов балтийской сельди (салаки), шпрота и речной камбалы находятся в биологически безопасных пределах. Состояние запасов пелагических видов рыб характеризуется полной репродуктивной способностью, нерестовая биомасса трески находится на крайне низком уровне, а величина биомассы речной камбалы имеет тенденцию к росту.

Завершился рейс научных наблюдателей Атлантического филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») специалистов лаборатории гидробиологии Дюшкова Н.П. и Катанского В.Н. в рыболовной зоне Марокко на борту промыслового судна РТМКСм «Александр Мироненко» компании АО «Таурус». 16 апреля 2019 г. состоялось расширенное заседание сотрудников подразделений

В рейсе выполнялся сбор данных по величине уловов, видовому составу, размерно-весовой структуре, биологическим характеристикам и среде обитания

В период работы научных наблюдателей с декабря 2018 г. по март 2019 г. судно вело промысел на различных участках рыболовной

По информации научных наблюдателей в период рейса промысловая обстановка в рыболовной зоне Марокко в целом была удовлетворительной. В декабре приоритет отдавался вылову европейской сардины. Наиболее успешным промысел сардины был в зоне шельфа над глубинами 55-90 м.

В настоящее время готовится текст отчета по результатам научно-исследовательских работ.

Закончились работы научного наблюдателя «АтлантНИРО» в районе Западно-Европейской котловины и возвышенности Роколл

Завершился рейс научного наблюдателя Атлантического филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») Иванова С.В. – научного сотрудника лаборатории Балтийского моря на борту  рыбопромыслового судна БАТМ «Братья Стояновы», принадлежащего АО РПК «Рыбфлот ФОР» из Калининграда.

рыбопромыслового судна БАТМ «Братья Стояновы», принадлежащего АО РПК «Рыбфлот ФОР» из Калининграда.

Результаты рейса были рассмотрены 16 апреля 2019 г. на расширенном заседании сотрудников подразделений биологического направления  «АтлантНИРО». В ходе рейса выполнялся сбор данных по величине уловов, размерно-весовой структуре, биологическим характеристикам и среде обитания облавливаемых биоресурсов в целях получения научных материалов для прогноза общих допустимых уловов (ОДУ) и объемов возможного вылова водных биологических ресурсов на 2020-2021 гг., разработки научно обоснованных рекомендаций по регулированию и развитию российского рыболовства осуществляемого в океанических районах, защиты

«АтлантНИРО». В ходе рейса выполнялся сбор данных по величине уловов, размерно-весовой структуре, биологическим характеристикам и среде обитания облавливаемых биоресурсов в целях получения научных материалов для прогноза общих допустимых уловов (ОДУ) и объемов возможного вылова водных биологических ресурсов на 2020-2021 гг., разработки научно обоснованных рекомендаций по регулированию и развитию российского рыболовства осуществляемого в океанических районах, защиты  интересов российского рыболовства в рамках международного сотрудничества Российской Федерации в области рыбного хозяйства.

интересов российского рыболовства в рамках международного сотрудничества Российской Федерации в области рыбного хозяйства.

Наблюдения проводились в период с 6 февраля по 24 марта 2019 г. в открытой части Атлантического океана в районе к западу от Британских островов, где в весенний период проходит лов одного из основных объектов промысла в Северо-Восточной Атлантики – северной путассу. Обработано 45 тралений, промерено более 9 тыс. рыб, проанализировано более 3 тыс. рыб, у 753 особей путассу взяты отолиты для определения возраста.

По информации научного наблюдателя промысловые скопления над океаническими глубинами были обнаружены в прогнозируемые сроки – 7 февраля. Как и в предыдущие годы, первые выходы рыбы из зоны ЕС отмечались на траверзе южной оконечности банки Поркьюпайн в районе между 50° и 51° с.ш. Затем промысел постепенно смещался с юга на север вдоль экономической зоны Ирландии. Численность флота была достаточно высокой. Работало до 16 судов России и 8-9 единиц иностранного флота. Промысловая обстановка в период наблюдений большую часть времени сохранялась на достаточно высоком уровне. Основу уловов путассу весной 2019 г. составляли особи длиной 26-30 см. Исходя из размерного состава уловов в 2019 г., как и в 2018 г., в основе нерестовых скоплений была рыба поколений 2013-2015 гг.

Собранные материалы будут использоваться на очередном заседании Рабочей группы ИКЕС по широко распределенным запасам (WGWIDE), которая состоится в текущем году.