На заседании Балтийского научно-промыслового совета рассмотрены актуальные вопросы рыболовства в Балтийском море и его заливах

В Атлантическом филиале ФГБНУ «ВНИРО» (АтлантНИРО) 28-29 ноября состоялось заседание Балтийского научно-промыслового совета Западного рыбохозяйственного бассейна (БНПС) под председательством заместителя руководителя Росрыболовства Петра Савчука.

В мероприятии приняли участие сотрудники Западно-Балтийского территориального управления Росрыболовства, представители отраслевой науки, ФГБОУ ВО «КГТУ», Калининградского филиала ФГБУ «Главрыбвод», правительства региона, Калининградского областного союза рыболовецких колхозов и рыбопромышленники.

В мероприятии приняли участие сотрудники Западно-Балтийского территориального управления Росрыболовства, представители отраслевой науки, ФГБОУ ВО «КГТУ», Калининградского филиала ФГБУ «Главрыбвод», правительства региона, Калининградского областного союза рыболовецких колхозов и рыбопромышленники.

Согласно повестке дня члены НПС рассмотрели вопрос состояния запасов водных биоресурсов Балтийского моря, Куршского, Вислинского (Калининградского) заливов и прогноз их вылова на 2020 год.

К основным объектам рыболовства в Балтийском море относятся треска, шпрот (килька), сельдь балтийская (салака), камбала речная.

С учетом текущего состояния запасов водных биоресурсов, сохранения концепции максимального устойчивого вылова, а также принимая во внимание социально-экономические факторы отечественного промысла, российский ОДУ на 2020 год (с учетом корректировки шпрота) может составить: трески – 5,5 тыс. тонн, шпрота (кильки) - 46,5 тыс. тонн (до корректировки – 42,5 тыс. тонн), сельди балтийской (салаки) – 29,1 тыс. тонн, камбалы речной – 1,83 тыс. тонн.

Запасы большинства видов водных биоресурсов в Куршском и Калининградском (Вислинском) заливах Балтийского моря находятся в удовлетворительном состоянии. Прогнозные величины общих допустимых уловов (ОДУ) судака, леща, чехони и плотвы на 2020 год близки к среднемноголетнему уровню.

Квоты вылова водных биоресурсов в основном промысловом районе Балтийского моря (26 подрайон ИКЕС) к середине ноября 2019 года в целом освоены на 68%, что немногим меньше уровня 2018 года. Снижение добычи трески одновременно с сокращением ОДУ в сравнении с предыдущим годом происходит на фоне уменьшения общего вылова данного вида в последние три года при повышении рыночного спроса на эту рыбу в странах ЕС и России.

Вылов шпрота вырос на 1,3 тыс. тонн и составил 36,3 тыс. тонн (86% от ОДУ). Увеличение интереса к промыслу шпрота по-прежнему обусловлено действием санкций на ввоз продукции из мелкосельдевых видов рыб на территорию Российской Федерации и наличием достаточного количества перерабатывающих мощностей в Калининградской области, которым необходимо сырье для производства продукции.

Участники НПС обсудили также внесение изменений в Правила рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна.

В области регулирования рыболовства поднят вопрос запрета добычи водных биоресурсов в Куршском и Вислинском (Калининградском) заливах с 1 июня по 31 августа ставными сетями с шагом ячеи 40 мм, что может способствовать уменьшению промысловой нагрузки на мелкочастиковые виды водных биоресурсов и в перспективе привести к большей эффективности их добычи.

Рассмотрен вопрос возобновления промысла атлантического лосося (семги) в Балтийском море. В настоящее время сложилась ситуация, при которой его добыча в Балтийском море в соответствии с действующим законодательством невозможна. В связи с этим Совет рекомендовал внести изменения в перечень анадромных видов рыб (приказ Росрыболовства от 26 февраля 2009 г. № 147), исключив из него атлантического лосося Западного рыбохозяйственного бассейна, и добавить его в перечень объектов, в отношении которых устанавливается ОДУ.

Все решения БНПС отражены в Протоколе.

Источник: Пресс-служба Росрыболовства

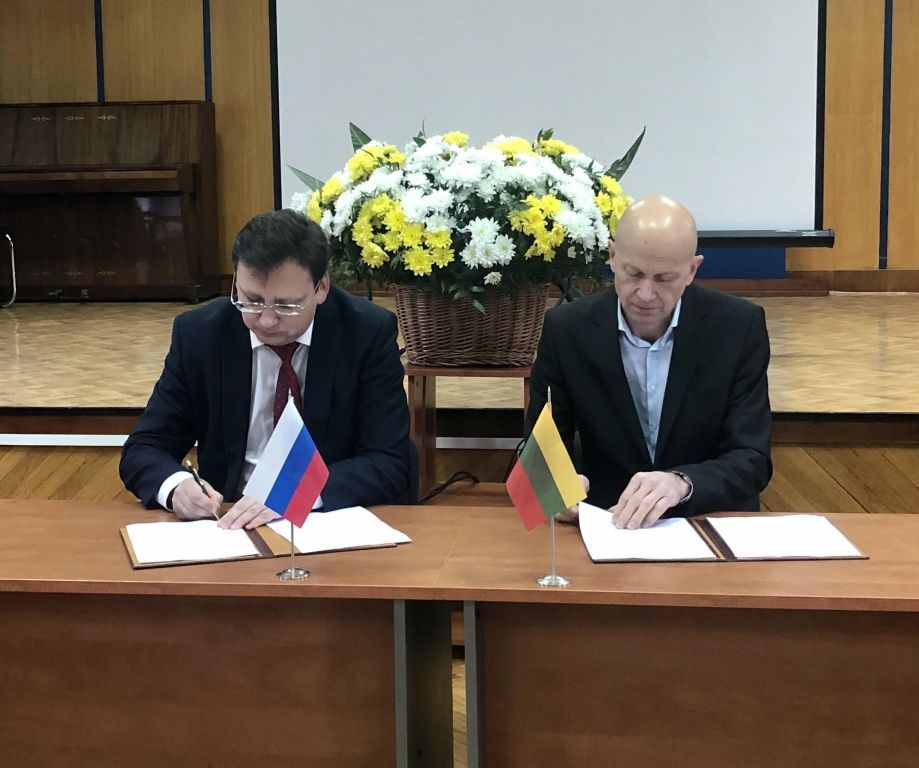

В рамках Соглашения о взаимных отношениях и сотрудничестве в области рыбного хозяйства между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Польша,  действующего с 1995 г., в период с 26 по 27 ноября 2019 г. в г. Калининграде состоялось заседание Девятнадцатой сессии российско-польской Смешанной комиссии по рыбному хозяйству.

действующего с 1995 г., в период с 26 по 27 ноября 2019 г. в г. Калининграде состоялось заседание Девятнадцатой сессии российско-польской Смешанной комиссии по рыбному хозяйству.

Делегацию Российской Федерации возглавлял А.Г. Жуков – руководитель Западно-Балтийского территориального управления Федерального агентства по рыболовству. Делегацию Республики Польша – Томаш Терешкевич – заместитель директора Департамента по рыболовству Министерства морского хозяйства и речного транспорта.

От Атлантического филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») в данном мероприятии приняли участие Р.В. Ионика - советник, Т.А. Голубкова - заведующая лабораторией лиманов и младший научный сотрудник лаборатории лиманов В.А. Рябчун.

Стороны обсудили текущие вопросы российско-польского сотрудничества в области рыбохозяйственных исследований  в Калининградском (Вислинском) заливе, их результаты в 2018-2019 гг. и перспективы его развития на 2020 г. Основное внимание было посвящено проблемам оценки состояния водных биологических ресурсов залива, регулирования промысла, объемам добычи и воспроизводству водных биологических ресурсов.

в Калининградском (Вислинском) заливе, их результаты в 2018-2019 гг. и перспективы его развития на 2020 г. Основное внимание было посвящено проблемам оценки состояния водных биологических ресурсов залива, регулирования промысла, объемам добычи и воспроизводству водных биологических ресурсов.

В рамках Девятнадцатой сессии Смешанной комиссии по рыбному хозяйству, при непосредственном участии специалистов Атлантического филиала ФГБНУ «ВНИРО», была проведена российско-польская Рабочая группа по оценке запасов промысловых видов рыб Калининградского (Вислинского) залива, в ходе которой Стороны обменялись информацией о состоянии популяции леща и судака в российской и польской частях Калининградского (Вислинского) залива.

В соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Литовской Республики о сотрудничестве в области рыбного хозяйства, действующего с 1999 г., в период с 20 по 21 ноября 2019 г., в г. Калининграде состоялась Двадцатая сессия Смешанной российско-литовской комиссии по рыбному хозяйству.

В работе сессии Смешанной комиссии принимали участие представители рыбохозяйственных организаций Российской Федерации и Литовской Республики. Делегацию Российской Федерации возглавлял С.Е. Голованов – начальник Управления науки и образования Росрыболовства. Делегацию Литовской Республики – Вилмантас Грайчунас – старший советник группы политики окружающей среды и лесов Министерства окружающей среды Литовской Республики.

В работе сессии Смешанной комиссии принимали участие представители рыбохозяйственных организаций Российской Федерации и Литовской Республики. Делегацию Российской Федерации возглавлял С.Е. Голованов – начальник Управления науки и образования Росрыболовства. Делегацию Литовской Республики – Вилмантас Грайчунас – старший советник группы политики окружающей среды и лесов Министерства окружающей среды Литовской Республики.

От Атлантического филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») в данном мероприятии приняли участие советник Р.В. Ионика, заведующая лабораторией лиманов Т.А. Голубкова, младший научный сотрудник В.А. Рябчун.

Стороны обменялись мнениями по проблеме состояния запасов основных промысловых видов рыб в Куршском заливе и Виштынецком озере в 2018-2019 гг., проинформировали о величине промысловых уловов, а также обсудили вопросы искусственного воспроизводства водных биоресурсов.

В рамках Двадцатой сессии Смешанной комиссии была проведена ежегодная российско-литовская Рабочая группа по оценке запасов промысловых видов рыб (лещ, судак, корюшка европейская) Куршского залива. Стороны обменялись результатами ихтиологических исследований, проведенных в 2018 г. в российской и литовской частях Куршского залива.

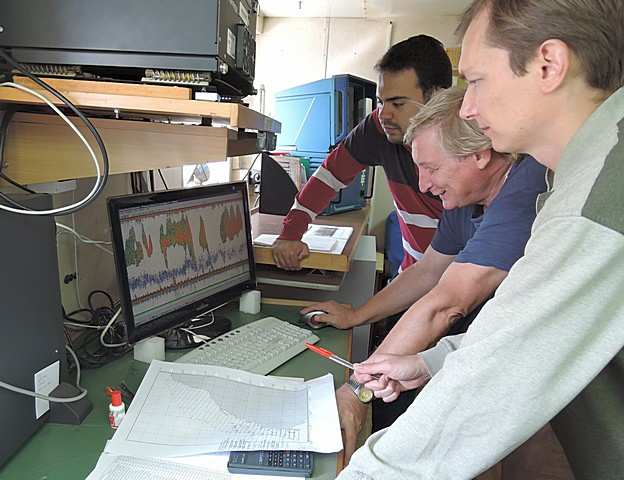

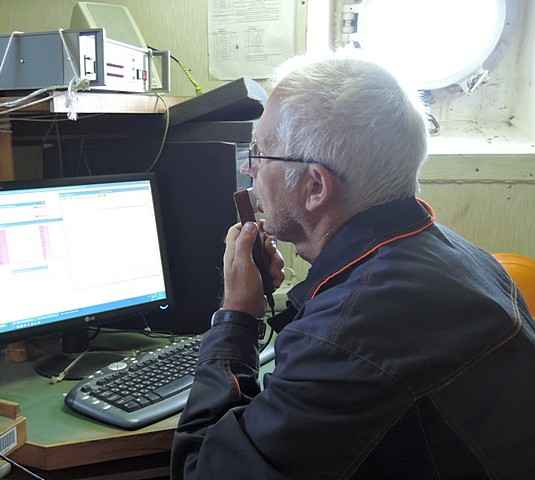

В районе Марокко на СТМ «Атлантниро» завершились научно-исследовательские работы. Второй этап экспедиции – съемка по оценке пополнения мелких пелагических рыб выполнялась с 21  октября по 21 ноября 2019 года. 27 ноября судно зашло в п. Агадир для высадки сотрудников Национального института рыбохозяйственных исследований Марокко (НИРИ), с которыми успешно в теплой дружеской атмосфере отработали всю съемку. После этого СТМ «Атлантниро» направилось домой в п. Калининград. Рейс закончится в середине декабря.

октября по 21 ноября 2019 года. 27 ноября судно зашло в п. Агадир для высадки сотрудников Национального института рыбохозяйственных исследований Марокко (НИРИ), с которыми успешно в теплой дружеской атмосфере отработали всю съемку. После этого СТМ «Атлантниро» направилось домой в п. Калининград. Рейс закончится в середине декабря.

В съемке пополнения принимали участие 13 специалистов АтлантНИРО и НИРИ, научная группа включала инженеров-акустиков, океанологов, ихтиологов, гидробиологов.

Работы выполняли на акватории между м. Сафи (32°20' с.ш.) и м. Кап-Блан (20°50' с.ш.). Траловые работы выполняли в контрольных пятиминутных квадратах с целью получения данных о численности пополняющих возрастных групп европейской сардины, восточной скумбрии, европейской и западноафриканской ставрид. Комплексные океанологические работы выполняли на секущих разрезах, расположенных через 0,5° по широте в диапазоне глубин 0-500 м, 0-1000 м или до дна. Работы включали в себя выполнение CTD-профилирования водной толщи и гидрохимический  анализ проб воды для определения содержания в них растворенного кислорода и минерального фосфора. Гидробиологические работы выполняли с целью сбора данных о составе и количественных показателях развития фито-, зоо - и ихтиопланктона. Ихтиологические работы включали определение видового состава улова, количества экземпляров и массы каждого вида рыб, размерно-массового состава видов рыб в уловах, исследование их биологического состояния. Проводили сбор проб для изучения возраста, а также для паразитологических и технологических работ. Оценивали динамику встречаемости рыб с повреждениями кожных покровов.

анализ проб воды для определения содержания в них растворенного кислорода и минерального фосфора. Гидробиологические работы выполняли с целью сбора данных о составе и количественных показателях развития фито-, зоо - и ихтиопланктона. Ихтиологические работы включали определение видового состава улова, количества экземпляров и массы каждого вида рыб, размерно-массового состава видов рыб в уловах, исследование их биологического состояния. Проводили сбор проб для изучения возраста, а также для паразитологических и технологических работ. Оценивали динамику встречаемости рыб с повреждениями кожных покровов.

Съемку проводили на акватории между м. Сафи (32°20' с.ш.) и м. Кап-Блан (20°50' с.ш.), выполнено 69 комплексных океанологических и 49 планктонных станций. Метеорологические условия характеризовались значительной изменчивостью, обусловленной активными миграциями центра Азорского антициклона как в широтном, так и в долготном направлениях. До первой декады ноября, вследствие ослабления Азорского антициклона и смещения его центра в западном направлении, доминировали слабые ветры северо-восточных и северных направлений силой от 1-2 балла до 3-4 баллов. В конце первой декады ноября отмечалась интенсивная перестройка атмосферной циркуляции, обусловленная смещением Азорского антициклона в восточном направлении. Во второй декаде ноября преобладал северо-восточный ветер силой 5-6 баллов, в отдельные дни выше 7 баллов.

На съемке пополнения океанологические условия характеризовались следующими особенностями. На северном участке шельфа между 32-25° с.ш. холодные воды c температурой поверхности океана (ТПО) менее 19°С отмечались преимущественно в прибрежной части вблизи участков апвеллинга. Теплые океанические воды (более 21°C) распространялись над материковым склоном и внешним шельфом. Апвеллинговым водам была присуща пониженная соленость, низкое содержание растворенного кислорода и повышенная концентрация фосфатов. Установившийся в конце октября ветровой режим повлиял на динамику вод на северном участке шельфа Марокко: севернее 28° с.ш. не отмечалось значительных круговоротов, на участке от м. Юби до м. Бохадор (26-28° с.ш.) наблюдалось значительное меандрирование Канарского течения. В период проведения работ на участке шельфа южнее 25° с.ш. северо-восточный пассат резко усилился и обусловил значительный подъем холодных глубинных вод и их широкое распространение над шельфом, активное вертикальное перемешивание и заглубление термоклина. На севере этого участка только на двух океанических станциях ТПО была выше 20,0°C, а у побережья минимальные значения температуры воды достигали 16,6°С. Показатели солености воды в очагах апвеллинга не превышали 35,73-36,20 PSU. Низкое содержание растворенного кислорода и высокая концентрация фосфатов были характерны для апвеллинговых вод. Гидродинамическая ситуация характеризовалась мощным антициклоническим круговоротом в океанической части района на 23° с.ш. и активным меандрированием потоков юго-западных направлений на южном участке шельфа между м. Раймас и м. Кап-Блан (23-21° с.ш.).

На съемке пополнения океанологические условия характеризовались следующими особенностями. На северном участке шельфа между 32-25° с.ш. холодные воды c температурой поверхности океана (ТПО) менее 19°С отмечались преимущественно в прибрежной части вблизи участков апвеллинга. Теплые океанические воды (более 21°C) распространялись над материковым склоном и внешним шельфом. Апвеллинговым водам была присуща пониженная соленость, низкое содержание растворенного кислорода и повышенная концентрация фосфатов. Установившийся в конце октября ветровой режим повлиял на динамику вод на северном участке шельфа Марокко: севернее 28° с.ш. не отмечалось значительных круговоротов, на участке от м. Юби до м. Бохадор (26-28° с.ш.) наблюдалось значительное меандрирование Канарского течения. В период проведения работ на участке шельфа южнее 25° с.ш. северо-восточный пассат резко усилился и обусловил значительный подъем холодных глубинных вод и их широкое распространение над шельфом, активное вертикальное перемешивание и заглубление термоклина. На севере этого участка только на двух океанических станциях ТПО была выше 20,0°C, а у побережья минимальные значения температуры воды достигали 16,6°С. Показатели солености воды в очагах апвеллинга не превышали 35,73-36,20 PSU. Низкое содержание растворенного кислорода и высокая концентрация фосфатов были характерны для апвеллинговых вод. Гидродинамическая ситуация характеризовалась мощным антициклоническим круговоротом в океанической части района на 23° с.ш. и активным меандрированием потоков юго-западных направлений на южном участке шельфа между м. Раймас и м. Кап-Блан (23-21° с.ш.).

Таким образом, основной особенностью осеннего периода 2019 г. в районе Марокко стал активный апвеллинг, охвативший практически всю акваторию исследований от м. Кап-Блан на юге до м. Сафи на севере.

По результатам съемок (тралово-акустической и пополнения), проведенных в последние 5 лет, можно говорить, о том, что наблюдаемые в районе Марокко изменения баланса водных масс, которые в свою очередь определяют видовой состав и распределение ихтиофауны по району исследований, идут в направлении сокращения влияния на район вод южных генераций, в первую очередь, Южно-Атлантической центральной водной массы. Увеличивается степени влияния вод северных генераций – Северо-Атлантической центральной водной массы, расширяются наблюдаемые модификации апвеллинговых вод, формирующиеся вследствие повышенной активности прибрежного апвеллинга. Как следствие, снижается роль прогретых высокосоленых океанических поверхностных водных масс в формировании условий обитания рыб над центральным и внутренним шельфом района Марокко.

В ходе съемки пополнения всего выполнено 143 траления. Промерено - 31 тыс. экз. рыб, проведен стандартный биоанализ - 5 тыс. экз. рыб, определение возраста - 1640 пар отолитов.

Сардина встречалась в 46% уловов, что составило половину суммарного вылова на съемке. Встречаемость европейской ставриды составила – 58%, однако рыба пополняющих генераций встретилась только в каждом третьем из уловов. Годовики западноафриканской ставриды встречались только в одном из трех уловов. Скумбрия была доминирующим по встречаемости видом на съемке - 74% уловов. Доля в суммарном вылове составила - 23%. Отмечена высокая плотность заселения анчоуса вблизи м. Юби (28° с.ш.).

В ходе съемки пополнения прилов морских бекасов значительно уменьшился, в сравнении с 2018 г. Уловы бекаса, были получены на участке шельфа между 22°12’ и 23°35’с.ш. (м. Барбас – п. Дахла).

Результаты съемок должны актуализировать информацию о современном состоянии биоресурсов Центрально-Восточной Атлантики, пополнить многолетние базы данных мониторинга динамики эксплуатируемых запасов Марокко, и в конечном итоге повысить эффективность мер регулирования рыболовства в этом районе.

Результаты съемок должны актуализировать информацию о современном состоянии биоресурсов Центрально-Восточной Атлантики, пополнить многолетние базы данных мониторинга динамики эксплуатируемых запасов Марокко, и в конечном итоге повысить эффективность мер регулирования рыболовства в этом районе.

Справочно:

Научно-исследовательские работы в районе Марокко выполняются в соответствии с действующим межправительственным соглашением между Российской Федерацией и Королевством Марокко о сотрудничестве в области морского рыболовства, подписанного 15 марта 2016 г., и протоколом четвертой сессии Российско-Марокканской Смешанной комиссии по рыболовству от 19 февраля 2019 г.

Выполнение научно-исследовательских работ в районе Марокко является важной составляющей российско-марокканского сотрудничества и основой для доступа российского рыбодобывающего флота к рыбным ресурсам этой страны.

18 ноября 2019 года в Московской школе управления «Сколково» состоялся семинар «Разработка уточненных линеек продуктов». Семинар проводился в рамках выполнения «Программы подготовки региональной команды для реализации проектов развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» и был одним из ее этапов.

Для проведения семинарских занятий для группы участников по проектному направлению «Биоэкономика и агропромышленный комплекс» организаторами семинара был приглашён эксперт-технолог Атлантического филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО»), заведующая лабораторией теплового консервирования гидробионтов Центра технологии переработки водных биологических ресурсов, к.т.н. – Рулева Татьяна Николаевна. В состав группы слушателей входили ведущие специалисты автономного округа в области управления и представители бизнес-сообщества.

Для проведения семинарских занятий для группы участников по проектному направлению «Биоэкономика и агропромышленный комплекс» организаторами семинара был приглашён эксперт-технолог Атлантического филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО»), заведующая лабораторией теплового консервирования гидробионтов Центра технологии переработки водных биологических ресурсов, к.т.н. – Рулева Татьяна Николаевна. В состав группы слушателей входили ведущие специалисты автономного округа в области управления и представители бизнес-сообщества.

Для участников семинара Татьяной Николаевной подготовлена и проведена тематическая лекция о российской и зарубежной практике регионального и отраслевого развития переработки гидробионтов, о новых инновационных технологических решениях в области рыбоконсервной переработки, которые применимы для пресноводных объектов водного бассейна ХМАО–Югры и объектов аквакультуры.

Выступление и дискуссионный обмен мнениями позволили слушателям познакомиться с состоянием и стратегией развития отечественного рыбохозяйственного комплекса, а также с мировыми тенденциями в области переработки объектов аквакультуры. Кроме этого, слушатели семинара узнали об основных требованиях к процессам изготовления и обращения пищевой рыбной продукции.

Учитывая специфичность сырьевой базы автономного региона, особый интерес вызвали актуальные предложения по технологии теплового консервирования, включающие разработки специалистов «АтлантНИРО». Рассказывая об этом, Татьяна Николаевна более подробно коснулась направления изучения потребительских и маркетинговых предпочтений, эффективности использования современной упаковки, предназначенной, в первую очередь, для продолжительного хранения и эргономичного использования консервированной пищевой продукции.

В период 16–25 ноября 2019 г. в г. Пальма (Испания) проходит 26-я очередная сессия Международной комиссии по сохранению атлантических тунцов (ИККАТ) (далее – Комиссия).

В работе сессии 2019 г., как и в прошлые годы, в составе делегации принимает участие специалист Атлантического филиала «ВНИРО» («АтлантНИРО»). Программа сессии включает рассмотрение представляемых Комитетами ИККАТ отчетов и материалов, подготовку заключительных документов по состоянию запасов, распределению и динамике численности тунцов, регулированию рыболовства, распределению квот и промыслового усилия.

Особое внимание уделяется рекомендациям Постоянного Комитета ИККАТ по научным исследованиям и статистике (SCRS) по запасам рыб, оценка которых выполнена в 2019 г. В список запасов входят не только тунцы, но и сопутствующие тунцовому промыслу виды – рыба-меч, марлины и акулы.

На сессии ИККАТ-2019 планируется принять дополнения и поправки к Конвенции ИККАТ, определяющие критерии, принципы и порядок деятельности Международной комиссии.

Ученые «АтлантНИРО» ежегодно ведут сбор промыслово-биологических материалов на промысловых и исследовательских судах, занимаются обобщением и анализом этих данных, подготовкой отчетной информации, изучают распределение и жизненные циклы тунцовых рыб и сопутствующих видов.

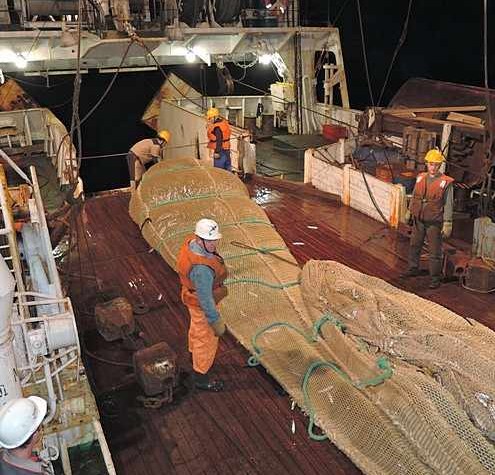

«Атлантида» вышла в Антарктиду: НИС Росрыболовства отправилось в экспедицию для изучения стратегических промысловых запасов

Группа специалистов Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ФГБНУ «ВНИРО») на НИС «Атлантида» направилась в Антарктическую часть Атлантики, чтобы провести комплексные экосистемные съемки. Рейс входит в перечень приоритетных морских исследований Росрыболовства и продлится до апреля 2020 года.

«Вы отправляетесь в стратегически важную для нашей страны экспедицию – ее результаты расширят научные знания о состоянии экосистемы и запасов Антарктической части Атлантики. Надеемся, что полученные данные откроют новые возможности для отечественного рыбопромыслового флота в этом районе», – сказал Илья Шестаков.

Глава Росрыболовства подчеркнул, что результаты экспедиции лягут в основу формирования плана океанического рыболовства в Антарктической части Атлантики современным российским флотом, строительство которого идет в рамках масштабной государственной программы по обновлению производственных мощностей рыбохозяйственного комплекса страны.

«К тому же силы отраслевой российской науки скоро укрепят и новые высокотехнологичные научно-исследовательские суда, в 2020 году мы приступим к их строительству. Это будут практически плавучие научные станции, рассчитанные на длительные переходы и самые сложные задачи», – отметил Илья Шестаков.

Руководитель Росрыболовства пожелал благоприятных погодных условий для съемок и успешного возвращения с новыми полезными для рыбной отрасли знаниями.

Антарктическая часть Атлантики являлась традиционным районом отечественных экспедиционных исследований и промысла криля: в течение длительного периода на долю СССР, а затем и России приходилась основная часть вылова криля (до 95%). В числе задач предстоящей экспедиции НИС «Атлантида» - выполнение исследований экосистемы Южного океана для изучения современного состояния запасов антарктического криля, а также разработка технологий его комплексной переработки.

Приоритет в изучении запасов криля и их промышленном освоении принадлежит отечественным ученым и рыбакам. Первые экспедиции АтлантНИРО в АчА на РТ «Муксун» в 1961-1964 годах показали возможности и перспективы организации подобного промысла. Огромный вклад в изучение изменчивости условий среды на поведение и распределение криля внесли исследования ученых ВНИРО на судне «Академик Книпович», которое с 1964 года совершило в АчА около 20 рейсов.

Последний раз отечественные экспедиционные ресурсные исследования в антарктической части Атлантики (АчА) проводились более 15 лет назад. Их возобновление позволит российской науке получить важнейшую информацию о современном распределении и величине общей и промысловой биомассы криля, что будет способствовать повышению роли России в принимаемых АНТКОМ решениях по управлению его запасами и поможет отстаивать интересы отечественного рыболовства, создавая условия для рационального и экономически эффективного промысла криля российским рыбопромысловым флотом.

Справочно:

Антарктический криль – ценный источник животного белка морского происхождения, который является сырьем для пищевой промышленности, биотехнологии, фармакологии.

С учетом предполагаемых запасов и потенциального объема вылова отраслевая наука рассматривает антарктический криль как перспективный объект для расширения ресурсной базы российского рыболовства в Мировом океане.

АНТКОМ – Комиссия по сохранению морских живых ресурсов Антарктики создана на основе международной конвенции в 1982 году в ответ на растущую коммерческую заинтересованность в ресурсах антарктического криля – краеугольного компонента антарктической экосистемы. В ее состав входят 26 стран, среди которых Россия, США, Китай, Индия, страны ЕС, Япония, Республика Корея, Новая Зеландия и другие.

Источник: Федеральное агентство по рыболовству

19 ноября 2019 года научно-исследовательское судно Росрыболовства «Атлантида» с группой ученых Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии («ВНИРО») и Атлантического филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») согласно Распоряжению Президента России, в год 200 – летия открытия Антарктиды, отправляется в атлантическую часть Антарктики (АчА) для проведения рыбохозяйственных исследований.

Научно-исследовательская экспедиция будет проходить с ноября 2019 г. по апрель 2020 г. на судне СТМ К-1704 «Атлантида», способном выполнять широкий комплекс океанологических и биологических исследований в любом районе Мирового океана.

Экспедиция представляет собой программу выполнения ресурсных исследований экосистемы Южного океана (атлантический сектор Антарктики), основными целями которой являются изучение состояния запасов антарктического криля, а также разработка технологий его комплексной переработки.

Научная группа из 12 ученых под руководством старшего научного сотрудника, кандидата географических наук Владимира Шнара, проведет акустические, океанологические, гидрохимические, ихтиологические и технологические исследования.

Приоритет в изучении запасов криля и их промышленном освоении принадлежит отечественным ученым и рыбакам. Первые экспедиции АтлантНИРО в АчА на РТ «Муксун» в 1961-1964 гг., показали возможности и перспективы организации промысла криля. В течение длительного периода до 1994 г. на долю СССР, а затем и России, приходилась основная часть вылова криля (до 95 %).

Огромный вклад в изучение изменчивости условий среды на поведение и распределение криля внесли исследования ученых ВНИРО на судне «Академик Книпович», которое с 1964 г. совершило в АчА около 20 рейсов. Последний раз российские экспедиционные исследования в АчА на СТМ «Атлантида» выполнялись в 2002 г.

Основой информации для оценки состоянии запасов и регулирования промысла криля являются данные экспедиционных исследований. Возобновление таких исследований в АчА позволит получить важнейшую информацию о современном распределении криля и величине его общей и промысловой биомассы, что поможет российским специалистам на мероприятиях АНТКОМ (комиссия по сохранению морских живых ресурсов Антарктики) добиваться принятия решений по регулирования промысла криля только на научной основе. Национальные экспедиционные исследования в АчА будут способствовать повышению влияния России на принимаемые АНТКОМ решения по управлению запасами криля, защите интересов отечественного рыболовства в АНТКОМ и созданию благоприятных условий для ведения рационального и экономически эффективного промысла криля российским рыбопромысловым флотом.

Справочно:

АчА – традиционный район российских экспедиционных исследований и промысла криля. В течение длительного периода до 1994 г. на долю СССР, а затем и России, приходилась основная часть вылова криля (до 95 %). Антарктический криль – крупнейший источник животного белка морского происхождения и по своей «собирательной» ценности превосходит другие виды морских организмов, являясь ценнейшим сырьем в пищевой промышленности, биотехнологии, фармакологии. По сочетанию потенциала вылова и потребительских свойств антарктический криль на сегодняшний день является крупнейшим и самым перспективным биоресурсом Мирового океана.

Специалисты «АтлантНИРО» приняли участие в заседании технического комитета по стандартизации «Рыбные продукты пищевые, кормовые, технические и упаковка»

С 21 по 25 октября 2019 года в ФГБНУ «ВНИРО» состоялось ежегодное заседание межгосударственного технического комитета по стандартизации «Рыбные продукты пищевые, кормовые,

- ГОСТ «Рыба, нерыбные объекты и продукция из них. Определение содержания соединений фосфора»;

- ГОСТ «Рыба, нерыбные объекты и продукция из них. Методы определения жизнеспособности личинок гельминтов»;

- ГОСТ 30812 «Сырье и продукты пищевые. Метод идентификации икры рыб семейства осетровых»;

- ГОСТ «Пресервы из филе морского гребешка в соусе. Технические условия»;

- ГОСТ «Филе тресковых рыб мороженое «Экстра». Технические условия»;

- ГОСТ «Консервы из рыбы, морских беспозвоночных с морской капустой. Технические условия»;

- ГОСТ 280 «Консервы рыбные «Шпроты в масле». Технические условия»;

- ГОСТ «Креветки сырые, бланшированные и вареные мороженые. Технические условия»;

- ГОСТ «Пресервы из разделанной сиговой рыбы в соусе, заливке или масле. Технические условия»;

- Технологическая инструкция по изготовлению консервов из печени, икры и молок рыб «по-мурмански» (к ГОСТ Р 56418-2015 «Консервы из печени, икры и молок рыб «по-мурмански». Технические условия»);

- Технологическая инструкция по изготовлению консервов из мидий в соусе и заливке (к ГОСТ 33284-2015 «Консервы из мидий в соусе и заливке. Технические условия»).

От Атлантического филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») в заседании МТК/ТК 300 участвовали Токмакова И.В., председатель подкомитета по стандартизации «Западный рыбохозяйственный бассейн» (ПК 4) и Рулева Т.Н., член ПК 4, заведующий лабораторией теплового консервирования гидробионтов.

Рассмотрение проекта ГОСТ 280 «Консервы из копченой рыбы. Шпроты в масле. Технические условия», разработчиком которого является наш институт, предварялось рабочей дегустацией образцов продукции, изготовленной в условиях ООО «Рыбокомбинат «За Родину» (пос. Взморье Калининградской области), одного из лидеров отечественного производства деликатесных консервов данного вида, и других рыбоконсервных предприятий Российской Федерации и Республики Казахстан. Наряду с отзывами на разработанный проект стандарта были обсуждены предложения по усовершенствованию технических требований с учетом современной практики обращения и надзора, которые сформированы в Атлантическом филиале ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») по результатам прикладных исследований, выполненных в текущем году в условиях и с привлечением образцов консервов предприятий региона.

Рассмотрение проекта ГОСТ 280 «Консервы из копченой рыбы. Шпроты в масле. Технические условия», разработчиком которого является наш институт, предварялось рабочей дегустацией образцов продукции, изготовленной в условиях ООО «Рыбокомбинат «За Родину» (пос. Взморье Калининградской области), одного из лидеров отечественного производства деликатесных консервов данного вида, и других рыбоконсервных предприятий Российской Федерации и Республики Казахстан. Наряду с отзывами на разработанный проект стандарта были обсуждены предложения по усовершенствованию технических требований с учетом современной практики обращения и надзора, которые сформированы в Атлантическом филиале ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») по результатам прикладных исследований, выполненных в текущем году в условиях и с привлечением образцов консервов предприятий региона.

В процессе рабочих дискуссий большое внимание уделялось проблемным вопросам, в частности, маркированию пищевой рыбной продукции (правильному изложению наименования, видовой идентификации водных биологических объектов) и другим, связанным с применением отдельных требований ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции».

Результаты всестороннего обсуждения и коллегиально принятые решения найдут свое применение при последующей доработке документов по стандартизации и технических документах, рассмотренных на заседании МТК/ТК 300.

1. Получение информации о пространственном распределении и оценка запасов основных эксплуатируемых популяций массовых пелагических рыб: европейской сардины (S. pilchardus), восточной скумбрии (S. colias), европейской ставриды (T. trachurus), западноафриканской ставриды (T. trecae), круглой сардинеллы (S. aurita), плоской сардинеллы (Sardinella maderensis), европейского анчоуса (E. encrasicolus).

2. Получение информации о пространственном распределении и определение индексов пополнения европейской сардины (S. pilchardus), восточной скумбрии (S. colias), европейской ставриды (T. trachurus), западноафриканской ставриды (T. trecae).

3. Комплексное исследование пелагической экосистемы района Марокко, включающее характеристику гидрометеорологических и океанологических условий, гидробиологические исследования.

4. Пополнение существующих массивов данных для исследований силы цели «TS» «in situ» мелких пелагических рыб.

5. Сбор научных образцов гидробионтов для профильных научных подразделений института (паразитологические, технологические, сектор систематики фауны). Пополнение архива научных фото- и видеоматериалов.

С целью оценки запасов рыб, изучения их размерно-возрастного состава и биологических характеристик, исследования среды обитания рыб планируется выполнить около 60 тралений, около 75 гидрологических и около 50 гидробиологических станций. В ходе съемки пополнения будет проведено около 150 контрольных тралений, количество гидрологических и гидробиологических станций ориентировочно будет аналогично таковым съемке запасов.

В период выполнения рейса в районе российского промысла СТМ «Атлантниро» будет взаимодействовать с российскими рыбодобывающими судами, информируя их о наличии промысловых скоплений рыб.

НАУЧНАЯ ГРУППА

ОБЗОР НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

Траления выполнялись над глубинами 80-100 м. В уловах до 350 кг встречались европейская сардина, молодь европейской ставриды и скумбрии. Над глубинами 100-110 м в последних тралениях были получены уловы миктофид весом до 500 кг. Среди прилова наиболее многочисленными были синагропс и сарган.

На текущий момент завершился второй этап экспедиции – траловая съемка пополнения мелких пелагических рыб. Всего за съемку было выполнено 143 траления и 69 океанологических станций.

25 ноября СТМ «Атлантниро» после завершения съемки пополнения прибыло на бункеровку в п. Лас-Пальмас. 27 ноября судно зашло в п. Агадир для высадки сотрудников Национального института рыбохозяйственных исследований Марокко (НИРИ), с которыми успешно в теплой дружеской атмосфере отработали всю съемку. После этого СТМ «Атлантниро» направилось домой в п. Калининград. Рейс закончится в середине декабря.

Метеорологическая ситуация в районе работ определялась усилением влияния на район Азорского антициклона и его активным взаимодействием с Сахарской барической депрессией. Это обусловило усиление ветра в отдельные дни до штормового. В целом за наблюдаемый период преобладали ветры северо-восточного направления, волнение было 3-4 балла, в дни усиления ветра до 5-6 баллов. Средняя температура воздуха составила 20,1°C, среднее атмосферное давление – 1017 мб. Усиление северо-восточного пассата сопровождалось активизацией апвеллинговых процессов и распространением холодных глубинных вод по всей акватории съемки, а также интенсивной циркуляцией вод в поверхностном и приповерхностном слое до глубин 80-120 м. Минимальные значения ТПО у берега достигали 17,8°C, максимальные не превышали 20,0-20,3°C. На большей части обследованной акватории соленость была в пределах 36,22-36,45 PSU. Минимальное содержание растворенного в воде кислорода (до 70% от возможного насыщения) и повышенная концентрация фосфатов (до 0,95 мкг-ат/л) отмечены в зоне распространения прибрежных апвеллинговых вод. Гидродинамическая ситуация характеризовалась развитием на обследованном участке шельфа мощного антициклонического круговорота. Траления выполнялись над глубинами от 30 до 750 м. Молодь скумбрии встречалась над глубинами до 500 м, образуя наибольшие скопления над глубинами от 50 до 150 м. Молодь и взрослые особи европейской сардины преобладали на глубинах 30-70 м. Молодь европейской ставриды постоянно встречалась в небольшом количестве над глубинами до 100 м. В качестве прилова над глубинами до 100 м в уловах в большом количестве встречались рыба-бекас, мелкие тунцы и пеламида, а свыше 100 м доминировали миктофиды. Всего по состоянию на 19 ноября с начала съемки пополнения было выполнено 137 тралений и 66 океанологических станций.

Траления выполнялись над глубинами от 30 до 1200 м. На исследуемом участке над глубинами 50-100 м в основном преобладала европейская сардина и молодь скумбрии с небольшой примесью молоди океанической и европейской ставрид. Величины уловов в основном были в диапазоне 6-600 кг, в отдельных случаях достигая 7-8 т за счет облова скоплений европейской сардины. Основу уловов над глубинами более 150 м составляли миктофиды с небольшим количеством молоди скумбрии и океанической ставриды. Из важных видов прилова в районе 22° с.ш. часто попадалась пеламида. Всего по состоянию на 12 ноября с начала мальковой съемки было выполнено 96 тралений и 56 океанологических станций.

Основу уловов над глубинами 37-150 м составляла молодь скумбрии, в незначительных количествах встречались молодь европейской и океанической ставрид, а также европейская сардина. В качестве прилова в уловах обнаружены европейский анчоус, гладкая лихия (трахинот) и пагели. Большая часть уловов над этими глубинами находилась в диапазоне от 10 до 125 кг. Самые значительные уловы (222-1138 кг) были получены между 27°00' и 28°22' с.ш. Над глубинами более 500 м основу уловов составляли мелкие мезопелагические рыбы (в основном миктофиды) и единично встречающаяся молодь скумбрии, европейской и океанической ставрид. Масса уловов над материковым склоном была в пределах 3,9-105 кг.

Всего по состоянию на 05 ноября на съемке пополнения выполнены 61 траление и 41 океанологическая станция.

|

|

Метеорологические условия в районе проведения исследований определялись ослаблением Азорского антициклона и ростом влияния зоны пониженного давления, проникшей в ЦВА с запада. В районе нахождения судна наблюдался ветер восточного, юго-восточного направлений, волнение 1-2 балла. Средняя температура воздуха составляла 20,9°C. Вследствие ослабления северо-восточного пассата площадь зон интенсивного апвеллинга была незначительной, низкие прибрежные температуры воды (до 17°C) отмечались между 30-32° с.ш. Гидродинамическая ситуация на обследованном участке шельфа характеризовалась генеральным переносом вод с севера на юг, охватывающим всю обследованную акваторию. Траления выполнялись в диапазоне 40-260 м. Большинство уловов было до 400 кг, максимальный вылов – 1160 т. Основу уловов составляла молодь скумбрии длиной 14-26 см и модальным размером – 19 см. В нескольких тралениях наблюдались незначительные уловы молоди европейской ставриды и европейской сардины. В основном скопления молоди промысловых видов встречались над глубинами 60-120 м. На этих же глубинах в прилове в большом количестве встречались рыба-луна, морские караси, малые тунцы и пеламида. В уловах над внешним шельфом на глубинах 160-260 м в больших количествах регистрировались скопления миктофид. Всего по состоянию на 29 октября на съемке пополнения выполнены 33 траления и 24 океанологические станции.

С 21 октября началась съемка пополнения. По состоянию на 22 октября на участке между 32° и 31° с.ш. выполнено 3 траления и сделано 9 океанологических станций. В уловах над глубинами менее 50 м преобладала молодь скумбрии и сардины, над глубинами более 100 м – миктофиды. В небольших количествах встречались обыкновенная и океаническая ставриды.

На текущий момент завершился первый этап экспедиции – тралово-акустическая съемка по оценке запасов мелких пелагических рыб. Всего за съемку было выполнено 46 тралений и 62 комплексных станции. С акустическими работами за весь период съемки пройдено 3069 миль. Собраны 3 серии данных о силе цели одиночных рыб «TS» (объект исследования – сардина).

15 октября в п. Агадир выполнена замена научной группы марокканских специалистов. Вместо акустика и гидролога, отработавшим на тралово-акустической съемке, на борт прибыли инженер-ихтиолог и инженер-океанолог Национального института рыбохозяйственных исследований Марокко, которые будут принимать участие в проведении съемки пополнения.

|

|

По состоянию на 08 октября выполнено 36 тралений и 52 комплексных станций. Всего с акустическими работами пройдено 2759 миль.

За истекший период прошли с акустическими галсами от 23°17' с.ш. до 24°55' с.ш. С начала съемки с акустическими работами пройдено более 2000 миль. Траления в основном выполнялись в шельфовой зоне в диапазоне глубин 25-100 м. Большинство уловов были в пределах 100-400 кг, но в отдельных случаях могли достигать 6,5 т. Основу наблюдаемых промысловых скоплений составляли скумбрия и европейская сардина, в прилове массово наблюдались морские дракончики и занесенные с затоком вод из открытого океана на шельф миктофиды.

Во время работы в районе промысла осуществлялось активное взаимодействие с научными наблюдателями «АтлантНИРО», работающими на российском рыбодобывающем судне в районе исследований. На промысловые суда передавалась информация об обнаруженных скоплениях. Информация, собранная научными наблюдателями по биологическим параметрам промысловых рыб будет использована в работе по оценке биомассы.

По состоянию на 01 октября всего выполнено 26 тралений и 38 комплексных станций.

|

|

|

По состоянию на 24 сентября выполнили 17 тралений и 22 комплексные гидрологические станции.

В ходе перехода из п. Касабланки к месту начала научно-исследовательских работ 11 сентября в районе м. Сафи выполнили калибровку акустического комплекса, 14 сентября успешно провели тестирование тралового оборудования.

15 сентября приступили к непосредственному выполнению тралово-акустической съемки.