Морские бекасы, как возможный промысловый объект при пелагической добыче в Центрально-Восточной Атлантике

В последние годы внимание ученых Атлантического филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») привлекают морские бекасы - массовые мелкие пелагические рыбы рода Macrorhamphosus spp., обитающие в водах Центрально-Восточной Атлантики (ЦВА). Средняя длина взрослых бекасов составляет 12 см, средний вес 9 грамм. Тело рыбы высокое, короткое, с яркой оранжевой расцветкой. Рыло бекасов вытянуто в трубку, спинной плавник снабжен длинным шипом.

Морские бекасы (M. scolopax вверху, M. gracilis внизу) © Фото АтлантНИРО

Обычно морские бекасы не составляют заметной доли в уловах российских траулеров в ЦВА, т.к. этот промысловый объект легко идентифицируется по показаниям гидроакустической поисковой аппаратуры и промысловые суда стараются избегать его прилова. Изредка имеют место случайные большие объемы прилова морских бекасов - до нескольких десятков тонн за одно траление, особенно часто случается это в периоды увеличения численности этих видов в ЦВА.

На шельфе северо-западной Африки (воды Марокко, Мавритании, Сенегала, Республики Гвинея-Бисау) к моменту начала там советского промысла в начале 1950-х гг. морские бекасы попадали в пелагические тралы довольно часто, но к началу 1960-х гг. их встречаемость заметно снизилась. Следующая вспышка численности видов была отмечена в начале 1970-х гг. По данным акустических съемок «АтлантНИРО» в периоды вспышек численности суммарная биомасса морских бекасов в ЦВА в отдельные годы превышала 3 млн тонн. Следующий период увеличения численности этих видов пришелся на первую половину восьмидесятых годов. Затем в течение четверти века бекасы лишь в небольшом количестве встречались севернее мыса Бохадор и практически отсутствовали южнее.

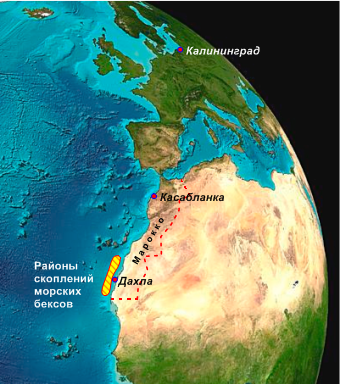

Новая вспышка численности морских бекасов в ЦВА началась в середине 2010-х гг., а в настоящее время отмечается пик численности этих видов в водах Марокко. В ходе выполнения научно-исследовательских съемок массовых пелагических рыб на СТМ К-1704 “Атлантида” в 2018-2019 гг. за 10 минутные контрольные траления нередко вылавливалось более тонны бекасов. Исследования последних лет показывают, что основные скопления морских бекасов соседствуют с промысловыми скоплениями сардины. Основные скопления бекасов в 2018-2019 гг. были выявлены на участке шельфа между п. Дахла и мысом Барбас, где они распределялись над глубинами 60-80 м. Прицельный облов таких скоплений может дать 10-15 тонн за 15-минутное траление.

Районы массового прилова морских бекасов в Атлантической рыболовной зоне Королевства Марокко в 2014-2019 гг.

Оценка биомассы морских бекасов в южной части зоны Марокко по данным акустической съемки в 2019 г. составила 0,27 млн тонн, уступая по величине только оценкам биомассы, полученным для таких традиционных объектов промысла, как сардина и скумбрия. По данным же марокканского научно-исследовательского института («INRH») биомасса морских бекасов в водах Марокко в начале 2019 г. была еще выше – около 1 млн тонн.

Большие уловы бекасов способны приводить к серьезным потерям промыслового времени из-за сильного объячеивания пелагических тралов. С другой стороны, при научно-обоснованном подходе к промыслу этого вида и применении результатов научных разработок в области его переработки, морской бекас может являться перспективным сырьем для производства высокотехнологичных и крайне востребованных на рынке видов продукции.

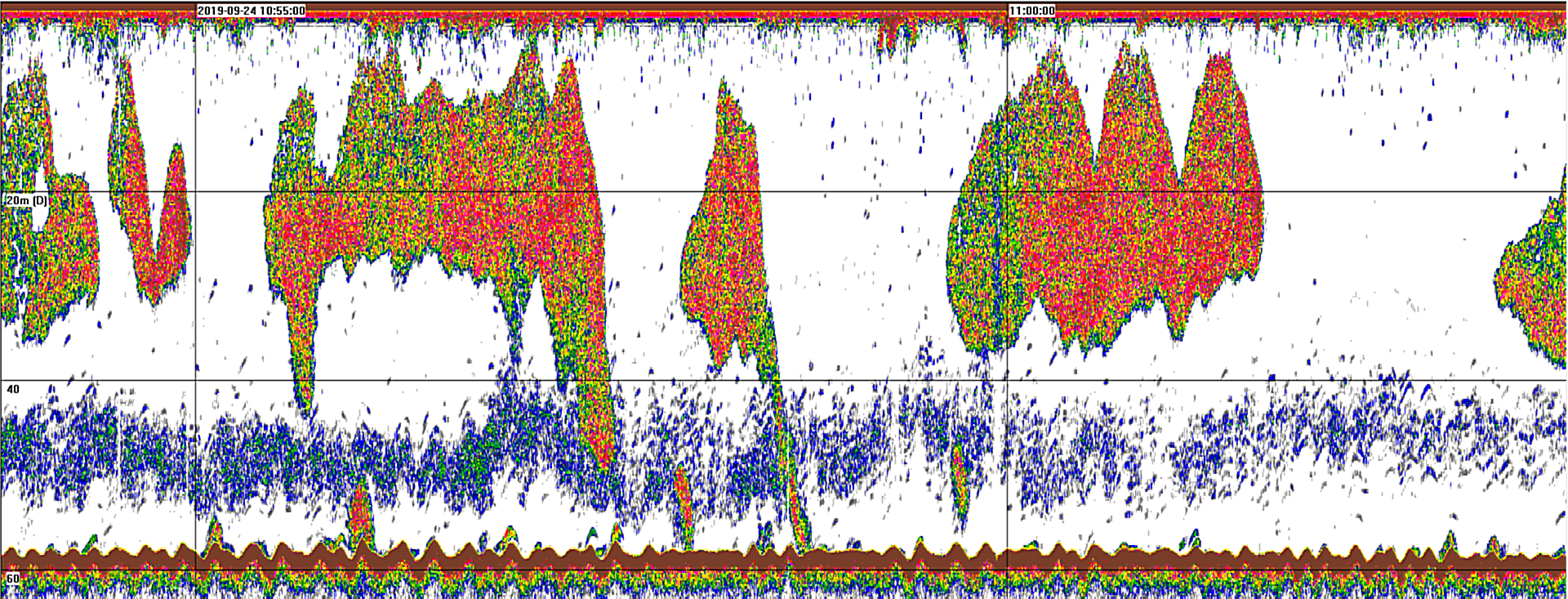

Характерные скопления морских бекасов на экране эхолота SIMRAD

(Марокко, 24 сентября 2019 г., м. Раймас - 23°16’ с.ш., 16°48’ з.д., время наблюдения 10:53-11:03, глубина места 58 м) © Фото АтлантНИРО

Исследования размерно-массового и техно-химического состава морского бекаса из контрольных уловов, полученных в ходе выполнения научно-исследовательских работ в водах Марокко в 2019 г. показало, что наибольшее содержание ценного рыбьего жира наблюдается во внутренностях бекаса – до 29,1%. В мясе бекаса жир содержится в количестве 14,1%. Также большое количество жира находится в костях и коже рыб. Ярко оранжевый цвет бекаса и получаемого из него жира обусловлен высокой концентрацией в нем каротиноидов. Неразделанная рыба также содержит 58,4% влаги, 14,2% белка, 5,9% минеральных веществ. Морской бекас может являться сырьем для производства:

- ПИЩЕВОГО РЫБЬЕГО ЖИРА (ЛИПИДОВ);

- КОРМОВЫХ И ПИЩЕВЫХ СУХИХ БЕЛКОВЫХ ГИДРОЛИЗАТОВ;

- КОРМОВОЙ МУКИ.

Выполненные в 2019 г. в «АтлантНИРО» исследования показали возможность извлечения липидов бекаса в свободном состоянии путем протеолиза (воздействия протеолитических ферментов с целью разрушения белково-липидных комплексов), отделения свободных липидов и их очистку. Конечным продуктом такого процесса является очищенное «бекасовое» масло. Выделенные липиды в большом количестве содержат каротиноиды, придающие маслу насыщенную янтарную окраску, и значительное количество полиненасыщенных жирных кислот, характеризующих их высокую биологическую ценность.

«Бекасовое» масло (жир морского бекаса) © Фото АтлантНИРО

Порошкообразный гидролизат в количестве до 10% от массы использованного сырья с содержанием влаги 10-12%, жира до 3% и сырого протеина до 80% обладает высокой пищевой ценностью и может быть использован в виде кормовой добавки в стартовые корма для рыб и в различные комбинированные продукты.

Оставшаяся после отделения липидов и гидролизатов плотная часть направляется на кормовые цели в высушенном состоянии (рыбная костная мука).

Морской бекас также рекомендуется в неразделанном виде направлять на производство кормовой муки прессово-сушильным способом с выделением из подпрессовых бульонов технического или ветеринарного жира.

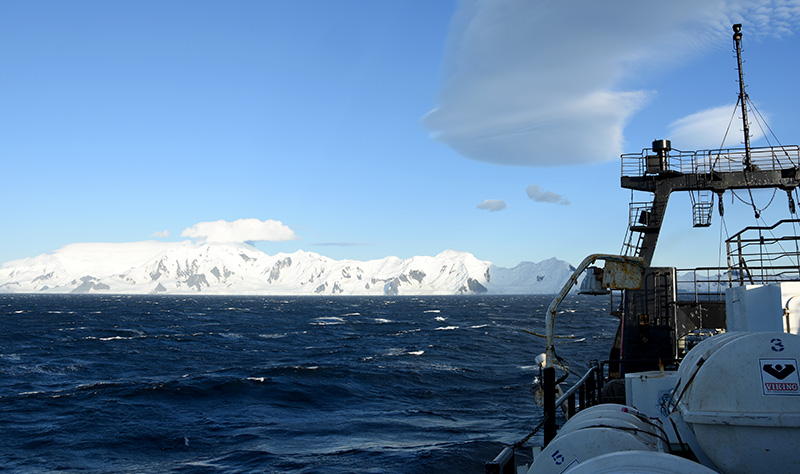

С борта российского СТМ К-1704 «Атлантида» впервые проведена инспекция судна, осуществляющего промысел криля на выполнение соблюдения Мер по сохранению АНТКОМ

Важнейшей задачей АНТКОМ является претворение в жизнь комплекса специальных Мер по сохранению, призванных обеспечить сохранение морских живых ресурсов Антарктики и управление промыслами в Южном океане. Сегодня в зоне Конвенции АНТКОМ сложилась и успешно функционирует система инспектирования промысловых судов, на которую возложен контроль над соблюдением Мер по сохранению. Каждое государство-участник Конвенции АНТКОМ имеет право назначать своих инспекторов и участвовать в инспекционной системе.

В соответствии с указанием руководителя Федерального агентства по рыболовству об организации подготовки российских наблюдателей и инспекторов для работы на антарктических промыслах, начиная с 2016 года на базе Атлантического филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») ведется подготовка российских инспекторов. Последнее позволяет Российской Федерации иметь назначенных инспекторов, уполномоченных АНТКОМ проводить инспектирование промысловых судов в зоне Конвенции.

В составе научной группы СТМ «Атлантида» находятся четыре специалиста, имеющие удостоверение и входящие в список уполномоченных инспекторов АНТКОМ, а судно имеет необходимые ресурсы, для проведения инспекции - инспекторский вымпел, опознавательную маркировку для орудий лова, номерные бланки отчета об инспекции.

15 марта 2020 г. при полном соблюдении положений инспекционной системы АНТКОМ, с борта СТМ К-1704 «Атлантида» было осуществлено инспектирование одного из лицензированных судов, ведущего промысел криля в проливе Брансфилд. Инспектирование проводилось после завершения российской съемки в проливе Брансфилд, что не потребовало отвлечения СТМ К-1704 «Атлантида» от выполнения рейсового задания и дополнительных затрат экспедиционного времени на переходы.

Инспектирование судна страны-члена, проведенное российскими инспекторами с борта СТМ К-1704 «Атлантида», является первым инспектированием, осуществленным Российской Федерацией/CCCР в зоне Конвенции АНТКОМ.

В ходе инспектирования была выполнена проверка соблюдения на промысловом судне действующих Мер по сохранению, в том числе, в отношении маркировки орудий лова, наличия лицензии у судна на промысел криля, наличия и работы автоматической спутниковой системы мониторинга положения судна, правильности представления данных по уловам и промысловому усилию в отчетах судна, уровне побочной смертности морских птиц и млекопитающих при траловом промысле криля, положений Мер по сохранению, касающихся охраны окружающей среды. В инспектировании принимали участие Шнар В.Н., (старший инспектор, начальник экспедиции СТМ «Атлантида»), Попов С.В. (инспектор), Сытов А.М. (сопровождающий), Чурин Д.А. (сопровождающий). По результатам инспекции подготовлен отчет по утвержденной АНТКОМ форме, подписанный капитаном судна и российскими инспекторами. После прибытия судна СТМ К-1704 «Атлантида» в порт Калининград отчет об инспекции вместе с копиями фотографий и видеозаписей, полученных в ходе инспекции, будут представлены в Росрыболовство для дальнейшей передачи в Секретариат АНТКОМ.

Российская Федерация является одним из шести стран-членов АНТКОМ, которая имеет аккредитованных специалистов и может выполнять инспектирование в зоне Конвенции наряду с такими странами как Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, Франция и Чили.

Реализация Российской Федерацией ее законного права инспектировать промысловые суда в зоне Конвенции будет способствовать авторитету государства в этой международной региональной организации по рыболовству. Это также отвечает стратегии развития морской деятельности Российской Федерации и стратегии развития деятельности Российской Федерации в Антарктике.

Специалисты АтлантНИРО ведут научное сопровождение Корюшковой путины 2020 г. в Калининградской области

В Куршском заливе набирает темпы весенняя путина, наиболее примечательный ее объект – корюшка европейская. Ежегодно этот вид заходит из Балтийского моря в Куршский залив и далее в реки, совершая нерестовые миграции.

Сроки начала путины и ее длительность в значительной степени определяются гидрометеорологическими условиями. В текущем году первые уловы корюшки отмечены в середине февраля, что позволяет охарактеризовать путину как раннюю. Ранним заходам этого вида в залив способствовала предшествующая мягкая зима.

Сотрудники лаборатории лиманов Атлантического филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») проводят традиционный комплекс наблюдений, включающий в себя сбор биостатистического материала на рыбоприемных пунктах, биологические анализы, массовые промеры, определение физиологических показателей.

По состоянию на 13 марта 2020 г. вылов корюшки составил порядка 170 т. На 2020 г. прогноз рекомендованного российского вылова этого ресурса составляет 400 т. За последнее десятилетие (2010–2019 гг.) в российской части водоема в среднем добывалось 223 т корюшки в год.

По предварительным данным основу уловов текущего года составляет рыба промысловой длиной 12-15 см, в возрасте 3-годовиков (около 64 %). Более 90 % особей находятся в IV стадии зрелости, доминируют самцы, что указывает на продолжительность нереста.

В уловах отмечается низкий процент снетка и ерша, что является показателем не скорого окончания путины. Завершение нерестовых миграций, как правило, сопровождается увеличением количества снетка и ерша в уловах и характеризуется преобладанием корюшки меньшего размера (1-2 –годовиков).

Наблюдения за динамикой промысла, ходом нереста, и биологическим состоянием корюшки будет продолжаться до окончания путины.

27 февраля 2020 года на заседании диссертационного совета Д 212.148.02, созданного на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный университет пищевых производств», состоялась защита диссертации начальника отдела «Региональный центр данных» Атлантического филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») Коломейко Федора Викторовича на тему: «Автоматизированная система поддержки принятия решений в научных исследованиях водных биоресурсов и их промысле на основе пространственно-временного мониторинга». Научный руководитель: доктор технических наук, профессор кафедры автоматизации производственных процессов ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет», заслуженный работник высшей школы РФ Сердобинцев Станислав Павлович. Члены диссертационного совета проголосовали за присуждение Ф.В. Коломейко ученой степени кандидата технических наук. Коллектив АтлантНИРО поздравляет Федора Викторовича с успешной защитой!

21 февраля исполнилось 80 лет доктору биологических наук, профессору Буруковскому Рудольфу Николаевичу!

В 1962 г. после окончания биологического факультета Казанского Университета с красным дипломом, несмотря на ряд лестных приглашений на работу и учебу в аспирантуре, Рудольф Николаевич без колебаний выбрал АтлантНИРО! И судя по плодотворным результатам более чем 30-летней работы в АтлантНИРО, Рудольф Николаевич не пожалел об этом!

В 1962 г. после окончания биологического факультета Казанского Университета с красным дипломом, несмотря на ряд лестных приглашений на работу и учебу в аспирантуре, Рудольф Николаевич без колебаний выбрал АтлантНИРО! И судя по плодотворным результатам более чем 30-летней работы в АтлантНИРО, Рудольф Николаевич не пожалел об этом!

АтлантНИРО многое приобрел в лице Р.Н. Буруковского. Он является родоначальником и по существу основателем важного направления – исследований промысловой биологии и промысла океанических беспозвоночных! Благодаря усилиям Р.Н. Буруковского в институте была создана лаборатория промысловых беспозвоночных, и работы по изучению промысловой биологии креветок, криля и головоногих моллюсков проводились на высоком профессиональном уровне и заняли лидирующее положение в стране.

Пионерское исследование Р.Н. Буруковского по экологии антарктического криля с разработкой методики его биологического анализа, выполненное в экспедиции 1963 г., послужило основой для дальнейших масштабных советских промыслово-биологических исследований этого важнейшего объекта промысла и ключевого вида в экосистеме вод Антарктики.

В 1960-е годы Р.Н. Буруковский с коллегами выполнили значимое исследование по промысловой биологии розовой креветки побережья Северо-Западной Африки, что позволило организовать отечественный промысел этого ценного объекта. Выполненный Р.Н. Буруковским в 1970-1980-х годах цикл исследований биологии креветок побережья Западной Африки – признанная классическая региональная работа по фаунистике, зоогеографии и экологии креветок, которая была опубликована в виде объемистой монографии.

Р.Н. Буруковский - ведущий специалист в мире в области изучения биологии морских десятиногих ракообразных. Подтверждение этому - семь монографий и более 200 статей, опубликованных в ведущих журналах, а также приглашения из зарубежных музеев и институтов для проведения обработки коллекций особо трудных для изучения групп креветок. Высокий уровень исследований Р.Н. Буруковского обусловлен широкой биологической и общекультурной эрудицией.

Коллеги знают Р.Н. Буруковского как демократичного, отзывчивого и дружелюбного человека, который щедро делился и делится своими знаниями с молодыми людьми, начинающими свой путь в науке. Многие сотрудники АтлантНИРО и других отечественных и зарубежных исследовательских учреждений благодарны Рудольфу Николаевичу за помощь и советы!

Читая курс зоологии беспозвоночных в КГТУ, Р.Н. Буруковский не ограничился чтением лекций, а создал фундаментальный учебник по этому предмету на современном уровне зоологических знаний. Эта книга уже приобрела широкую известность и активно используется в учебных заведениях России.

Самоотверженная преданность исследовательской и преподавательской работе Р.Н. Буруковского общеизвестна: он из тех исследователей, которые продуктивно работают в любых условиях, и не благодаря благоприятным условиям, а часто вопреки всему!

Самоотверженная преданность исследовательской и преподавательской работе Р.Н. Буруковского общеизвестна: он из тех исследователей, которые продуктивно работают в любых условиях, и не благодаря благоприятным условиям, а часто вопреки всему!

Широко известна многолетняя общественная деятельность Р.Н. Буруковского в Культурном фонде и обществе «Знание». Высокий профессионализм проявился и в увлечении Р.Н. Буруковского - собирании обширной коллекции раковин моллюсков. Из хобби оно переросло в дело жизни, выполняемое на профессиональном уровне: были опубликованы две прекрасные научно-популярные книги "О чём поют ракушки", которые привлекли в науку несколько генераций молодых людей. Другое увлечение Р.Н. Буруковского со студенческих лет – поэтическое творчество: в свет вышли три сборника стихов, и они нашли своих почитателей.

Высокие человеческие и профессиональные качества вместе с даром слова, душевной добротой и любовью к молодёжи позволили Р.Н. Буруковскому за короткое время стать признанным Учителем с большой буквы в КГТУ, где он работает последние годы.

В день Вашего юбилея, дорогой Рудольф Николаевич, выражаем глубокую благодарность за Вашу плодотворную работу и сердечные пожелания счастья, здоровья и успехов в личной, научной и педагогической деятельности, которые для Вас неотделимы друг от друга!

Коллектив АтлантНИРО сердечно поздравляет Рудольфа Николаевича

с 80-летием со дня рождения!

16 февраля 2020 г. завершился рейс научных наблюдателей «АтлантНИРО» инженера отдела научно-промысловой разведки Линникова Р.А. и старшего инженера сектора экспедиционных исследований Фоминых Е.С. на борту промыслового судна РТМКСм «Александр Мироненко» компании АО «Таурус». Итоги рейса будут подведены на расширенном заседании сотрудников

Рейс проходил в рыболовной зоне Марокко в период с 1 октября 2019 г. по 16 февраля 2020 г. Наблюдениями была охвачена вся акватория района Марокко от 20°53' до 26°03' с.ш.

В период рейса выполнялся сбор данных по величине уловов, видовому составу, размерно-весовой структуре, биологическим характеристикам и среде обитания облавливаемых биоресурсов в целях получения научных материалов для прогноза объемов возможного (рекомендованного) вылова водных биологических ресурсов на 2021 г., разработки научно обоснованных рекомендаций по регулированию и развитию российского рыболовства осуществляемого в  океанических районах, защиты интересов российского рыболовства в рамках российско-марокканского сотрудничества в области морского рыболовства.

океанических районах, защиты интересов российского рыболовства в рамках российско-марокканского сотрудничества в области морского рыболовства.

В течение рейса обработаны уловы 177 тралений, промерено более 77 тыс. рыб,  проанализировано более 8 тыс. рыб, собрано более 3 тыс. проб для определения возраста промысловых рыб. Ежедневно осуществлялся мониторинг гидрометеорологических условий в районе промысла, выполнено 675 наблюдений за направлением и скоростью ветра, состоянием поверхности моря, температурой забортного воздуха и температурой поверхности океана.

проанализировано более 8 тыс. рыб, собрано более 3 тыс. проб для определения возраста промысловых рыб. Ежедневно осуществлялся мониторинг гидрометеорологических условий в районе промысла, выполнено 675 наблюдений за направлением и скоростью ветра, состоянием поверхности моря, температурой забортного воздуха и температурой поверхности океана.

Промысловая обстановка в рыболовной зоне Марокко в период наблюдений была слабой и неустойчивой, флот часто находился в поиске рыбных скоплений. Основу сырьевой базы промысла составляли разноразмерная скумбрия и мелкая европейская сардина. Промысловое значение европейской ставриды было небольшим.

В настоящее время по результатам научно-исследовательских работ готовится отчет.

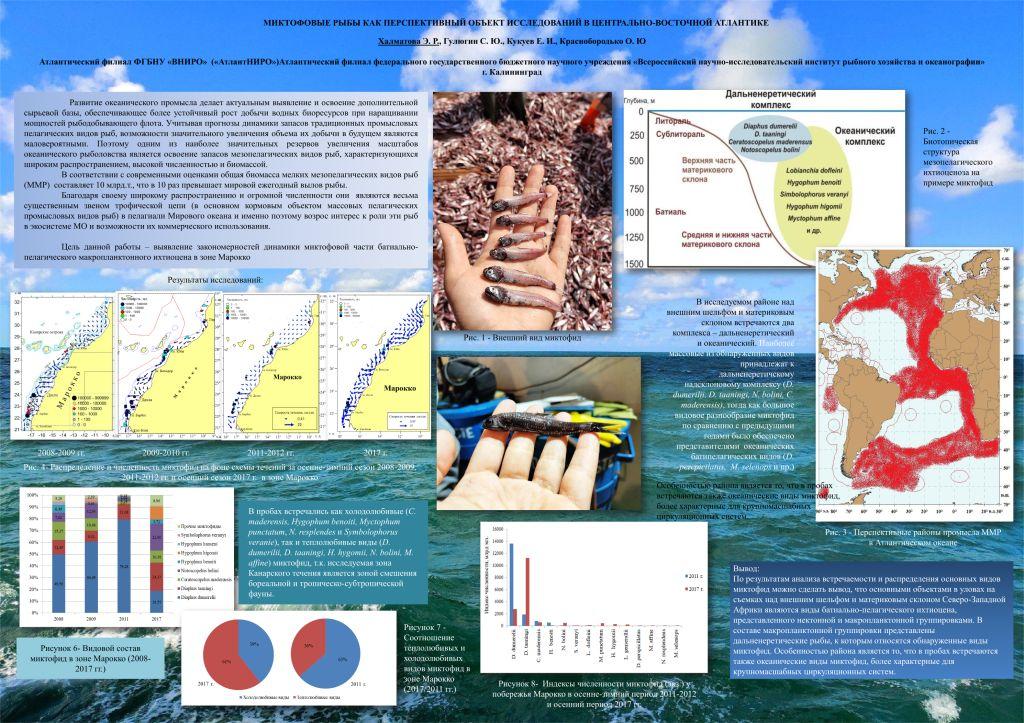

Сотрудница "АтлантНИРО" заняла первое место на конкурсе молодых ученых, посвящённых Дню российской науки - 2020

В г. Калининград на базе Музея Мирового океана с 10 по 11 февраля 2020 г. проходил конкурс стендовых докладов студентов и молодых ученых по теме "Мировой океан". Защита докладов  проходила в формате "научный стендап".

проходила в формате "научный стендап".

Конкурс проводился в рамках Фестиваля науки, приуроченного ко Дню российской науки - 2020. Тематика Фестиваля была посвящена популяризации знаний об океане и предстоящему открытию музейного центра "Планета Океан".

В конкурсе принимали участие около 30 студентов, аспирантов и молодых ученых из калининградских вузов и научно-исследовательских институтов. Оценку представленных конкурсных работ проводило жюри, состоящее из научных сотрудников Музея Мирового океана и приглашенных ученых.

По итогам проведенного конкурса первое место присуждено сотруднице Атлантического филиала ФГБНУ "ВНИРО" ("АтлантНИРО") Халматовой Эльмире Ровшановне, инженеру лаборатории экологии и оценки запасов промысловых популяций. Ее доклад "Миктофовые рыбы как перспективный объект исследований в Центрально-Восточной Атлантике" вызвал большой интерес у широкой аудитории.

Поздравляем Эльмиру Ровшановну с заслуженным успехом!

15 февраля 2020 г. экспозицию морских гидробионтов Атлантического филиала «ВНИРО» («АтлантНИРО») посетили обучающиеся в «Школе гидов-экскурсоводов Музея Мирового океана». Мероприятие проводил к.б.н., старший научный сотрудник лаборатории экологии и оценки запасов промысловых популяций Гулюгин Сергей Юрьевич. В ходе занятия посетители ознакомились с историей института и рыбного промысла в Калининградской области и Атлантическом океане, особенностями жизни представленных в экспозиции рыб, ракообразных, кораллов и других обитателей океана. Выставка вызвала высокий интерес у обучающихся, в ходе беседы посетители задавали вопросы о современном экологическом состоянии Балтийского моря и Мирового океана, антропогенном влиянии на биосферу.

За минувшую неделю продолжили выполнение комплексной съемки в проливе Брансфилда. Несколько раз судно подходило к Антарктическому полуострову и Южным Шетландским островам. Большую часть времени погода была хорошей, при движении в юго-западную часть пролива усилились ветер и волнения. Несмотря на это были выполнены все запланированные станции. Среди морских млекопитающих наиболее часто встречались горбатые киты, на станциях подходившие прямо под бортом судна. Из морских птиц по-прежнему самыми многочисленными были антарктические глупыши и капские голубки.

По завершению работ в проливе Брансфилд, СТМ «Атлантида» с попутными научно-исследовательскими и поисковыми работами взяла курс на Фолклендские острова. 19 февраля в Порт-Стэнли предстоит бункеровка судна топливом и пополнение продуктов питания. После выхода из Порт-Стэнли будут продолжены комплексные исследования в южной части пролива Дрейка.

С 10 по 16 февраля с научно - исследовательскими и поисковыми работами пройдена 781 миля. Выполнено 17 комплексных океанологических станций и 18 тралений тралом Айзекса-Кидда.

Для решения задач, стоящих перед исследовательским флотом «АтлантНИРО», закуплен новый грузовой автомобиль. Данный автомобиль обладает повышенной вместимостью и грузоподъемностью, что позволит более эффективно осуществлять снабжение научно-исследовательского флота института. На автомобиле установлена крано-манипуляторная установка, которая способна осуществлять подъем и перемещение крупногабаритных, тяжелых грузов, а также будет использоваться при погрузочно-разгрузочных работах в период проведения научных экспедиций.