Атлантический филиал ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») с рабочим визитом посетили заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Савчук Петр Степанович и первый заместитель директора ФГБНУ «ВНИРО» Кулик Николай Васильевич.

Руководители посетили и осмотрели научно-исследовательское судно «Атлантида», где совместно со специалистами «АтлантНИРО» провели совещание. Позже обсуждение было продолжено в стенах института.

В ходе данных мероприятий обсуждался ряд вопросов, связанных как с техническим состоянием научно-исследовательских судов «АтлантНИРО» в целом, так и с организацией и подготовкой к экспедиции в атлантическую часть Антарктики в 2019-2020 гг. и оснащением ее современным научно-исследовательским оборудованием, в частности. Подробно была рассмотрена научная программа экспедиции (необходимость проведения, цели и задачи, содержание работ, сроки и районы исследований, ожидаемые результаты, возможность сотрудничества с Российской академией наук).

В заключении Петр Степанович и Николай Васильевич еще раз отметили важность экспедиции в Антарктику и пожелали специалистам «АтлантНИРО» успехов в реализации намеченных планов. Встреча прошла в конструктивном ключе.

21 декабря 2018 г. в Диссертационном совете Д 307.007.01 на базе

По результатам защиты члены диссертационного совета единогласно проголосовали за присуждение Е.Ю. Поротиковой ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.18.04 – Технология мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных производств. Научный руководитель - главный научный сотрудник ФГБНУ «АтлантНИРО», д.т.н. - Андреев Михаил Павлович.

Цель диссертационной работы – научное обоснование технологии малосоленой рыбной продукции, упакованной в модифицированных средах, с пролонгированными сроками годности.

В результате диссертационного исследования изучены процессы, сопровождающие изменение качества малосоленой рыбопродукции, упакованной в условиях модифицированных сред (вакуум и модифицированная газовая среда, состоящая из углекислого газа – 40 % и азота – 60 %) в процессе хранения при температуре 5±0,5 °С. Предложен и обоснован механизм повышения стойкости малосоленой рыбной продукции в разделанном виде в соответствии с требованиями Технического регламента ТР ТС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции» путем изучения влияния композиционных факторов, формирующих качество и безопасность в хранении продукции в модифицированных средах, в т.ч. с учетом роста патогенного вида L. monocytogenes.

С диссертацией можно ознакомиться на сайте ФГБОУ ВО «КГТУ» (http://www.klgtu.ru/science/diss/soviets/dissertatsii/year2018/18896/).

Коллектив АтлантНИРО сердечно поздравляет Елену Юрьевну с успешной защитой!

12-13 декабря 2018 г. в ФГБНУ «АтлантНИРО» (г. Калининград) состоялось заседание Балтийского научно-промыслового совета Западного рыбохозяйственного бассейна (БНПС) под председательством начальника Управления науки и образования Росрыболовства С.Е. Голованова.

На заседании Совета присутствовали представители Западно-Балтийского и Северо-Западного территориальных управлений Росрыболовства, КГТУ, отраслевой науки, рыбодобывающих организаций Калининградской и Ленинградской областей, г. Санкт-Петербурга.

В ходе заседания БНПС были рассмотрены вопросы о состоянии запасов водных биоресурсов (ВБР), прогнозе их вылова, освоении квот ВБР, организации рыболовства в Балтийском море, Куршском и Вислинском (Калининградском) заливах, о внесении изменений в Правила рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна.

По всем обсуждавшимся вопросам приняты соответствующие решения.

13 декабря 2018 г. завершился 67-й научно-исследовательский рейс судна СТМ «Атлантида», принадлежащего ФГБНУ «АтлантНИРО». Экспедиция выполнялась в соответствии с решениями третьей сессии Российско-Марокканской смешанной комиссии по рыболовству, состоявшейся в апреле 2018 г. в рамках реализации Соглашения между Правительством Российской Федерации  и Правительством Королевства Марокко о сотрудничестве в области морского рыболовства от 15 марта 2016 г.

и Правительством Королевства Марокко о сотрудничестве в области морского рыболовства от 15 марта 2016 г.

Научная группа состояла из 11 человек, возглавлял экспедицию заведующий лабораторией промысловой океанологии Олег Юрьевич Краснобородько. В выполнении программы рейса принимали участие марокканские специалисты (акустик и ихтиолог) Национального института рыбохозяйственных исследований (НИРИ) Королевства Марокко.

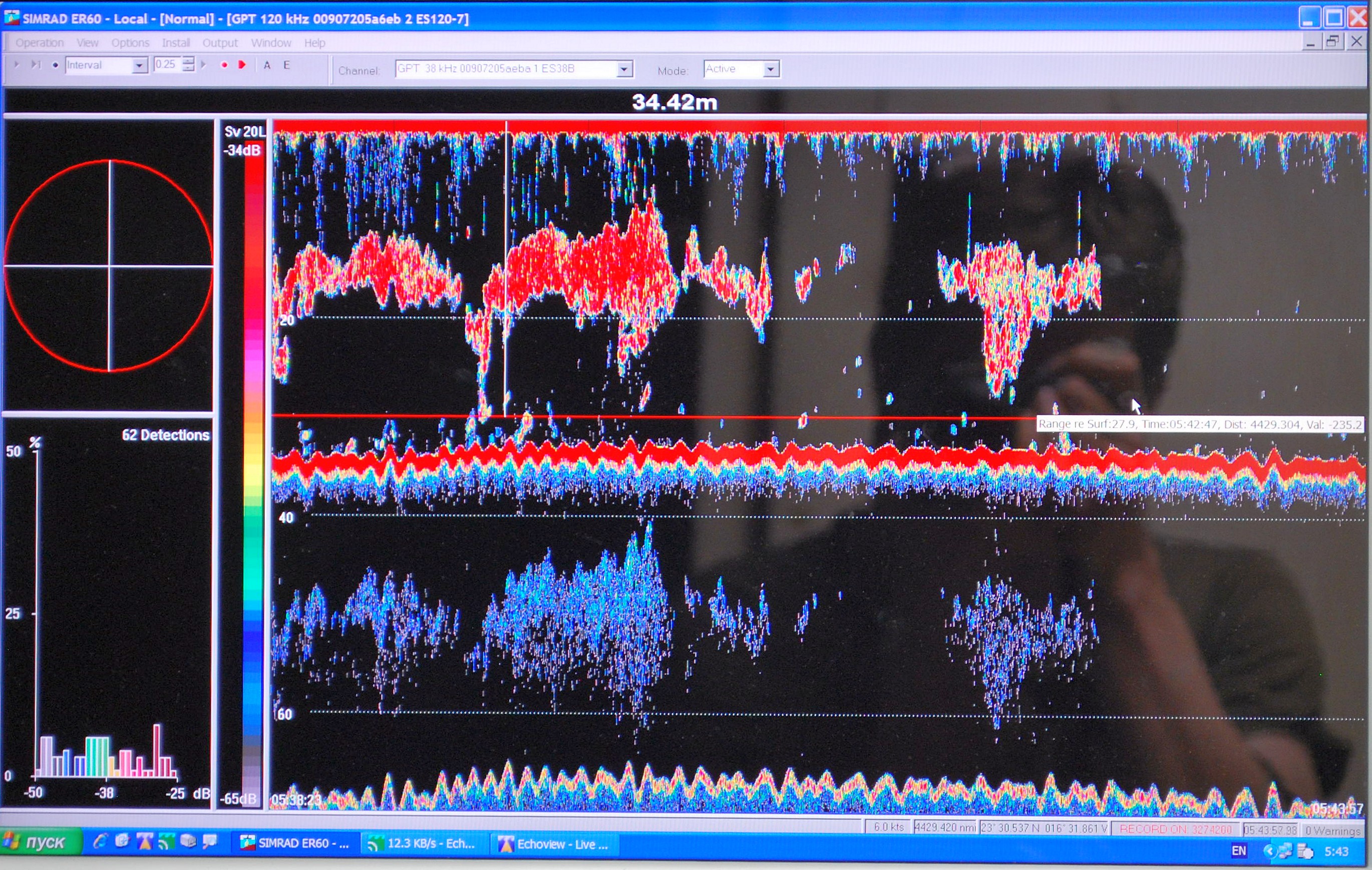

Общая продолжительность экспедиции составила 72 суток – с 3 октября по 13 декабря 2018 г. Программа научно-исследовательских работ была согласована с марокканскими специалистами во время визита судна в порт Касабланка 16 октября 2018 г. Исследования выполнялись в атлантической рыболовной зоне Марокко в октябре-ноябре 2018 г. Съемкой охвачена акватория от 32°20’ с.ш. (район м. Сафи) до 20°47’ с.ш. (район м. Кап-Блан). Всего выполнено 149 тралений, 75 гидрологических и 49 гидробиологических станций, сделано более 500 гидрохимических определений, пройдено с акустическим сопровождением более 4600 миль, промерено более 46 тыс. экз. рыб, биологическому анализу подвержено более 3,2 тыс. экз. рыб, взято для определения возраста около 1,5 тыс. проб.

Основной целью экспедиции было определение индексов пополнения эксплуатируемых российским рыбодобывающим флотом популяций мелких пелагических видов рыб. Судно выполняло комплексные работы, включающие гидрометеорологические, океанологические, гидрохимические,  гидробиологические, ихтиологические исследования и акустические измерения. Попутно собирались пробы для паразитологических, технологических, радиологических и фаунистических исследований.

гидробиологические, ихтиологические исследования и акустические измерения. Попутно собирались пробы для паразитологических, технологических, радиологических и фаунистических исследований.

В результате проведения съёмки пополнения в районе Марокко получено распределение молоди европейской сардины, восточной скумбрии, европейской и западноафриканской ставрид и выполнен предварительный расчет индексов численности пополнения этих видов.

Собранные материалы после обработки будут использованы для прогноза общих допустимых уловов (ОДУ) и объемов возможного вылова водных биологических ресурсов на перспективу, разработки научно обоснованных рекомендаций по регулированию и развитию российского рыболовства осуществляемого вокеанических районах, защиты интересов российского рыболовства в рамках международного сотрудничества Российской Федерации в области рыбного хозяйства. Полученные результаты будут использоваться в ходе российско-марокканских переговоров, а также в расчетах Рабочей группы ФАО по оценке запасов мелких пелагических рыб Северо-Западной Африки.

В настоящее время по результатам научно-исследовательских работ готовится отчет. Собранные пробы и полученные материалы будут переданы в лаборатории института для дальнейшей обработки и анализа.

Закончился рейс научных наблюдателей ФГБНУ «АтлантНИРО» на борту промыслового судна РТМКСм «Александр Мироненко» в рыболовной зоне Марокко

04 декабря 2018 г. завершился рейс научных наблюдателей ФГБНУ «АтлантНИРО» инженера отдела научно-промысловой разведки Линникова Р.А. и инженера лаборатории промысловой  океанологии Ямбаева М.Г. на борту промыслового судна РТМКСм «Александр Мироненко» компании АО «Таурус». Итоги рейса будут подведены на расширенном заседании сотрудников подразделений биологического направления ФГБНУ «АтлантНИРО».

океанологии Ямбаева М.Г. на борту промыслового судна РТМКСм «Александр Мироненко» компании АО «Таурус». Итоги рейса будут подведены на расширенном заседании сотрудников подразделений биологического направления ФГБНУ «АтлантНИРО».

Рейс проходил в рыболовной зоне Марокко в период с 08 августа по 04 декабря 2018 г. Наблюдениями была охвачена акватория от 23°53' с.ш. (район п. Дахла) до 20°53' с.ш. (район м. Кап-Блан).

В период рейса выполнялся сбор данных по величине уловов, видовому составу, размерно-весовой структуре, биологическим характеристикам и среде обитания облавливаемых биоресурсов в целях получения научных материалов для прогноза общих допустимых уловов (ОДУ) и объемов возможного вылова водных биологических ресурсов на 2019-2020 гг., разработки научно обоснованных рекомендаций по регулированию и развитию российского рыболовства осуществляемого в океанических районах, защиты интересов российского рыболовства в рамках международного сотрудничества Российской Федерации в области рыбного хозяйства, в частности по линии российско-марокканского сотрудничества.

российского рыболовства осуществляемого в океанических районах, защиты интересов российского рыболовства в рамках международного сотрудничества Российской Федерации в области рыбного хозяйства, в частности по линии российско-марокканского сотрудничества.

В течение рейса обработано 176 тралений, промерено около 79 тыс. рыб, проанализировано более 8,9 тыс. рыб, около 2,8 тыс. проб взято для определения возраста. Ежедневно осуществлялся мониторинг гидрометеорологических условий, выполнено 373 наблюдения за направлением и скоростью ветра, состоянием поверхности моря, температурой забортного воздуха и температурой поверхности океана (ТПО).

Промысловая обстановка в рыболовной зоне Марокко в период наблюдений в целом была благоприятной. Основу сырьевой базы промысла составляла разноразмерная восточная скумбрия с приловом европейской и западноафриканской ставрид. С начала второй декады ноября, основу уловов составляла европейская сардина. В октябре отмечалась высокая производительность судов на промысле скумбрии.

В настоящее время по результатам научно-исследовательских работ готовится отчет.

В период с 26 по 29 ноября 2018 г. в г. Клайпеда (Литовская Республика) состоялось заседание Девятнадцатой сессии Смешанной российско-литовской комиссии по рыбному хозяйству.

Смешанная российско-литовская комиссия по рыбному хозяйству осуществляет свою работу в соответствии со статьей 6 Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Литовской Республики о сотрудничестве в области рыбного хозяйства.

Смешанная российско-литовская комиссия по рыбному хозяйству осуществляет свою работу в соответствии со статьей 6 Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Литовской Республики о сотрудничестве в области рыбного хозяйства.

В работе сессии Смешанной комиссии принимали участие представители рыбохозяйственных организаций Российской Федерации и Литовской Республики.

Делегацию Российской Федерации возглавлял Жуков Александр Георгиевич – руководитель Западно-Балтийского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

Делегацию Литовской Республики возглавляла Адрия Гасиляускене – советник отдела рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства Литовской Республики.

От ФГБНУ «АтлантНИРО» в данном мероприятии приняли участие советник директора Ионика Р.В. и заведующая лабораторией лиманов Голубкова Т.А.

В рамках Девятнадцатой сессии Смешанной комиссии была проведена российско-литовская Рабочая группа по оценке запасов промысловых видов рыб Куршского залива. В ходе заседания Рабочей группы участники обменялись результатами ихтиологических исследований, проведенных в 2017 г. в российской и литовской частях Куршского залива, и констатировали схожесть в оценках состояния запасов основных видов водных биоресурсов водоема.

Стороны признали уровень двустороннего сотрудничества в области рыбохозяйственных исследований в 2018 г. удовлетворительным и отметили необходимость продолжить совместные консультации в области рыбохозяйственных исследований в рамках решений очередных сессий Смешанной российско-литовской комиссии по рыбному хозяйству.

Сотрудниками ФГБНУ «АтлантНИРО» был представлен доклад: «Состояние запасов основных промысловых видов рыб в российской части Куршского залива и прогноз их вылова на 2019 г.».

В ходе Сессии на основании оценок величин запасов и вылова Стороны согласовали общие допустимые уловы (ОДУ), возможный вылов и национальные квоты леща, судака и корюшки европейской в Куршском заливе на 2019 г.

Кроме того, в соответствии с повесткой дня на Сессии Стороны:

- информировали друг друга об изменениях в структурах государственного управления рыбным хозяйством Российской Федерации и Литовской Республики;

- обменялись статистической информацией о вылове (добыче) водных биологических ресурсов в Куршском заливе и озере Виштынецком в 2017-2018 гг.;

- обменялись информацией о результатах работ по искусственному воспроизводству водных биоресурсов в 2018 г. и перспективах их развития;

- рассмотрели предложения по мерам регулирования рыболовства в Куршском заливе.

О научной конференции «Проблемы изучения и охраны природного и культурного наследия национального парка «Куршская коса»

29 ноября 2018 г. в Визит-центре «Музейный комплекс» ФГБНУ «Национальный парк «Куршская коса» состоялась  Ежегодная научная конференция «Проблемы изучения и охраны природного и культурного наследия национального парка «Куршская коса». В конференции участвовали специалисты, проводившие научные исследования на территории Национального парка «Куршская коса» и прилегающих акваториях Куршского залива и Балтийского моря». Всего на конференции было заслушано 22 научных доклада, представленных сотрудниками ведущих научных организаций Калининградской области (АтлантНИРО, Атлантического отделения Института океанологии РАН, Калининградского государственного технического университета, БФУ им. И. Канта, Национального парка «Куршская коса»). ФГБНУ «АтлантНИРО» традиционно участвует в ежегодных конференциях национального парка «Куршская коса» и представляет результаты исследований, выполненных в рамках

Ежегодная научная конференция «Проблемы изучения и охраны природного и культурного наследия национального парка «Куршская коса». В конференции участвовали специалисты, проводившие научные исследования на территории Национального парка «Куршская коса» и прилегающих акваториях Куршского залива и Балтийского моря». Всего на конференции было заслушано 22 научных доклада, представленных сотрудниками ведущих научных организаций Калининградской области (АтлантНИРО, Атлантического отделения Института океанологии РАН, Калининградского государственного технического университета, БФУ им. И. Канта, Национального парка «Куршская коса»). ФГБНУ «АтлантНИРО» традиционно участвует в ежегодных конференциях национального парка «Куршская коса» и представляет результаты исследований, выполненных в рамках государственного задания на осуществление государственного мониторинга водных биологических ресурсов и среды их обитания на акватории Куршского залива и Балтийского моря, а по результатам года представляет Отчёт о деятельности ФГБНУ «АтлантНИРО» на территории национального парка «Куршская коса».

государственного задания на осуществление государственного мониторинга водных биологических ресурсов и среды их обитания на акватории Куршского залива и Балтийского моря, а по результатам года представляет Отчёт о деятельности ФГБНУ «АтлантНИРО» на территории национального парка «Куршская коса».

На прошедшей 29 ноября 2018 г. конференции делегация ФГБНУ «АтлантНИРО» включала 10 сотрудников, была самой многочисленной на конференции и представила 6 научных докладов:

Бандурин К.В., Архипов А.Г., Старовойтов В.К. Рыбохозяйственные исследования на НЭБ АтлантНИРО. История, современное состояние и перспективы развития.

Александров С.В. Уровень эвтрофирования прибрежной зоны Балтийского моря вдоль национального парка «Куршская коса».

Александров С.В. Уровень эвтрофирования прибрежной зоны Балтийского моря вдоль национального парка «Куршская коса».

Левонюк О.Е., Беляева А.Д. Особенности паразитофауны речной камбалы (Platichthys flesus L.) в Куршском заливе.

ВасюкевичТ.А., Нитиевская Л.С. Радиологическая обстановка в акватории Куршского залива.

Пьянов Д.С. Некоторые результаты экспериментальных работ по выращиванию молоди камбалы-тюрбо в 2018 году.

Гусев А.А. Макрозообентос прибрежной зоны Балтийского моря вдоль национального парка «Куршская коса».

Фото: пресс-секретарь национального парка «Куршская коса» Ольга Большакова.

Определены даты проведения III Международного рыбопромышленного форума и выставки – 10-11 июля 2019 года

III Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Global Fishery Forum & Seafood Expo 2019) состоятся 10-11 июля 2019 года в Санкт- Петербурге – даты проведения главного отраслевого мероприятия утвердил оргкомитет.

Петербурге – даты проведения главного отраслевого мероприятия утвердил оргкомитет.

Таким образом, в новом сезоне российская сторона будет принимать участников форума накануне Дня рыбака, который отмечается в России во второе воскресенье июля.

В 2019 году место проведения остается прежним – конгрессно-выставочный центр «Экспофорум».

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходили в 2017-2018 годах в сентябре. На первом форуме центральной стала тема: «Глобальный взгляд на рыболовство в Мировом океане: сотрудничество или конкуренция?», на втором – «Мировое рыболовство 2050: ресурсы, рынки, технологии». Тематика третьего форума в настоящее время обсуждается.

В 2018 году в мероприятии приняли участие более 1100 делегатов форума и более 3000 экспонентов и посетителей выставки. Форум посетили участники из 42 иностранных государств, среди которых Норвегия, Германия, Исландия, Мавритания, Марокко, Китай, Республика Корея, США и Япония. Площадь выставки увеличилась с 8 до 13 тыс. квадратных метров, а доля иностранных участников возросла в 3,5 раза. На мероприятие было аккредитовано более 150 российских и иностранных журналистов.

Организатор форума и выставки – Федеральное агентство по рыболовству.

Источник: Пресс-служба Росрыболовства

21-я внеочередная сессия Международной комиссии по сохранению атлантических тунцов (ИККАТ) состоялась 10-19 ноября 2018 г. в г. Дубровник (Хорватия). На сессии присутствовали более  650 делегатов из 45 стран-членов ИККАТ, 5 сотрудничающих стран, наблюдатели от 2 стран, представители 6 международных и 21 неправительственной организаций. Делегацию России представлял Александр Александрович Нестеров, ведущий научный сотрудник ФГБНУ «АтлантНИРО».

650 делегатов из 45 стран-членов ИККАТ, 5 сотрудничающих стран, наблюдатели от 2 стран, представители 6 международных и 21 неправительственной организаций. Делегацию России представлял Александр Александрович Нестеров, ведущий научный сотрудник ФГБНУ «АтлантНИРО».

Россия совместно с ФАО и другими странами была учредителем ИККАТ в 1966 г. и в 1977 г. стала членом этой организации. Все последующие годы Россия занимала активную позицию в ИККАТ. В настоящее время годовая добыча тунцовых Россией составляет 1,5-5,0 тыс. т. ФГБНУ «АтлантНИРО» ежегодно выполняет комплекс работ по сбору промыслово-биологических данных, обработке, анализу материалов и их представлению в Секретариат ИККАТ в виде статистических таблиц и национального годового отчета России.

Россия занимала активную позицию в ИККАТ. В настоящее время годовая добыча тунцовых Россией составляет 1,5-5,0 тыс. т. ФГБНУ «АтлантНИРО» ежегодно выполняет комплекс работ по сбору промыслово-биологических данных, обработке, анализу материалов и их представлению в Секретариат ИККАТ в виде статистических таблиц и национального годового отчета России.

На внеочередной 21-й сессии делегат России принял участие в рассмотрении отчетов, документов и материалов, представляемых Комитетами Комиссии, выработке заключительных документов по состоянию запасов, распределению и динамике численности, распределению квот и промыслового усилия тунцов и сопутствующих видов. Особое внимание было уделено состоянию запасов тунцов, традиционно эксплуатируемых отечественными судами.

Совместно с делегациями других стран специалист ФГБНУ «АтлантНИРО» участвовал в рассмотрении и утверждении рекомендаций Постоянного Комитета по исследованиям и статистике (SCRS) по запасам тунцов, которые были оценены в 2018 г. В список запасов, по которым выполнены базовые оценки, входили шесть единиц запаса тунцов и запасы видов сопутствующих тунцовому промыслу – мечерылых рыб и акул.

Специалист института участвовал в обсуждении и принятии новых мер по совершенствованию отчетности и проведению работ странами-членами ИККАТ. В отличие от предыдущих сессий на внеочередной 21-й сессии в рамках Комитета по выполнению мер по сохранению и управлению (СОС) были заслушаны отчеты делегаций и дана оценка эффективности соблюдения мер в  отношении деятельности стран-членов Комиссии. Отчет России получил положительную оценку. В настоящее время к странам, входящим в состав ИККАТ, предъявляется более 150 требований по отчетности.

отношении деятельности стран-членов Комиссии. Отчет России получил положительную оценку. В настоящее время к странам, входящим в состав ИККАТ, предъявляется более 150 требований по отчетности.

Совместно с представителями других стран были рассмотрены редакции поправки к Конвенции ИККАТ. Этому предшествовало обсуждение отчета Рабочей группы по поправкам к Конвенции. Поправки затрагивали общую редакцию документа, сроки вступления в силу разработанных Комиссией рекомендаций, порядок принятия рекомендаций странами Комиссии. Планируется расширение возможностей изучения видов, ассоциированных с тунцами. Принято решение о завершении работы по внесению поправок в Конвенцию в 2019 г.

Одним из главных достижений Сессии администрация ИККАТ считает принятие дополнительных мер по регулированию запасов синего, большеглазого тунцов и мечерылых рыб Атлантического океана. В Секретариате ИККАТ были получены материалы в виде карт распределения иностранного тунцового промысла за 2015-2017 гг.

На Сессии был утвержден в должности председателя Постоянного Комитета по исследованиям и статистике (SCRS) доктор Гари Мелвин (Канада), выборы которого прошли в октябре 2018 г. на одном из заседаний Комитета.

одном из заседаний Комитета.

Руководили работой внеочередной 21-й сессии Председатель ИККАТ Р. Дельгадо (Панама) и Исполнительный Секретарь К. Манел (Сенегал).

Делегатами стран утверждено 12 рекомендаций и 2 резолюции, касающиеся разных направлений деятельности ИККАТ. На Сессии принято решение о проведении очередной сессии ИККАТ в 2019 г. в Кюрасао.

В период с 13 по 14 ноября 2018 года в г. Фромборг (Республика Польша) состоялось заседание Восемнадцатой сессии российско-польской Смешанной комиссии по рыбному хозяйству.

На Сессии были рассмотрены вопросы по регулированию рыболовства на двусторонней основе в Вислинском (Калининградском) заливе, обсуждены результаты работ по воспроизводству водных биоресурсов в водоеме. Уделено внимание другим проблемам, позволяющим организовывать процесс использования запасов водных биоресурсов на уровне, обеспечивающем их нормальное возобновление, что отвечает перспективным интересам рыбодобывающих организаций Российской Федерации и Республики Польша.

На Сессии были рассмотрены вопросы по регулированию рыболовства на двусторонней основе в Вислинском (Калининградском) заливе, обсуждены результаты работ по воспроизводству водных биоресурсов в водоеме. Уделено внимание другим проблемам, позволяющим организовывать процесс использования запасов водных биоресурсов на уровне, обеспечивающем их нормальное возобновление, что отвечает перспективным интересам рыбодобывающих организаций Российской Федерации и Республики Польша.

Делегацию Российской Федерации возглавлял Здетоветский Андрей Георгиевич – начальник Управления контроля, надзора и рыбоохраны Федерального агентства по рыболовству. Делегацию Республики Польша возглавлял Томаш Терешкевич – заместитель директора Департамента по рыболовству Министерства морского хозяйства и речного транспорта.

От ФГБНУ «АтлантНИРО» в данном мероприятии приняли участие заведующая лабораторией лиманов Голубкова Т.А. и младший научный сотрудник лаборатории лиманов Рябчун В.А.

В рамках Восемнадцатой сессии Смешанной комиссии по рыбному хозяйству, при непосредственном участии специалистов ФГБНУ «АтлантНИРО», была проведена российско-польская Рабочая группа по оценке запасов промысловых видов рыб Вислинского (Калининградского) залива, в ходе которой Стороны обменялись информацией о состоянии популяции леща и судака в российской и польской частях Вислинского (Калининградского) залива и констатировали схожесть в их оценках.

В рамках Восемнадцатой сессии Смешанной комиссии по рыбному хозяйству, при непосредственном участии специалистов ФГБНУ «АтлантНИРО», была проведена российско-польская Рабочая группа по оценке запасов промысловых видов рыб Вислинского (Калининградского) залива, в ходе которой Стороны обменялись информацией о состоянии популяции леща и судака в российской и польской частях Вислинского (Калининградского) залива и констатировали схожесть в их оценках.

При обсуждении вопроса о состоянии рыбных запасов и управлении промыслом леща и судака Вислинского (Калининградского)залива на 2019 год Комиссия рассмотрела результаты указанной Рабочей группы и определила ориентиры регулирования рыболовства в российской и польской акваториях водоема.