Super User

Основные объекты пелагического промысла в Северо-Восточной Атлантике - северная путассу, атланто-скандинавская сельдь, скумбрия, морской окунь-клювач.

Регулирование промысла осуществляется в рамках международной региональной организации по рыболовству в Северо-Восточной Атлантике НЕАФК. Ежегодно на основании научных рекомендаций ИКЕС определяются общие допустимые уловы (ОДУ) для каждого объекта, затем ОДУ распределяются между Договаривающимися сторонами. В последние годы между сторонами существуют разногласия в отношении принципов распределения ОДУ, согласованных решений не принимается, регулирование промысла осуществляется сторонами в одностороннем порядке.

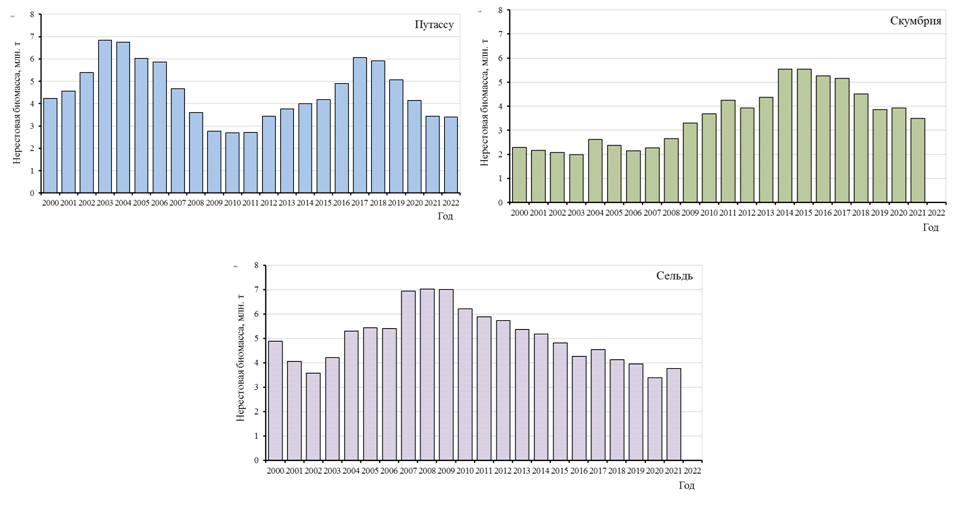

Несмотря на то, что при самостоятельном определении квот вылова стороны обычно ориентируются на рекомендации ИКЕС, суммарный объем квот и общий вылов всеми странами ежегодно превосходят величины, рекомендуемые ИКЕС. Это, по-видимому, негативно сказывается на состоянии запасов, у трех основных объектов – сельдь, путассу, скумбрия их величина хотя и остается выше биологически безопасных пределов, но имеет тенденцию к снижению (рис. 1). Это, в свою очередь, негативно отражается на эффективности промысла, особенно в отношении российского промысла путассу и скумбрии, который проходит главным образом в окраинных частях ареала (путассу – нерестовая путина в международных водах к западу от Британских островов, скумбрия – летний промысел в открытой части Норвежского моря), где уменьшение биомассы объектов сказывается на плотности промысловых скоплений в первую очередь. В обоих случаях в последние годы прослеживается сокращение сроков промысла, снижение производительности лова.

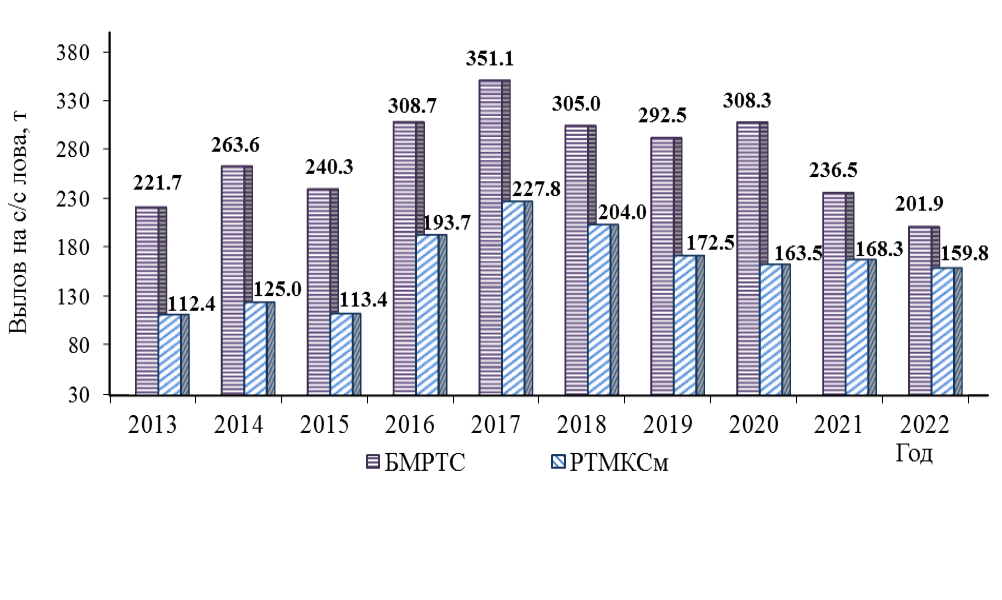

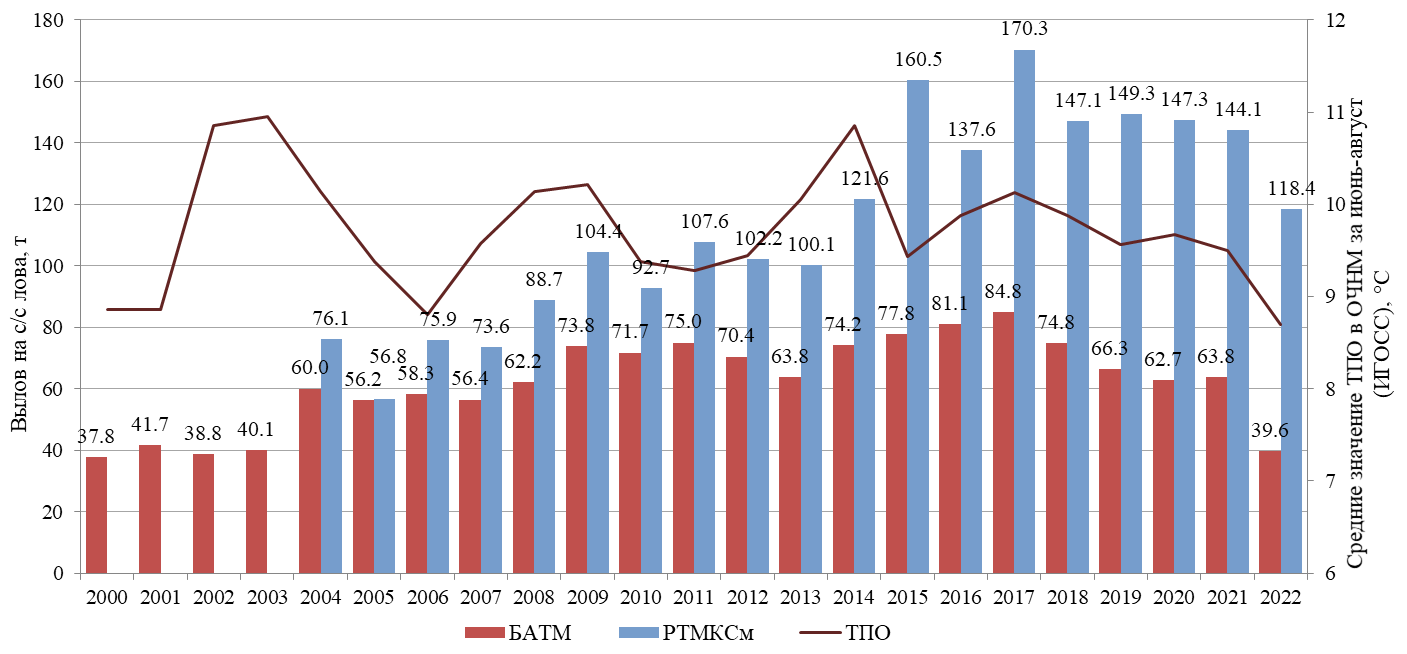

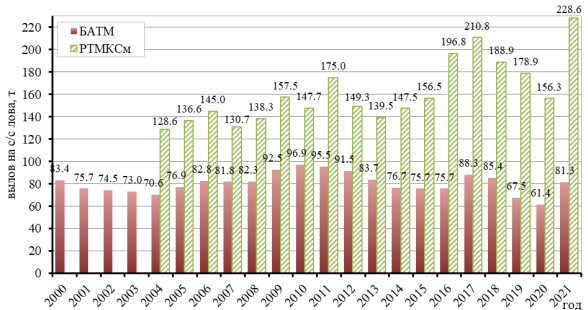

Промысел путассу в международных водах к западу Британских островов в текущем году начался 22 февраля, за последние 10 лет - это самый поздний срок обнаружения скоплений. В 2021 г. промысел был начат 16 февраля, в 2020 г. - 12 февраля. Окончание путины, которое в 2015–2021 гг. происходило в период между 23 и 27 марта, в этом году зафиксировано в начале апреля. Путина, продолжавшаяся 41 сутки, была одной из самых скоротечных за последние годы. Продолжилось снижение производительности лова судов, которое отмечается в районе с 2017 г. (рис. 2).

Общий российский вылов путассу за путину составил 23,2 тыс. т против 53,1 тыс. т в 2021 г. Основные причины уменьшения вылова - позднее начало промысла и уменьшение производительности лова, также сокращение количества флота на промысле путассу из-за отвлечения части флота на промысел мойвы в Баренцевом море.

Рис. 1. Межгодовая динамика биомассы основных промысловых рыб Северо-Восточной Атлантики

Рис. 2. Средняя производительность лова российских судов БМРТС (БМРТ типа «Сотрудничество»)

и РТМКСм на промысле путассу в районе к западу от Британских островов в 2013-2022 гг.

Одним из наиболее ценных в коммерческом отношении объектов промысла в Северо-Восточной Атлантике является скумбрия. Нерест наиболее массового запаса скумбрии – западного – происходит с марта-апреля до июня на шельфе к западу и юго-западу от Ирландии. После нереста скумбрия мигрирует в Норвежское море, где образует нагульные скопления, в том числе в международных водах. Наибольшее значение для российского рыболовного флота имеет именно промысел в открытой части Норвежского моря в нагульный период. Этот промысел имеет сезонный характер, обычно продолжается со второй половины июня до сентября.

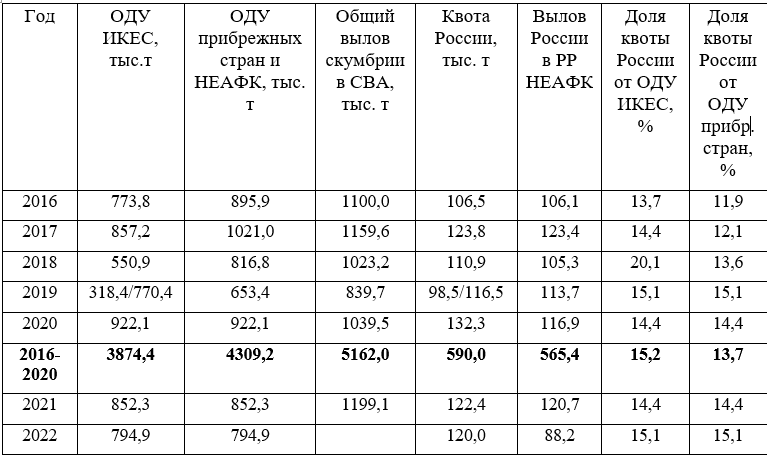

Как и в случае с путассу и сельдью в течение ряда лет Договаривающиеся стороны определяют квоты вылова в одностороннем порядке. В результате фактический вылов скумбрии в Северо-Восточной Атлантике всеми странами постоянно превышает величины ОДУ, рекомендуемые ИКЕС (рис. 3). Вероятно, это является одной из основных причин, того, что нерестовая биомасса скумбрии начиная с 2020 г. снижается, соответственно, уменьшается рекомендуемая ИКЕС величина возможного вылова, возможно из-за этого и обстановка имеет тенденцию к усложнению.

Рис. 3. ОДУ скумбрии согласно рекомендациям ИКЕС и фактический вылов скумбрии всеми странами.

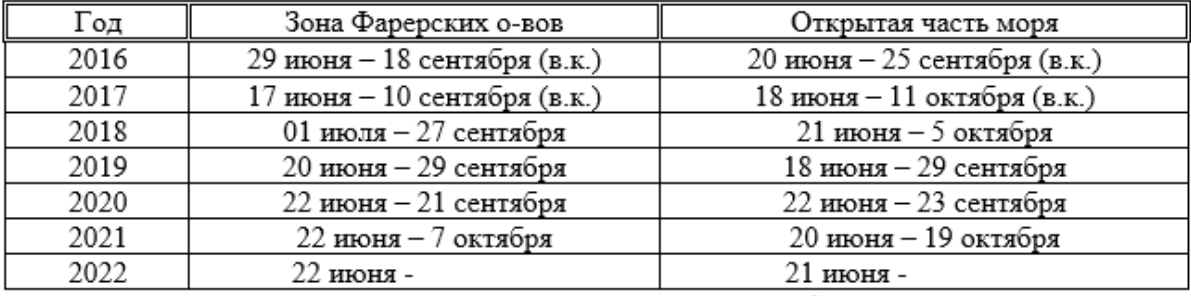

Так, в 2017 г. промысел скумбрии в открытой части Норвежского моря завершился 11 октября в связи с полным освоением российской квоты и по информации судовладельцев до этого времени скопления сохраняли промысловый характер. В последующие годы сроки завершения нагула и возвратной миграции скумбрии из Норвежского моря в более южные районы и, соответственно, сроки окончания промысла становились все более ранними (табл. 1), из-за слабой промысловой обстановки на завершающем этапе промысла российский флот был вынужден прекращать его, оставляя часть квоты нереализованной. Особенно негативная ситуация сложилась в 2020 г., когда ухудшение обстановки произошло уже в первой пятидневке сентября. Из-за этого вылов скумбрии российским флотом в открытой части Норвежского моря составил 116,9 тыс. т при величине национальной квоты 132,3 тыс.т. Также обращает внимание значительное сокращение объемов вылова скумбрии в зоне Исландии (со 147,9 тыс. т в 2016 г. до 44,0 тыс. т в 2020 г.) и полное прекращение промысла в рыболовной зоне Восточной Гренландии, что свидетельствует о сокращении нагульного ареала.

Таблица 1. Сроки специализированного промысла скумбрии в Норвежском море в 2016–2021 гг.

В 2021 г. промысловые скопления скумбрии наблюдались в открытой части Норвежского моря до 19 октября, когда последнее российское судно завершило промысел. Срок окончания промысла в 2021 г. является наиболее поздним за все его годы. Это позволило практически полностью реализовать национальную квоту. Однако в октябре промысел продолжали только отдельные суда ТСМ, уловы были невысокими. Уловы наиболее показательной группы РТМКСм к началу третьей декады сентября существенно снизились и суда прекратили промысел, то есть, сроки отхода основных скоплений, по-видимому, были близки к таковым в два предыдущих года. Производительность лова РТМКСм и БАТМ (основные группы судов) в 2021 г. хотя и несколько уменьшилась по сравнению с наиболее успешными 2015 и 2017 гг., все же осталась на достаточно высоком уровне последних лет.

На основании изложенного можно было ожидать, что в целом обстановка на промысле скумбрии в 2022 г. будет развиваться по типу последних лет, однако учитывая уменьшение биомассы скумбрии тенденция к снижению производительности лова продолжится.

Кроме состояния запаса определенное влияние на эффективность промысла скумбрии оказывают гидрологические условия. Скумбрия во время откорма постоянно держится в поверхностном слое, наиболее плотные скопления обычно приурочены к зонам теплых затоков, меандров и вихрей. Эти элементы гидрологического режима лучше выражены в «теплые» годы, при пониженном температурном фоне поле температур становится более размытым, градиентные зоны выражены слабо. В последние годы в Норвежском море прослеживается тенденция к снижению средней температуры поверхности моря.

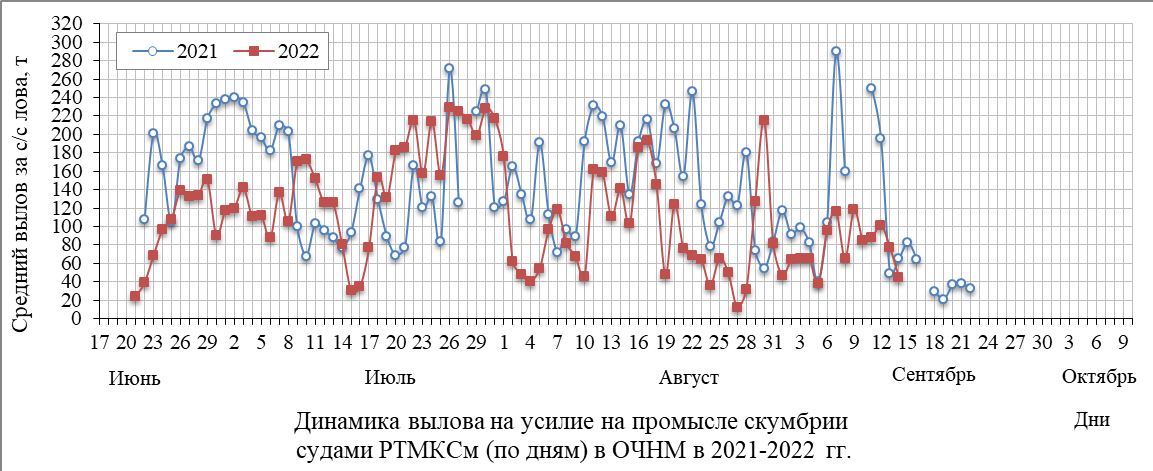

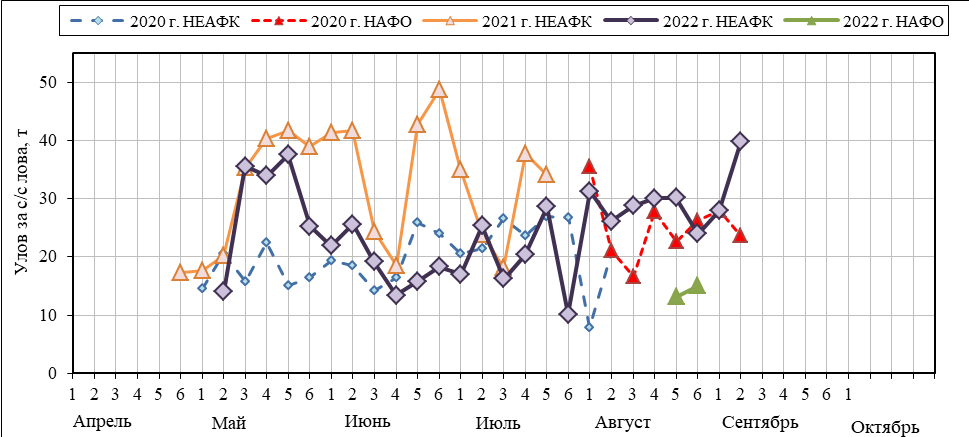

Выполненный в Атлантическом филиале ФГБНУ «ВНИРО» кластерный и дисперсионный анализ промысловой статистики с учетом динамики биомассы скумбрии и температурных условий показал, что средняя за путину производительность лова судов группы РТМКС в 2022 г. может снизиться до 100 – 130 т за судо-сутки лова. Фактические результаты промысла подтверждают приведенные выше оценки. Динамика промысла по дням очень близка к таковой в 2021 г., но уловы почти постоянно ниже (рис. 4). Средняя производительность РТМКС (по состоянию на середину сентября) составила 118,4 т за судо-сутки лова (рис. 5).

Рис. 4. Динамика уловов на усилие судов РТМКСм на промысле скумбрии в открытой части Норвежского моря в 2021 – 2022 гг.

Рис. 5. Средняя производительность российских судов типа БАТМ и РТМКСм на промысле скумбрии в открытой части Норвежского моря в 2000 – 2022 г.

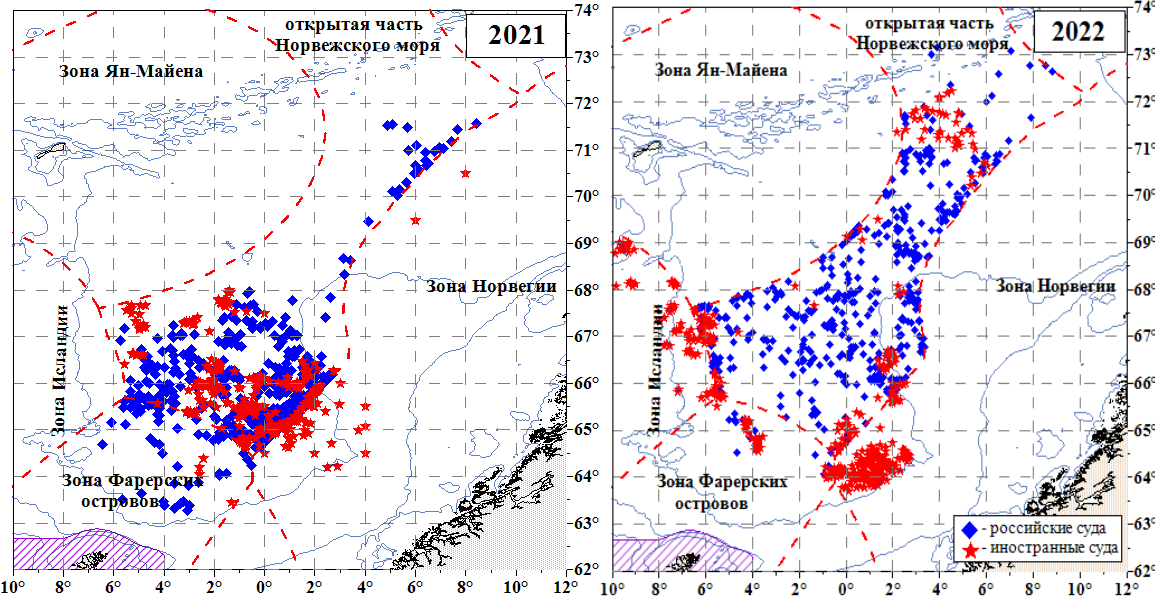

Противоположным фактором, усложняющим оценку промысловой обстановки является необычно широкое распространение скумбрии в 2022 г. Промысловые скопления отмечались на обширной акватории в открытой части Норвежского моря до 73-74° с.ш. (рис. 6), в последние годы северная граница промысла располагалась не выше 70 – 71° с.ш. Также отмечено смещение скоплений скумбрии в зону Исландии, где их активно облавливал исландский флот, чего в последние годы также не происходило. Такое широкое распространение скумбрии затрудняет оценку сроков завершения обратной миграции рыбы в южном направлении и, соответственно, сроков окончания промысла.

Рис. 6. Распределение российских и иностранных судов на промысле скумбрии в августе 2021 и 2022 гг.

Поскольку после 2018 г. устойчивой обстановки в сентябре практически не было, можно предположить, что и в этом году в сентябре возможны только локальные непродолжительные уплотнения скоплений, радикального улучшения обстановки не будет. Полная реализация российской квоты представляется маловероятной.

Таблица 2. Российская квота на вылов скумбрии в районе регулирования НЕАФК

и ее доля от ОДУ

Примечание: в 2019 г. рекомендация ИКЕС о величине ОДУ была обновлена, соответственно, была откорректирована квота России. Вылов в 2022 г. приведен по состоянию на 15 сентября.

После окончания промысла скумбрии основным объектом российского рыболовства в Северо-Восточной Атлантике становится сельдь. Российский промысел базируется на использовании запаса норвежской весенне-нерестующей сельди, это самое многочисленное стадо, районы его нереста, который наиболее интенсивно проходит в феврале-марте, расположены вдоль побережья Норвегии. С завершением нереста, во второй половине марта - начале апреля, сельдь мигрирует в западном направлении в мористые районы над большими глубинами. В это время рыба становится подвижной, интенсивно питается и имеет низкую, менее 5-6 %, технологическую жирность.

Скопления нагульной сельди распределяются на обширной акватории Норвежского моря. Активное питание рыбы снижает качество сырья.

В августе-сентябре начинается миграция в направлении мест зимовки в прибрежных районах Норвегии. Пути мигрирующей сельди проходят в открытой части моря (август-сентябрь), в зоне Шпицбергена и Норвегии (август-декабрь), где образуются промысловые скопления. Во второй половине августа сельдь в основном прекращает питаться и имеет высокую технологическую жирность (в основном выше 17 %).

Исходя из изменения распределения и плотности скоплений сельди и ее технологических качеств в течение годового цикла оптимальными периодами промысла являются зимне-весенний нерестовый (февраль-март) и осенне-зимний нагульный и зимовальный (сентябрь-декабрь) периоды.

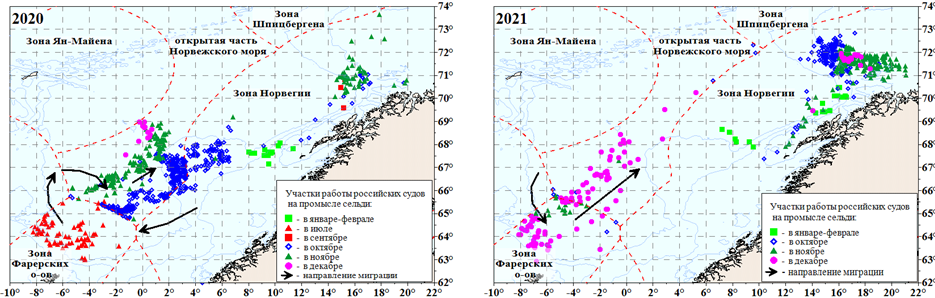

В последние годы в связи с относительно небольшой величиной выделяемого ресурса в зимне-весенний период масштабы российского промысла небольшие. В летний период российский флот промысел практически не ведет. Основной промысел проходит осенью, когда сельдь формирует наиболее устойчивые скопления и обладает наилучшими технологическими характеристиками. Актуальным вопросом является определение участков начала осеннего промысла. Во многих случаях это является проблемным, в связи с тем, что мониторинг распределения сельди летом при отсутствии целевого промысла затруднен, а траектории миграций сельди испытывают значительную изменчивость и слабо согласуются с распределением нерестовых скоплений. Так в первом и в начале второго десятилетия наступившего века наиболее массовый нерест сельди проходил в южной части ИЭЗ Норвегии, между 63 – 67 °с.ш. (банки Будгруннен, Фрейа, Хальтен, Склинна). Начиная с 2014 г. район основного нереста сместился севернее и стал располагаться между 67 – 70 ° с.ш. вблизи Лофотенских островов. В 2020-2021 гг. при сходном положении районов нереста траектории летних миграций сельди существенно различались (рис. 7). В 2020 г. осенний промысел был начат на южных участках открытой части Норвежского моря. В 2021 г. скопления сельди вышли в южную часть Норвежского моря из зоны Исландии только в конце ноября, в октябре промысел проходил в районе Лофотенских островов. Не исключено что и в текущем году район Лофотен будет наиболее перспективным участком для начала промысла. Как и при промысле путассу и скумбрии, на промысле сельди в течение 2018 - 2020 гг. наблюдалось снижение производительности лова (рис. 8). В 2021 г. производительность лова увеличилась, но ожидать ее дальнейшего роста в предстоящем сезоне нет оснований.

Рис. 7. Распределение промысла сельди в Норвежском море в 2020 и 2021 гг.

Рис. 8. Производительность лова российских судов на промысле сельди в Норвежском море в 2000 – 2021 гг.

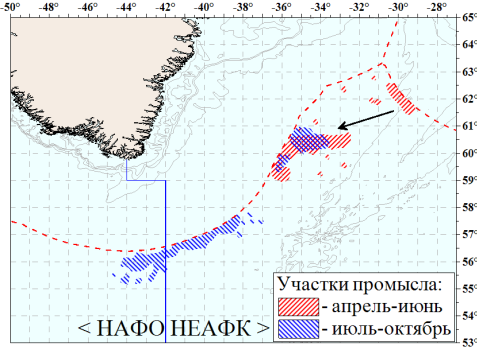

Сезон промысла пелагического окуня-клювача в море Ирмингера обычно продолжается с апреля-мая до сентября-октября. В апреле-мая промысел базируется на облове нерестовых (вымет личинок) скоплений окуня, которые распределяются вблизи зоны Исландии, между 28–33° з. д. (рис. 9) в диапазоне глубин 600–800 м. Основу уловов в этот период составляет окунь с преобладающей длиной 35–43 см.

В июле – сентябре, в период нагула и спаривания, традиционно происходит постепенное смещение промысла в юго-западном направлении, вдоль рыболовной зоны Восточной Гренландии от 62° до 55° с. ш., с возможным выходом судов в район регулирования НАФО. В этот период скопления формирует более мелкий окунь (длина особей 33–37 см) и на меньших глубинах, в основном 300–400 м. Уплотнение скоплений во многом определяется активизацией процесса спаривания.

Рис. 9. Распределение промысла окуня-клювача в течение промыслового сезона.

Рекомендации ИКЕС по управлению промыслом пелагического окуня-клювача моря Ирмингера и прилежащих вод представляются отдельно для «мелководного» и «глубоководного» запасов. Состояние обоих запасов оценивается как неудовлетворительное, начиная с 2017 г. ИКЕС рекомендует для них полное отсутствие промысла, эта рекомендация действительна и для 2022 г. и одобрена решением 40-й сессии НЕАФК. Российская сторона долгие годы представляет в НЕАФК обоснованные возражения против принимаемых решений исходя из более оптимистичных оценок состояния запасов окуня-клювача, формируемых на основе национальных исследований и устанавливает меры регулирования промысла, включая объем вылова, в одностороннем порядке. В значительной степени основанием для самостоятельного установления национальной квоты являются результаты тралово-акустических съемок, выполненных на судне Атлантического филиала ФГБНУ «ВНИРО» «Атлантида» в 2018 и 2021 гг. В 2017-2022 гг. величина российского вылова окуня устанавливалась на постоянном уровне 24,9 тыс. т.

В 2021 г. в начале промыслового сезона обстановка на промысле «глубоководного» окуня была благоприятной, затем она ухудшилась, по-видимому, из-за смещения части скоплений в пределы зоны Исландии. При переходе на облов «мелководного» окуня обстановка стала закономерно улучшаться (рис. 10), что сообразуется с результатами выполненных съемок, показывающих рост биомассы этой части запаса.

Рис. 10. Изменение производительности лова российских судов на промысле окуня-клювача в море Ирмингера в течение промысловых сезонов 2020-2022 гг.

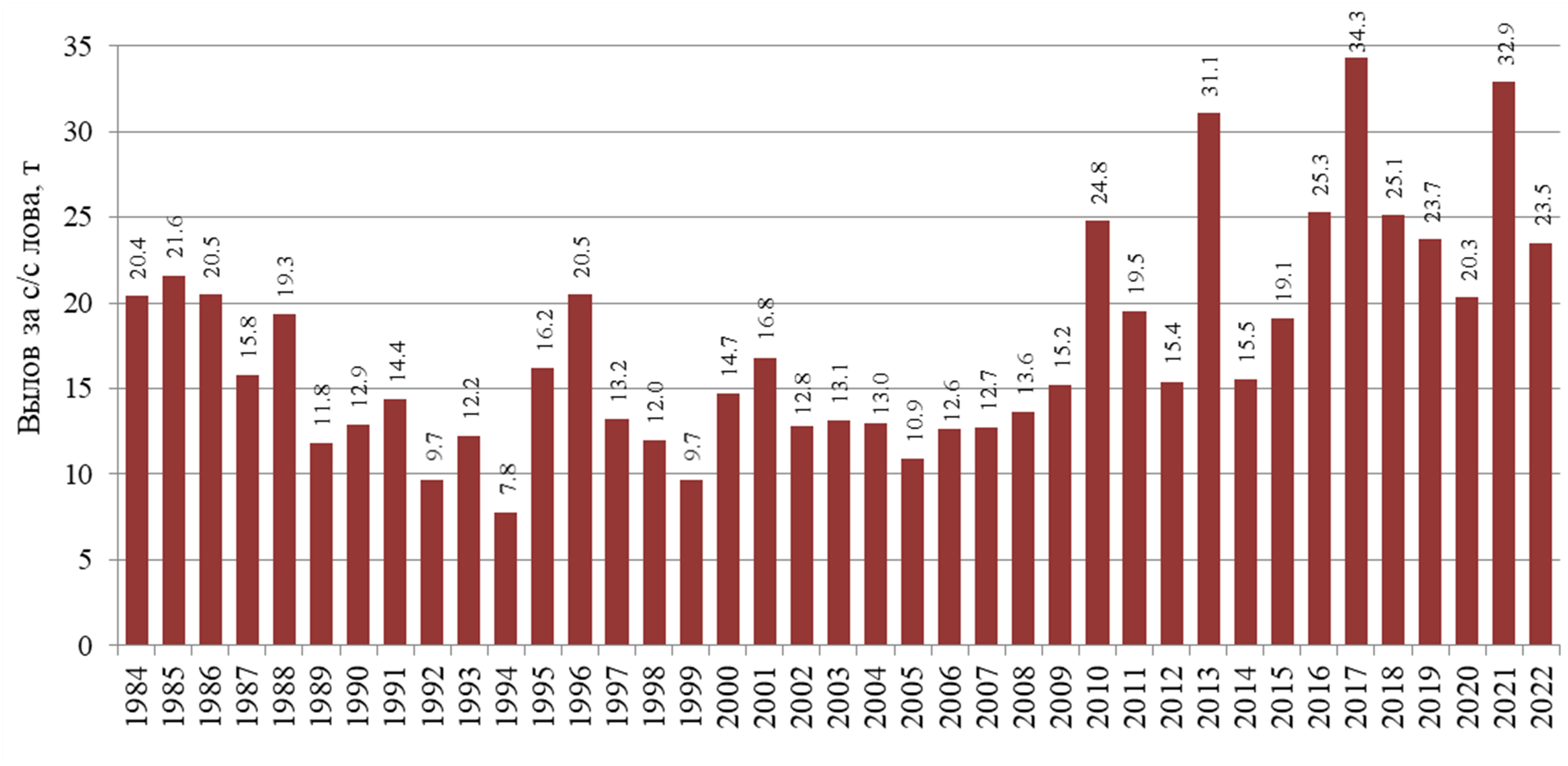

В целом результаты российского промысла в последние годы демонстрируют тенденцию к росту производительности лова (рис. 11) особенно удачными были 2013, 2-17 и 2021 гг. Связь роста уловов в эти годы с внешними факторами не выявлена.

Рис. 11. Среднегодовая производительность лова окуня-клювача в море Ирмингера российскими судами типа ТСМ в 1984 – 2022 гг.

В текущем году по состоянию на середину сентября вылов окуня-клювача в море Ирмингера равен 16,7 тыс.т, промысел продолжает только одно российское судно. Национальная квота вылова полностью реализована не будет, это связано с тем что из-за усложнения условий выгрузки и снабжения судов (запрет на заходы российских судов в порты Исландии) некоторые судовладельцы отказались от участия в промысле.

Таким образом, для российского промысла в Северо-Восточной Атлантике в 2022 г., по крайней мере, для промысла наиболее массовых объектов (путассу и скумбрия) характерно общее усложнение промысловой обстановки, снижение общего вылова, неполное освоение имеющихся ресурсов. По-видимому, это является следствием ухудшения состояния запасов объектов промысла в связи с нарушением системы научнообоснованного управления ресурсами и промыслом.

Обзор подготовил: Е.М. Гербер начальник отдела научно-промысловой разведки Атлантического филиала ФГБНУ «ВНИРО»

В период работы V Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia 2022), проходивших с 21 по 23 сентября 2022 года в Санкт-Петербурге на базе КВЦ «Экспофорум», сотрудники центра технологии переработки водных биологических ресурсов Атлантического филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») стали участниками ряда мероприятий.

Заведующая лабораторией теплового консервирования гидробионтов, к.т.н. Татьяна Рулева приняла участие в качестве спикера в конференции «Сорвать банк на банках: развитие рынка консервированной рыбной продукции» включенной в деловую программу выставки. Выступление было посвящено традициям, проблемным вопросам и перспективным направлениям изготовления отечественных консервов из рыбного сырья.

Состоявшаяся дискуссия участников, модератором которой выступил председатель Рыбного союза Александр Панин, показала возможности формирования новых сегментов рынка. В частности, таких как консервированные «готовые блюда», разнообразные закусочные консервы на рыбной, растительно-рыбной или рыборастительной основе.

Очевидные перспективы открывает применение нетрадиционной для отечественного рынка рыботоваров эргономичной консервной упаковки и прежде всего банок, лотков, пакетов из полимерных и комбинированных материалов.

При приоритете обеспечения безопасности консервированной теплом рыбной продукции в соответствии с требованиями технических регламентов, очевидна актуализация подходов к оценке её качества, сориентированная на ранжирование по категориям (сортам) с учетом специфичных дефектов.

Успешным оказалось участие старшего специалиста лаборатории теплового консервирования гидробионтов центра технологии переработки водных биологических ресурсов Татьяны Красаковой в I-ом Международном отраслевом чемпионате рыбохозяйственного комплекса по передовым международным стандартам «FISHERY SKILLS 2022».

В компетенции «Обработка водных биоресурсов» конкурсное задание включало выполнение трех моделей: А. Производство соленой, маринованной продукции и пресервов, В. Производство полуфабрикатов и С. Производство кулинарной продукции.

Наша конкурсантка, представляющая технологическое направление Атлантического филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО»), продемонстировала профессиональные компетенции и знания в процессе изготовления трех видов пищевой рыбной продукции: пресервов из сельди атлантической филе-кусочки в янтарно-горчичном соусе; рыбного кулинарного полуфабриката «Биточки из минтая с имбирем «Тонус» и рыбного кулинарного изделия «Шашлык из филе минтая запеченного с креветкой эквадорской гриль «Умами».

По результатам экспертной оценки образцов всех участников чемпионата Татьяне Красаковой было присуждено III место с вручением благодарственного письма Федерального агентства по рыболовству Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Сотрудники Центра провели деловые переговоры и консультации с представителями рыбоперерабатывающих организаций, наметив дальнейшие пути сотрудничества, а также посетили рыбоперерабатывающее предприятие для ознакомления с особенностями технологического процесса производства широкого ассортимента пищевой рыбной продукции, включая соленую, копченую, вяленую и другие.

19 - 30 сентября 2022 г. в г. Мадриде (Испания) проводятся мероприятия Международной комиссии по сохранению атлантических тунцов (ИККАТ) (далее – Комиссия): ежегодный Постоянный Комитет по исследованиям и статистике (SCRS) и совмещенные с SCRS Подкомитет по статистике и Рабочие группы по видам объектов промысла. В 2022 г. в мероприятиях SCRS, как и в прошлые годы, принимают участие специалисты АтлантНИРО: Константин Бандурин - Руководитель филиала, Глава делегации России; Федор Коломейко -  начальник отдела «Региональный центр данных»; Александр Нестеров - ведущий научный сотрудник. Мероприятия ИККАТ организованы в смешанном формате (очное участие и по видеоконференцсвязи).

начальник отдела «Региональный центр данных»; Александр Нестеров - ведущий научный сотрудник. Мероприятия ИККАТ организованы в смешанном формате (очное участие и по видеоконференцсвязи).

Комиссия была создана в 1966 г. на Конференции полномочных представителей разных стран (в том числе и СССР) в Рио-де-Жанейро (Бразилия), которые подготовили, приняли и подписали международную Конвенцию по сохранению атлантических тунцов. После процесса ратификации Конвенция официально вступила в силу в 1969 г. Россия (СССР) член ИККАТ с 1977 г.

В соответствии с обязанностями России, предусмотренными членством в ИККАТ Атлантический филиал ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») круглогодично ведет сбор промыслово-биологических материалов по тунцовым рыбам, подготовку и представление ежегодных статистических и отчетных документов, включая Годовой национальный отчет

Основные направления тематики участия российской делегации на мероприятиях Комиссии 2022 г. включают:

- представление на Подкомитете по статистике ИККАТ статистических данных о российском прилове тунцовых рыб при траловом промысле в Центрально-Восточной Атлантике в 2021 г. и в первой половине 2022 г.;

- представление Национального (годового) отчета России по исследованиям и статистике в 2021 г. и первой половине 2022 г. и участие в подготовке итогового отчета Постоянного Комитета по исследованиям и статистике;

- участие в оценке запасов тунцов группы «тропические» (желтоперый, большеглазый и полосатый) и группы «малые» тунцы, а также в разработке рекомендаций по управлению запасами и промыслом тунцов, акул, мечерылых рыб на ближайшие годы.

По итогам работы SCRS делегатами стран будет подготовлен отчет Комитета по исследованиям и статистике в 2021-2022 гг. и рекомендации для внеочередной 23-й Комиссии , которая состоится в ноябре 2022 г.

Атлантический филиал ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») формирует новую традицию, уже второй год проводятся совещания по вопросам любительского рыболовства в водных объектах Калининградской области. В текущем году данное мероприятие состоялось 15 сентября, помимо сотрудников института в нем приняли участие представители рыбаков-любителей, Правительства Калининградской области, Западно-Балтийского территориального управления Росрыболовства, Пограничного управления ФСБ РФ по Калининградской области.

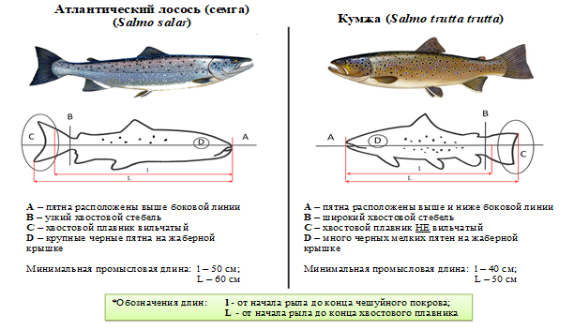

На заседании был представлен отчет АтлантНИРО о проделанной работе в рамках протокольных поручений предыдущего совещания. В пределах своей компетенции Атлантическим филиалом выполнены все поручения. Подготовлено обоснование внесения кумжи (Salmo trutta trutta) в Перечень видов водных биологических ресурсов, в отношении которых осуществляется промышленное рыболовство. Разработана памятка по видовой идентификации атлантического лосося и кумжи Балтийского моря. Подготовлены и находятся на рассмотрении в Минсельхозе РФ изменения в Правила рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна.

Предметом дискуссий только что прошедшего совещания стали вопросы организации в регионе любительского рыболовства лососевых видов рыб (атлантического лосося и кумжи), внесения изменений в Правила рыболовства, а также возможность осуществления мониторинга любительского рыболовства. Последнему было уделено особое внимание, так как в настоящее время, в силу региональных особенностей, промышленное рыболовство лосося и кумжи в Балтийском море практически невозможно и любительское рыболовство остается единственным способом добычи данных видов. Поэтому полученные от рыболовов данные являются востребованным источником биостатистической информации. В ходе заседания принято решение о разработке системы по сбору данных о пойманной рыбе.

По итогам совещания составлен протокол.

Опыт общения с рыбаками–любителями показал, что большинство представителей этого сообщества неравнодушны к состоянию водных биологических ресурсов и самих водоемов, обладают обширными познаниями о предмете своего увлечения, готовы к взаимодействию с наукой и проявляют в этом направлении большой интерес.

На основании протокола от 08.09.2022 г. № 05 заседания конкурсной комиссии Атлантического филиала ФГБНУ "ВНИРО" ("АтлантНИРО") принято решение признать победителем конкурса на замещение должности заведующего лабораторией в структурном подразделении – "Лаборатория Балтийского моря" – Гулюгина Сергея Юрьевича.

На основании протокола от 30.08.2022 г. № 04 заседания конкурсной комиссии Атлантического филиала ФГБНУ "ВНИРО" ("АтлантНИРО") принято решение признать победителем конкурса на замещение должности старшего научного сотрудника «Лаборатории гидробиологии» «Центра водных биоресурсов Западного рыбохозяйсвенного бассейна» - Лидванова Вячеслава Владиславовича.

С 15 по 20 августа 2022 г. в Атлантическом филиале ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») состоялся седьмой отраслевой семинар «Подготовка международных и национальных научных наблюдателей, и инспекторов для работы в конвенционном районе АНТКОМ» (письмо Заместителя Руководителя Росрыболовства №4446-ВС/У03 от 17.05.2022 г.).

В работе семинара участвовало 32 специалиста из ФГБНУ «ВНИРО» и его филиалов, включая Атлантический филиал «АтлантНИРО», Азово-Черноморский филиал «АзНИИРХ».

В работе семинара участвовало 32 специалиста из ФГБНУ «ВНИРО» и его филиалов, включая Атлантический филиал «АтлантНИРО», Азово-Черноморский филиал «АзНИИРХ».

С вступительным словом к участникам семинара обратились Кременюк Д.И. Врио начальника Управления флота, портов и международного сотрудничества Росрыболовства, Геращенко И. В., зам. директора ФГБНУ «ВНИРО» по вопросам международного сотрудничества и внешнеэкономической деятельности, Бандурин К.В., руководитель Атлантического филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО»).

В рамках семинара был рассмотрен широкий круг вопросов, связанных с научным наблюдением и инспекцией на промыслах криля, клыкача и крабоидов в зоне Конвенции АНТКОМ. Рассмотрены основные положения Стратегии развития деятельности Российской Федерации в Антарктике на период до 2030 года (распоряжение Правительства № 2143 от 21 августа 2020 г.). Внимание уделено ключевым аспектам тематики и результатам 40-й сессии АНТКОМ (2021 г.) в контексте укрепления российского научного и экономического присутствия в Антарктике.

С учетом перспектив возобновления и развития отечественного промысла криля рассмотрены вопросы управления его ресурсами и состояние современного промысла в зоне Конвенции, проведено практическое занятие по биологическому анализу криля.

В рамках круглого стола «Российские антарктические промыслы и научное наблюдение в зоне действия Конвенции АНТКОМ» состоялась дискуссия по актуальным вопросам взаимодействия промышленности и отраслевых институтов для организации эффективной системы отечественного научного наблюдения и сопровождения отечественных антарктических промыслов.

Сертификаты на право быть национальным и международным научным наблюдателем на судах, участвующих в антарктических промыслах в сезон 2022/23 г. в зоне действия Конвенции АНТКОМ, получили 14 специалистов. Сертификат на право инспектировать суда, ведущие промысел в зоне Конвенции АНТКОМ, получил 1 специалист.

Сертификаты на право быть национальным и международным научным наблюдателем на судах, участвующих в антарктических промыслах в сезон 2022/23 г. в зоне действия Конвенции АНТКОМ, получили 14 специалистов. Сертификат на право инспектировать суда, ведущие промысел в зоне Конвенции АНТКОМ, получил 1 специалист.

Закрывая семинар, Бандурин К.В., руководитель «АтлантНИРО», отметил важность проведенного мероприятия для создания института научных наблюдателей и инспекторов Российской Федерации для работы в конвенционном районе АНТКОМ и поблагодарил участников семинара за активную и плодотворную работу.

В последние дни июля 2022 г. в поселке Сокольник, что под Гвардейском, состоялся Всероссийский день поля, под открытым небом были представлены достижения отечественного сельскохозяйственного комплекса, в том числе и рыбоперерабатывающей промышленности Калининградского региона.

Оценить успехи местных аграриев и рыбопромышленников приехал Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Николаевич Патрушев.

В ходе визита Министр вручил ведомственные награды, одной из которых был удостоен старший специалист лаборатории Балтийского моря Атлантического филиала ФГБНУ «ВНИРО» – Сергей Владимирович Иванов.

За многолетний и добросовестный труд в «АтлантНИРО», большой личный вклад в работу по оценки состояния и рационального использования водных биологических ресурсов, а также в связи с профессиональным праздником - Днем рыбака - С.В. Иванову объявлена благодарность Минселхоза России.

В рамках выполнения государственного задания специалисты Атлантического филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») осуществляют сбор и обработку биопромысловых данных с промысла водных биологических ресурсов и среды их обитания в российской части Балтийского моря.

Традиционно для текущего периода ведется специализированный промысел сельди балтийской (салаки), выполняемый судами типа МРТР и МРТК. Основными орудиями лова являются разноглубинные тралы (РТ/ТМ 90/520 и 80/256 с размером ячеи в кутке 36 мм), глубины лова 48–92 м в зависимости от времени суток.

Доля основного объекта добычи текущего периода, салаки, доходит до 93 % от улова. Ее вылов на час траления составляет 1801 кг, что выше аналогичного показателя 2021 г. (1327 кг). В основе уловов зрелые особи, в стадии восстановления половых продуктов, модальная длина 18–20 см, молодь облавливается незначительно.

В качестве доминирующего приловного вида отмечается шпрот (килька), на который приходится в среднем 7 % от улова.

По предварительным данным можно констатировать, что рыба активно питается, ожирение внутренних органов находится на среднем уровне. В технологическом процессе организации промысла указанные показатели являются важным условием сохранения качества сырья из-за высокой ферментативной активности и малой стойкости при хранении в свежем виде. В настоящее время ведущие рыбодобывающие и рыбообрабатывающие компании Калининградской области, в частности группа компаний ООО «Марфиш», уделяют большое внимание технологии хранения пойманной рыбы. Модернизированные суда оборудованы специальными установками охлаждения воды, в которую погружается пойманная рыба, в таких условиях она может длительно храниться без потери качества для переработки.

Для справки. Запасы рыб Балтийского моря, эксплуатируемые отечественными рыбодобывающими компаниями, являются трансграничными, мигрирующими в зоны практически всех прибалтийских государств. По современным международным оценкам, в основе которых в том числе находятся и российские данные, величина биомассы сельди балтийской (салаки) достигла уровня предосторожного подхода.

С учетом современных политико-экономических вызовов и территориальной обособленности Калининградской области, а также в целях обеспечения продовольственной безопасности населения региона, особую важность и актуальность приобретают регулярные мониторинговые работы в Балтийском море проводимые «АтлантНИРО».

В Атлантическом филиале ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») согласно договору, заключенному с Калининградским государственным техническим университетом (ФГБОУ ВО «КГТУ»), в июне-июле т. г. прошли практическую подготовку обучающиеся бакалавриата по направлению подготовки 19.03.01 Биотехнология (Пищевая биотехнология). Руководитель практики − заведующая лабораторией Татьяна Рулева, соруководитель − инженер Наталья Новикова.

В начале технологической практики студенты третьего курса (Анна Попова и Ярослав Мышалов) и ознакомительной практики студенты второго курса (Анна Гольбрайх и Вадим Карпов) ознакомились с краткой историей института, тематическими направлениями деятельности и центра технологии переработки водных биологических ресурсов.

В ходе выполнения в лаборатории теплового консервирования гидробионтов текущих исследований по оценке качества стерилизованных консервов из печени рыб практиканты ФГБОУ ВО «КГТУ» приняли участие в целевом опросе с последующей подготовкой формы для анкетирования.

Студентам была предоставлена возможность определить техно-химический состав рыбного сырья и пищевой продукции на его основе, ознакомиться с нормативными и техническими документами, тематической справочной и научно-технической литературой.

Полученная информация послужила основой для выполнения экспериментально-аналитических работ по изготовлению и оценке биопотенциала и качества образцов рыбных консервов в масле, ароматизированном углекислотными экстрактами пряностей, полуконсервов из ламинариевых водорослей, а также готовых консервированных блюд на растительно-рыбной и рыборастительной основе, в том числе для питания детей школьного возраста.

В соответствии с требованиями рабочей программы ознакомительной и технологической практик студентами подготовлены и представлены индивидуальные отчеты.