Super User

Экипаж и научная группа СТМ "Атлантида" работают в штатном режиме в соответствии с Рейсовым заданием. 31 декабря закончили научно-исследовательские работы в районе расположенном к северо-востоку от острова Мордвинова и 02 января приступили к выполнению научно-исследовательских работ в зоне АНТКОМ на участке, расположенном к северо-востоку от Южных  Оркнейских островов. Помимо акустического зондирования, комплексных океанологических работ на каждой станции выполняются контрольные траления научным тралом Айзекса-Кидда.

Оркнейских островов. Помимо акустического зондирования, комплексных океанологических работ на каждой станции выполняются контрольные траления научным тралом Айзекса-Кидда.

Продолжаются наблюдения за птицами и млекопитающими. В районе работ отмечено 14 видов птиц. Сопровождали судно и встречались попутно несколько видов альбатросов (чернобровый, странствующий, сероголовый, светлоспинный дымчатый), разнообразные буревестники (южный гигантский, белоподбородковый, серый и др.), а также антарктические пингвины. Последние часто подходили достаточно близко к судну.

Среди морских млекопитающих чаще всего наблюдались усатые киты - финвалы и южные малые полосатики Минке.  Зубатые киты были представлены плосколобыми бутылконосами. Примечательно, что при остановке судна для выполнения гидрологических станций киты иногда подходили к судну и длительное время держались около него. Несколько раз прямо перед судном кратковременно показывались кергеленские морские котики.

Зубатые киты были представлены плосколобыми бутылконосами. Примечательно, что при остановке судна для выполнения гидрологических станций киты иногда подходили к судну и длительное время держались около него. Несколько раз прямо перед судном кратковременно показывались кергеленские морские котики.

На подходе к Южным Оркнейским островам стали встречаться крупные айсберги различной формы. В некоторых случаях в целях безопасного плавания судну даже приходилось их обходить.

На 5 января на съемке в зоне АНТКОМ выполнено 14 тралений, 14 гидрологических и 6 гидробиологических станций. С научно - исследовательскими работами пройдено 319 миль.

СТМ «Атлантида» вышло в рейс 19 ноября 2019 года из порта г. Калининград. После выхода из экономической зоны ЕС судно приступило к попутным научно-поисковым работам, включая  круглосуточное акустическое зондирование, визуальный контроль над поверхностью моря (в дневное время).. Научно - поисковые работы сопровождались наблюдением за морскими птицами и млекопитающими.

круглосуточное акустическое зондирование, визуальный контроль над поверхностью моря (в дневное время).. Научно - поисковые работы сопровождались наблюдением за морскими птицами и млекопитающими.

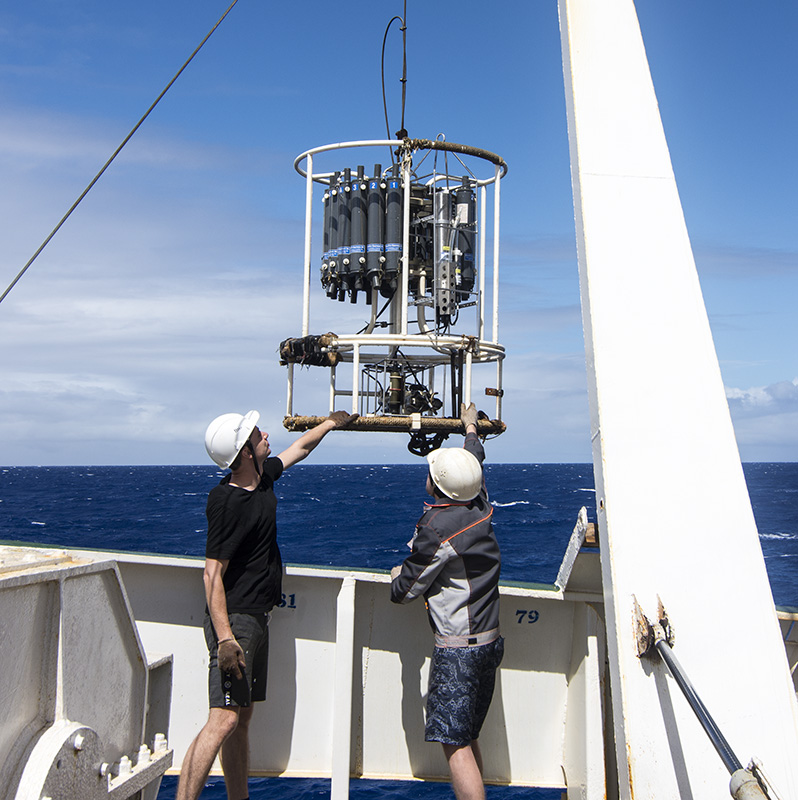

Во время перехода в район проведения исследований на судне была выполнена подготовка научного и судового оборудования, промыслового вооружения и лабораторных помещений к предстоящим научно-исследовательским работам, в том числе, были выполнены пробное погружение океанологического комплекса и планктонных сетей, траление пелагическим тралом РТ/ТМ 70/300.

Пройдя, после выхода из порта, 8522 миль, из них 7011 миль с научно-поисковыми работами, 25 декабря 2019 г. судно приступило к выполнению комплексных научно-исследовательских работы в АЧА (севернее 60º ю.ш.). Первый комплекс исследований выполняется с целью оценки ресурсного потенциала антарктического криля за пределами Конвенционной зоны АНТКОМ (к северо-востоку от острова Мордвинова в районах традиционного исторического промысла криля) и включает акустическую съемку, океанологические (СТД), гидробиологические и траловые станции.

По завершению первого комплекса исследований СТМ «Атлантида» войдет в зону Конвенции и приступит к выполнению комплексных исследований в подрайонах Антарктического полуострова и Южных Оркнейских островов и прилегающих к ним акваторий.

11 декабря 2019 г. научно-исследовательское судно СТМ «Атлантниро» завершило экспедицию, включающую съемки по оценке состояния запасов и пополнения мелких пелагических рыб.

Экспедиция проходила в августе - декабре 2019 г. в соответствии с решением четвертой сессии Российско-Марокканской смешанной комиссии по рыболовству, состоявшейся в рамках двустороннего межправительственного соглашения в области морского рыболовства от 15 марта 2016 года.

Экспедиция проходила в августе - декабре 2019 г. в соответствии с решением четвертой сессии Российско-Марокканской смешанной комиссии по рыболовству, состоявшейся в рамках двустороннего межправительственного соглашения в области морского рыболовства от 15 марта 2016 года.

Программа совместных исследований была согласована со специалистами из Национального института рыбохозяйственных исследований Марокко (НИРИ). В выполнении научно-исследовательских работ принимали участие 13 специалистов АтлантНИРО и 4 специалиста НИРИ.

В ходе экспедиции получена информация о пространственном распределении и оценке запасов основных эксплуатируемых популяций мелких пелагических рыб: европейской сардины, восточной скумбрии, ставрид, сардинелл и европейского анчоуса. Были определены индексы пополнения сардины, скумбрии, европейской и западноафриканской ставрид. Проведено комплексное исследование пелагической экосистемы района Марокко, включающее характеристику гидрометеорологических и океанологических условий, гидробиологические исследования. Пополнены массивы данных для исследований силы цели мелких пелагических рыб.

По результатам съемки запасов установлено, что скопления сардины распределялись в пелагиали над глубинами 50 м. Восточная скумбрия имела наибольшую площадь обитания. Ее скопления регистрировались от берега до материкового склона в южной части и от берега до глубин 50-70 м – в северной. Европейская ставрида создавала промысловые скопления в различных частях шельфа: в южной части – ближе к материковому склону, в  северной – в центре, на глубинах 50-100 м. Максимальные скопления западноафриканской ставриды обнаружены в районе 23°30' с.ш. Африканский каранкс был ограниченно распространен на небольшом участке прибрежной зоны от м. Барбас (22°15') до 23° с.ш. Скопления европейского анчоуса формировались к югу от 22°30' с.ш. Концентрации круглой сардинеллы встречались на прибрежном участке севернее мыса Кап-Блан до 23° с.ш. Также небольшие стаи круглой сардинеллы регистрировались эхолотом вблизи м. Бохадор. Скопления

северной – в центре, на глубинах 50-100 м. Максимальные скопления западноафриканской ставриды обнаружены в районе 23°30' с.ш. Африканский каранкс был ограниченно распространен на небольшом участке прибрежной зоны от м. Барбас (22°15') до 23° с.ш. Скопления европейского анчоуса формировались к югу от 22°30' с.ш. Концентрации круглой сардинеллы встречались на прибрежном участке севернее мыса Кап-Блан до 23° с.ш. Также небольшие стаи круглой сардинеллы регистрировались эхолотом вблизи м. Бохадор. Скопления

Окончательные результаты съемок по оценке запасов и пополнения мелких пелагических рыб будут получены после обработки всех данных в лабораториях АтлантНИРО.

Всего в экспедиции выполнено около 190 контрольных тралений, сделано более 200 гидрологических и планктонных станций. С гидроакустическими работами было пройдено более 3000 миль. Промерено - 43 тыс. экз. рыб, биологическому анализу подвержено - 7,5 тыс. экз. рыб, взято для определения возраста - 3 тыс. проб.

Результаты экспедиции будут использоваться в предстоящих российско-марокканских переговорах.

26-я очередная сессия Международной Комиссии по сохранению атлантических тунцов (ИККАТ) проходила с 16 по 25 ноября 2019 г. в г. Пальма (Испания). На сессии присутствовали 680 делегатов из 47 стран и также стран Европейского союза - членов ИККАТ, 2-х сотрудничающих стран, наблюдатели от 6-ти рыболовных организаций 2-х стран, 6-ти международных и 22-х неправительственных организаций.

В составе делегации России приняли участие два специалиста ФГБНУ «ВНИРО» и Атлантического филиала «АтлантНИРО». Руководил делегацией директор по науке ФГБНУ «ВНИРО» О.А. Булатов.

В составе делегации России приняли участие два специалиста ФГБНУ «ВНИРО» и Атлантического филиала «АтлантНИРО». Руководил делегацией директор по науке ФГБНУ «ВНИРО» О.А. Булатов.

На Сессии делегаты России участвовали в рассмотрении отчетов, документов и материалов, представляемых Комитетами Комиссии, выработке заключительных документов по состоянию запасов, распределению и динамике численности, распределению квот и промыслового усилия тунцов и сопутствующих видов. Особое внимание было уделено состоянию запасов тунцов, традиционно эксплуатируемых отечественными судами.

Совместно с делегациями других стран специалисты ФГБНУ «ВНИРО» и Атлантического филиала «АтлантНИРО» участвовали в рассмотрении и утверждении рекомендаций Научного Комитета по исследованиям и статистике (SCRS) запасов тунцов. В 2019 году выполнены базовые оценки запасов пяти видов тунцов, мечерылых рыб и акул.

Российские ученые приняли участие в обсуждении и принятии новых мер по совершенствованию отчетности и проведению работ странами-членами ИККАТ. Была дана оценка эффективности соблюдения мер в отношении деятельности отдельных стран – членов Комиссии. В настоящее время к странам входящим в состав ИККАТ предъявляется более 70 требований по отчетности. Делегатами России были представлены пояснения к отчетным материалам за 2018-2019 гг.

На Сессии делегация России заявила о вступлении в Панель 2 – тунцы умеренных вод Северной Атлантики. Эта группа включает длинноперого и синего тунцов. Вступление в эту Панель обусловлено интересом со стороны промышленности к промыслу названных видов. В секретариате ИККАТ делегация получила материалы в виде карт распределения иностранного тунцового промысла за 2017-2018 гг.

Совместно с представителями других стран были рассмотрены и утверждены поправки к Конвенции ИККАТ. Этому предшествовало шестилетнее обсуждение отчетов Рабочей группы по поправкам к Конвенции. Поправки затрагивали общую редакцию документа, сроки вступления в силу разработанных Комиссией рекомендаций, порядок принятия рекомендаций странами Комиссии. Были расширены возможности изучения видов, ассоциированных с тунцами. К этим видам относятся океанические акулы, морские черепахи, млекопитающие и птицы. Конвенция в новой редакции вступит в силу в 2020 г.

Одним из главных достижений 26-й сессии нужно считать принятие дополнительных мер по регулированию запасов тропических тунцов, синего тунца, белого марлина и акулы-мако Атлантического океана.

Делегация России совместно с другими странами приняла участие в выборах Председателя ИККАТ и его заместителей по Панелям. Председателем ИККАТ на двухлетний срок остался Р. Дельгадо (Панама). Мандат на работу в течение двух лет получили руководители Панелей.

Делегатами стран утверждено 12 рекомендаций и 5 резолюций касающихся разных направлений деятельности ИККАТ.

Справочно:

Россия совместно с ФАО и другими странами была учредителем ИККАТ в 1966 г., а в 1977 г. стала членом этой организации. Все последующие годы Россия занимала активную позицию в ИККАТ. Атлантический филиал ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») ежегодно выполняет комплекс работ по сбору промыслово-биологических данных, обработке, анализу материалов и их представлению в секретариат ИККАТ в виде статистических таблиц и национального годового отчета России.

В Атлантическом филиале ФГБНУ «ВНИРО» (АтлантНИРО) 28-29 ноября состоялось заседание Балтийского научно-промыслового совета Западного рыбохозяйственного бассейна (БНПС) под председательством заместителя руководителя Росрыболовства Петра Савчука.

В мероприятии приняли участие сотрудники Западно-Балтийского территориального управления Росрыболовства, представители отраслевой науки, ФГБОУ ВО «КГТУ», Калининградского филиала ФГБУ «Главрыбвод», правительства региона, Калининградского областного союза рыболовецких колхозов и рыбопромышленники.

В мероприятии приняли участие сотрудники Западно-Балтийского территориального управления Росрыболовства, представители отраслевой науки, ФГБОУ ВО «КГТУ», Калининградского филиала ФГБУ «Главрыбвод», правительства региона, Калининградского областного союза рыболовецких колхозов и рыбопромышленники.

Согласно повестке дня члены НПС рассмотрели вопрос состояния запасов водных биоресурсов Балтийского моря, Куршского, Вислинского (Калининградского) заливов и прогноз их вылова на 2020 год.

К основным объектам рыболовства в Балтийском море относятся треска, шпрот (килька), сельдь балтийская (салака), камбала речная.

С учетом текущего состояния запасов водных биоресурсов, сохранения концепции максимального устойчивого вылова, а также принимая во внимание социально-экономические факторы отечественного промысла, российский ОДУ на 2020 год (с учетом корректировки шпрота) может составить: трески – 5,5 тыс. тонн, шпрота (кильки) - 46,5 тыс. тонн (до корректировки – 42,5 тыс. тонн), сельди балтийской (салаки) – 29,1 тыс. тонн, камбалы речной – 1,83 тыс. тонн.

Запасы большинства видов водных биоресурсов в Куршском и Калининградском (Вислинском) заливах Балтийского моря находятся в удовлетворительном состоянии. Прогнозные величины общих допустимых уловов (ОДУ) судака, леща, чехони и плотвы на 2020 год близки к среднемноголетнему уровню.

Квоты вылова водных биоресурсов в основном промысловом районе Балтийского моря (26 подрайон ИКЕС) к середине ноября 2019 года в целом освоены на 68%, что немногим меньше уровня 2018 года. Снижение добычи трески одновременно с сокращением ОДУ в сравнении с предыдущим годом происходит на фоне уменьшения общего вылова данного вида в последние три года при повышении рыночного спроса на эту рыбу в странах ЕС и России.

Вылов шпрота вырос на 1,3 тыс. тонн и составил 36,3 тыс. тонн (86% от ОДУ). Увеличение интереса к промыслу шпрота по-прежнему обусловлено действием санкций на ввоз продукции из мелкосельдевых видов рыб на территорию Российской Федерации и наличием достаточного количества перерабатывающих мощностей в Калининградской области, которым необходимо сырье для производства продукции.

Участники НПС обсудили также внесение изменений в Правила рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна.

В области регулирования рыболовства поднят вопрос запрета добычи водных биоресурсов в Куршском и Вислинском (Калининградском) заливах с 1 июня по 31 августа ставными сетями с шагом ячеи 40 мм, что может способствовать уменьшению промысловой нагрузки на мелкочастиковые виды водных биоресурсов и в перспективе привести к большей эффективности их добычи.

Рассмотрен вопрос возобновления промысла атлантического лосося (семги) в Балтийском море. В настоящее время сложилась ситуация, при которой его добыча в Балтийском море в соответствии с действующим законодательством невозможна. В связи с этим Совет рекомендовал внести изменения в перечень анадромных видов рыб (приказ Росрыболовства от 26 февраля 2009 г. № 147), исключив из него атлантического лосося Западного рыбохозяйственного бассейна, и добавить его в перечень объектов, в отношении которых устанавливается ОДУ.

Все решения БНПС отражены в Протоколе.

Источник: Пресс-служба Росрыболовства

В рамках Соглашения о взаимных отношениях и сотрудничестве в области рыбного хозяйства между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Польша,  действующего с 1995 г., в период с 26 по 27 ноября 2019 г. в г. Калининграде состоялось заседание Девятнадцатой сессии российско-польской Смешанной комиссии по рыбному хозяйству.

действующего с 1995 г., в период с 26 по 27 ноября 2019 г. в г. Калининграде состоялось заседание Девятнадцатой сессии российско-польской Смешанной комиссии по рыбному хозяйству.

Делегацию Российской Федерации возглавлял А.Г. Жуков – руководитель Западно-Балтийского территориального управления Федерального агентства по рыболовству. Делегацию Республики Польша – Томаш Терешкевич – заместитель директора Департамента по рыболовству Министерства морского хозяйства и речного транспорта.

От Атлантического филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») в данном мероприятии приняли участие Р.В. Ионика - советник, Т.А. Голубкова - заведующая лабораторией лиманов и младший научный сотрудник лаборатории лиманов В.А. Рябчун.

Стороны обсудили текущие вопросы российско-польского сотрудничества в области рыбохозяйственных исследований  в Калининградском (Вислинском) заливе, их результаты в 2018-2019 гг. и перспективы его развития на 2020 г. Основное внимание было посвящено проблемам оценки состояния водных биологических ресурсов залива, регулирования промысла, объемам добычи и воспроизводству водных биологических ресурсов.

в Калининградском (Вислинском) заливе, их результаты в 2018-2019 гг. и перспективы его развития на 2020 г. Основное внимание было посвящено проблемам оценки состояния водных биологических ресурсов залива, регулирования промысла, объемам добычи и воспроизводству водных биологических ресурсов.

В рамках Девятнадцатой сессии Смешанной комиссии по рыбному хозяйству, при непосредственном участии специалистов Атлантического филиала ФГБНУ «ВНИРО», была проведена российско-польская Рабочая группа по оценке запасов промысловых видов рыб Калининградского (Вислинского) залива, в ходе которой Стороны обменялись информацией о состоянии популяции леща и судака в российской и польской частях Калининградского (Вислинского) залива.

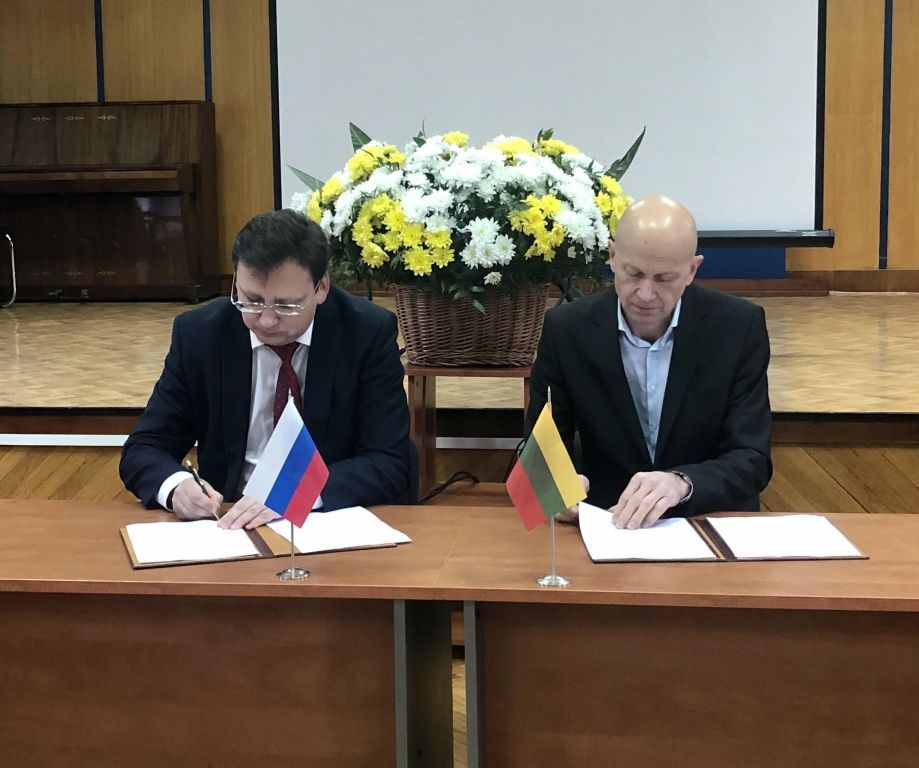

В соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Литовской Республики о сотрудничестве в области рыбного хозяйства, действующего с 1999 г., в период с 20 по 21 ноября 2019 г., в г. Калининграде состоялась Двадцатая сессия Смешанной российско-литовской комиссии по рыбному хозяйству.

В работе сессии Смешанной комиссии принимали участие представители рыбохозяйственных организаций Российской Федерации и Литовской Республики. Делегацию Российской Федерации возглавлял С.Е. Голованов – начальник Управления науки и образования Росрыболовства. Делегацию Литовской Республики – Вилмантас Грайчунас – старший советник группы политики окружающей среды и лесов Министерства окружающей среды Литовской Республики.

В работе сессии Смешанной комиссии принимали участие представители рыбохозяйственных организаций Российской Федерации и Литовской Республики. Делегацию Российской Федерации возглавлял С.Е. Голованов – начальник Управления науки и образования Росрыболовства. Делегацию Литовской Республики – Вилмантас Грайчунас – старший советник группы политики окружающей среды и лесов Министерства окружающей среды Литовской Республики.

От Атлантического филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО») в данном мероприятии приняли участие советник Р.В. Ионика, заведующая лабораторией лиманов Т.А. Голубкова, младший научный сотрудник В.А. Рябчун.

Стороны обменялись мнениями по проблеме состояния запасов основных промысловых видов рыб в Куршском заливе и Виштынецком озере в 2018-2019 гг., проинформировали о величине промысловых уловов, а также обсудили вопросы искусственного воспроизводства водных биоресурсов.

В рамках Двадцатой сессии Смешанной комиссии была проведена ежегодная российско-литовская Рабочая группа по оценке запасов промысловых видов рыб (лещ, судак, корюшка европейская) Куршского залива. Стороны обменялись результатами ихтиологических исследований, проведенных в 2018 г. в российской и литовской частях Куршского залива.

В районе Марокко на СТМ «Атлантниро» завершились научно-исследовательские работы. Второй этап экспедиции – съемка по оценке пополнения мелких пелагических рыб выполнялась с 21  октября по 21 ноября 2019 года. 27 ноября судно зашло в п. Агадир для высадки сотрудников Национального института рыбохозяйственных исследований Марокко (НИРИ), с которыми успешно в теплой дружеской атмосфере отработали всю съемку. После этого СТМ «Атлантниро» направилось домой в п. Калининград. Рейс закончится в середине декабря.

октября по 21 ноября 2019 года. 27 ноября судно зашло в п. Агадир для высадки сотрудников Национального института рыбохозяйственных исследований Марокко (НИРИ), с которыми успешно в теплой дружеской атмосфере отработали всю съемку. После этого СТМ «Атлантниро» направилось домой в п. Калининград. Рейс закончится в середине декабря.

В съемке пополнения принимали участие 13 специалистов АтлантНИРО и НИРИ, научная группа включала инженеров-акустиков, океанологов, ихтиологов, гидробиологов.

Работы выполняли на акватории между м. Сафи (32°20' с.ш.) и м. Кап-Блан (20°50' с.ш.). Траловые работы выполняли в контрольных пятиминутных квадратах с целью получения данных о численности пополняющих возрастных групп европейской сардины, восточной скумбрии, европейской и западноафриканской ставрид. Комплексные океанологические работы выполняли на секущих разрезах, расположенных через 0,5° по широте в диапазоне глубин 0-500 м, 0-1000 м или до дна. Работы включали в себя выполнение CTD-профилирования водной толщи и гидрохимический  анализ проб воды для определения содержания в них растворенного кислорода и минерального фосфора. Гидробиологические работы выполняли с целью сбора данных о составе и количественных показателях развития фито-, зоо - и ихтиопланктона. Ихтиологические работы включали определение видового состава улова, количества экземпляров и массы каждого вида рыб, размерно-массового состава видов рыб в уловах, исследование их биологического состояния. Проводили сбор проб для изучения возраста, а также для паразитологических и технологических работ. Оценивали динамику встречаемости рыб с повреждениями кожных покровов.

анализ проб воды для определения содержания в них растворенного кислорода и минерального фосфора. Гидробиологические работы выполняли с целью сбора данных о составе и количественных показателях развития фито-, зоо - и ихтиопланктона. Ихтиологические работы включали определение видового состава улова, количества экземпляров и массы каждого вида рыб, размерно-массового состава видов рыб в уловах, исследование их биологического состояния. Проводили сбор проб для изучения возраста, а также для паразитологических и технологических работ. Оценивали динамику встречаемости рыб с повреждениями кожных покровов.

Съемку проводили на акватории между м. Сафи (32°20' с.ш.) и м. Кап-Блан (20°50' с.ш.), выполнено 69 комплексных океанологических и 49 планктонных станций. Метеорологические условия характеризовались значительной изменчивостью, обусловленной активными миграциями центра Азорского антициклона как в широтном, так и в долготном направлениях. До первой декады ноября, вследствие ослабления Азорского антициклона и смещения его центра в западном направлении, доминировали слабые ветры северо-восточных и северных направлений силой от 1-2 балла до 3-4 баллов. В конце первой декады ноября отмечалась интенсивная перестройка атмосферной циркуляции, обусловленная смещением Азорского антициклона в восточном направлении. Во второй декаде ноября преобладал северо-восточный ветер силой 5-6 баллов, в отдельные дни выше 7 баллов.

На съемке пополнения океанологические условия характеризовались следующими особенностями. На северном участке шельфа между 32-25° с.ш. холодные воды c температурой поверхности океана (ТПО) менее 19°С отмечались преимущественно в прибрежной части вблизи участков апвеллинга. Теплые океанические воды (более 21°C) распространялись над материковым склоном и внешним шельфом. Апвеллинговым водам была присуща пониженная соленость, низкое содержание растворенного кислорода и повышенная концентрация фосфатов. Установившийся в конце октября ветровой режим повлиял на динамику вод на северном участке шельфа Марокко: севернее 28° с.ш. не отмечалось значительных круговоротов, на участке от м. Юби до м. Бохадор (26-28° с.ш.) наблюдалось значительное меандрирование Канарского течения. В период проведения работ на участке шельфа южнее 25° с.ш. северо-восточный пассат резко усилился и обусловил значительный подъем холодных глубинных вод и их широкое распространение над шельфом, активное вертикальное перемешивание и заглубление термоклина. На севере этого участка только на двух океанических станциях ТПО была выше 20,0°C, а у побережья минимальные значения температуры воды достигали 16,6°С. Показатели солености воды в очагах апвеллинга не превышали 35,73-36,20 PSU. Низкое содержание растворенного кислорода и высокая концентрация фосфатов были характерны для апвеллинговых вод. Гидродинамическая ситуация характеризовалась мощным антициклоническим круговоротом в океанической части района на 23° с.ш. и активным меандрированием потоков юго-западных направлений на южном участке шельфа между м. Раймас и м. Кап-Блан (23-21° с.ш.).

На съемке пополнения океанологические условия характеризовались следующими особенностями. На северном участке шельфа между 32-25° с.ш. холодные воды c температурой поверхности океана (ТПО) менее 19°С отмечались преимущественно в прибрежной части вблизи участков апвеллинга. Теплые океанические воды (более 21°C) распространялись над материковым склоном и внешним шельфом. Апвеллинговым водам была присуща пониженная соленость, низкое содержание растворенного кислорода и повышенная концентрация фосфатов. Установившийся в конце октября ветровой режим повлиял на динамику вод на северном участке шельфа Марокко: севернее 28° с.ш. не отмечалось значительных круговоротов, на участке от м. Юби до м. Бохадор (26-28° с.ш.) наблюдалось значительное меандрирование Канарского течения. В период проведения работ на участке шельфа южнее 25° с.ш. северо-восточный пассат резко усилился и обусловил значительный подъем холодных глубинных вод и их широкое распространение над шельфом, активное вертикальное перемешивание и заглубление термоклина. На севере этого участка только на двух океанических станциях ТПО была выше 20,0°C, а у побережья минимальные значения температуры воды достигали 16,6°С. Показатели солености воды в очагах апвеллинга не превышали 35,73-36,20 PSU. Низкое содержание растворенного кислорода и высокая концентрация фосфатов были характерны для апвеллинговых вод. Гидродинамическая ситуация характеризовалась мощным антициклоническим круговоротом в океанической части района на 23° с.ш. и активным меандрированием потоков юго-западных направлений на южном участке шельфа между м. Раймас и м. Кап-Блан (23-21° с.ш.).

Таким образом, основной особенностью осеннего периода 2019 г. в районе Марокко стал активный апвеллинг, охвативший практически всю акваторию исследований от м. Кап-Блан на юге до м. Сафи на севере.

По результатам съемок (тралово-акустической и пополнения), проведенных в последние 5 лет, можно говорить, о том, что наблюдаемые в районе Марокко изменения баланса водных масс, которые в свою очередь определяют видовой состав и распределение ихтиофауны по району исследований, идут в направлении сокращения влияния на район вод южных генераций, в первую очередь, Южно-Атлантической центральной водной массы. Увеличивается степени влияния вод северных генераций – Северо-Атлантической центральной водной массы, расширяются наблюдаемые модификации апвеллинговых вод, формирующиеся вследствие повышенной активности прибрежного апвеллинга. Как следствие, снижается роль прогретых высокосоленых океанических поверхностных водных масс в формировании условий обитания рыб над центральным и внутренним шельфом района Марокко.

В ходе съемки пополнения всего выполнено 143 траления. Промерено - 31 тыс. экз. рыб, проведен стандартный биоанализ - 5 тыс. экз. рыб, определение возраста - 1640 пар отолитов.

Сардина встречалась в 46% уловов, что составило половину суммарного вылова на съемке. Встречаемость европейской ставриды составила – 58%, однако рыба пополняющих генераций встретилась только в каждом третьем из уловов. Годовики западноафриканской ставриды встречались только в одном из трех уловов. Скумбрия была доминирующим по встречаемости видом на съемке - 74% уловов. Доля в суммарном вылове составила - 23%. Отмечена высокая плотность заселения анчоуса вблизи м. Юби (28° с.ш.).

В ходе съемки пополнения прилов морских бекасов значительно уменьшился, в сравнении с 2018 г. Уловы бекаса, были получены на участке шельфа между 22°12’ и 23°35’с.ш. (м. Барбас – п. Дахла).

Результаты съемок должны актуализировать информацию о современном состоянии биоресурсов Центрально-Восточной Атлантики, пополнить многолетние базы данных мониторинга динамики эксплуатируемых запасов Марокко, и в конечном итоге повысить эффективность мер регулирования рыболовства в этом районе.

Результаты съемок должны актуализировать информацию о современном состоянии биоресурсов Центрально-Восточной Атлантики, пополнить многолетние базы данных мониторинга динамики эксплуатируемых запасов Марокко, и в конечном итоге повысить эффективность мер регулирования рыболовства в этом районе.

Справочно:

Научно-исследовательские работы в районе Марокко выполняются в соответствии с действующим межправительственным соглашением между Российской Федерацией и Королевством Марокко о сотрудничестве в области морского рыболовства, подписанного 15 марта 2016 г., и протоколом четвертой сессии Российско-Марокканской Смешанной комиссии по рыболовству от 19 февраля 2019 г.

Выполнение научно-исследовательских работ в районе Марокко является важной составляющей российско-марокканского сотрудничества и основой для доступа российского рыбодобывающего флота к рыбным ресурсам этой страны.

18 ноября 2019 года в Московской школе управления «Сколково» состоялся семинар «Разработка уточненных линеек продуктов». Семинар проводился в рамках выполнения «Программы подготовки региональной команды для реализации проектов развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» и был одним из ее этапов.

Для проведения семинарских занятий для группы участников по проектному направлению «Биоэкономика и агропромышленный комплекс» организаторами семинара был приглашён эксперт-технолог Атлантического филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО»), заведующая лабораторией теплового консервирования гидробионтов Центра технологии переработки водных биологических ресурсов, к.т.н. – Рулева Татьяна Николаевна. В состав группы слушателей входили ведущие специалисты автономного округа в области управления и представители бизнес-сообщества.

Для проведения семинарских занятий для группы участников по проектному направлению «Биоэкономика и агропромышленный комплекс» организаторами семинара был приглашён эксперт-технолог Атлантического филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО»), заведующая лабораторией теплового консервирования гидробионтов Центра технологии переработки водных биологических ресурсов, к.т.н. – Рулева Татьяна Николаевна. В состав группы слушателей входили ведущие специалисты автономного округа в области управления и представители бизнес-сообщества.

Для участников семинара Татьяной Николаевной подготовлена и проведена тематическая лекция о российской и зарубежной практике регионального и отраслевого развития переработки гидробионтов, о новых инновационных технологических решениях в области рыбоконсервной переработки, которые применимы для пресноводных объектов водного бассейна ХМАО–Югры и объектов аквакультуры.

Выступление и дискуссионный обмен мнениями позволили слушателям познакомиться с состоянием и стратегией развития отечественного рыбохозяйственного комплекса, а также с мировыми тенденциями в области переработки объектов аквакультуры. Кроме этого, слушатели семинара узнали об основных требованиях к процессам изготовления и обращения пищевой рыбной продукции.

Учитывая специфичность сырьевой базы автономного региона, особый интерес вызвали актуальные предложения по технологии теплового консервирования, включающие разработки специалистов «АтлантНИРО». Рассказывая об этом, Татьяна Николаевна более подробно коснулась направления изучения потребительских и маркетинговых предпочтений, эффективности использования современной упаковки, предназначенной, в первую очередь, для продолжительного хранения и эргономичного использования консервированной пищевой продукции.